中長距離走における閾値の改善とランニングエコノミーのためのトレーニング

この数年間でノルウェーのインゲブリクトセン兄弟の活躍が目覚ましい。

彼らのトレーニングメニューの内容を覗いてみると、基礎構築期に多くの閾値改善メニューが組み込まれていることがわかる。

彼らの基礎構築期は基本的には2部練で、

・週1-2日の閾値改善メニューの日(4mmol=OBLA未満の強度で)

・週2回のコアトレ / ウエイト

・土曜:2×10×200mといったヒルセッション

・日曜:20km未満のロングラン

・その他:イージーラン

概ねそういったスケジュールである。

閾値が改善できる練習はペース走だけではない

どんなレベルのランナーであれ、中長距離走で競技力を伸ばそうとしたら閾値の漸進的な改善が必須である。

VO2Maxは一般的には25歳あたりから体の老化現象がみられるので、減少傾向に向かっていくが、この要素はエリートレベルの選手であれば頭打ちしやすい。VO2Maxがある一定基準まで達すると、競技力への貢献度の比重がそれ以降はそこまで高くなくなるからだ。

自分はvo2MAXが76あるのに5000のタイムは未だ15'29。

— 吉野空 (@sorappa_runner) January 10, 2021

もっといけるはずが圧倒的にエコノミーが低い。

今は有酸素ランメインなので、そろそろウェイトとヒルスプリント入れて行こう! https://t.co/p4rVj8ncIs

VO2Maxを高めるようなアプローチは試合期の前のフェーズに重点的に1ヶ月ほどやれば仕上がりやすいので、そのようなことを考慮すると、基礎構築期から年間通して行うべきは閾値 / ランニングエコノミーの改善である。

一般的に閾値の改善というと、日本ではペース走(英語ではTempo run)をイメージすると思うが、閾値の改善にはその他にも以下の一般的練習が有効である。

【リカバリーが短いショートインターバル】

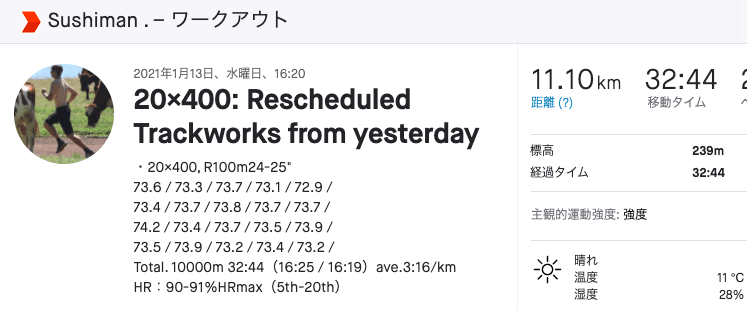

★:20×400 R100m(30"前後)合計10000m

☆:25×300 R100m(30"前後)合計10000m

※CVペース(10kmのレースペース)よりもやや速いペースで

【CVインターバル】

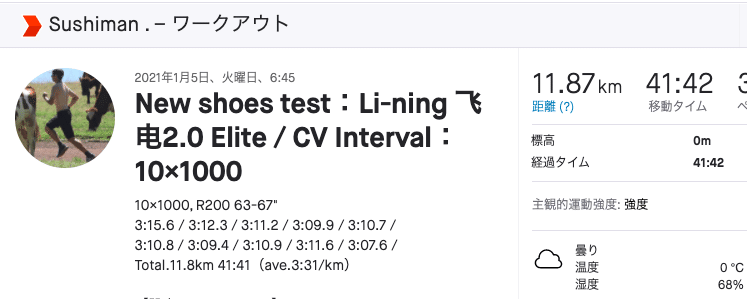

●:10×1000 R200m(60-70")疾走合計10000m

○:5×2000 R2' 疾走合計10000m

△:3×3000 R3' 疾走合計9000m

※10kmのレースペースで

【ファルトレク】

例1:20(1'/1')合計40分 ↑★に近いイメージで時計は見ない

例2:10(3'/1')合計40分 ↑●に近いイメージで時計は見ない

例3:5(6'/2')合計40分 ↑○に近いイメージで時計は見ない

※時計のアラームをセットしてください

【ティンマンクラシックワークアウト】※↓マルチレイヤーワークアウト

その他、遅くないペースでのロングラン、有酸素ランニング(Steady State Run)。これらの一般的練習(≠特異的練習)で閾値は漸進的に数年間かけて改善することができる(前提としてこれらの練習をコンスタントに日常的に消化しなければならない)。

ここに挙げた例は週間100-160km程度を走っている人(マラソン選手であるかどうかに関わらず)のボリュームなので、それよりも普段の週間走行距離の少ない人は↑の本数を調整するように(少なくするように)。

私はペース走という練習をあまり行わないが(あまりトラック練習をしないので)、その代わりに週に1回は有酸素ランニングとそのペースでのロングランを消化するし、ファルトレクorCVインターバルか、ショートインターバルを隔週でそれぞれ行っている(今は基礎構築期なので)。

ラドクリフから学ぶ閾値改善の方法

ポーラ・ラドクリフはトラックの数種目で英国記録を樹立、マラソンでも世界記録を樹立と活躍したが、トラックで活躍していた頃からマラソンで活躍する頃にかけて最も改善していたのはランニングエコノミーの値であった。

しかし、その間、VO2Maxの値は特に変化が見られなかった。

ラドクリフがマラソン練習で最も多く行っていた練習がSteady State Run(有酸素ランニング)で、この練習はペース走よりもやや遅いペースで走るが、その特徴は刺激時間をペース走よりも長く取る練習であるということ。

そのため、彼女のマラソン練習では4:00/kmを切るような長めの持久走やビルドアップ走の頻度が多く、これが彼女の漸進的な閾値改善に貢献していたのではないかと考えられる(他にもボリュームの多いインターバルやウェイトトレーニングをしていたことなども挙げられる)。

【確認】

・ペース走(Tempo run):だいたい8-16km

・有酸素ランニング(Steady state run):60-80分でかつ2mmmol未満=マラソンペース未満の強度(ペース走よりもペースは遅いが、その分刺激時間が長いのでペース走と等価の練習だと考えることができる)

※週間走行距離100-160kmの選手の場合

中級者、上級者ほど高強度インターバルやLSDよりも「速く遅すぎない強度」での基礎練習がマスト

私はこの8ヶ月間、重点的にこの閾値改善の項目を強化していて、VO2Maxインターバルといった強度での練習はほぼやっていない(低強度のジョグでもVO2Maxは改善されるが)。

しかし、結果的に3000m、5000m、10000m、ハーフ、マラソン全てにおいて大幅なタイムの向上が見られている。つまり、長距離走における基礎練習とは閾値の改善であるといっても過言ではない。

ある一定のレベルに達しても「速く遅すぎない強度」での基礎練習は必ず必要で、基礎構築期の基本中の基本となってくる練習である。

とかく、高強度インターバルで頑張ってタイムを追ったり、LSDでとにかく距離を踏むというなら、まずはモデレートペース(70%VO2Max前後の強度 = マラソンペースよりもだいたい+15-20秒程度のペース)でコンスタントに40-60分の持久走、そしてそのペースでのロングラン、その他にも坂を使った坂ダッシュや登坂走で基礎練習を重ねることをオススメしたい。

結局はバランスが重要で土台づくりと組み立て(融合)の進め方がポイント

ここでは、閾値の改善という要素だけが重要なのではなくて、ヒルセッションやスプリント、ウェイトトレーニングといったランニングエコノミーを高めるようなアプローチも組み合わせていく必要があるということを強調する。

閾値改善はランニングエコノミーの大きな部分を占めているが、それだけではなくヒルセッションやスプリント、ウェイトなどで頻繁に神経筋への刺激を入れることも重要である。

そして、その基礎構築期を時間をかけてクリアできたら、

マラソン選手なら

次にVO2Maxを高めて、仕上げで筋持久力とレースペースでのエコノミーの改善の融合(=レースペース付近で長い刺激時間を取るということ)

中距離選手なら

LTとVO2Maxと高強度練習の融合 → 仕上げにレースペース付近の練習。

以上のように「基礎ベースを作ることができたら、次のフェーズに進む」ということが大切である。閾値はVO2Maxと違って、数年間かけて漸進的に高めることにメリットがある。

そして、その数年間をかけてジワジワと閾値とランニングエコノミーを高めていくような練習こそ、インゲブリクトセン兄弟の基礎構築の要の練習である。

・週1-2日の閾値改善メニューの日(4mmol未満の強度で:閾値改善)

・週2回のコアトレ / ウエイト(ランニングエコノミー改善に関連)

・土曜:2×10×200mのヒルセッション(ランニングエコノミー改善)

・日曜:20km未満のロングラン(閾値改善に関連)

・その他:イージーラン(リカバリー力向上)

そう考えれば「年間通して行いたい練習」が何なのかが理解できるが、それは高強度インターバルやLSDではない、ということだ。

もし、あなたが「インターバルのタイムを伸ばすこと」ばかりにフォーカスいるのであれば、基礎構築の際にインターバルのタイムを抑えることにどのようなメリットがあるのか、

または、タイムを追い過ぎる傾向のある選手にはファルトレクというタイムを見ない感覚重視の練習が有効である、といったことなどを理解しておきたい。

ファルトレクは10-15km程度のボリュームを取りながらコース形態によって閾値改善だけでなく、ヒルセッションをそこに追加することや、スプリントを組み込むこともでき、レースが近づいてくるとより特異的なワークアウトに変化していく性質を持つ練習である(平均ペースが上がったり、20分間のファルトレクに短縮したりなど)。

また、中長距離走の練習ではポイント練習という考え方ではなく、ジョグや有酸素ランニング、ロングランなども含めて全ての練習が重要である(つまり、バランスよく消化することが大切である)ということも理解しておきたい。

【関連記事】

有酸素ランニング(Steady State Run)やCVインターバルについては、私の半年間のCVインターバルの記録とともにこちらの記事で詳しく書いています。

サポートをいただける方の存在はとても大きく、それがモチベーションになるので、もっと良い記事を書こうとポジティブになります。