コンビニ転生 第二話・コンビニ妖精・セファ

前回はこちら:

コンビニ転生・ニートだった俺がどうやって業務用電子レンジを使いこなせるようになったか 第二話・コンビニ妖精・セファ

「う、いててて――、ここは――」

富樫(とがし)秋那(あきな)が意識を取り戻すと、彼は暗闇の中に無様に寝転がっていた。身体のあちこちが痛い理由に心当たりがない、どころか、自分がなぜこんな場所にいるのか――、ここはどこかさえもわからなかった。

ゆっくりと身体を起こし、周囲の暗闇に目をこらす富樫に、コンビニ妖精セファが語りかけた。

「いらっしゃい。ようこそあたしの作ったハイテク・プリズン、『電子レンジ地獄』へ」

セファは腕組み、足組みをして空中に浮かび、富樫を軽蔑するような目で、見おろしている。

「くっ、なんだその上から目線は!」

富樫は全身の痛みに構わず起き上がった。起き上がると、富樫の目はセファより上になって、今度は富樫がセファを見下ろす形になった。

セファの身体はさきほどと違い、緑色には輝いてはいない。なので小さいながらもその顔や髪型、衣装などが富樫にははっきりと見えた。

まるで少女のような体付きの彼女の髪は、燃え上がるようにカールさせたオレンジ色だ。

着ているワンピースは、コンビニの制服のようなおとなしい感じで、左右非対称のデザインが、少しだけ都会っぽさを感じさせる。

ただ、ノースリーブの肩口の輝く肌と、ふわっとしたスカートから伸びる健康的な生足が、かろうじて大人の魅力を感じさせる。富樫はそれを見てどきっとし、息を飲んだ。

そんな富樫の鼻先にセファは迫り、腕組みをしたまま言う。

「負けず嫌いなのねトガシは――。ここがどんな場所かも知らない癖に――。これから始まるゲームの内容、知りたくないの?」

「なぜ俺の名を――。それに、ゲームって――」

富樫は周囲を見回した。左右、前後、上下、いずれも黒一色で、推理のためのなんの手掛かりも得られない。

セファに視線を戻すと、勝ち誇ったようなドヤ顔で、富樫の目をみすえている。それは追い詰められた獲物をどう料理してやろうかとたくらむ、野生の猫のような表情だった。

少しずつ状況が把握できてきた富樫の顔に、冷や汗が流れた。富樫はそれでも強気に言った。

「さっきプリズンと言ったな? ――プリズンとは監獄、牢獄、牢屋だ。つまりお前は警察官であるということ――。警察ならまず逮捕の際に、俺にかけられた嫌疑を説明し、今後の俺の扱いを説明する義務がある。そうだ、俺はお前に説明を要求する!」

「はぁ……、面倒臭いやつ――」

「何?」

「あたしは別に警察官じゃないし、プリズンって言ったってあなたの世界で言う牢屋じゃない――。何度も言うけど、これはゲームよ。ただし、あなたを楽しませるだけの、ゲームではない。これはあなたに社会的常識を教えるための、知育ゲームなの――」

「ちいく――、ゲーム――、だと?」

「そう。じゃあ面倒臭いからそろそろゲームを始めたいんだけど、いい?」

セファは呆れ顔で言い、富樫の鼻先を蹴飛ばして彼から遠ざかった。彼女が頭上を指さすと、天から白い光が降り注いだ。それを見て富樫はあわてたが、セファは構わず続けた。

「はあい、じゃあ、ステージ1から、スタート!」

瞬間、富樫の視界から音もなくすべてが消え、巨大な赤い文字がでかでかと表示された――。

『STAGE1 おにぎりを1個温めよ!』

チーン……、という電子レンジの効果音がし、周囲が明るくなった。気づくと、富樫はコンビニのレジの前に立っていた――。

「は?」

そこに、セファの声が響く――。

「あなたはコンビニのレジ打ちのアルバイトをしています。そこに、一人だけお客さんがやってきます。お客さんの要望に応えて、おにぎりを温めてください」

――これから一体何が起こるのかと、嫌な汗をだらだらと垂らしていた富樫だったが、それを聞いてほっとし、額の汗をぬぐった。

おにぎりを温めるだけか、それならそれほど難しくはなさそうだ――。見ると店の奥の弁当コーナーから、レジに向かって歩いてくる一人の女性がいる。

「あれは――、あまちゃん?」

そう、それはコンビニのアルバイト少女、あまちゃんであった。

いつものコンビニの制服と違い、ティーシャツとジーンズのパンツを身に着けている。あまちゃんは薄笑いを浮かべながら歩み寄り、富樫に言った――。

「あら、いつもコンビニに来てくれるニートさん? よろしくね」あまちゃんは、おにぎり一個を、レジテーブルに置いた。

挑発的なあまちゃんの言葉に、ぐっと耐える富樫――。さっきのセファの天の声が真実なら、このおにぎりを温めるだけで、ステージ1クリアのはずだ。

「おにぎり、温めはどうしますか?」 富樫は冷静を装って言った。

「そうね、じゃあ、気持ち程度にあっためで――」

あまちゃんが人を見下すような目をして、ニヤリと笑った。

「何!?」

「聞こえなかった? 気持ち程度にあっためで。二度と言わないわ。さっさと温めて」

いつもとは違うあまちゃんの口調に、富樫の全身を寒いものが走る。あまちゃんの今言った言葉、「気持ち程度にあっため」、というのは、さっき富樫があまちゃんに言ったものだった。

「気持ち程度」、という言葉の曖昧さを、今富樫は理解した。

「す、すみません、気持ち程度、ではわかりません。もう少し具体的にお願いできますか?」

富樫は困惑したままそう言ったが、あまちゃんは人をさげすむような目で、じっと富樫を見返しながら、たまに腕を組んだり、ほどいたりするばかりだった。

――そこに再び、セファの声が響く。

「お客様からの情報はそこまで。あとは商品をレンジに入れて、チンしてください。あまりお客様をお待たせすると、時間切れでゲームオーバーとなりますので、ご注意ください」

それを聞いた富樫はあせる手でおにぎりをつかみ、振り返って電子レンジをさがす――。すぐに発見出来たが、その電子レンジの前面のパネルを見て富樫は愕然とした――。

「こ、これは――」

――そこにおかれていたのは、噂の超有名、業務用電子レンジ、〇ソニックのPS-1801だった。

コンビニやスーパーなどに、広く設置されている名機だが、その最大の欠点は、前面パネルの表示のわかりづらさだった。「1」から「9」までのボタンと、「メニュー切り替え」、「出力切り替え」などの数々の難解なボタン――。

初心者でも唯一理解できるのは、緑色の「スタート」というボタンのみだろう。さらに厄介なのは、その操作マニュアルが、コンビニ店長や店員さんに高値で売れるため、マニュアルの盗難が相次ぎ、広く普及している機種であるにも関わらず、その使い方がほとんど知られていないという、コンビニ・アルバイター泣かせの、最強最悪の業務用電子レンジとして、名高いものであった。

――だが富樫には、そんな最低限の、コンビニ関係者としての常識さえもなかった。富樫はただただ茫然と、そのパネルを眺めてこう思った。

「ぎ、業務用電子レンジ、おそるべし――」

<続く>

おまけ:

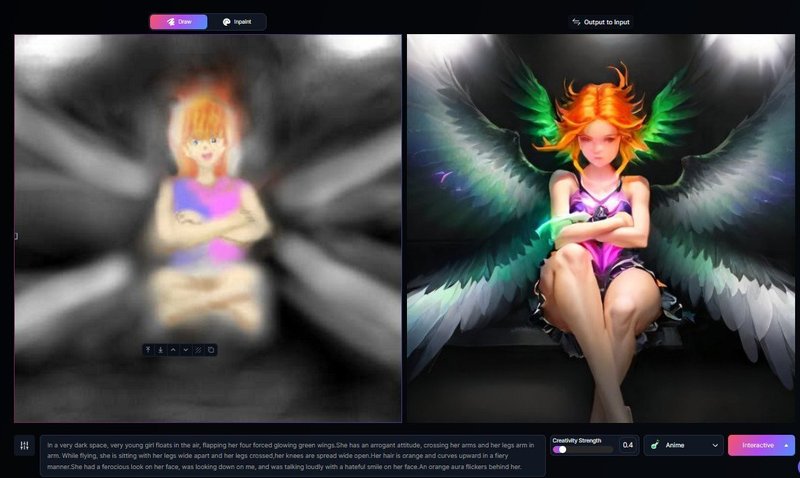

表紙絵の画像生成に使った、Leonardo AIの設定です。正直、左の私が描いた絵も、がんばってるつもりですが、右のAIの生成画像は段違いの出来ですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?