本の廃棄を検討する 9

なるほど、トランクルームといっても色々なものがあるな、と検索していて感じた。

ただ、問い合わせをしても、返事がこないのは、閉口するが。

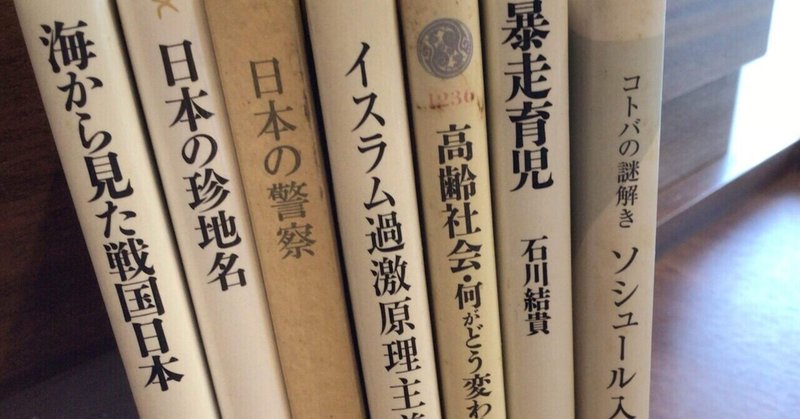

とりあえず、次の7冊。

石川結貴『暴走育児』(ちくま新書 2009)

ブックオフの105棚から購入した本。おそらくは、子どもが生まれて父親としての育児について考えようとおもったときに、読んでみた本。こうならないように、という他山の石としての活用が主だった。さて、私は「暴走」していなかっただろうか。自信はない。

ただ、この本は、ヤバい外れ方をしている母親のエピソードがメインだ。「愛撫」と書いて「らぶ」という名づけとか。まあ何れ「愛撫」という言葉の流通自体もすたれていくと思ったのかしらん。まあ「肥」とか「腥」とか、すでに「巴」とか「星」とかのイメージに塗り替わっているものもあるようで、俺は知らんが、まあ、勝手にすればいいんじゃないか。

ただ、この本は2009年のもの。このときにエピソードになっている「オレ様」中学二年生とか、すでに大人になって世に放たれてるんだとすれば、ちょっと驚きかもしれん。

役割は終えた本だが、話のネタ本としては、とっておきたい。小説のネタになる。

金子勇『高齢社会 何がどう変わるか』(講談社現代新書 1995)

この本、私にしては珍しい乱丁本を引き当てた例である。第二章の頭までが裏返っていて、読みづらい。たぶん、真面目に、高齢化社会を考えようと手に入れたものだろうが、ちゃんと見てなかったんだな。50円という値付けがあるから、いたしかたないか。

すでに私も高齢化して、この本も役割を終えたんじゃないかという気がする。乱丁だし、これはさすがにサクッと捨ててもいいんじゃないかしら。めでたく、初めて迷わない本がありましたな。

最後に、高齢者の人間関係を「機会財」ととらえ、その例を台北における人間関係に求めているところがあるけど、どうも高齢者の人間関係が台北のそれとは異なる方向で孤立化しつつあるのが、日本の高齢化社会ではないかと思わされる。

そういう点で、かつてのビジョンと現在の落差を調べる必要があると思うけど、乱丁だし、俺の仕事じゃないし。すでにあるのかもしれん。

川邊克朗『日本の警察 安全と平和の崩壊連鎖』(集英社新書 2001)

これも昔からウチにある本だな。引っ越しのたびに、そういえばこんな本もあったな、と必ず思い出す、表紙もない100円の値付けのある本。いつかったのかも思い出せないけど、私の指導教官が警察の歴史をやってる人だったから、そういうものを読もうと思ったのかしらん。

とか言いながら、これ何回か読んでるな。そのたびに、そうそう犯罪被害者の人権が、という思いにとらわれて、本を閉じている。2001年に刊行された本だけど、あれから少しは変わったか?こういう本、出ては忘れられ、出ては忘れられしてはいないか。

書いてある内容は、やっぱりこれも小説を書くときの参考になるので、残しておく。

藤原和彦『イスラム過激原理主義 なぜテロに走るのか』(中公新書 2001)

ペラペラめくっていたら、蚊がつぶれて押し花のようになっていた。なんだよと思って、ウェットティッシュで拭いた。ページが濡れた。

9.11の衝撃は当時2ちゃんねらーだった私にも届いた。掲示板がめちゃくちゃ動いていたのを思い出す。あめぞうBBSから移転した1999年ころからいたわけで、最初の頃はコテハンの人も結構いて、閑散としているところは牧歌的な会話がなされていた。

そんな中で、TVで報道される例のイメージは、やはり衝撃的だった。だから、こういう本を買ったんだと思う。値付けがないので、明らかにこれは購入した本だ。懐かしいというか、あれから22年も経ったのかという感慨。

内容は覚えていない。めくっても思い出されないから、読んだのかすら不明。今は飯山陽氏の本や、池内恵氏の本などが、アップデート版としてならんでいるから、まあ、お役御免と言えばお役御免でいいが、あの頃の緊迫感というか不思議な気持ちを思い起こさせてくれたので、メモリアルとしてとっておいてもいいかな。

なんだそりゃ。

町田健『コトバの謎解き ソシュール入門』(光文社新書 2003)

これ、松本市の信州大学の近くにあった新古書店で買ったものだ。値札が、懐かしい。妻が仕事しているときに、私は手持無沙汰だったので、この新古書店に言っては、何か買って読んでいた。そのときに買った一冊だろう。

もうソシュールについて何か知りたい歳でもない。ソシュールを語ることで何かができる社会状況にもいない。だからまあ、もういいかな、と思う反面、この値札をみると松本市に引っ越していったときの感覚を思い出す。

やっぱり、90年代後半の思想ブームの中でいまだに火種があったのはソシュールだったと思う。記号論的な発想は、当時の文学部生にとっては極めて重要で、私も知りもしないのに、ソシュール関連の本はたくさん持っている。通常の図書館では見向きもされないケースがあるので、意外に廃棄本で拾ったり。

これもそういう意味ではソシュール理解の参考文献なので、捨てない方がいいかな。原本なんか読めないし、そもそもないし(受講生のノートはあるけどね)。

村井章介『海から見た戦国時代 列島史から世界史へ』(ちくま新書 1997)

こないだちょっと書いたカリブの話もそうだけど、90年代後半は日本史を独立したものととらえるのではなく、島嶼史として、世界史的な交流の中でとらえようとする機運が高まった。だから、私は江戸時代の国際交流の話をする紙屋先生が、一時間目ピッタリから教壇に立ってる面倒な先生だなあ、と思いながらも、割と内容を好んで聞いていた。

成績も、私にしては良い「A」を貰った。そもそも私は第二外国語を四年生まで落とすようなタイプだった。でも、興味をもって色々調べた結果書いたレポートが評価された経験を、この授業で得た。先生は割と成績には厳しかったように思う。

で、この本はそういう気持ちを思い出すために、どこかのブックオフで350円で購入した本だろう。読んだかどうかはさだかではないが、ウォーラーステインとか、名前が挙がっているので、あのころ流行っていた『リオリエント』など、世界システムの中でアジアが果たした役割を正確に把握しようという議論を深めたくて買ったんじゃないかしら。

今や、高校の歴史の指導要領も変わったでしょう。歴史総合と歴史探究になって、「総合」の方は完全に16世紀以降の近代世界史の中に日本がある、という枠組みになってる。成田龍一先生の見通しがまんまとハマったというわけですね。先生、お元気ですか。

というわけで、これもまあ、とっとく。

竹内正浩『日本の珍地名』(文春新書 2009)

個人的にはこういう本だけ残したい。とっても好き。なので捨てないけど、「あっぷる市」になりかかった冒頭の話はいつも面白いと感じる。

地形相似形番付の東の横綱である埼玉県富士見市とふじみ野市の話は何とも面白いし、大関にいる山梨県の甲府市、甲州市、甲斐市も面白い。歴史系の人が逆に混乱してしまうのが、この甲府市、甲州市、甲斐市だ。

個人的には、今でも勝沼とか塩山とかで理解しているし、ドラゴンクエスト初代だけはやった世代なので、竜王町とか双葉とか、そういった地名も懐かしい。

甲斐市ってちょうど、私が松本に引っ越して、さて、ワインの産地である山梨県を攻めて行こうかなってときに、成立した市(2004年って書いてある)ので、竜王が消えたのか!って震撼したもの。敷島もワイナリーがあったので、敷島は敷島だしね。

私はこの敷島ワイナリーは昔、山梨県のワインを飲みたいという人には、ルバイヤートの次に進めていた記憶あります。今は、すごいたくさんワイナリーが出来て、簡単にコレアレ言えなくなってるけどね。

というわけで、これは本棚に戻す。

*

思えば、一つ一つに思い出があるものですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?