事業に「デザイン視点」を取り入れると、何が起こるか?Sun*のデザイナーが提供する“潤滑油”の役割

事業において「デザイン視点」をいつ取り入れるのか?という命題に対して、一般的には"ビジネスの形が決まってから” とか “UIを決める段になってから入れる"といった意見も多いかもしれません。

Sun Asteriskでは、事業づくりやサービス設計の段階からデザイナーも参加し、「デザイン視点」を取り入れながらクライアントの事業開発支援を行っています。

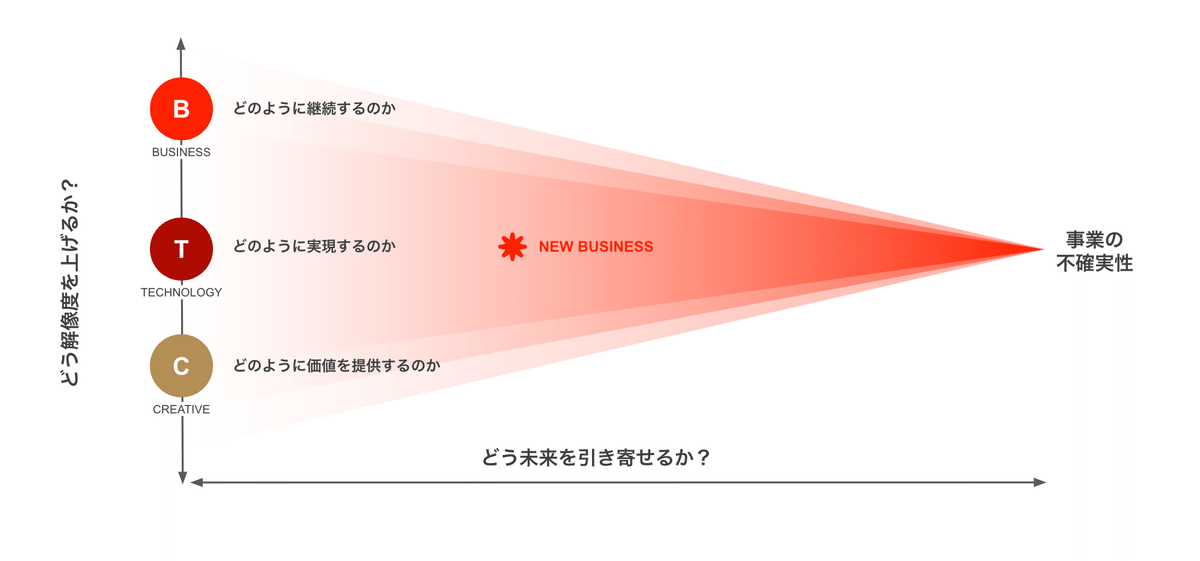

その理由としては、前回のテーマであった「バウンダリーオブジェクト」の創出――つまり、B(Business)、T(Technology)、C(Creative)の3種類の人材の間に共通認識を創ることも目的のひとつです。

では、どのようにデザイナーが参加し、どのようにデザイン視点を取り入れるのが良いのでしょうか。前回に引き続き、B領域からBusiness Design Pros. Division Managerの井上 一鷹さん、T領域からCTOsの金子 穂積さん、C領域からDesign Pros. Division Managerの南 慶隆さんに語ってもらいました。

「デザイン視点」は事業の確度を上げるのに必要なアプローチ

――「新規事業をやってやる!」という人は、B、T、Cで言うとB、ビジネス脳の人、もしくはT人材で、“この技術なら新しいビジネスができるんじゃないか?”といった出自が圧倒的に多いと思われます。

ただ、Sun*では「事業にデザイン視点を取り入れる」ことの重要性を説いています。世の中一般的にはプロジェクトにデザイナーが入ってくると“何かを視覚化してくれるんだろう”みたいな期待値になるわけですが、南さんの考える「デザイン視点」を詳しく教えてください。

南:事業を創るときには「色々なレンズ」が必要だと思っています。ビジネス観点でのレンズ――例えば収益が上がるのか、持続するのかといった観点は皆さん強くお持ちだと思う。ただ、その他のレンズはありますか?というのが問いなんですよね。

ユーザーほか、関わる人に対して本当に価値があるのか?というレンズ――これがクリエイティブデザイン(C)の目線・事業に「デザイン視点」を入れることだと思います。ビジネス視点のレンズだけで事業推進をやっていませんか?それだと行き詰まりませんか?ということ。

成功確率を上げたいのであれば、複数の視点を入れたほうが確度も上がりますよ?という話です。Bで行き詰ったら、TやCのアプローチで前進させられるかも。あるいはその逆もあるかもしれない。グネグネしながら推進するのが新規事業であって、確度を上げていくのに必要なアプローチとして「デザイン視点」があるのでは?とSun*全体で主張しています。

――事業の成功確率を上げるときに、検証角度をB、T、Cの3つ持っておきませんか?そして特に抜けがちなのがCの「デザイン視点」、ということですよね。ただ、お客様の中にはデザインに苦手意識を持っている方もいらっしゃるかもしれません。その際にSun*としてはどういったアプローチをするんですか?

金子:ではテクノロジーの私から(笑)。前回のバウンダリーオブジェクトの話に戻ってしまいますが、クリエイティブ(C)と言ったときに、まず仕事のイメージが人によって全然違うというのがあると思うんですよね。最終的なUIとかアウトプットを作る人、という認識の人だったら「今のタイミングでは不要かな」みたいな話になる。

ただ、Sun*のクリエイティブ(C)はバウンダリーオブジェクト――プロジェクトを回すときに必要な共通言語やイメージしやすいものを作ることが多いじゃないですか。Sun*でそれは必須なものと意識しているので、まずはお客様にもそうした機能を理解してもらわないといけないんだろうな、と思っています。

井上:僕はビジネスデザインから入るので、言い方としては「これ以上頭でっかちに考えても仕方なくないですか?」「判断の軸を変えないとスピード取れなくないですか?」と話してCの人を誘っていくことが多いです。

戦略コンサルファームに頼むのではなく、Sun*に依頼いただいている時点で、そのあたりには割と理解があると思うんですよね。Bの人間だけで推進してもしんどいし、経営コンサルにだけ頼んでも新規事業立ち上がってこなかったじゃんと。その落とし穴に一度落ちたあとの人が多い。

なので、最初の時点でデザインとプロトタイピングを一緒にやらないと無理ですよね、という。狭義なクリエイティブの誘い方ではあるんですが、「一度プロトタイピング触ってみたくない?」みたいな感覚は持ってくれている人のほうが多いかもしれないですね。

金子:T領域でもあるあるなんですが、機能だけにフォーカスしてしまって、UIみたいなところだけでデザイナーにお願いしている所は往々にして上手く行っていない。全体を見られない、関われないということで、Cの人たちもモチベーションが下がってしまうんですよね。トータルでは良くないだろうなと思って横目で見ています。

感性的判断――“美しいかどうか”をビジネスの判断材料にすべきか?

――“いいビジネスデザインを描くことだけに集中してしまった”、“技術ありきでモノを作りたかった”といったことの共通点としては、“目的が何なのか?”ということにあまりピントが合っていないことが多いですよね。これはC人材の方が“すべてデザインありき”でものづくりをしたときにも言えるかもしれませんが。

どれかの視点に偏りすぎたときに機能しなくなる、という現象――特にB視点に偏る、T視点に偏ることは出現の確率が高くて、往々にして失敗ケースとしてよく見られます。

南:「デザイン視点」、つまりエンドユーザーの視点が足りていますか?という問いかけは、事業自体の捉え方を“少しでも完璧に近づけるような多角的な目線を持ちましょう”ということだと思うんですよね。少なくともB、T、Cの3視点を持って、もっと色々な要素はないですか?抜け落ちている観点は無いですか?という。

井上:僕は経営コンサルの会社にいて、超Bの人間として育ったんですね。それでJINSに移ったときに、社長がクリエイティブにも特化した経営者で、こっぴどくやられたんです、「お前損得の話ばかりしてるな」って言われて(笑)

Bの人間が考えるのは損得と、正しいかどうか(正誤)なんですよね。でもCの人間である社長が考えるのはいつも“美醜”なんです。ロジックじゃなくて美しいかどうか。「そういう感性的判断の視点は人間の中にあるんだから、そこを判断材料に持ってこないとサービスが良いものにならない」と、そのことばかりフィードバックされた10年間だったんです。

僕はBの人間だから卑下しているのかもしれないけど、Cの人を羨ましいと思うのは“美醜の視点を持てる”ことだなと思ったんですよね。この話を南さんと話してみたくなったんです。

南:Bが持っていなくて、Cが持っている軸の中に、美醜があるというのは確かかもしれません。大きな話で括ると、これはバウンダリーオブジェクト的な観点だと思うんですが「人と人の関係性をつなぐときにエフェクトする要素」だと思うんですよね。体験して、時間軸でエモーションが変化する。そのひとつの要素が“かっこいい”“見てるとテンションが上がる”みたいな意味合いでの美醜だと思います。

井上:そこで思ったのが、やっぱり日本企業って「デザイン視点」のバウンダリーオブジェクトが足りていないんだなということ。Bの人間も、PLを描くことで皆の意思統一をしているわけだから、損得という観点のバウンダリーオブジェクトは作っているわけですよ。

だから、バウンダリーオブジェクトを作れるのはデザイナーだけではないんですが、やはり日本企業には美醜や他の要素も含めて「人の気持ちを喚起する」という要素が足りない。「デザイン視点」を入れるということは、そういった観点でのバウンダリーオブジェクトを用意することなんじゃないか?と思ったんですよね。

南:ただ、ビジネスの世界においてはやはり9割くらいはBの世界だと思っています。例えばPLは世界の共通言語になっているので、B側がC側に歩み寄って理解してもらおうというアプローチはほぼ無い。それに対してC側は弱いので、B側とどう会話するかという関心が強すぎるんですよね。母国語が通じないから頑張って第二言語を習得してB側と話そう、みたいな(笑)

ユーザーだけでなく“チームやクライアントのエクスペリエンス”も提供する

――お二人の話を聞いていて、有名外資のカントリーマネージャーをしていた方のインタビューを思い出しました。“牛乳のパックを見て泣く人はいないが、キャラクターグッズを見て泣く人はいるんだと。日本企業はエモーショナルな価値を高めることが苦手だが、それは可能だし、すごくお金にもなることだ”と。

確かに機能的なことだけを考えていたら、原価50円のモノは1500円では売れない。いかにエモーショナルなモノを作れるか?という観点でブランディングに投資するわけですが、日本企業が計算できないその観点に投資してきたから勝っているんだと。まさにB視点・C視点がどちらも手を取り合わないと選択肢は狭いよね…と腹落ちしました。

南:その点で、Sun*が入るプロジェクトは経験則で言うと、Cの目線が入っていくことでチームの中での意思統一・共通言語が醸成されていく感覚はあります。最初は各々の領分で仕事をしているから、例えば“マーケの言っていることは訳分からないけど、俺は俺の仕事をするし”みたいな感じなんですけど。

C視点が入ることで“目線を人・ユーザーに向けましょう”という前提で共通言語を醸成するアプローチを取る。そうすると“僕らが相対している人たちはこういう人たちだよね”と、目線が揃ってくるんです。じゃあ、チームの中で“僕ができることはここだね”とお互いに腑に落ちてくる。主語をユーザーにすると共感してくれる人が増えて、仕事が自分ごとになっていく感覚が効能としてあるんですよね。

金子:デザイナーがいると、やはり仕事がやりやすいというのは肌感としてあります。自分が描いている概念を画に落としたいけどうまくいかない…というときに一緒に創ってもらうだけでも違うし、それによって周囲の人が“こういうことか”と分かってもらえる。スピード感も出せるし、クオリティ高いものが作れるという経験は今まで何度もしているので、いるといないでは雲泥の差かなと。――デザイナーはそもそも概念を可視化する表現力に長けていますが、そうして共通言語を醸成することで、チームがいさかいなく、気持ち良く仕事ができるというファンクションも大きいのかもしれないですね。

――デザイナーはそもそも概念を可視化する表現力に長けていますが、そうして共通言語を醸成することで、チームがいさかいなく、気持ち良く仕事ができるというファンクションも大きいのかもしれないですね。

金子:例えばデザイナーが関わらずに“ただの作業”みたいになってしまうと、Tの人間も作っていてもあまり面白くないことが多いんですよね。Sun*の仕事でも最初からデザイナーの面々とも関わりながら一緒に進めていくプロジェクトのほうが面白い。一体感があるというか、そういうところにも関わってくるのかもしれません。

南:最終的なユーザーエクスペリエンスを提供するのはもちろんですが、Sun*のデザイナーである以上は“チームやクライアントのエクスペリエンスも提供してこそだよ”と。まさにメンバーにも、“チームの潤滑油となるようなバウンダリーオブジェクトを作ること”を自分の役割として提供しなさいと定義しています。

金子:だから、デザイナーには絶対にいてほしいんですよね。開発の段階でもしバウンダリーオブジェクトがきちんと出来ていないのであれば、一度戻りたいです。そうしないと良いプロダクトは出せない。本来は全員がデザイナー的な視点を持つべきだと僕も思っていて、それが無いなら“デザイナーに頼らないといけない”ということを意識しないと、と思う。

南:一般的に“デザインはデザイナーのものである”というバイアスが強すぎると思うんですよね。本来デザインはもう少しコモンスキルのはずで、それを基本スキルとして持っていた上で、特別な能力を持って仕事をするほうが生産性が上がるのでは?と思ったりしている。個人的にはそこの啓蒙や領域の横断や染み出しみたいなことをやっていきたい思いはあるんです。

――新規事業をやるにあたって、何か不協和音が出るなとか、仕事が別々で進んでしまって空中分解しそうだなと思ったら「デザイン視点」が必要なシグナルかもしれないですね。チームが一緒に目線を合わせて進んだほうが良いと思ったら、そのアプローチが「デザイン視点」であると。そしてデザイン視点を持っている人であれば、チームをまとめるのは必ずしもザ・デザイナーである必要はない。

南:プロジェクトを通じて世の中に価値を出すときに、デザイナーだけで何かエフェクトできる状況って少ないと思うんですよね。基本的に仕事はコラボレーションでしか進まないので、チームやクライアントの体験を考えずに最終的なUXを提供できると考えるのは錯覚だと思います。だから、デザイン視点がもたらす価値を踏まえて仕事をしていきましょうという主張をしているんです。

サッカーで例えるならばオフェンスもディフェンスも重要なように、「デザイナーが物事を解決する」というよりは、仕事のフォーメーションの中に「デザイン視点」を入れられるデザイナーがいること。それによってビジネスに対してエフェクトできて、チームとして世の中に価値を出していくこと。これに対して真摯に向き合ってやっていくことが大切なんじゃないかと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?