イメージを光で描く~ハンガリーの写真家たち ノーベル文学賞候補 ナーダシュ・ペーテルほか

ハンガリー=写真家?

今回のお題はハンガリーの写真家である。

ハンガリーと聞いて、思い浮かぶもの。ワイン、フォアグラ、パプリカ、温泉……「写真」は思い浮かばないにしても、「音楽」は思い浮かぶのではないだろうか。「ハンガリー舞曲」「ハンガリー狂詩曲」などの曲はよく知られており、また、多くの作曲家を生んでいる。フランツ・リスト、バルトーク・ベーラなどがハンガリー出身で、「美しく青きドナウ」を作曲したヨハン・シュトラウス2世の家系は、ハンガリー人の血を引いているという。

音楽と言えば、ハンガリーは多くの名指揮者を輩出している。ゲオルグ・ショルティ、ジョージ・セル、ユージン・オーマンディらがそうで、彼らはいずれも米国で活躍している。そんな彼らに共通点はあるのだろうか。ハンガリー出身の指揮者について、音楽評論家の小石忠男は『世界の名指揮者』(音楽之友社、1974)で、「ハンガリー=マジャール系の指揮者には、こうした即物的な正確さが大なり小なり顔をのぞかせている。世界的な名指揮者では、オーマンディ、ライナー、セル、ドラティ、そしてショルティを並べてみると、何かそのような傾向を感じないわけにはゆかない。それに彼らはひとり残らず指揮者としてのすぐれたアルチザンであり、オーケストラを鮮明に鳴らすことにかけては人後に落ちない人たちである」と記している。

この論考を書くのにあたり、あらためて彼らの演奏を聴いてみた。いずれ劣らぬ強烈な個性を持ち、例えばショルティには旺盛な表現意欲、セルには和声の極みのようなアンサンブル、オーマンディには艶やかな音色、が感じられる。彼らに共通するのが完璧主義者の側面で、正確さ、緻密さ、完璧さといった言葉が思い浮かぶ演奏である。そして聞こえてくるのは、油絵でもなく、墨絵でもない、楽譜を印画紙に焼き付けるような音楽であり、躍動感=運動性のある音楽だ。

そこで、ハンガリーの指揮者の特徴を「オーケストラを鮮明に鳴らす」ことや、小石氏が挙げる「即物的な正確さ」、すなわち客観的で主観を排した即物的な表現から、やや強引だが「写真的解釈」と名付けたい。この三人はいずれも19世紀末から20世紀初頭の生まれであり、セルとショルティは若い頃にドイツで活動している。それゆえ「新即物主義」の影響を受けた、乃至はその運動を知っていたと考えられる。なお「新即物主義」とは、1920年代から30年代のドイツで始まった美術運動で、自らの主観よりも、客観的かつ即物的に物事を見つめようとすることを旨とする。特に写真の分野において影響が見られ、ウィキペディアでも「『新即物主義と写真』」との項を設け、写真への影響を解説している。

ここでようやく本題である「写真」にたどり着いた。ハンガリーは「写真家」の国でもあるようで、本稿のきっかけとなった、ノーベル文学書候補者とされるナーダシュ・ペーテル(1942~)をはじめ、多くの写真家を輩出している。そこで、同国出身の写真家から、彼およびロバート・キャパ(1913-1954)、モホイ=ナジ・ラースロー(1895-1946)の三人を取り上げたい。

「写真」と「photograph」

ここで「写真」という言葉について少し触れたい。日本では“光や放射線などのエネルギーを使って、視覚的に識別できる画像として記録する”ものを「写真」というが、これは中国語の「真を写したもの」から来ているそうだ。一方、同じ意味の英語である「photograph」は、ギリシア語の「光」を表すphotoと、「かかれたもの」という意味のgraphからできた言葉で、すなわち光の画ということになる。したがって写真はアプリオリに客観性を持ちながら、2つの面があると考えられる。一つはphotograph=光の画の側面で、時間軸に関係なく、光で画を描くこと。もう一つは写真=真を写すという側面で、決定的瞬間を撮る行為はこちらに近いと言える。ショルティやセル、オーマンディらの演奏は、楽譜に強烈な光を当て、真を捉えようとするようなスタイルゆえ、「写真的解釈」と名付けたいのだ。

ナーダシュ・ペーテル

閑話休題。はじめに取り上げるナーダシュ・ペーテルは、前述のとおり、近年のノーベル文学賞の候補者の常連で、過去の受賞者や候補者を記した『ノーベル文学賞のすべて』(都甲幸治編著、立東舎、2021)などにも掲載されている。ただし、2024年6月現在で邦訳が刊行されている小説は『ある一族の物語の終わり』(早稲田みか・簗瀬さやか訳、松籟社、2016)のみ。同書は彼を、現代ハンガリー文学を牽引する一人とし、「ブダペストのユダヤ系家庭に生まれるが、父親の考えのもとキリスト教の洗礼を受ける。早くに両親を亡くし、若いころからフォトジャーナリストとして働き始め、編集の仕事を経て創作の道に進んだ。本書『ある一族の物語の終わり』(1977)で文名を高め、その後10年の歳月をかけて著した大作『回想の書』(1986)で国際的な評価を確立。しかし共産政権時代には反体制作家として秘密警察の監視下に置かれ、作品の出版や自由な出国もままならなかった」と紹介している。彼の著作は難解なようで、同書の訳者あとがきに「他のナーダシュ作品と同様、読者にとっては難解な小説」であり、「夢と現実の境目が明確になっていない少年の語りには、現実的な記憶、想像、妄想、夢が混在しており、読者を混乱させる」と書かれるほどだ。この小説は、話題や場面があちこちに飛ぶ。まるでイメージの提示が主眼かのごとくに。

ナーダシュ・ペーテルは写真集も出しており、このほど、「ノーベル文学賞を見守る会」を発足させたU氏から、彼の2冊の写真集をお借りした。タイトルはそれぞれ『Lichtgeschichte』(光の物語)、『Schattengeschichte』(影の物語)。いずれも記述はドイツ語で、現時点で日本語版は出ていないようだ。『Lichtgeschichte』はカラーとモノクロの写真147タイトルが収めてある。同じ扉を季節ごとに撮影したもの、同じタイミングでティーカップを複数回撮ったものなどが並ぶ。ぼんやりとした光の変化を写したモノクロ作品、人物や風景に影を落としたようなモノクロ作品もあり、タイトルどおり光を主題にしたことが分かる。時を感じさせない、とても静かな写真集である。一方の『Schattengeschichte』はモノクロだけの写真集で、こちらはさまざまな職業人のポートレートや村や街などのスナップが並ぶ。アングルはアップもあれば、俯瞰や仰ぎ見るようなアングルで撮られたものなど、多彩で、組み写真のようなものもある。喜怒哀楽も捉えられ、タイトルからの想像よりも、動的にみえるものも多い。収められた人々の表情に、私はロバート・キャパの写真を思い浮かべた。

『Lichtgeschichte』には、『細部を照らす――ある老写真家のアナログ写真との別れ』という小説のような文章が付いている。U氏が訳したものを読んだが、『ある一族の物語の終わり』同様、きわめて難解だ。アカヒトという架空の日本人を主人公に、光と知覚について書かれたもので、しばし登場するアカヒトの師匠の考えから、アカヒトはどうやら、なにも意識せず、構図や露光を瞬時に判断するようになることを追究してきたようだ。そしてデジタルへと至るカメラの進歩を、デジタル技術の出現によって、写真史における古典的で個性的な時代は確実に終わりを告げ、管理可能なものとなったと憂い、「彼らの関心は、物や事物や出来事ではなく、カメラや機材や現像技術でもなく、純粋な瞑想のイメージに向けられていた」(翻訳:U氏)というアカヒトは、最後には写真を撮るのにカメラは必要ない、と達観する。つまり、写真とは、もはや光の画ですらなく、その人のイメージなのだ、ということなのだろう。このことを反芻しながら『Lichtgeschichte』に載っている写真を眺めると、また違った思いが交錯する。写真とはなんだろう、と。与えられた文章や画に対し、読み手がさまざまな思いをめぐらし、イメージする――これがおそらくナーダシュ・ペーテルの醍醐味であり、作品が難解なゆえんだ。なお、同文章はロバート・キャパにも触れており、優れた戦争記者であるが、基本的に視覚を持つすべての人間は、同じように優れた記者であると認知すべきで、気がついた瞬間にシャッターを押せないだけである、と指摘している。

ロバート・キャパ

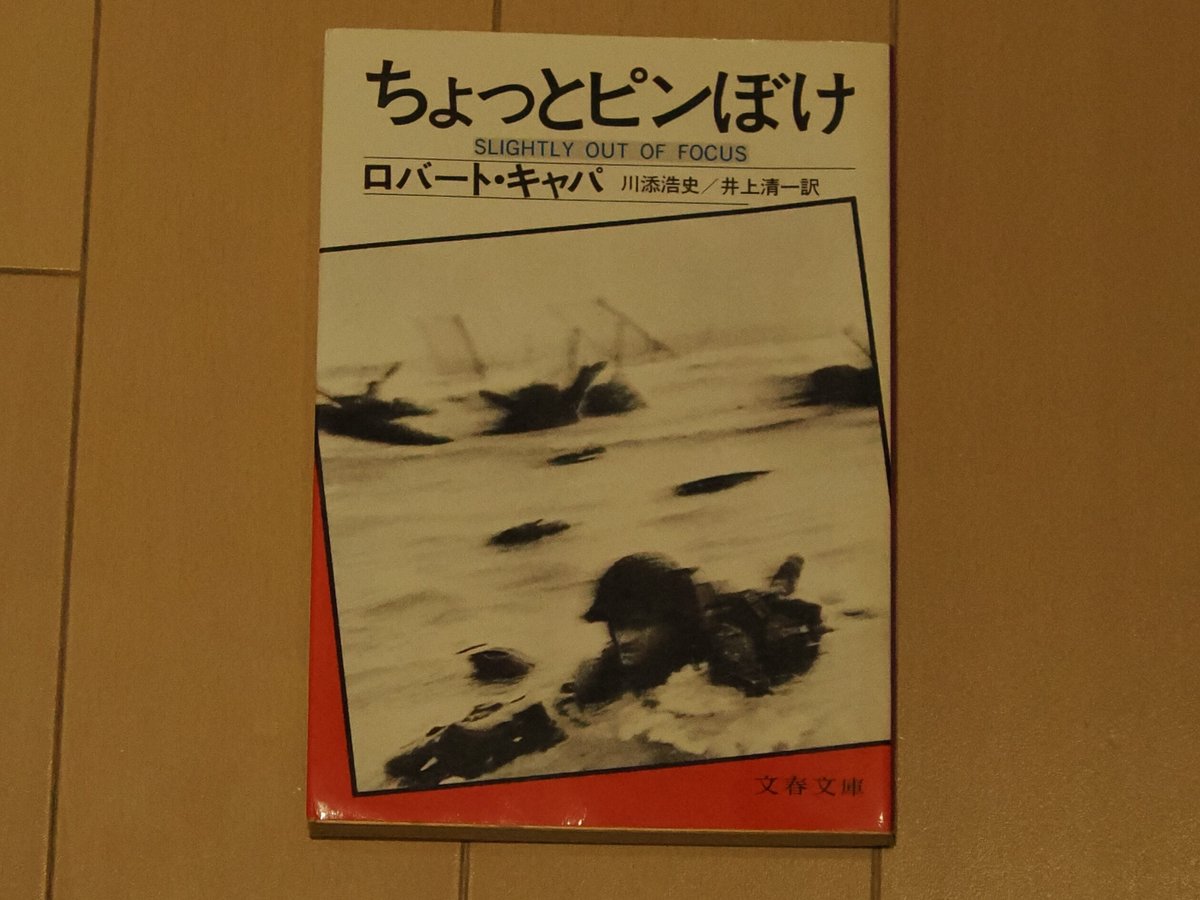

ロバート・キャパは、言わずと知れた、20世紀の最も有名な戦場カメラマン、報道写真家の一人である。彼の代表的著作に『ちょっとピンぼけ』があり、文春文庫から出ていることから、読まれた人も多いと思う。『ちょっとピンぼけ』は、第2次世界大戦の最前線に従軍するきっかけから、許可が下りるまでの顛末、戦地でのできごと、戦地から戻った時の恋人とのやり取りなどがめまぐるしく綴られる。こんなにいろんなことが起こるのだろうかと思うくらいの冒険譚だ。その中ではハンガリー人であることの誇りや受けた偏見なども語られる。一方で、戦地での軍部側とのやり取りなどは軽妙で、何か楽しんでいるかのようだ。戦争終結への願いは感じ取れるものの、最後も「ヨーロッパ戦争終焉 もはや、朝になっても、起上がる必要はまったくなさそうである」と締めくくるなど、ユーモアにもあふれている。

キャパの写真で私の心を打つのは、最前線を撮影したものよりも、解放祝賀のパレードで戦車の上で鼻をほじる子どもを捉えた一枚など、微笑みを感じる作品である。『ちょっとピンぼけ』でも「負傷や流血の現場を見ると、ひどく胸がむかついてくる」「新聞記者の戦争神経病が昂まっていった」などと顧みているとおり、彼は戦場カメラマンでありながら、戦場が苦手なようで、それは普通の人の感覚でもある。

そんなキャパがどうして戦場カメラマンの道を選んだのか、私には理解できない。ギャンブルを愛した彼のこと、好奇心とお金のために撮っていたのではないか、そんなふうにみてしまう。彼の言葉には人間味を感じるものも多い。彼はかつて、米国の著名な従軍記者の一人、マーサ・ゲルホーンに「戦争というものは、誰かを憎むか、さもなければ愛さなくてはならない。敵か味方かという確固たる立場を持たないと、とてもその状況に耐えることはできない」と話したという。しかし、それは――あくまで私見だが――“事実を伝える”ジャーナリストとしては適切ではない。彼はシャッターを押しさえできれば、その場にいられさえすれば満足だったのではないだろうか。そして、事実を撮る人ではなく、撮りたい画を撮る人、今撮らなくては、を撮る人だったように思う。『ちょっとピンぼけ』の内容もそうだが、ロバート・キャパには偶然が多すぎるように感じてしまう。彼の名声を高めた、スペイン内戦時の一枚「崩れ落ちる兵士」は、最前線で撮られた写真ではなく、撃たれた瞬間でもない、というのが現在の定説だ。それゆえ彼が残したのは、キャパ個人が思い描く「真」を「写した」ものだったのではないかと考えるのである。

有名なノルマンディー上陸作戦の写真も、暗室作業での失敗があったにせよ、あのブレた画像を『ライフ』誌のロンドン支局に送ったのは、彼のイメージに合致したからに違いない。したがってキャパは真実を撮っていたようで、実はイメージを撮っていたのかもしれない。戦争終結へのイメージ、解放へのイメージ。そのことはナーダシュ・ペーテルにもどこか通じるのだ。モホイ=ナジ・ラースローは、写真の利用方法の可能性に「状況、現実の記録」とともに「超現実とユートピアと諧謔」を挙げた。キャパはこれを知っていたのだろうか。

モホイ=ナジ・ラースロー

モホイ=ナジ・ラースローは、ヴァイマル共和政期のドイツで1919年に設立された美術学校、バウハウスの教師を務めた写真家、芸術家だ。20世紀前半の前衛芸術運動に参加した彼は、「光と運動による造形」という創作理念を確立し、「20世紀美術に『新しい視覚(ニュー・ヴィジョン)』をもたらした」とされている(京都国立近代美術館『視覚の実験室 モホイ=ナジ/イン・モーション』〔2011年〕解説より)。

モホイ=ナジは、「写真家は光の造形芸術家である。写真は光の造形である」との言葉を残している。そんな彼の代表的著作が、自身が企画編集した『バウハウス叢書』の第8巻として1925年に刊行された『絵画・写真・映画』だ。光と空間と動力学をいつも問題にしていたというモホイ=ナジは同著で、当時の最新技術であった写真や映画といったメディアに着目し、新しい視覚世界の開拓を試みた。彼は、写真は目の能力を超える、世界の可視的部分を留められる、さらにレンズのゆがみですら、先入観にとらわれない視覚表現をもたらす、などと、その可能性や視覚造形としての意義を強調。写真は機能的な描写のための表現手段を有し、これに対し「絵画は今後、色彩の純粋造形に取り組むことができる」と整理した。なお、当時はモノクロ写真がほとんどで、写真に対し色彩は期待できなかったようだ。そして、「写真装置はわれわれの視覚器具、目を、より完全なものにできる、というより補うことができる」「我々は世界を全く別の目で見ていると言うことができる」などと展望している。

彼の作品は、2011年に神奈川県立近代美術館や京都国立近代美術館などを巡回した、本邦初の展覧会のタイトルにあるとおり「視覚の実験室」と言えるものばかりだ。モホイ=ナジは、『絵画・写真・映画』で写真の利用方法の可能性について、先に記した「状況、現実の記録」「超現実とユートピアと諧謔」のほか「客観的な、しかしまた表現的な肖像」「広告手段、ポスター、政治的宣伝」などを挙げている。同著にはこれらの可能性を示す作例も載っており、仰ぎ見るような構図やクローズアップの写真、顔の上にわざと影を入れたようなポートレート、モンタージュ写真、レントゲン写真など、それらは即物的かつ大胆な構図、刺激にあふれている。なによりも特徴的なのがカメラなしの写真だ。これは「フォトグラム」とよばれ、印画紙に直接物などを置き、光を当てて“描いていく”もので、まさに光で描く画だ。フォトグラムおいて、黒から灰色、白という階調の美しさを強調していたという彼は、その作品を多く残しており、魅力を感じ、力を入れていたことがうかがえる。これは作成する際、相当な事前イメージを要するのではないか。フォトグラムについて彼は「ここでは、光の作用を組織化することが、対象による拘束と偶然性なしで、それが制作者に正しく現れるがままに行われるのである」と述べており、どこかナーダシュ・ペーテルが「アカヒト」に語らせた言葉を思い起こさせる。

あらためて、写真とは

ナーダシュ・ペーテル、ロバート・キャパ、モホイ=ナジ・ラースローには、いずれ劣らぬ素晴らしい個性があり、共通点で括るのは正直憚られる。しかし、その作風は、例えば、写真=エロスの荒木経惟や「アレ・ブレ・ボケ」で知られる森山大道ら日本の写真家、タイポロジーの方法論を確立させたドイツのベルント&ヒラ・ベッヒャー、どこにでもあるような日常を通してカラー写真の可能性を伝えたウィリアム・エグルストンら「ニューカラー」派とは一線を画しており、ハンガリーの指揮者に何かを感じるように、この三人の作品にも、どこか共通点を感じずにはいられない。

それは、自身が抱くイメージを光で描く、ということではないだろうか。三人は真を写そうとしただけではなく、イメージを光で描いた――そんな考えに帰結する。

写真とは、きっと、目の前の“真”を写すだけではなく、撮影者も観る側もイメージを抱いたうえで、光を捉えるものなのだ。photographの世界で光を捉えに、ハンガリーへ行ってみたくなった。

<引用・参考文献>

・小石忠男.世界の名指揮者.音楽之友社,1974,

・RYOTARO OKABE OFFICIAL SITE.新即物主義とは?代表的な画家や有名絵画を分かりやすく紹介します!.https://acrylicrab.com/new-objectivity,

・ナーダシュ・ペーテル.ある一族の物語の終わり.早稲田みか・簗瀬さやか(訳).松籟社,2016,

・ナーダシュ・ペーテル.Schattengeschichte.NIMBUS. Kunst und Bücher,2012,

・ナーダシュ・ペーテル.Lichtgeschichte.NIMBUS. Kunst und Bücher,2012,

・都甲幸治(編著).ノーベル文学賞のすべて.立東舎,2021,

・ロバート・キャパ.ちょっとピンぼけ.川添浩史・井上清一(訳).文春文庫,1979,

・ロバート・キャパ.ロバート・キャパ写真集.ICPロバート・キャパ・アーカイブ(編).岩波書店,2017,

・沢木耕太郎.キャパの十字架.文藝春秋,2015,

・吉岡栄二郎.評伝キャパ その生涯と『崩れ落ちる兵士』の真実.明石書店,2017,

・モホイ=ナジ・ラースロー.視覚の実験室.井口壽乃(監修).国書刊行会,2011,

・モホイ=ナジ・ラースロー.バウハウス叢書8 絵画・写真・映画.中央公論美術出版,1993,

・京都国立近代美術館.視覚の実験室 モホイ=ナジ/イン・モーション.https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2011/387.html,2011,

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?