読書「官僚論」マックス・ウェーバー

久しぶりに、関東平野に大雪注意報が出ました。

雪が降ってしまいますと、畑には行けませんので、ゆっくり読書と決めています。

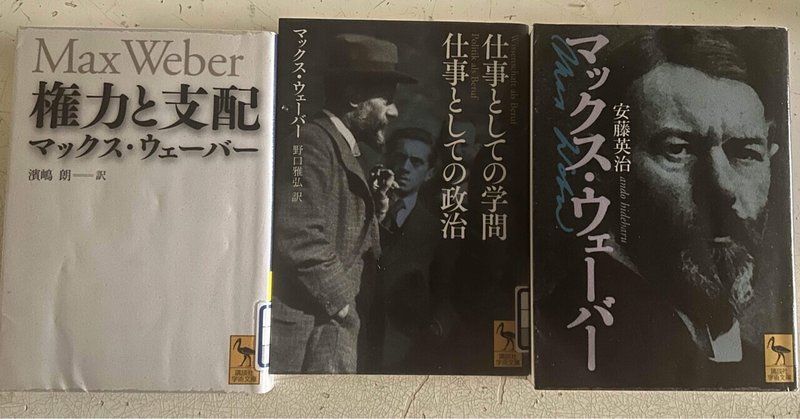

今回図書館から借りてきていた本は、マックス・ウェーバーです。

政治学から経済学、宗教学から社会学と、彼の考察は、文化系学問を横断するような幅広いものです。

そんな彼の論考を全て理解できるような上等な頭脳を持っておりませんので、わからないものは無駄な抵抗はせずにスルー。

何とか自分でも理解できそうなものについてのみ、取り上げていこうと思います。

彼が考察した、どの分野も図書館や本屋に行けば、その最新の知見は、おびただしい数の書籍になっています。

たぶんそちらを読んだ方が、わかりやすいのかもしれません。

しかし、およそ100年の風雪に耐えても、今なお十分に通用する彼の知見には、流行にとらわれない歴史の重みがあります。

そこで、彼がその知識を醸成してきた時代背景なども考慮しつつ、AI が教えてくれる、今の世間の中央値なども大いに参考にしながら、上質なクラシック、音楽でも聴くつもりで、あえて古典を楽しませてもらうことにいたしました。

マックス・ウェーバーは、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ドイツで活躍しました。

当時のドイツは、プロイセン王国が台頭し、1871年にはドイツ帝国が成立しました。

この時期には、ドイツは急速に工業化が進み、経済的な発展を遂げていました。

また、社会主義運動や労働運動が盛んになり、政治的な不安定さも増していました。

マックス・ウェーバーは、父親が政治家であったことから、政治に関心を持ち、政治学の研究を始めました。

また、彼は、哲学や経済学、歴史などの分野にも精通しており、これらの分野からの影響を受けて、独自の社会学理論を構築していくことになります。

彼はヨーロッパにおける国家や民族の栄枯盛衰をつぶさに学んでいきながら、大なり小なりの集団や社会が機能していくために必要なものとして、権力維持のためのスキルと、機能的な支配形態が不可欠であることにスポットを当てています。

彼が著書「権力と支配」で示した支配形態の3つの純粋型は以下の通りです。

伝統的支配:

伝統的支配は、伝統や慣習に基づいて支配が行われるタイプです。

支配者が伝統的な権威を持っていることによって、被支配者が容易に支配を受け入れることができるようになると言うわけです。

つまり、伝統的支配とは、昔から存在する秩序と支配権力の神聖性に正当化根拠をおく支配のことを言います。

伝統的支配の例としてウェーバーはいくつかの具体例を示しています。

まず、家父長制ですね。

家族の中で父親が最高の権威者として認められ、子どもや妻などは父親の言うことに従う支配体制です。

そして長老制。

部族や村落などの共同体の中で年長者や先祖などが尊敬され、その意見や決定に従う支配体制です。

宗教的な権威者や組織が信者に対して教義や戒律などを課し、その遵守を求める支配体制も、このカテゴリーに含まれます。

もっとわかりやすい具体例をあげれば、日本の天皇制があります。

まさにこの純粋型の典型と言えるでしょう。

2000年以上も続く、万世一系の血筋を絶やさずに連綿と維持された、権威の象徴としての家系が維持された例は、世界には類がありません。

江戸時代を300年にわたって統治してきた「徳川家」もこの類型で語られると思います。

将軍個人の力と言うよりは、「徳川」という名前に、全国の大名を従わせる力があったと言うわけです。

徳川十五代の将軍の中には、未成年で将軍職についた例もいくつかあります。

4代将軍徳川家綱は10歳、7代将軍徳川家継は4歳で将軍職についています。

個人の能力は、伝統という歴史力が包括してしまうわけです。

伝統的支配がしっかりと、江戸時代江戸時代の幕藩体制に根付いていたからでしょう。

卑近なで言えば、世界の大企業トヨタの社長が、豊田家から出る例も、これに近いことかもしれません。

伝統的支配は、人間の支配の歴史においては、最も古い形であったといえます。

カリスマ的支配

カリスマ的支配は、支配者の個人的な魅力やカリスマ性によって支配が行われるタイプです。

支配者に人格的魅力やカリスマ性があるこことによって、被支配者が支配を受け入れやすくなることができます。

カリスマ的支配は、支配者の個人的な魅力によって支配が行われるため、たびたび支配者の交代によって支配体制が崩壊することがあります。

カリスマ的支配とは、非日常的な資質の持ち主によって成立する支配体制であるとウェーバーは定義しました。

カリスマ的支配にカテゴライズされる歴史における具体例としては、以下のようなものが思い浮かびます。

イエス・キリスト:

キリスト教の創始者であり、神の子としての聖性や奇跡を行う能力などによって多くの信者を惹きつけた人物です。

ムハンメド:

イスラム教の創始者であり、神から啓示を受けたとされる預言者であり、戦士としても優れていた人物。

チンギス・ハーン:

モンゴル帝国の建国者であり、驚異的な軍事的才能や統治能力によって広大な領土を支配した人物。

ナポレオン・ボナパルト:

フランスの皇帝であり、革命後の混乱を収めてフランスの近代化を推進し、ヨーロッパの大部分を征服した人物。

その他、アレキサンダー大王、アドルフ・ヒトラー、ガンジーなど、清濁はありますが、カリスマ性が光る歴史上の人物は挙げればキリがありません。

個人の圧倒的カリスマが感じられれば、大衆は理屈ではなく、ほぼ本能に準じる感覚で、その絶対的個人にひれ伏してしまうもの。

つまり、逆を言えば、人々を支配する権力者や政治家には、ある程度のカリスマ性は絶対不可欠だと言うことです。

合法的支配:

合法的支配は、上記の支配形態とは、少々毛色が違います。

これは、法的な手続きに基づいて支配が行われるタイプです。

人とか、圧倒的な権威というような人間の本能や感性によって行なわれる支配とは違い、「法」という言葉が入ってくることからもわかるように、基本的には、人間の理性によって成立する支配ですね。

支配者が法的な手続きに従って支配を行うことによって、被支配者が支配を受け入れることができるようになるというわけです。

合法的支配が実現すると、支配者の交代があっても、その支配体制が維持されることができるという大きな利点があります。

近代社会が、「人治」から「法治」に移行し、民主主義が定着してきたからこそ、実現が可能となった、最も機能的な支配体系であるといえます。

繰り返しますが、合法的支配とは、支配者の権力が、合法的に制定された法や規則によって正当化される支配です。

支配者は、自分の利益や感情に任せた支配行使はできません。

いかなる場合でも、法や規則に従って行動し、被支配者もそれに服従することが大前提として求められることになります。

そしてその合法的支配のもっとも顕著な例が、民主主義国家であり、そしてその組織を支える官僚制と言えます。

合理的支配には、目的合理的支配というものがあります。

これは支配者の権力が、ある目的や理想に対する信念によって正当化される支配です。

支配者は目的や理想を達成するために最も合理的な手段を選び、被支配者もそれに従うことが求められます。

目的合理的支配の例としては、革命運動や宗教団体などが挙げられます。

1789年に起こったフランス革命もこのカテゴリで語られるでしょう。

王政を打倒して共和制を樹立しようという目的達成のために、運動革命家たちは「自由・平等・博愛」という理念に基づいて行動し、王や貴族などの旧体制の支配者に対抗しました。

最近の例で言えば、2014年に中東で宣言された過激派組織イスラム国もそうですね。

イスラム教の教えに従って世界を支配しようとした組織です。

イスラム国の指導者やメンバーは、神の意志に沿って行動すると信じて、暴力やテロなどの手段を用いて他の国や宗教に対抗しました。

以上、この3つの支配形態は、あくまでも純粋型です。

実際の例の多くは、この3つの形態のグラデーションの中にあるということになります。

さて、資本主義の国であれ、社会主義の国であれ、国家と言う組織を機能的に支えるのに不可欠になってくるものが官僚制です。

その組織が大規模になればなるほど、官僚制は効果的に機能します。

昨今では、その官僚制の問題点ばかりが指摘されるようになりましたが、そもそも、この官僚制がなければどのイデオロギーを持った国家も、国家として成立などできなかったと言う事は、まず承知しておくべきでしょう。

では、マックス・ウェーバーは、近代社会において、官僚制をどのように活用するのが望ましいと考察していたか。

以下、官僚制についての、ウェーバーの論考を確認していきたいと思います。。

まずは、その概要です。

官僚制とは、職務の内容や責任、立場などについて細かく階層化、分業化が進められた組織のことで、現代では主に行政機関の制度について指すことが多くなっています。

官僚制においては、上下の指揮命令系統が一元的に確立されており、明確な権限の範囲内で業務が行われます。

また、専門的訓練を前提とした職務が行われることが多く、職務の遂行に必要な知識や技能が身につき、職務の質が向上するようになります。

さらに、決定、処分、指令などがすべて文書の形で表示され、記録、保存されるため、職務の遂行が透明性を持って行われ、公正な処理が行われるようになります。

官僚制には、以下の4つの原則があると、マックス・ウェーバーは考察しています。

4つの原則は以下の通りです。

権限の原則:

「権限の原則」は、組織内のそれぞれの職務が持つ権限が明確に規定され、それに基づいて行動するという原則です。

これにより、誰が何を決定し、どのような行動をとるべきかが明確になり、組織内の混乱や無駄を防ぎます。

具体的には、それぞれの職務がどのような権限を持ち、どのような決定を下すことができるのかが規則によって明確に定められています。

これにより、組織内の誰もがその規則に従って行動することが求められます。

この原則により、組織内の誰もが自分の職務に対する責任と権限を明確に理解し、それに基づいて行動することが可能となります。

これにより、組織全体の効率と生産性が向上します。

階層の原則:

「階層の原則」は、組織内の職務が明確な階層構造(ヒエラルキー)を持つという原則です。これにより、上位の職務が下位の職務に対して指導や命令を行い、組織全体の一貫性と効率性が保たれるというわけです。

Amazon は、階層的な組織構造が徹底しています。

同社が多様な従業員数と急速に拡大する市場範囲を管理するには、このタイプの組織設計が最適だったということです。

階層構造を適用することで、グローバルなeコマース運営に対する包括的なトップダウン制御が容易になるわけです。

短期間で急成長したような大企業には、階層的な組織構造の構築が不可欠になってくることは、容易に想像できます。

ホテル業界は、その規模に関係なく、階層的な組織構造が定着しているといえます。

顧客中心主義により、すべてがスムーズに進むように、それぞれの部門には責任と役割の明確なリストが設定されており、必要に応じて問題の実行と処理を支援するために複数の管理ラインが常に利用可能です。

顧客の要望に応えるスピード感が、サービスの品質と直結しているので、従業員一人一人が、自分の権限を理解した上で業務に当たっているわけです。

専門性の原則:

「専門性の原則」は、組織内の職務が特定の専門知識や技能を必要とし、その専門性に基づいて人員が選ばれるという原則です。

これにより、組織内のそれぞれの職務が高度な専門性を持つことで、効率的かつ適切な業務遂行が可能となります。

具体的な例としては、以下のようなものがあります。

まず、医療機関ですね。

医療機関では、医師、看護師、薬剤師など、それぞれの職種がそれぞれの専門知識を持つことが求められます。

これにより、患者に対する適切な診療やケアが提供できます。

IT企業もそうです。

プログラマー、システムエンジニア、ネットワークエンジニアなど、それぞれの職種がそれぞれの専門知識を持つことが求められます。

これにより、高度な技術を用いた製品開発やサービス提供が可能となります。

大学もそうです。

大学では、教員がそれぞれの専門分野の知識を持つことが求められます。

これにより、学生に対する高度な教育や研究が可能となります。

官僚制においては、職務に必要な知識や技能が身につくように、まず徹底的な訓練が行われます。研修ですね。

これにより、全体として、職務の遂行が効率的に行われるようになります。

文書主義:

「文書主義」は、組織内の全ての決定や手続きが文書化され、記録されるという原則です。

官僚制においては、決定、処分、指令などがすべて文書の形で表示され、記録、保存されます。

これにより、職務の遂行が透明性を持って行われ、公正な処理が行われるようになります。

行政機関では、政策決定の過程や事業の実績を文書化することで、その合理性と検証可能性が保たれます。

例えば、日本では公文書等の管理に関する法律が公文書の管理方法を定めており、また行政手続法は文書主義を前提とした法令であるとされています。

企業においては、契約や取引、人事決定などが全て文書化されます。

これにより、企業の運営が透明化され、従業員や取引先が必要な情報を確認することができます。

例えば、契約書等の文書を作成することで、商取引等の存在を証明する証拠として利用されます。

ちなみに、僕は勤めていた会社で、ISOを担当していましたが、ISO 9001では、文書管理は、綿密にチェックされました。

これは、組織が品質マネジメントシステム(QMS)を適切に運用し、一貫した製品やサービスの提供と顧客満足の向上を実現するために、必要な情報を確実に伝達し、記録する手段として文書が利用されるからです。

品質方針、品質目標、そしてマニュアルなどの管理には、現役時代は忙殺されました。

形式合理性と実質合理性について

官僚制においては、マックス・ウェーバーが提唱した「形式合理性」と「実質合理性」という概念が重要です。

形式合理性は、組織内の全ての行動と意思決定が一般的な規則や手続きに従うべきであるという考え方です。

これにより、組織内の行動と意思決定が一貫性を持ち、予測可能になります。

例えば、公務員が法律に基づいて行動する場合、その行動はすべて形式合理性に準じているとと言えます。

実質合理性は、特定の目的や価値を達成するために最適な手段を選択するという考え方です。これにより、組織は特定の目的を効率的に達成することができます。

例えば、企業が利益を最大化するために最適な戦略を選択する場合、その選択は実質合理的と言えます。

これらの概念は、組織がどのように運営され、意思決定がどのように行われるべきかを理解するための重要なフレームワークを提供します。

形式合理性は組織の一貫性と予測可能性を保証し、実質合理性は組織の効率性と効果性を向上させます。

したがって、これらの概念は官僚制の運用において非常に重要となります。

官僚制における「実質合理性」の重要性を理解するために、具体的な例を考えてみます。

例えば、ある市役所が市民の生活を改善するために新しい公園を作る計画を立てたとします。この計画を実現するためには、どこに公園を作るか、どのような設備を設置するか、どのように資金を調達するかなど、多くの決定を下す必要があります。

ここで、「形式合理性」は、これらの決定を下す際に、既存の規則や手続き、過去の実施例、それに伴う記録文書に従うことを求めます。

しかし、「実質合理性」は、これらの決定が最終的な目的(つまり、市民の生活の改善)を達成するための最適な手段であることを求めます。

たとえば、公園を作る場所を決定する際に、形式合理性だけを重視すると、土地の利用許可を得るための手続きが容易な場所を選んでしまうかもしれません。

しかし、その場所が市民から遠い場所であれば、公園があまり利用されず、市民の生活の改善にはつながりません。

一方、このケースで実質合理性を重視すると、市民が容易にアクセスでき、最も利益を得られる場所に公園を作ることを選びます。これが実質合理性です。

この場合、土地の利用許可を得るための手続きが複雑であっても、その手間をかける価値があると判断するわけです。

このように、「実質合理性」は、組織が目的を達成するための最適な手段を選択することを可能にし、組織の効率性と効果性を向上させます。

したがって、官僚制の運用において「実質合理性」は非常に重要になってくるというわけです。

こんな例も考えられます。

国の外にいる「難民」をUNHCRは救援できますが、法の形式合理性を貫徹させれば、国境を越えていない「国内避難民」を救援することができません。

しかし国内避難民であっても、実質合理的な視点から、救援が要請されます。

面倒くさい複雑な案件ほど、公務員は形式的合理性で処理したくなるものです。

しかし、そこに実質合理性を考慮することが出来なければ、本当の意味での行政は機能しません。

マックス・ウェーバーは、一世紀も前に、この重要性を指摘していたわけです。

官僚制の逆機能と言われる5つの問題点についても、ウェーバーは言及しています。

国家という大きな組織を機能させるうえで、官僚制には、多くのメリットがある一方で、いくつかの問題点も、同時に内包しています。

以下に、官僚制が抱える主な問題点を紹介します。

1. 思考停止性

「思考停止性」は特に重要な逆機能で、以下のように理解することができます。

〇 行動の標準化や規則の遵守により個人の意思決定パターンが硬直化する

職員は規則に従って行動することが求められ、その結果、自分で考えることを避ける傾向があります。

これは、自分の分担する役割など、局部的な領域に閉じこもって専門外の領域に無関心、無能力になってしまうことを指します。

〇 処罰を免れるために、規則どおりの行動しかとらなくなる

職員は規則を遵守することで処罰を避けることができますが、その一方で、新しい事態や予期せぬ問題に対応する能力が低下します。

これは、マニュアルに書いてないことは対応できないという感じで訓練されているので、そういう場合には無能力を発揮してしまうということです。

「思考停止」が発生すると、組織は硬直化し、組織の規模拡大・複雑化や環境の変化に対して適切な対応が困難となります。

2. 権威主義:

官僚制における「権威主義」は、上司の命令や決定を絶対的なものとして重視し、それに対して盲目的に服従する傾向を指します。

これは、官僚制の階層性と規則性が強調される結果として生じる逆機能の一つです。

具体的な例としては、以下のような状況が考えられます。

〇 誤った命令の実行

上司が誤った命令を下した場合でも、部下はその命令に従うことが求められます。

これは、官僚制の階層性と規則性が強調される結果として生じます。

部下は上司の命令に従うことが求められ、自分で考えることを避ける「思考停止」が発生してしまいます。

〇 新しいアイデアの抑制

権威主義的な環境では、新しいアイデアや提案が抑制される可能性があります。

これは、既存の規則や手続きを変更することに対する抵抗や、上司の意見に反することへの恐怖から生じます。

〇 問題の先送り

権威主義的な環境では、問題の解決が先送りにされることがあります。これは、問題を解決するための新しいアプローチを提案することが難しく、また、問題を上司に報告することが避けられるためです。

3. 機械的行動

官僚制における「機械的行動」は、規則や手順に従って業務を行うことが求められるため、職員が自分で考えることなく、マニュアル通りの行動をとる傾向がある現象を指します。

これは、組織の効率性や柔軟性を低下させる可能性があります。

具体的を考えてみます。

〇 新しい問題への対応能力の低下

マニュアルに書かれていない新しい問題や状況が発生した場合、職員はその問題に対応するための適切な行動をとることが難しくなります。

これは、職員がマニュアルに従って行動することに慣れているため、マニュアルにない事態に対応する能力が低下するためです。

〇 革新の抑制

機械的行動の傾向は、新しいアイデアや提案を抑制する可能性があります。

これは、既存の規則や手続きを変更することに対する抵抗や、上司の意見に反することへの恐怖から生じます。

〇 効率性の低下

機械的行動は、組織の効率性を低下させる可能性があります。

例えば、規則に従って行動することが重視されるため、より効率的な方法が存在する場合でも、それを採用することが難しくなります。

官僚制は、規則や手順に従って業務を行うことが求められます。そのため、職員たちは、機械的に業務を行う傾向があります。

これが、機械的行動を引き起こす原因となります。

4. 非人間的行動:

官僚制における「非人間的行動」は、職員が規則や手続きに従って業務を行うことが求められ、その結果、人間的な感情や思考が排除される傾向がある現象を指します。

具体的な例としては、以下のような状況が考えられます。

〇 感情の排除

官僚制の下では、職員は規則に従って行動することが求められます。

その結果、個々の職員の感情や意見は業務遂行の際に考慮されないことがあります。

これは、職員が自分の感情や意見を抑制し、規則に従って行動することを強制されるためです。

官僚は「思考停止」だけではなく、感情の抑制まで強いられるわけです。

〇 個々の思考の排除

官僚制の下では、職員は規則に従って行動することが求められます。

その結果、個々の職員の思考や判断は業務遂行の際に考慮されないことがあります。

これは、職員が自分で考えることを避け、規則に従って行動することを強制されるためです。

5. 非効率性

官僚制における「非効率性」は、規則や手順に従って業務を行うことが求められるため、業務の遂行に時間がかかることがあり、結果として非効率的な結果を招くことがある現象を指します。

具体的を考えてみます。

〇 過度の規則性

官僚制の下では、職員は規則に従って行動することが求められます。

その結果、規則に従うことが重視され、より効率的な方法が存在する場合でも、それを採用することが難しくなります。

これは、規則に従うことが目的になってしまい、結果として効率が悪くなってしまう「目的の転移」の一例です。

〇 新しい問題への対応能力の低下

マニュアルに書かれていない新しい問題や状況が発生した場合、職員はその問題に対応するための適切な行動をとることが難しくなります。

これは、職員がマニュアルに従って行動することに慣れているため、マニュアルにない事態に対応する能力が低下するためです。

これは「訓練された無能力」の一例です。

5つの逆機能が示す、以上のような状況は、組織の効率性や効果性を低下させ、組織の目的達成を阻害する可能性があります。

したがって、官僚制の運用においては、非効率性の逆機能に注意を払い、適切なバランスを保つことが重要です。

日本の官僚制の問題について

マックス・ウェーバーは、官僚制についての研究を行い、その理論を提唱しました。

日本の官僚制も、もちろんマックス・ウェーバーの官僚制をベースにしています。

日本の官僚制が抱える問題点は、多岐にわたります。

例えば、裏金問題に代表される政治倫理問題は、国民の幸福よりも、自分の保身と利益しか考えない日本の官僚たちの行動原理が、そのベースにはあります。

繰り返し配信される政治ニュースを見ても、これはもはや看過できない問題になってきました。

(しかし、時間がたてば、結果看過してしまっていますが)

官僚制には、政治に対して、常に独立的、中立的、継続的に機能するべきだという認識があります。

しかし、実際には、官僚主導体制が強くなればなるほど、国民の声や意思が反映されなくなるという現実があります。

また、官僚の多くは、内閣や組織を守るためには、事実を隠蔽したり、時には、公式文書の改ざんさえ厭わないほど、倫理や正義感の欠如が組織内に進行しています。

彼らは、罪悪感に完全に蓋をしてしまっているように見えます。

人間としてのあるべき感情を封印し、それを表情にも、言動にも出さないという訓練が、上級官僚になればなるほど要求され、徹底されているわけです。

これらの問題点を解決するためには、官僚制の改革が必要であるという声だけは、選挙のたびに聞かれますが、それを本気で実行する気など、政治家にも官僚自身にも毛頭ありません。

自分で、自分自身の居心地を悪くし、縛り付ける改革に本気になるわけがありません。

マックス・ウェーバーの指摘した官僚制の負の側面は、今や犯罪行為も呑みこんでしまうほどの毒となって、日本の官僚制の中に、広く深く蔓延していると言えます。

今後望まれる、理想的な官僚制について考えてみます。

理想的な官僚制は、その機能を最大限に発揮しつつ、逆機能を最小限に抑えることができる制度です。

官僚制は、公共サービスの提供や政策の実施において重要な役割を果たしています。

しかし、組織利益の最大化や保身のために、国民の最大利益が見失われることがあります。

これに対処するためには、新しい官僚システムの構築と政治改革はどうしても必要です。

新しい官僚システムを構築するためには、以下の要素が必要となります。

〇 国民目線の意識改革

官僚たちは、自らの利益や業務意欲の最大化と国民の最大利益がリンクするような意識改革が必要です。

これにより、官僚たちは国民の公僕としての役割を再認識し、国民の利益を最優先に考えることができます。

〇 透明性と説明責任

全ての決定や行動が透明であること、そしてそれに対する説明責任が求められることが重要です。

これにより、公正な処理が行われ、不適切な行動や決定が防がれます。

〇 柔軟性と革新

新しい問題や状況に対応するためには、規則や手続きに固執するのではなく、柔軟性と革新が求められます。

これにより、官僚制は変化する環境に対応し、効率的に機能することができます。

我が国に今本当に必要な政治改革とは、どんなものか。

それはおそらく、以下の要素を含むものになるはずです。

〇 民主的な意思決定

政策の決定は、国民の意見や利益を反映したものであるべきです。

これにより、政策は国民の最大利益を追求するものとなります。

〇 公平な機会の提供

全ての国民が公平な機会を享受できるように、社会的な不平等を是正する政策が必要です。

これにより、全ての国民が社会参加を通じて自己実現を果たすことができます。

〇 持続可能な発展

環境保護や持続可能な発展を追求する政策が必要です。

これにより、未来の世代に対する責任を果たすことができます。

以上が、新しい官僚システムの構築と政治改革に必要な要素です。

これらの要素を実現することで、我が国は国民の最大利益を追求し、持続可能な発展を達成することができます。

優秀な日本の官僚たちは、マックス・ウェーバーの多数の著書による知見は、当然一般教養として、頭に叩き込んだ上で、国家公務員試験をパスして、霞が関で働いています。

もちろん多くの官僚は、日本のかじ取りをするという大志を胸に、それぞれの省庁の門をくぐったはずです。

しかし、国会中継や、YouTube動画で見る彼らの姿は、はたから見ても、かわいそうなほど、いろいろな縛りの中で身動きが取れなくなってる苦しそうな姿ばかりです。

言っていいことだけを、ひたすら繰り返し、聞かれたことには一切答えない。

心の動揺を表情には出さないことだけを訓練されたその姿は、見苦しいを通り越して、哀れにも思えます。

実際に、神経をすり減らすだけのその業務が彼らの精神を蝕み、若いうちに、せっかく勝ち取った官僚の職を自ら放棄してしまう若手職員も多いと聞きます。

自分たちの上司の姿が、自分の将来の姿としてシンクロするのでしょう。

そして、地道に積み上げてきたキャリアが一瞬にして崩壊するような、内閣都合の人事が横行するようになると、キャリア官僚の中には、官僚という仕事に対するプライドも希望も失くしてしまうという例が後を絶たないのだと思います

そして、我が国にとっても大きな損失になっていることは、キャリア官僚の中から、優秀な人材が、次第にいなくなってしまっているということ。

もはや自民党による政治は、政権交代が起きなければ変わらないというところまで腐ってしまっていますが、それに輪をかけるように、官僚の劣化も救いがたい事態になってしまっています。

それでも、日本という国のポテンシャルは、信じたいという気持ちはありますが、はたして、マックス・ウェーバーがなんとおっしゃいますか。

今回、この読書、感想を書くにあたり、常に脳裏にあった映像があります。

それは1952年の黒澤明作品「生きる」です。

志村喬演じる、初老の地方公務員が、彼の机や背後に膨大に積み上げられている公文書の中に、埋没しているカットですね。

今から80年も前の映画ですが、公務員を取り巻く状況は、あの時代と原則何も変わっていないと言うことが、驚きでもあります。

今回は、彼の思想のさわりに、日頃から気になっていた、官僚制という切り口でお勉強させていただきましたが、彼は後年、宗教や芸術といった分野にも、論考のすそ野を広げています。

また、大雪や大雨で、畑に行けないような日がありましたら、この続きを勉強するために、図書館から本を借りてくることにいたします。

外を見ると、どうやら関東平野の雪は、ひと段落したようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?