ワールドカップ2019 男子大会において【デディケート・シフト】がトレンドであった理由を考察してみた(その1)

Merry Christmas!!

Joyeux Noël!!

Wesołych Świąt!!

メリー・クリスマス!!

みなさん、きっとステキなクリスマスをお過ごしだと思います。

いや、そんなことないよ、って方も、年末の押し迫った時間をわざわざ割いて、この記事を読もうかとページを開いてくださった皆さんにまず、お礼を言わせて下さい、本当にありがとうございます!!

主催者の 垣花 実樹 さんからお誘いを受けて、実に久しぶりにバレーボールにまつわる記事を書こうと思い立ち、遅ればせながらnoteに登録して、毎日チマチマと今日に備えて、言葉を書き足していき、無事になんとか、今日のクリスマス当日に間に合いました ・・・ というか、間に合わせました(汗、、

企画は「アドベントカレンダー」というもので、12/1からクリスマス当日までの間、カウントダウン形式で1日1記事を、みんなで寄ってたかって投稿していこう! というもの、みたいです^^

なるほど、面白そう! とすぐに直感的に感じたものの、「今の自分にそんな時間的余裕があるのか?!」と尻込みしそうになり、時間的猶予を確保するべく、とりあえず最終日のクリスマス当日を押さえるだけ押さえておいたのですが、気づけばあっと言う間にカレンダーが埋まり、2つめのカレンダーまでできているし、蓋を開けてみれば、皆さんちゃんとサボらずに記事投稿を完了してるし、マジで焦りました^^;;

中には、えっ?! こんな人が書いてる!! みたいな記事もあれば、全く知らないけど、なるほど、そんな観点があったのかー!! と感心させられる記事もあって、ホントに飽きないです。この企画を知らなかった読者の方もぜひ、興味が持てそうな記事からパラパラと、気軽に読んでみて下さい!

さて、ここからが本題の記事になります(1つめのアドベントカレンダーに投稿します)。

まず最初に断っておくと、これから書いていくことは今回の企画で初めて一から考えた内容ではありません。5年ほど前まで「ミーハー排球道場」という連載を、『バレーボールマガジン(旧・バレーボールワールド)』にて執筆させて頂いたのですが、「第5回ブロック【その3】」の記事の中で、「また別の機会に、解説したいと思います」と書いていた、その内容を今回文字に起こしてみた、というものになります。

なかなか書くチャンスがないまま、年月だけが経ってしまい、忘れそうにさえなっていたのですが、今年、ツイッターのTLからこのようなツイートが流れてきたのが目にとまって以来ずっと、頭の片隅にひっかかったまんまでした。

デディケートしてんな。 https://t.co/Lo4KEhglUM

— ももけん (@momo_kenta) June 23, 2019

今回、アドベントカレンダーの企画にかこつけて、きちんと言語化する形で、日本のバレーボールの未来のために、記録として残そうと思いました。

今年1年を通じてとまでは正直言いかねるのですが、少なくともワールドカップ2019 男子大会を福岡・広島で2日間ずつ、会場観戦した立場でみても、世界各国のブロック戦術のトレンドが【デディケート・シフト】だったのは間違いなさそうです。

◎【デディケート・シフト】とは?

1990年代に、4人のアタッカーが攻撃参加することが男子では当たり前になって以降、相手のアタッカーをマークする【マン・マーク】(もしくは、【マン・ツー・マン】)と呼ばれるブロック戦術には、ルールの制約上3人までしかブロッカーを確保できないがゆえ限界が生じ、【ゾーン】ブロック戦術が基本となりました。

こうした【ゾーン】ブロック戦術を意図すると、守るべき9つのスロットを3人のブロッカーがどう分担するかの? がカギとなり、その分担の仕方によって3人の位置取り、陣形(シフト)が決まります。

中でも【デディケート・シフト】とは、3人のブロッカーが近接しながら左右どちらかへ片寄って構えるブロック陣形を指しており、特に自コートのライト側(相手コートのレフト側)へ片寄る陣形が、主に用いられます。

歴史的には、レゼンデ監督(当時)が率いたブラジル男子シニア代表が、この【デディケート・シフト】を徹底して用いることで2000年代前半に黄金時代を築いた、というのは、ある程度知られた話だと思います。

当時のブラジルの優位性については、

「相手ブロック陣が、ブラジルの繰り出す〝同じテンポ〟の攻撃に対して〝4対3〟での戦いを強いられるのに対し、ブラジルはライト側から〝遅いテンポで〟攻撃してくる相手のスーパー・エースへのマークを外してデディケート・シフトを敷き、〝3対3〟で戦える優位性を手に入れた」

と『バレーペディア』(日本文化出版)に書きましたが、

これはあくまで結果論に過ぎず、コート上の選手たちが、何を意図してこうしたブロック陣形を採ったのか? は、解釈できていないと感じています。

何が言いたいかというと、【デディケート・シフト】を敷いたブロッカー自身が「実際に何を考え、どう反応していたのか?」ということです。

◎ ブロッカー自身は、脳で何を感じ、プレーしているのか?

昨今では、リード・ブロックにおけるブロッカーの反応時間には、ヒックの法則が関わっているということが、一般にもかなり知られるようになってきました。

ネットに対峙する相手に同時多発位置差攻撃、つまり、4人のアタッカーが別々のスロットから1st tempoの助走動作で一斉に向かって来られると、ブロッカーには迷いが生じて、誰にセットされたのか? を確認して動き出すまでに、余分に長い時間がかかってしまう、という原理です。

上のスライドにあるグラフを見てもらうと、「刺激−反応選択肢の数」というのが、同時多発位置差攻撃に対峙する状況でのブロッカーにとっては「4(人)」となるわけですが、素直にグラフを読むと「選択反応時間」は400msec. 以上、つまり、0.4秒以上もかかることになります。

同時多発位置差攻撃に相対するブロッカー陣は、フモフモさんが喩えた、まさに「高速四択クイズ」に常に挑まされているような状況ですね。

同時多発位置差攻撃の誕生以来、かれこれ15年の年月が経過しましたが、いまだにこの「高速四択クイズ」の攻略法と呼べるようなブロック戦術は、生み出されていないのが現状なのです。

しかし上述したように、そもそも【ゾーン】ブロック戦術が基本となった歴史的背景として、同時多発位置差攻撃が誕生するよりも以前、1990年代にすでに、4人のアタッカーが攻撃参加する攻撃パターン(=「4人攻撃」)自体は、頻繁に出現していました。

下に紹介する動画は1993年のブラジル対イタリアの試合映像ですが、例えば29分30秒〜のラリーを見て頂くと、イタリアがレセプション・アタックでbickも絡めた「4人攻撃」を披露しており、相対する前年のバルセロナ五輪覇者のブラジルのブロックが、見事に崩壊しているのが見て取れます。

こうした「4人攻撃」に対しても鉄壁のブロック戦術で対抗し、1990年代に黄金時代を築いたのが、ベラスコ監督(当時)率いるイタリア男子シニア代表でしたね。

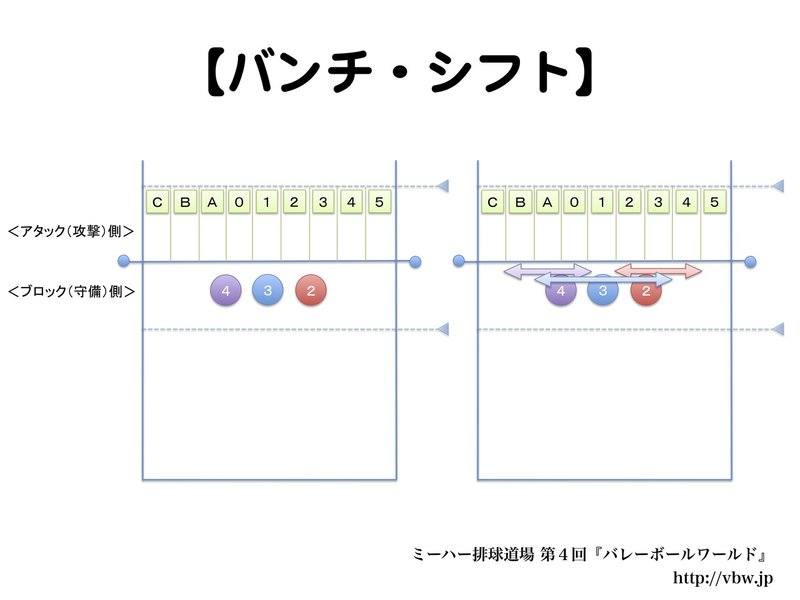

彼らが徹底して用いたブロック陣形が【バンチ・シフト】と呼ばれる陣形であり、彼らが確立したバンチ・リード・ブロック・システムは、2010年代の現在も、ブロック戦術の基本中の基本であることに変わりありません。

当時のイタリアのブロッカー陣がもしも、相手の「4人攻撃」に対して、反応すべき選択肢を「4つ」と捉えてプレーしていたなら、当時の前衛MBが繰り出すマイナス・テンポのクイックに対して、【バンチ・シフト】から果たしてリード・ブロックで反応できたでしょうか ・・・ ?

当時の世界男子各国の繰り出すAクイックならびにCクイックについて、セット・アップからボール・ヒットまでの経過時間(以下、「経過時間」)は、過去の文献ではおおむね、0.3秒〜0.4秒前半と報告されています。

上述の通り、ヒックの法則に基づいて理論的に導かれるブロッカーの反応時間は、彼らが「4人攻撃」に対して反応すべき選択肢を「4つ」と捉えてプレーしていたならば、反応時間だけで0.4秒以上も要するため、クイックには到底対応できなかったはずだ、と推測できるでしょう。

ですから彼らが当時、前衛MBのマイナス・テンポのクイックを含む相手の「4人攻撃」に対抗できていた理由は、

① 前衛MBのマイナス・テンポにセットされるか? → 「Yes」or「No」

・・・ 「Yes」なら3人全員がクイックに跳ぶ、「No」なら ②へ

↓

② ( ①が「No」なら)残り3人の、どのアタッカーにセットされるか?

の「三択クイズ」に挑む

という、① → ② への「二段階」のステップを踏むことによって、自身の脳の中で、適切に「反応すべき選択肢」を減らしていたから、なのです。

こうした対応の仕方はプレー経験がある方でしたら、むしろ馴染みのある方法ではないでしょうか。

旧来のバレーボールでは、① 前衛MBのクイックを囮(おとり)として、② 時間差攻撃を仕掛ける、という「二段階」の攻撃戦術が一般的だったからです。事実この時代には、ブロッカーがクイックにチョン跳びしておいて、時間差攻撃に二度跳びで反応する、ということも珍しくありませんでした。

むしろ4人が1st tempoの助走動作で一斉に攻撃を仕掛けるという、同時多発位置差攻撃のコンセプトの方が当時は異端であって、だからこそ、ブラジルの同時多発位置差攻撃は、各国のバンチ・リード・ブロック・システムをズタズタに崩壊させることに成功したのです。

◎ では【デディケート・シフト】の場合、ブロッカー自身は、脳で何を感じ、プレーしているのか?

では今度は、【デディケート・シフト】で「4人攻撃」に対応することに成功した、2000年代前半のブラジルのプレー思考について、考えてみたいと思います。

彼らはいったいどのようにして、「反応すべき選択肢」を適切に減らしたのでしょうか ・・・ ?

この点については、実は通説や先行研究が存在しません。

従って、ここからは私の仮説になりますが、

レフト・ブロッカーがブロックの軸となることで、相手のセッターが背中側(=相手コートのライト側)にセットするかどうか? の「二択クイズ」に挑んでいたのではないか?

と考えています。

2000年代当時の同時多発位置差攻撃は、スロット「5」、「2 or 3」、「1」、「C」の4つのスロットから攻撃を繰り出すのがトレンドでした。

【デディケート・シフト】を敷く場合、レフト・ブロッカー(LB)が相手セッターとネットを挟んで対峙する形になりますので、LBからみてボールが右側にセットされればアタッカーの選択肢が3つありますが、左側にセットされればアタッカーの選択肢は「1つ(スロットC)」に限られます。

ですから、セッターが背中側にセットするのを確認できれば、ブロッカーは一目散(いちもくさん)に、相手のスロットCからの攻撃に猛ダッシュをかければよいので、プレーに迷う必要がありません。

もしセッターが自身の向いた側(相手コートのレフト側)にセットすれば選択肢が3つありますが、その場合レフト・ブロッカー(LB)がスロット1、センター・ブロッカー(CB)がスロット2 or 3、ライト・ブロッカー(RB)がスロット5へと、それぞれ1対1で対応することが可能です。

「経過時間」が最も短い、前衛MBのクイックにセットされるかどうかを判断するよりも、主にOPが繰り出すスロットCからの攻撃にセットされるかどうかに意識を傾けるには、「クイックが囮(おとり)」という固定観念を捨てられるかどうか? がカギとなります。

ですから2000年代当時、まだ時間差攻撃のコンセプトが幅を利かせていた時代にそうしたプレー思考が可能だったのは、ブラジル以外にはあり得ないだろうことは、容易に想像できるでしょう。

当時ブラジル以外の各国が【デディケート・シフト】を採用できなかった理由として、海外でも当時はまだ、スイング・ブロックが敬遠されていた等の要因もあったと思いますが、それより何より【デディケート・シフト】には、【バンチ・シフト】と比べ「ブロッカーの位置取りがわずかに異なる」というだけでは語り尽くせない、プレー思考における質的な違いがあったように感じるのです。

だからこそ、自分たちが誇る同時多発位置差攻撃に対して臆することなく【デディケート・シフト】を用いて真っ向勝負してきたアメリカに対して、ブラジルのベンチも選手たちも、北京五輪の決勝の舞台で、慌てふためいたわけです。

アメリカが第2セット早々にOPのアンドレ・ナシメントを潰すことに成功すると、その後レゼンデ監督がパニック采配に陥ってしまったことは、この試合をリアルタイムでご覧になっていた方なら、よく覚えてらっしゃることでしょう。

OPに配する選手をとっかえひっかえした挙げ句、2セットを奪われ、追い込まれた第4セットでは、ダンテをOPに配するという、これまで試したこともないラインナップで臨んだ結果、セット終盤に今度はコート上の選手たちが浮き足だって、ジバ以外のアタッカー陣が、誰1人として助走に入ろうとしなくなり、同時多発位置差攻撃を捨てたブラジルが最後、無惨な姿で自滅しました。

2000年代のブラジル相手に【デディケート・シフト】を採用するという、マッカーチョン監督(当時)の作戦が与えたインパクトは非常に大きいもので、北京五輪 男子決勝はバレーボールの戦術の歴史上におけるターニング・ポイントとなったのです。

◎ 北京五輪以降の、同時多発位置差攻撃の質的変化

北京五輪を境として、相手に【デディケート・シフト】で臨んで来られないようにと、同時多発位置差攻撃の方にも少しずつ、質的な変化が生じ始めました ・・・

このつづきは、(その2)の方で。

photo by FIVB

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?