【はかせ原稿】5/24 雑誌寄稿文を再録/ 「『死にたい』という名のこころの病」

『統合失調症の広場』2022春 No.19掲載

(締め切り 2022年2月10日)

【注】出版元に許可を得て加筆して、こちらに転載しています。

--------------------------------------

--------------------------------------

ボクは物心ついた時から、執拗なほど「死」について考えてしまう子供でした。

死ぬのが怖いのです。

そして怖いからこそ、その恐怖を忘れるために、いっそ「死にたい」とすら思うパラドックスに陥りました。

この生来の性質は古来より「死恐怖症」=「タナトフォビア」と病名がついています。

一部の性格の人には、多感な時期に心に打ち込まれる「生きにくさ」を象徴する楔(くさび)だと思います。

今回、この「死にたい」と思ってしまうような「病」を、ボクが60年間の人生を通して、どう解消していったのか?

この雑誌を手に取る読者、患者さんとその家族のために書いてみたいと思います。

死を意識すること──。

振り返ると9歳の時には、母の枕元に行って

「死ぬのが怖いから眠れない」

と言ったことがあります。

「眠ったらそのまま知らない間に、

死んでいるかもしれないから眠りたくない」

と、母の枕元で泣きながらグズっていたのを記憶しています。

小学校の高学年時代は、全国的にオカルトの漫画が大流行していました。

つのだじろう先生の『うしろの百太郎』や『恐怖新聞』の廻し読みが日常風景でした。

そして教室の隅では「コックリさん」という心霊を呼び出す遊びが、子供心に死後の世界の恐怖に拍車をかけました。

やがて中学校は県下随一の国立の進学校である、岡山大学教育学部付属へ進むと、勉学に落ちこぼれてしまいました。

同時に自我の芽生えと共に、多くの若者と同じく、作家・太宰治にもハマりました。

『走れメロス』のような生命の歓喜を描く作家ですら、現実の日常の内面世界は陰鬱です。

何度も自殺未遂を繰り返し、最終的に自死を遂げている!

──その「事実」が子供ごころにも重くのしかかりました。

そして、気がつけば『人間失格』を何度も読み直してしまう奇妙な癖(へき)もありました。

太宰の享年38の数字を覚えて、子供の頃からその年齢を意識したものです。

ドストエフスキーの『罪と罰』を読んだのもこの頃でした。

主人公のラスコーリニコフの如くに「生」を軽視して、「死」すら超越する、まるで人生をゲームのように見る、僻(ゆが)んだ思考すら芽生えていました。

少年時代は、「この『死の予感』から逃れる方法はないだろうか?」

そして「どうしてボク以外の他者の多くの人は、何故そう思わないだろうか?」と悩んだものです。

その意味では、最終的には死ぬのだから、自分で自分の死を意思を持って決めたい

──という思想を持つていました。

つまりは、「ナチュラルボーン・マイ・キラー」だったと思います。

こころのなかの「自殺願望」は常に死滅することがなく、こころに何時も生きるものでした。

『人間臨終図鑑』を読んだのは中学から高校時代にかけてです。

この本は、戦後を代表する大衆小説の大家・山田風太郎がの著作です。

歴史に名を残す有名人(英雄・武将・政治家・作家・芸術家・芸能人・犯罪者などなど)の死にざまを、享年と共に辞典的に切りとった名著です。

(今も徳間文庫で新装版全4巻を買うことが出来ます。

帯文、解説が素晴らしいです。

本稿の読者も一読されることをお薦めします。)

この本を思春期に何度も読み返しました。

有名人が何歳で亡くなり、その死因は何かを繰り返し、確認していました。

高校生になると

「なぜ自分は生きているのだろう?」

という虚無感と将来のレールが決まった「終わりなき日常」に厭世観が日に日に増して、学校へ登校することすらも出来なくなります。

親に相談することもなく、日がな一日、図書館や映画館で過ごす時間が多くなっていきました。

最終的には出席日数が足らなくなり、高校1年を留年してしまいます。

二度目の高校時代は物理的に、ボクがクラスメート全員の「先輩」であるが故、同級生の友達もほとんどいませんでした。

毎日、日記に自問自答を繰り返し、やがて生きている意味、つまりは「ミーニング・オブ・ライフ」が見えなくなりました。

そんな精神の暗黒期に現れたのが、ボクの師匠「ビートたけし」です。

たけしさんのラジオは、深夜にボクにだけ話しかけているように、ボクのこころに忍び込みました。

生きることへの悩みや憂いを、笑い話にして、恥すらも平気の平左で晒け出します。

死の「入り口」は笑い飛ばせば良い!

売れないことや貧乏ですら笑いのネタになる!

『お笑い』という職業の概念には負けがない!

そう囁やいてくれるようでした。

それはボクに、暗闇を照らす一隅の光であり、まるで「脱出口」に思えました。

「あのひと」のところへ行ったら、自分が死の瀬戸際をひとりで歩くような人生をやり直せる──そう確信しました。

そのためには田舎の親元を離れて、上京するしかありません。

そう決めると、それまで一切、手を付けていなかった受験勉強をはじめました。

ビートたけしと同じ道を辿るために連日、勉学に励み、明治大学に進学しました。

それでも、いざ上京してからは、都会の若者の明るさに怖気づき、いざ弟子志願までは踏み込めず、大学に通うこともないモラトリアムな期間を送ります。

結局、大学に登校したのは4日間のみ。

取得単位はゼロのまま中退しています。

(それなのに芸名は水道橋博士なんて、学歴詐称の極みです)

20代の初め、新宿歌舞伎町でオーダーワイシャツの営業のバイトを見つけ、最低賃金のその日暮らしを何年も続けました。

その頃、将来に膨れ上がる不安を抱えつつも、毎日、パチンコと麻雀、そして「小銭稼ぎのバイト」を辞められないままでした。

人生にシフトチェンジがないのです。

そして、その転機すら見えないのです。

ある日、自分がバイクで通う歌舞伎町全体が、巨大なゴキブリホイホイに見えました。

ボクはこのネバネバシートのなかで足踏みを繰り返し、永久に脱出できないのだ!──と思えました。

その頃の、自分が、生きているのか死んでいるかわからないような毎日は、真綿で首を絞められているようで、おのずと「緩慢なる自殺」という言葉を想起していました。

そして4年の歳月が過ぎ、同級生たちが就職の時期を迎えました。

友が皆、新たな新天地に向かって行く時、「自分はなんのために上京したのか?」と思い返しました。

そして85年8月29日──。

ひとりで、たけしさんがラジオ「オールナイトニッポン」の生放送をしている有楽町のニッポン放送へ弟子志願の直談判に向かいます。

その頃は、既にビートたけしは16人もの弟子を抱えていて、もう新入りを取ることはなく、たけし軍団への門は閉じられていました。

そして、ボクが弟子志願として、自分の死んだような人生を生き直そうとした、その同じ時です。

ボクが通う、たけしさんのマンションの隣にあった、四谷三丁目のマンションの屋上から人気絶頂のアイドルが飛び降り自殺をはかりました。

その日の深夜、アスファルトに死体を模(かたど)ったチョークの跡を見つめて、「死」という現実が体中を突き抜けていきました。

それはまるで、ボクのような「クズ」の人生と、眩(まばゆ)い「アイドル」が、生死の境ですれ違うような錯覚を起こしました。

芸能界は決して安息の地でも安住の地ではない、むしろ星の瞬きのような儚(はかな)い世界なのです。

それでも毎週、深夜3時にラジオ局の出待ちを繰り返し、弟子志願という不安定で不安な毎日を送りました。

そして7ヶ月後、TBSで「風雲たけし城」が始まります。

素人の挑戦者を迎え撃つ、たけし軍団の増兵が急務となり、ようやく開かずの門が開かれ、憧れの「あのひと」への弟子入りが叶います。

あのとき、本名の「小野正芳」の生が死に、芸人の「水道橋博士」が生まれ、この生と死の交叉によって、人生が変わったのだと思います。

その意味でボクは、弟子志願のその後の人生はすべてが「余生」とすら思っています。

芸人になってからは下宿先の全財産を清算して、裸一貫で浅草のストリップ小屋『フランス座』に住み込みの修行をします。

当然、この行動は、親には内緒であったので、親と子は、互いに「勘当と家出」という認識に相成ります。

小屋の住み込み暮らしは、たけしさんの修行時代と同じく日給1000円のみで、夜に小屋の社長が経営するスナック勤務を含めて、16時間労働を強いられました。

あの頃、時給60円の極貧を経験しました。

営業後の小屋掃除の際に、客席の床に撒き散らされた観客の精液の処理をしている時、「自分は人生のどん底に居るのだ」という自覚をしました。

これは「生と死を見つめて」ならぬ「精と子を見つめて」だ──と感じ入りました。

芸人になってからは、古き因習の残る昭和の芸能界のなかでも、特別に厳しい徒弟制度に揉まれました。

何度も理不尽な鉄拳制裁にも遭遇しましたが、それでも、もし、この道でこぼれ落ちたら「死のう!」と本気で思い詰めていました。

さらには、たけし軍団である限りは「武闘派の芸人であるべし」という魔法にかかり、人生で初めてケンカデビューしました。

飢えた野良犬のような目つきをして、周囲を睨みつけ、酒席でも暴れまわる日々が続きました。

最終的には、損害賠償に600万円を支払う暴力事件を起こすまで、その魔法は溶けませんでした。

たけし軍団は、80年代後半から90年代にかけて花開いた、パワハラとセクハラを中心とした芸能でした。

「軍団」の名の通り、その振る舞いは、荒々しいマチズモに貫かれています。

弟子入り後、何年か過ぎた時には、芸人社会のルールに馴れ、そこそこに売れていく一方で、プライイベートでは毎日を破天荒で野放図に暮らしました。

「風俗ジャンキー」を自称しながら、日夜、遊び歩いていました。

そして、いつしか「明日死んでも良い!」という刹那的に享楽を求めて、「芸人らしく生きる!」脅迫観念に囚われていきました。

当時の芸人の世界は、非常識を尊ぶ特殊な生き方、芸人は「行き急ぐ」のが正しいという死生観に満ちています。

それは、たけしイズムが問うた「人生に期待するな!」であり、「野垂れ死」を前提にした生き方だからだと思います。

2012年にボクが書いた本に『藝人春秋』と題され、今はシリーズ化している著作があります。

この本の第1巻目は、文字通り芸人の「死生観」をテーマに書いたものです。

この本の書き出しを引用します。

この世のものとは思えぬあの世──。

かつての『ビートたけしのオールナイトニッポン』のワンコーナーのタイトルだ。

田舎の少年だった頃はテレビの世界は現実と地続きには見えなかった。

十五歳の頃に漫才ブームの笑いと共に降臨したビートたけしは深夜ラジオからボクの心に忍び込んだ。

速射砲のような言葉の洪水と過激な物言いの語り部は同じこの世の住人とは思えなかった。

十九歳の時に上京してバイト先で偶然にも現れたビートたけしはホログラムのように揺蕩い身を焦がすほどの憧憬の果て夢の端に浮かび上がった幻影にも思えた。

ボクはこの世では生きているか死んでいるかわからないのっぺらぼうの日々に見切りをつけた。

二十三歳で出家同然にたけしに弟子入りしボクもあの世の登場人物のひとりに相成った。

名も無く週ごす平凡で安全な日々とは違いテレビに出ることを生業とする芸人は日常から隔絶されている。

人目に晒されることで望まずとも物語を強要され息をひそめていてもその佇まいは覗かれる。

言うまでもなく市井の人々のあらゆる人生もあらゆる異なる物語を描く。

しかし芸人のそれは匂やかなほゝ笑みに包まれている。

今のボクは非日常への渇望から小説世界に耽溺した素人時代のほうこそ既に現実感が無くテレビの収録現場にいるだけでフィクションへの渇望から解放されている。

そう「文藝」以上に「藝人」の存在は過剰なる意味を湛え芸人という業のなかで芸人という病に罹っている。

それでも芸人という旅を続けている。

あるものは見果てぬ山の頂を目指して歩む。

あるものは物語の波が逆巻く海へ船を漕ぐ。

行き交う人や過ぎゆく人は数限りない。

彼らの残像はテレビに映るフラットな輪郭ではなく陰影を持って彫り刻まれる。

おもいでは過ぎ去るものではなく積み重なるものだ。

『藝人春秋』と名付けた本書はこの世から来た「ボク」があの世で目にした現実を「小説」のように騙る──お笑いという名の仮面の物語だ。

この書き出しの如く、芸人とは彼岸から此岸に渡った、黄泉の国の住人だと思っています。

しかし、この世界にも「死」の概念は追いかけてきます。

師匠・ビートたけしは、二度の芸人としての「死」を体験しています。

1986年のフライデー襲撃事件と1994年のバイク事故です。

師匠は、二度の長期に渡る謹慎&休養期間を経て、そのたびに生き返っているのです。

そして映画監督・北野武の作品は「死」と戯れることが基本のテーマです。

1993年の『ソナチネ』のなかに、このような台詞があります。

沖縄に逃れた主人公のヤクザ・村田(ビートたけし)と連れている若い女性との会話です。

「平気で人撃っちゃうのすごいよね。

平気で人殺しちゃうってことは

平気で死ねるってことだよね。

強いのね。私、強い人大好きなの」

「強かったら拳銃なんか持ってないよ」

「でも平気で打っちゃうじゃん」

「怖いから打っちゃうんだよ」

「でも死ぬの怖くないでしょ?」

最後に村田(たけし)が言います。

「あんまり死ぬの怖がるとな、

死にたくなっちゃうんだよ!」

この台詞には痺れました──。

そして、ボクが芸人になっても「死」は常に身近に感じながらも、歳を重ねていきました。

太宰の38歳を超えて、夏目漱石の享年39を通過した時に「吾輩は長生きである!」と日記で宣言しました。

芸能生活が順風満帆なときでも「死」や「破滅」への誘惑は消えません。

「お笑い第三世代」と呼ばれる人たちよりも、もっと「社会彫刻的な笑い」はないのか?

なんとか獄中生活が出来ないか?

獄中日記をベストセラーに出来ないか?

そんなことを考えながら、被害者のいない完全犯罪を夢見ていました。

そして、その思惑通りに1996年、変装免許証事件を起こすことになります。

免許証を落としたと偽証しては、新たな免許証を作り続けていました。

警察から自宅のガサ入れにあい、「道路交通法違反」の罪で書類送検され、前科一犯の前科者になります。

捜査中にも、取調べを受けながらも、内心、事件があらわになれば、この写真が話題になり、ワイドショーや新聞一面ジャックが出来ると思っていました。

しかし、書類送検の際にも、模倣犯が現れるおそれから、マスコミに警察の指導が入り、日本中が爆笑したであろう証明写真が報道されることがありませんでした。

そして、無期限謹慎期間を強いられます。

あのころ、マンションの11Fでひとり暮らしをしながら、明日が見えないまま、何度も「死のう!」と思う日々を送りました。

だからこそ、事件の4ヶ月後、『東京スポーツ』の一面を、この写真が飾ったことは芸人冥利に尽きることでした。

「何時か自分で死ぬかも」

と思い続けていた、そんなボクの劇的な人生観の変化は、2001年の結婚を経て、2003年の8月8日、第一子である長男の誕生の瞬間です。

あのとき、滂沱しながら、止まらない涙と共に、自分が取り憑かれていた「死の棘」が抜けていくのをはっきりと感じたのです。

そして、2006年の7月11日に生まれた第二子は女の子でした。

自分がふたり兄弟で育ったため、女の子を親として育てる体験は、新しい人生の意味を何度も感じさせてくれました。

男だけが思い浮かべて、かっこいいと信じている人生観はいかに狭義なことか──女の子の子育てを通して痛感しました。

大きく言えば、異性と共に暮らし、「親」となり家庭を持つこと、そのものが人生のなかの「後半の学校」=「学び直し」なのだと思います。

自著では晒していますが、ボクは芸人生活のなかで3度に渡る「うつ病」も経験しています。

それほど芸人生活は激しい競争社会です。

弱肉強食の世界で、さまざまなことを考えすぎて、何度も脳の容量を超えた過積載になったのです。

うつは「死」に直結する病であることは広く知られていますが、体験的には、こころの病というよりは脳の機能障害だと思います。

しかし、子供を得てからのボクには、うつに罹患しているときも、一切の「希死念慮」はありませんでした。

そういう風に思えるようになったのは、喩え、自分の体が潰えても、自分の「生」そのものである「バトン」を子に託せたという意識が常にあるからです。

「芸」そのものが「命」のように、人から人へと受け継いでいく「バトン」そのものなのです。

ボクは、芸と子供を通して、このような確信を持ちえたのだと思います。

45才のときに父を亡くしました。

父はボクが40歳のときに脳溢血で倒れたまま、長く要介護5の寝たきり状態でありました。

自力で立つことも出来ず、話をすることすらままならない病状でした。

思春期に父と会話を持たないまま「家出」をして「勘当」されていたので、時を経て、孫の顔を見せることが出来るほどに親子関係を持ち直し、やっと父子が打ち解けたと思った矢先のことでした。

父の死は、介護を田舎の兄に任せっきりであったので、親不孝な人生を送った罪悪感と喪失感が激しく襲い、テレビの本番中にも、突然涙が止まらなくなるほど、しばらくはこころを取り乱し、苦しみました。

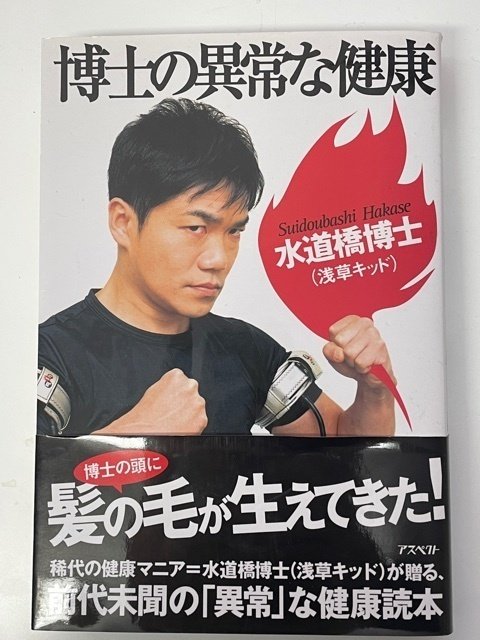

あのころ、父の死を契機に「人間は全て余命80年の末期がん患者だ」というテーマに『博士の異常な健康』というアンチエイジの実践と思想の本を書いています。

「人生はゴールのないマラソンである」というプロレスラー武藤敬司の言葉に触発され、筋肉を鍛えて、フルマラソンや、5才児を連れての富士山登頂の体験を本にしました。

父を忘れるためにも、ボク自身が、質実剛健な父になろうとしていたのだと思います。

そして昨年、58才で母を亡くし、これで両親を共に亡くしました。

父や母を順番に失うのは自然の摂理です。

人生を通して「死」が順番に巡りくることがわかりました。

人間に「不死」はなくても、自分には「命」のバトンを渡した子供がいます。

そして「芸」や「物語」を引き継ぐ、弟子や後輩、そして読者がいます。

そして、もうひとつの確信。

たけしさんと、もうひとりの師匠である高田文夫先生に授けられた、数々の修羅場のような漫才の舞台の経験を通して、職業的な「使命」を感じられるようになりました。

使う命と書いて「使命」です。

そのことを実感した時に、長く見失っていた「ミーニング・オブ・ライフ」を見つけたように思えました。

それでも、まだ試練は続きます──。

2012年には、橋下徹知事と大阪のテレビ局のプロパガンダ化に抗議するつもりで「小銭稼ぎのコメンテーター」事件を起こし、生放送中に自ら降板するという事態を起こしました。

「生」放送を「降りる」のですから、それは「自死」=「芸人の死」そのものです。

この事件の顛末はボクがライフワークとして書き綴る『藝人春秋』シリーズの文庫「2」「3」に描いています。

副題に「死ぬのは奴らだ」とありますが、「人生讃歌」しか著書に描かないと決めていたボクの文章活動のなかの唯一の例外です。

57歳のときには、百田尚樹著『殉愛』(幻冬舎)の「自称・ノンフィクション」の虚偽に対して抗議する目的で『HATASHIAI』というイベントに出場します。

出版業界で、ベストセラー作家に対して「忖度」と「ウソ」がまかり通るのに、誰も異議を唱えないことに、どうしても我慢がならなかったのです。

20歳以上も若く、30キロ近く重い、猛き編集者とリングの上で、真剣勝負の殴り合いをしました。

一撃で前歯が4本折れ、試合後は話すことができなくなり、うつ病が再発してしまいました。

このときはドクターストップで、初めての芸人生活で病気による長期休養、入院生活も体験しました。

病院の個室の天井の白い壁を、終日見つめていました。

しかし、そのときも「希死念慮」はなく「生きたい!」と思えていました。

そして師匠のように、自分も必ず芸人として「生き返る」と信じていました。

復帰に際しては、自分の著書で最も分厚い本を仕上げることを「ケジメ」にしました。

この本もまた「人生讃歌」の一冊です。

度重なる病気の体験で得たことを書いておきます。

人生の生きづらさを自己責任にすることは、人生で声を上げたくても上げられない人、追い込まれた状況や、弱い小さな他者に対する思いやりと優しさの無さである──。

そのことの「気づき」を与えられました。

そして、ボクは一生を抗って生きてきたけど、本当は人と争うこと無く、安らかに静かに生きるべきだ──。

その静かな生き方の効用も痛感したのです。

ボクのような若いころから精神的な基本性能が壊れていて、根源的な厭世観の持ち主が、人生という旅を通して、こうして静かに寿命をまっとうすることを望むようにもなるのです。

もし自らの「死」を望む人がいるならば、ボクの書き連ねた例も是非参考にしてください。

人生は、誰でも失敗し、挫折を繰り返しますが、そのつどに誰もが軌道修正や、生き直しが出来ることを想像して下さい。

ある日、あなたと共に、歩んでいる仲間や家族が、人生を通して「かけがえのないもの」であることに気が付きます。

今年、8月18日にボクは60歳の還暦を迎えます。

そのときは暦が還り、また新しい「生」を授かるのだと思っています。

新生児のボクには、昔のボクからこう言ってやりたいです──。

「あんまり死ぬの怖がるとな、

死にたくなくなっちゃうんだよ!」

-------------------

2022年の5月11日──。

ボクの芸人人生で「兄」のような存在の先輩であった、

ダチョウ倶楽部の竜さんの急死の現実を目の当たりにしました。

ボクはボクの内側の「死」に静かに向かい合うのではなく、

ボクの外側の世界に「ミーニング・オブ・ライフ」を表現して、

新たな「人生讃歌」を社会彫刻的に描こうと決意しました。

竜さん──。

芸人が「自分」のためでなく「他人」のためにも「生きる」ことが出来ることを、ボクの残りの「余生」で証明します。

もう一度、激しく生きます。

サポートありがとうございます。 執筆活動の糧にして頑張ります!