湯川博士の、将棋ライターとしての幅広さをちょっと証明!

将棋ライター湯川博士師匠は、1989年刊の『地獄は将棋指しに聞け』のあとがきで、

さて振り返ってみると、私は人間に興味を持ち人間を観察するのが好きなようだ。

と、語る。そして将棋そのものでなく、「将棋を核にしながらも、人間を描く方に進んでいく」と続ける。「どんな分野になるか分からないが、魅力ある人間を追っていきたい」と。

これまで湯川博士師匠の将棋ルポを何作か紹介したが、湯川師匠の言う魅力的な人間が、スター棋士でないことは分かるだろう。『泪橋のバラード』も、『将棋に憑かれた男』もそうだった。

むしろ、日陰のまま一生を終える人間こそが、彼にとっての魅力ある題材なのだ。

反骨の作家、湯川博士は、そんな人たちにポッと灯をともす。

鉄道で言えば、特急やSL、ブルートレインには目もくれず、ローカル線に目を向けるようなもの。そのローカル線も、風光明媚な観光地の路線ではなく、(一般人からすると)いつの間にかなくなっていた青梅線のEF15とか、電化前の八高線南線とか、零落のさまをドラマチックにもっていきにくい、極めて庶民臭の強いもの。それを好んで書いてきた。

しかしここで言っておくが、湯川師匠はスター棋士や表舞台を書けないわけではない。書かないだけだ。

弟子としては師匠の実力が高い方が、弟子のなり甲斐があるというもの。だから一応、師匠がそういうものも書けるところを、今回見せておこうと思う。

その『地獄は将棋指しに聞け』は、当時ベストセラーを生み出していたセンチュリープレス出版の単行本。スター棋士を含めたプロ棋士を多く採りあげている。「えへん」と虎の威を借りて弟子が胸を張りたくなってしまう。なにも湯川師匠は内野安打しか打てないわけではないのだ。

この記事のなかの1章を紹介しようと思う。描いている棋士は当時の棋界のスター中のスター、大山康晴で、しかも内容は、対中原誠との名人戦のこと。「名人は『間』の達人」という1章だ。

庶民性、まったくなし。

「名人は『間』の達人」

控え室にその手が伝えられた時、記者やカメラマン、検討していたプロ棋士たちは一様に、「これはもう大山名人駄目だね」

と、うなずきあい、腰を浮かしかけた。

ところが続いて飛び込んできた名人(大山)の次の手を聞き、一部のプロ棋士は色めき立った。

名人の手は、玉が下段に落ちる手で、先ほどの検討では簡単に駄目と即断され、深く追求しなかったのである。しかし若き挑戦者(中原)はここでハタと手が止まり、長考をしている。

今の大山の手に意表を突かれたようである。

挑戦者の中原は座り直して、寄せの手を読みはじめた。読むにつれて次第に表情が険しくなっている。

この章は、とある名局の最終盤の、控室の状況から書きだされている。

この書きだしを読んだとき、ぼくはすぐにこれが、どの1局か分かった。昭和47年の名人戦、第2局……。

ここで話は飛ぶが、将棋雑誌には必ずと言っていいほど小冊子が付録で付いてくる。今はどうなのだろう。少なくとも、以前はそうだった。その小冊子は将棋のワンポイント解説書で、次の一手や詰め将棋など、1ページごとの問題になっているものが多い。問題があり、次のページをめくると答が書いてあるのだ。

なかでも多いのが、絶妙手を集めた「次の一手」集だ。一人の棋士の、これまでに指した中から、これは凄いと唸る好手を問題にしている。問題としても、その棋士の魅力を語る冊子としても、いい。一石二鳥のものだ。

こんな感じ。棋士の選集は、人気棋士か、過去の名棋士のもの。当然、大棋士、大山康晴の次の一手集もあり、近代将棋に付いていた付録に、印象に残る次の一手があった。

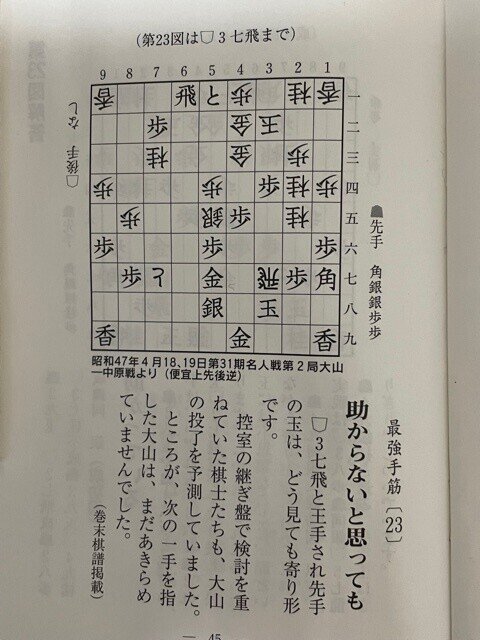

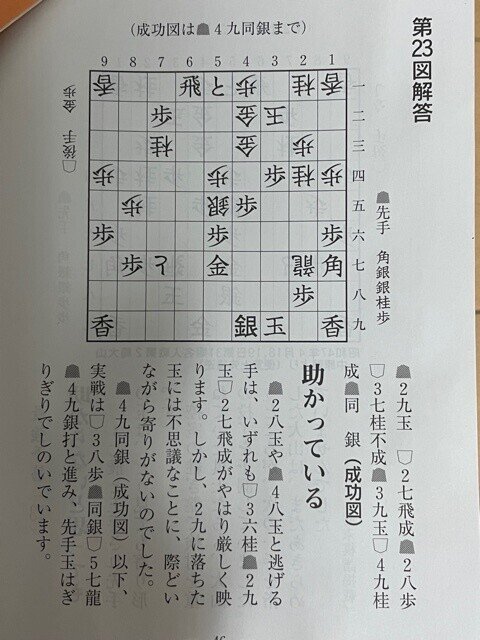

この付録の47ページに、昭和47年の名人戦第2局の、終盤の絶妙手が載っていた。

この「次の一手」が印象に残っていた。師匠の文章内の「玉が下段に落ちる」という部分で、この妙手じゃないかと気づいたのだ。

控え室の誰かがつぶやいた。

「まるで真剣白刃取りやなぁ」

対局場が宝塚なので控え室には関西の棋士がたくさん詰めかけているが、その声にうなずく者も多かった。

大山の指した手は、たとえて言えば上段に構えている刃の下にずいと1歩首を差し出す手で、直感的に誰しもが避けたくなる手だ。

大山はこの危険極まりない手を、二十数手前から読んでいた。逆に言えばこの手が見えていたからこそ、あえて危険な道に相手を誘い込んだとも言える。

この問題の回答が……、

師匠の文章ではより詳しく、その時の現場の雰囲気と合わせて描かれている。「次の一手」選の短文だけでもこの一手のすさまじさを感じるのに、さらに指した当時の詳細な状況まで把握できる。

湯川師匠の文章は、全体的には乾いた淡々としたものだが、劇的なものも巧みに書く。その劇的な様子を至極おとなしい書き方で綴るので、劇的の度合いが増すのだ。威勢よく大声で脅されるより、低い声でそっと耳元で脅される方が怖く感じる。そんな、一歩引いた不気味さを師匠はうまく利用する。

そして文章はさりげなく方向転換する。対局場の場面から離れ、大山の棋士評に移る。

かつて升田幸三が大山将棋を評してこう言った。

「大山が長く天下を取ったのは危機すれすれのところを勘でわずかに助かっていたからだ。若い人はその間一髪がまだ怖い。敵には手を触れさせないで勝とうとする。勝負は紙一重以上のもっと微差で決まるのだから、間一髪の訓練が効いてくる。これだけのことなんだが、そこを会得できないであたら天分を持ちながら天下を取れない人がたくさんいる。

剣術でいえば大山の場合、白刃がぱっと来てもまばたきひとつせずに相手を見据え、逆に相手の太刀が流れたところをスパッと斬る。二上とか加藤は大山よりも2寸ほど離れて戦っている。この落ち着きを学ぶべきで、二上、加藤クラスはこれ以上技術を学ぶ必要はない」

〝肉を切らせて骨を断つ〟と言うが、実際の生きるか死ぬかの場面では、捨て身でないとこの覚悟にまでは至らない。大山は斬らせると見せて実は皮1枚しか斬らせず、相手にピタリと接近するコツを長年の戦いの中で会得した。

その相手は木村十四世名人であり、さらに会得したものを磨いたのは升田との死闘だった。

中原は15分考えて、王手の連続技で迫る。

大山は読みきっていることを誇示するかのように、ノータイムの連続で応える。中原が白刃を振り回すのを、まるで太刀筋がすべて読めているようにひょいひょいとかわしてゆくのである。

そして10合目を大山がかわした時、中原の太刀は止まった。肩で荒い息をし、その目は次に起こるであろう大山の必殺の斬撃を覚悟していた。

詰めるだけ詰めた至近の間から、大山は正確に太刀を振り下ろした。

控え室にギッシリと詰めていた棋士たちは、大山将棋の奥義を垣間見たせいだろう、先ほど聞こえていた冗談も消え、感嘆の面持ちで盤面を見つめていた。

この名人戦七番勝負は1勝1敗のペースで最終戦まで戦い、若い挑戦者中原誠が勝った。

約20年にわたる大山時代に終止符は打たれたが、この日を予想していたのだろう、49歳の大山はさっぱりした顔をしていた。

「持っているものは、いつかは取られますよ」

が、敗戦インタビューの第一声だった。

そして後日、中原新名人の就位式では、

「中原さん、もっともっと強くなりなさい」

の言葉を贈った。

大山にすれば自分がこれと思った名人後継者の中原に負かされるのは、時間の問題だろうと思っていた。そして歴史的な名人交代劇の大舞台で、将棋の奥義ともいうべき技を見せることができ、満足したのではないか。

皮1枚のところまで踏み込む――この怖さを身をもって体験した中原は、その後通算11期名人位を保持した。

再び升田の言。

「名人とは何事によらず、『間』というものに熟達した人のことだ」

そしてその間(ま)は、名人から名人へと受け継がれてゆくのである。

これが、この本の大山康晴の章。全文だ。

王者が、次代の王者にその地位を受け渡すさまが、劇的に書かれている。棋界の最も注目を浴びる、こんな表舞台も書けるのだ。いや、書けるどころか、得意と言っていいレベルだ。

湯川師匠は、実際にはこの場にいない。昭和47年では、まだ師匠はライターになっていなかった。しかし棋士との付き合いが多く、この時の模様を詳細に聞き取ったのだろう。

この路線を続けていれば、棋界でもっと一線級の活躍をして、本も売れていただろう。

しかし、師匠は蹴った。

野球で言えば、プロ球界を書かないで草野球を書いているようなものだ。万人に訴える内容と、乖離してしまっている。

でもぼくにとっては、それが魅力だ。もっと多くの師匠の庶民的文章を、掘り起こしたいと思う。

書き物が好きな人間なので、リアクションはどれも捻ったお礼文ですが、本心は素直にうれしいです。具体的に頂き物がある「サポート」だけは真面目に書こうと思いましたが、すみません、やはり捻ってあります。でも本心は、心から感謝しています。