【学ぼう‼刑法】入門編/総論01/刑法とはどんな法律か?/故意犯・過失犯・結果的加重犯/罪刑法定主義と派生原則

第1 はじめに

何となく始めた「学ぼう‼刑法」ですが、あまりにマニアックで天邪鬼的なことばかりやっていてもナンなので、少し初心者向けの記事を書くことにしました。

ベースになっているのは、私が大学の法学部で講義を持っていたときのパワポです。内容を改変しつつ、刑法総論・刑法各論について、大学法学部での講義レベルの記事を書いてゆこうかな、と思っています。

ちゃんと最後までやり切ることができるか、不安もありますが、尻切れトンボにならないよう頑張ります!

初回である今回は

刑法とはどんな法律か?

故意犯・過失犯・結果的加重犯

罪刑法定主義とその派生原則

についてお話したいと思います。

第2 刑法とはどんな法律か?

1 形式的意味の刑法と実質的意味の刑法

刑法とは、犯罪と刑罰に関する法です。

日本には「刑法」という名前の法典(刑法典)がありますが、上記の「刑法」の概念はこれよりも広い意味です。これを実質的意味の刑法と言います。

実質的意味の刑法は「刑罰法規」とか「罰則」などと呼ばれることもあります。これに対して「刑法」という名前の法典のことを形式的意味の刑法と呼ばれています。

例えば、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律は、全部で5箇条しかない小さな法律ですが、犯罪と刑罰について規定しているので実質的意味の刑法です。また「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、自動車事故によって人が死傷した場合の犯罪と刑罰について規定しているので、これも実質的意味の刑法と言えます。同様の法律はこの他にもたくさんあり、このような刑法は「特別刑法」と呼ばれることがあります。

また、売春防止法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、そして会社法の中にも「罰則」についての規定があり、この部分は、やはり実質的意味の刑法です。

さらに、法律(国会の制定した法規範)以外に、各都道府県の条例などにも「罰則」が規定されていることがあり、これもまた実質的意味の刑法です。例えば、電車内などで痴漢をした場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる迷惑防止条例)違反として処罰されることがありますが、これも犯罪と刑罰を定めた法なので、刑法です。

このような実質的意味の刑法を語る意味はどこにあるのでしょうか?

刑法典(形式的意味の刑法)は「第1編 総則」と「第2編 罪」の2つの編からできていますが、この「第1編 総則」の部分は、多くの犯罪や刑罰に共通することが規定されています。

そこで、この「総則」の規定は、刑法典に規定された犯罪や刑罰だけでなく、その他の法律、条例などに規定された犯罪や刑罰についても、適用されます。つまり、この刑法典の「総則」の規定は実質的意味の刑法に適用されます。ここに実質的意味の刑法を語る意味があります。

もっとも、そうは言っても、刑法典に規定されている犯罪だけでも、大学の講義のコマ数では網羅しきれないほどの量です。そのため、大学の講義での中心は、やはり刑法典になります。ただ、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」や「覚醒剤取締法」「麻薬及び向精神薬取締法」などにはときどき言及されることがあります。

2 刑法典の構造

そこで、まずは刑法典がどのような法律なのかについてざっと概観してみましょう。

「刑法」は、第1条から第264条までの条文からできている法律です。

しかし、これは刑法の条文が全部で264箇条あるという意味ではありません。中には削除された条文(73条~76条)もあり、他方で、163条の2~5など、後から追加され、枝番が振られている条文もあるからです。

差し引き何箇条あるかについては、数えていないので解りません。あしからず。

「刑法」は、前述したように「第1編 総則」と「第2編 罪」という2つの編からできています。

「総則」には第1章から第13章まであり、「罪」には第2章から第40章があります。「罪」の第1章は、かつて天皇・皇族に対する罪が規定されていた場所で、第二次世界大戦で日本が敗戦した後、削除されています。

先ほど少し述べたように「総則」には、犯罪と刑罰に関する共通の事柄が規定されています。刑法学(刑法解釈学)では、ここを主な対象とするのが「刑法総論」です。

これに対し「罪」の編では、各章に分けて、犯罪と刑罰とが一箇条ずつ規定されており、この罪に規定された各犯罪を主な研究対象とするのが「刑法各論」です。

3 罪の並び順

刑法典の「第2編 罪」では、第2章から第40章までに分けていろいろな犯罪とこれに対する刑罰(法定刑)が規定されていますが、これらの罪はどのような法則に従って並べられていると思いますか?

刑法が、人々の一定の行為を刑罰をもって禁止するのは、そうすることによって一定の法益を守ろうとしているからです。法益というのは、法によって保護された利益あるいは法によって保護されるに値する利益のことを言います。つまり、端的に言えば、刑法の目的は、法益を保護することにあると言えます。

法益は、その利益がだれに帰属するかによって、国家的法益、社会的法益、個人的法益に区別されます。

そこで、刑法「第2編 罪」に規定されている犯罪も、概ね、だれのどんな法益を侵害する罪であるかによってグループ分けされ、規定されていると言えます。「概ね」と言ったのは、そうでない場合もあるからです。

上の図で、紫色の部分が「国家的法益に対する罪」です。水色の部分が「社会的法益に対する罪」です。オレンジ色の部分が「個人的法益に対する罪」です。

これを見ると、並び順は、概ね

国家的法益 → 社会的法益 → 個人的法益

の順であることが解るでしょう。

もっとも、そのルールに外れる部分もかなりあります。第12章の「住居を侵す罪」や第13章「秘密を侵す罪」は、社会的法益に対する罪の中に置かれていますが、現在では個人的法益に対する罪だと考えられています。また、第20章「偽証の罪」、第21章「虚偽告訴の罪」、第25章「汚職の罪」も、社会的法益に対する罪の中にありますが、これは国家的法益に対する罪と考えられます。さらに、第22章は、公然わいせつ罪や強制わいせつ罪、強制性交等罪などが規定されているのですが、この章には、社会的法益に対する罪と個人的法益に対する罪とが混在しており「わいせつ」というテーマでグループ化されています。

ですから、保護法益を基準とした罪の並び順というのは、必ずしも厳格な法則というワケでもないのですが、一応は、国家的法益→社会的法益→個人的法益の順に並んでいると言えます。

このように国家、社会、個人という順になっているのは、刑法が明治40年に制定され、明治41年に施行された古い法律であり、当時は、個人よりも社会、社会よりも国家が上という考え方が強かったからでしょう。

一方、現在の「刑法各論」の教科書では、このような刑法の条文の並び順とは異なって、個人的法益、社会的法益、国家的法益の順に解説されているものがほとんどです。

4 刑法総論と刑法各論

刑法を学ぶ際に、刑法総論と刑法各論のどちらを先に学ぶのが合理的かという悩ましい問題があります。

刑法総論では、各犯罪に共通する抽象度の高い問題を扱いますが、これを理解するには、実際にどのような犯罪があるかという知識がないと、なかなかイメージが湧かないものです。

そこで、刑法各論を先に勉強して、実際にどのような犯罪があるのかを知ってから、それらに共通の問題を扱うほうがよいという意見もあります。

しかし、共通事項についての知識がないと、刑法各論で各犯罪を学んだときの理解は浅いものとなってしまいます。共通の問題について知っているからこそ湧いてくる疑問というものもあるからです。

そこで、そうした点を考えると、やはり刑法総論から勉強するのがよいのかという気持ちにもなります。

これは刑法学に限らず、法律学全般に存在する「法律学の円環的構造」と呼ばれる問題で、法律学は「円環」のように始めも終わりもないような構造で、結局、どこから勉強を始めてもシックリ来ず、結局は、円環をグルグル回るように、総論と各論を行ったり来たりしながら理解を深めてゆくしかない、と言われたりします。

私は、あえて言うならば、刑法総論から勉強を始めるほうがよいと考えていますが、抽象論を論ずるにしても、何も具体的な材料がないと全然イメージが湧かないので、必要に応じて、各罪の条文に目を通す必要があると考えます。

特に、刑法総論の議論では、殺人罪や、傷害罪、傷害致死罪などが議論の題材とされることが多いので、次の「第3」では、これらの内容について簡単に解説したうえ、故意犯・過失犯・結果的加重犯と呼ばれる犯罪の分類について説明したいと思います。

なお、刑法に限らず、法律を学ぶ場合には、必ず条文を参照する必要があります。そのため、かつては「六法」と呼ばれる出版社から刊行されている市販の法令集を手元に置いておくことが必須でしたが、現在は、法令をインターネットで見ることができるので、六法を毎年買い換える必要もなくなりました。

学習用には、判例が付いたものなどは便利ですが、ちょっと条文を確認するだけなら、インターネットで充分でしょう。次のリンクから刑法の条文を見ることができます。

なお、民法の条文などとは異なり、刑法の「第2編 罪」の条文は、何の事前知識がなくても読めば何となく意味がわかるものなので、時間のあるときにでもパラパラと眺めて、どんな行為が犯罪とされており、それに対してどの程度の刑罰が科せられるとされているのかを確認しておくことは、刑法総論の勉強をする際にも役に立つと思います(民法の場合は、何の事前知識もなく条文を読んでもチンプンカンプンで、苦行以外の何モノでもないので、オススメしません)。

第3 故意犯と過失犯

1 殺人罪と故意

多くの人が「犯罪」という言葉を聞いて、真っ先に思い浮かべるのは、きっと殺人罪でしょう。

このように殺人罪は、多くの人がイメージとして抱きやすい犯罪であることに加え、とても単純なカタチをしている犯罪であるため、刑法総論での議論の題材としてとてもよく使われます。

また、殺人罪と隣り合わせにある「過失致死罪」「傷害罪」「傷害致死罪」などもよく登場する犯罪です。

ここでは、これらの罪がどのような形をしているのかを見ながら、故意犯・過失犯・結果的加重犯の概念を学ぶことにしましょう。

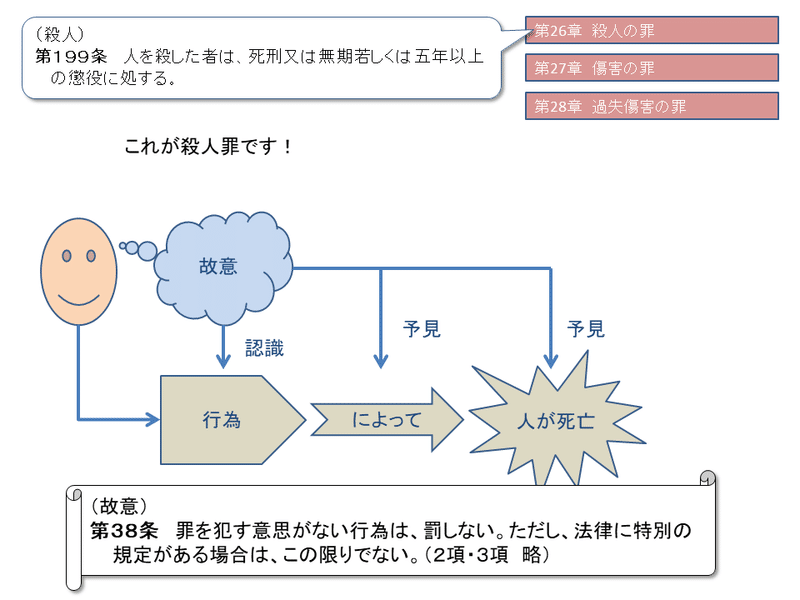

殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、過失致死罪などが規定されているのは、第26章から第28章です。

「第26章 殺人の罪」には、199条から203条までの条文が規定されています。殺人罪は199条で、200条は削除されています。

この200条は、かつては尊属殺人罪が規定されていた条文です。

刑法199条は「殺人」という見出しの下、殺人罪について規定しています。その条文は「人を殺した者」という前半部分と「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」という後半部分から出来ています。

前半が「犯罪」を規定している部分で「犯罪構成要件」とか単に「構成要件」と呼ばれています。

後半が「刑罰」を規定している部分で「法定刑」と呼ばれています。

刑法の「罪」の条文は、基本的にはこのように「構成要件」と「法定刑」とが組み合わされる形で規定されています。

では、この「人を殺した」という殺人罪の構成要件は、どのようなカタチをしているでしょうか?

もちろん、そこには人を殺す行為があり、その結果、人が死んだことが必要でしょう。そうすると、次のようなカタチでしょうか?

つまり「ある人の行為によって人が死亡」したら、それは殺人罪の構成要件のカタチに該当するのかという問題です。

しかしこれは違います。このような「ある人の行為によって人が死亡した」という客観的な事実だけでは、殺人罪の構成要件には足りません。

では、何が足りないのか?

それは「故意」が足りないのです。

刑法199条の条文には「人を殺した」と書かれているだけで、「故意に人を殺した」とは書かれていません。しかしそれでも、刑法199条の構成要件には「故意」が必要とされます。

それはなぜかと言うと、刑法38条1項が故意責任の原則について規定しているからです。

(故意)

第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

(2項・3項省略)

刑法38条1項本文は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定しています。この「罪を犯す意思」が故意です。犯罪には、この「故意」のあることが、原則的に必要とされます。これが故意責任の原則です。

ただし書きに「法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と書かれていますので、「法律に特別の規定がある場合」は例外となりますが、そうでなければ、犯罪には故意が必要とされます。

「故意」の意味については、いずれまた詳しく学ぶことになりますが、結論的に言えば、「犯罪を実現する意思」であり、「犯罪事実の認識・予見」です。

ここに「犯罪事実」とは何かについては、ここではとりあえず犯罪の客観的要件に該当する事実と考えておいてください。

また「認識・予見」については、「認識」とは(過去から)現在までの事実について知っていること、「予見」は将来の事実について知っていることを意味します。

そこで、殺人罪の構成要件は「ある人の行為によって、人が死亡した」ということ、この「故意」を主観的要件として加えたもの、ということになります。

2 殺人罪と過失致死罪との違い

では、その人が「故意」をもって自己の行為によって人を死亡させたのではなく、不注意な行為によって人を死亡させてしまった場合は、どんな罪になるのでしょうか?

これが過失致死罪(刑法210条)です。

刑法210条は「過失により人を死亡させた者」と規定しています。この「過失」は、行為者に不注意があったことを意味しています。

その内容は、自己の行為によって人が死亡すると認識・予見できたのに認識・予見しなかった場合です。

この条文の「過失により」という部分が、刑法38条1項ただし書きの「特別の規定」に当たるので、この場合は、故意が不要とされています。

この過失致死罪と殺人罪との違いは、行為者の主観面が「過失」であるか「故意」であるかの違いで、客観面(自己の行為によって人が死亡したこと)は同じです。

このように、主観的な要件として「故意」が必要とされる犯罪を「故意犯」と言います。主観的な要件として「過失」があれば足りるとされる犯罪を「過失犯」と言います。

3 構成要件と構成要件要素

さて、この過失致死罪の「行為」「よって」「人が死亡」というそれぞれの客観面の要素、また「過失」という主観面の要素を、若干簡素な図にしてみましょう。

過失致死罪については、次のように描くことが可能です。

刑法のそれぞれの条文(「刑法各本条」という表現がよく使われます)に規定されている行為のことを刑法学では「実行行為」と呼んでいます。

また、その実行行為からもたらされた事態の変化として要求されている要素のことを「結果」とか「構成要件的結果」と呼んでいます。過失致死罪の場合であれば「人が死亡」です。

そして、その実行行為からその結果が生じたという「実行行為」と「結果」との間に要求されている関係を「因果関係」と呼んでいます。

そして、過失致死罪の構成要件の客観的側面は、この「実行行為」「結果」「因果関係」の3つの要素から出来ていると言えます。他方、主観的側面の要素は「過失」です。

殺人罪の構成要件は、客観的側面は過失致死罪と同じですが、主観的側面の要素が「故意」に変わっているものです。ですから、同様に描いてみると、次のようになります。

この図で、故意や過失が「実行行為」の真上に描かれているのは、これらが実行行為の時点で存在することが必要とされるものだからです。

なお、構成要件の客観的側面の要素を「客観的構成要件要素」といい、主観的側面の要素を「主観的構成要件要素」と呼びます。

殺人罪と過失致死罪とは、客観的構成要件要素を同じくする、故意犯と過失犯ということになります。

4 故意犯と過失犯の法定刑

ここまで殺人罪と過失致死罪との構成要件の違いについて見てきましたが、こんどは、両罪の法定刑の違いに注目してみましょう。

殺人罪の法定刑は、先ほど見たように「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。

この内容ですが、死刑については特に説明の必要もないでしょう。生命を奪う生命刑です。

無期懲役は、期間を定めない懲役刑です。懲役刑というのは、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるという刑罰です。通常は、刑務所に収容されて工場での労働に従事することになります(刑法12条2項)。

ここに「5年以上の懲役」とあるのは、5年から20年までの懲役という意味です。有期懲役の最長が原則として20年であることは、刑法12条1項が規定しています。

つまり、殺人を犯した場合は、基本的には、死刑、無期懲役、5年以上20以下の有期懲役の中から刑が選択され、言い渡される、ということです。

では、過失致死罪の場合はどうでしょうか?

刑法210条によれば、その法定刑は「50万円以下の罰金」です。懲役刑もありません。しかも、50万円以下です。下限は、基本的には1万円です(刑法15条)。

初めてこの現実を知ったときは、多くの方が驚くことと思います。

なぜそうなっているのかについては、追々学んでいくこととなりますが、この段階では、まず、刑法が故意犯と過失犯の扱いについていかに大きな差を設けているかということを知ることが大切です。

同じく、自己の行為によって人を死亡させたという客観的構成要件要素をもつ殺人罪と過失致死罪ですが、故意犯である殺人罪の場合は、最も重い場合は死刑もあるのに対し、過失犯である過失致死罪では、懲役刑すらなく、最も重くても50万円の罰金なのです。

もっとも、この点に関しては、妙な誤解しないよう3つのことには注意しておく必要があります。

第1は、ここにいう罰金と損害賠償は別だということです。

ここにいう「罰金」というのは、あくまで刑罰として、罰金刑を言い渡された被告人が国に対して納付するものであって、被害者遺族に対して支払うべき「損害賠償金」とは別です。故意または過失によって他人の権利などを侵害し、損害を被らせた場合は、民法上不法行為(民法709条)となり、加害者は被害者に対して損害を賠償する義務を負います。そして、過失であっても不法行為は成立し、生命を侵害した場合には、その金額は数千万円になるのが普通です。したがって、罰金が50万円であったとしても、それは刑事責任であり、被害者遺族に対する民事上の責任はそれでは終わらないということは知っておく必要があります。

民法

(不法行為による損害賠償)

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第2は、過失によって人を死亡させるという犯罪は、過失致死罪だけではなく、それ以外にもいくつかのヴァリエーションがあり、それは、過失致死罪ほどは軽くないということです。

例えば、刑法上でも、業務上過失致死罪や重過失致死罪が規定されています。また、自動車運転中の過失によって人を死傷させた場合については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪として処罰されることになります。

刑法

(業務上過失致死傷等)

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(過失運転致死傷)

第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

業務上過失致死罪や重過失致死罪にあたる場合は、最も重い場合5年の懲役や禁錮とすることができ、過失運転致死傷罪の場合は、最も重い場合、7年の懲役・禁錮とすることができます。

なお、懲役と禁錮の違いは、禁錮の場合は、刑事施設に拘置するだけで、所定の作業を行う必要がない点です(刑法13条2項)。

第3は、故意犯と過失犯との中間形態として、結果的加重犯というタイプの犯罪があり、故意犯と過失犯との中間くらいの重さの刑になっているという点です。この結果的加重犯については、次に説明します。

第4 結果的加重犯

1 人の死亡を結果とする故意犯・過失犯

まず、下の図をご覧ください。

「人の死亡」という構成要件的結果をもつ故意犯と過失犯の犯罪として、殺人罪と過失致死罪があります。

2 人の怪我を結果とする故意犯・過失犯

では、「人の怪我」つまり身体の傷害という構成要件的結果をもつ故意犯と過失犯は何でしょうか?

これは、故意犯は傷害罪(204条)、過失犯は過失傷害罪(209条)です。

3 人に暴行する故意犯・過失犯

では、人に暴行を加えたが、怪我をするには至らなかった場合は、どうでしょう? それぞれ故意犯・過失犯な何でしょうか?

これは、故意犯については暴行罪(208条)がありますが、過失による暴行を処罰する規定はありません。

4 人の死亡を結果とする結果的加重犯

では、故意に人に怪我をさせようとしたが、その被害者が怪我をした結果、意外にも死亡してしまった場合、行為者は、どんな罪になるでしょうか?

これは傷害致死罪(205条)になります。傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯です。

結果的加重犯は、ある犯罪(基本犯)を実行したところ、予想外に重い結果が生じてしまった場合に成立する犯罪で、この場合を基本犯よりも重く、かつ、重い結果に対する故意犯よりは軽く処罰するものです。

なぜ法が結果的加重犯をこのような扱いにしているかというと、結果的加重犯は、基本犯の限度では故意があり、重い結果については故意がなく過失しかない、という意味で、故意犯と過失犯の結合形態(中間形態)だからです。

そこで、傷害致死罪の場合は、傷害罪の結果的加重犯であるため、傷害罪よりは重く、しかし、殺人罪(人の死の結果をもつ故意犯)よりは軽い法定刑(3年以上の有期懲役)とされています。

5 人の怪我を結果とする結果的加重犯

では、次に、人に怪我をさせるつもりがなく、暴行を加えたところ、意外にもその人が怪我をしてしまったという場合、どんな犯罪になるでしょうか?つまり、暴行から予想外に傷害の結果を生じさせてしまった結果的加重犯というのは、何罪かということです。

これは、傷害罪(204条)になると解されています。つまり、刑法204条が規定する傷害罪では、故意犯としての傷害罪と結果的加重犯としての傷害罪とが併せて規定されていると解されています。

なぜそのように解されているかというと、①この場合に過失傷害罪にしかならないとすると、傷害の結果が生じたほうがかえって暴行罪よりも軽くなってしまって不合理であるうえ、②暴行罪について規定した208条が「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に暴行罪になると規定していることからすると、その反対解釈として、暴行を加えた者が人を傷害するに至ったときは傷害罪として処罰する趣旨であると読むことができるからです。

6 2段の結果的加重犯

ところで、先ほど、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯であると説明しました。そして、傷害罪に「故意犯としての傷害罪」のほかに「暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪」があるということになると、傷害致死罪は2種類の結果的加重犯になるということなります。つまり、

故意犯としての傷害罪の結果的加重犯

暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪の結果的加重犯

です。

そして、2のタイプの結果的加重犯は、暴行罪から傷害罪、傷害罪から傷害致死罪と2段階に重くなることから、特に「2段の結果的加重犯」と呼ばれています。このことは、結果的加重犯の基本犯は、必ずしも故意犯である必要はなく、それ自体が結果的加重犯であってもよい、ということを意味しています。

このような二段の結果的加重犯の傷害致死罪に該当するのは、人に怪我をさせるつもりなく暴行を加えたが、その相手方が意外にも怪我をしてしまったうえ、死亡してしまったという場合です。

以上のことからすると、例えば、行為者の行為によって被害者が死亡したという事例における行為者の罪責を考える場合、仮に、故意が否定された場合でも、すぐに過失致死罪になるというわけではなく、行為者に傷害罪の故意や暴行罪の故意が認められる場合は、傷害致死罪が成立する余地があるので、その点に注意する必要があります。

第5 罪刑法定主義と派生原則

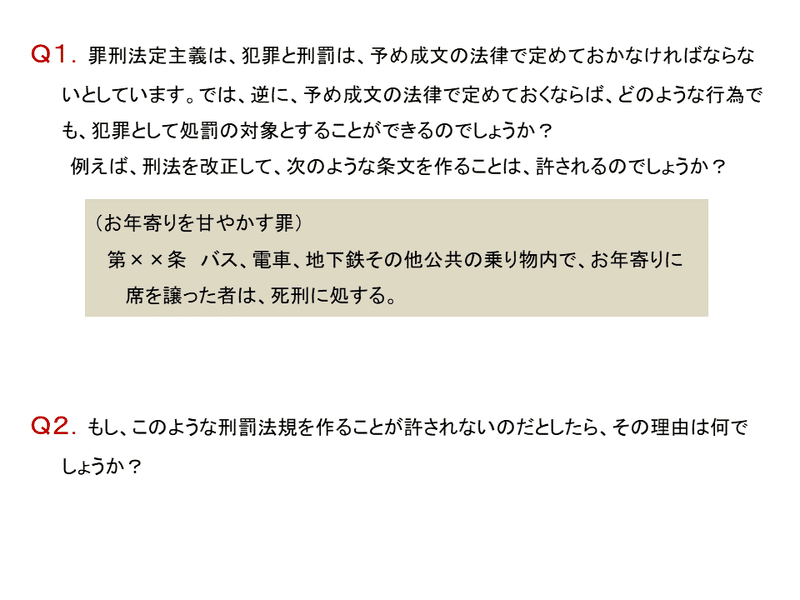

1 罪刑法定主義とは

今回は、刑法の「第2編 罪」では、たくさんの犯罪とこれに対する刑罰が規定されていることを最初に見ました。

たくさんの条文で、たくさんの犯罪と刑罰が定められています。けれども、それでも、法律には必ず「穴」があるものです。

Q:では、だれかがその「穴を抜ける」行為をしたとき、行為の後から、法律を作って、その人を処罰することができるでしょうか?

A:それは、してはいけないこととされています。

なぜなら、まず、憲法第39条は「何人も、実行の時に適法であつた行為……については、刑事上の責任を問はれない」と規定しており、後から法律を作って処罰することは、この憲法の条項に違反することになります。

日本国憲法

第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

また、近代刑法の大原則である「罪刑法定主義」からも、それは禁止されているといわれます。

では「罪刑法定主義」とは何でしょうか?

罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰は、予め成文の法律で定めておかなければならないとする建前を言います。近代刑法の父と呼ばれたドイツの刑法学者・フォイエルバッハによって「法律がなければ、犯罪はなく、刑罰はない」として定式化され、広まったと言われています。

罪刑法定主義は、大陸法系(フランス、ドイツ、イタリアなどのヨーロッパ大陸の法の伝統)の諸国において「近代刑法の大原則」として受け入れられています。

そして、この主義から4つの派生原則が導かれます。

2 類推解釈の禁止

まず第1に、罪刑法定主義は「犯罪」は法律で規定されていなければならない、という内容を含みます。ここから導かれるのが類推解釈の禁止です。

類推解釈とは、法の解釈方法の1つです。

ある事例Aについて直接これを処理する法がない場合に、これと類似する事例Bについて定めた法を用いて事例Aを処理することを「類推適用」といい、この場合に用いられる解釈方法が「類推解釈」です。

このような類推解釈・類推適用による処理は、結局のところ、事例Aに対する法が欠けているということを意味します。刑法で言えば、事例Aを犯罪とする法律が存在していない、ということです。そこで、刑罰法規に類推解釈を使うことは、法律によって規定されていない「犯罪」によって処罰することになるので、罪刑法定主義に反するとされます。

3 絶対的不定刑・不定期刑の禁止

第2に、罪刑法定主義は「刑罰」も法律で規定されていなければならいということをも要求しています。ここから導かれるのが「絶対的不定刑・不定期刑の禁止」です。

絶対的不定刑とは、ある犯罪に対して「刑罰を科す」ということだけは決まっていても、その刑罰の内容がまったく定まっていない場合です。

絶対的不定期刑とは、ある犯罪に対して、懲役・禁錮などの自由刑を科すことだけは定まっていても、その刑期がまったく定まっていない場合です。

このような「刑罰」の定め方では、法律によって刑罰が定められているとは言えないため、罪刑法定主義に反するとされます。

なお、その犯罪に対して科される自由刑について短期と長期をもって幅のある定め方をしている場合を「相対的不定期刑」と言いますが、これは罪刑法定主義に違反しないとされています。多くの国々の刑法において、法定刑はこのような形で定められています。

4 遡及処罰の禁止

第3に、罪刑法定主義は、犯罪と刑罰が「予め」法律で規定されていなければならないという内容を含みます。ここから導かれるのが「遡及処罰の禁止」です。行為後に制定した法律(罰則)によって、過去の行為を処罰することをいいます。すでにみた刑法39条が規定しているのは、これに当たります。「事後法の禁止」とも呼ばれます。

5 慣習刑法の排除

第4に、罪刑法定主義は、犯罪と刑罰が「成文の法律」で規定されていることを要求します。ここから導かれる派生原則が「慣習刑法の排除」です。

慣習は、民法などの法領域では、一定の場合に法としての効力を認められることがあります。

法の適用に関する通則法も次のように規定しています。

法の適用に関する通則法

(法律と同一の効力を有する慣習)

第3条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

このように慣習は一定の場合には法としての効力を認められる場合がありますが、刑罰法規については、罪刑法定主義により、慣習法による犯罪・刑罰は認められないとされています。

6 罪刑法定主義の目的

では、このような内容をもつ罪刑法定主義は、何を目的としているのでしょうか?

これは国家による恣意的な刑罰権の行使を抑制し、人々の自由を確保することです。

罪刑法定主義が一般的に受け入れられる以前の「罪刑専断主義」の時代には、犯罪も刑罰も予め成文の法律によって規定されていなければならないという保障がなかったので、その時々の為政者(権力者)の考えによって、突然、ある行為が犯罪として処罰されるということが起こりました。

しかしこれでは、人々の側からすれば、何が犯罪であり、何をしたら処罰されるのかが解らず、処罰をされないように生活するということができません。こんな社会では、安心して暮らすことができないでしょう。

これに対し、罪刑法定主義がある場合には、為政者もその時々の自分の気分で処罰するということもできませんし、予め成文の法律で規定されている「犯罪」について、予め定められている内容・限度での「刑罰」を科すことができるにすぎません。

他方、人々の側からしても、どのような行為が犯罪で、どれくらいの刑罰が科されるのかというのが予告されていることになりますから、そのような行為をしなければ決して処罰されることはない、という意味で、行動の自由が保障され、安心できます。

こうして、罪刑法定主義は、このように人々の自由を保障するという意味があるところから自由主義的な制度だと言われます。

また、同時に、犯罪と刑罰を定める「法律」が、国民の代表によって組織された議会によって制定されたものでなければならないという場合には、罪刑法定主義は、同時に民主主義的な制度であることにもなります。

第6 おわりに

罪刑法定主義について解ったところで、最後に、2つの問題を出して、今回の締め括りとします。答えは、次回に解説しますので、お楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?