【学ぼう‼刑法】入門編/総論05/既遂・未遂と不能犯

第1 はじめに

今回は「不能犯」と呼ばれる現象(事象)について学びましょう。

では早速、不能犯とは何か……と言いたいところですが、その前に、刑法の問題を考えるうえで重要なことを1つ確認しておきましょう。

刑法学において犯罪の成否を判断する場合、犯罪が「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」と定義されることから、構成要件該当性、違法性、有責性の3段階によって判断される、ということは、すでに学びました。

そこで、刑法のある問題(論点、争点)を考える場合には、まず、それが、この3段階のうちの「どこ」に位置する問題で、その中でも「なに」について議論されているのか、ということを意識することがとても大切です。

そして、今回の「不能犯」をめぐる議論は「構成要件該当性」の中の「実行行為」に関する問題です。

そして「不能犯」をめぐる主な議論は、不能犯と未遂犯の区別です。そこで、次に、既遂と未遂の概念について少し確認しておきましょう。

第2 既遂罪と未遂罪の構成要件要素

1 既遂と未遂

以下の図は、殺人罪(既遂)の構成要件要素を図式化したものです。

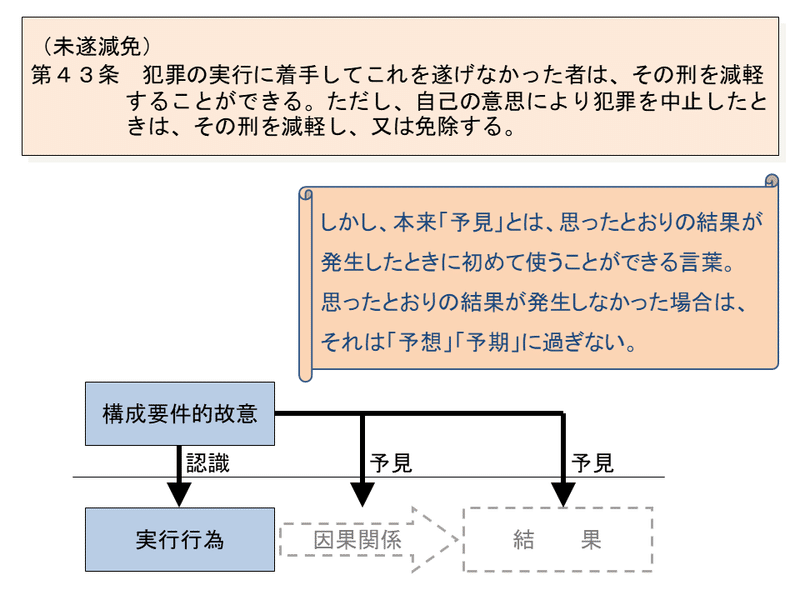

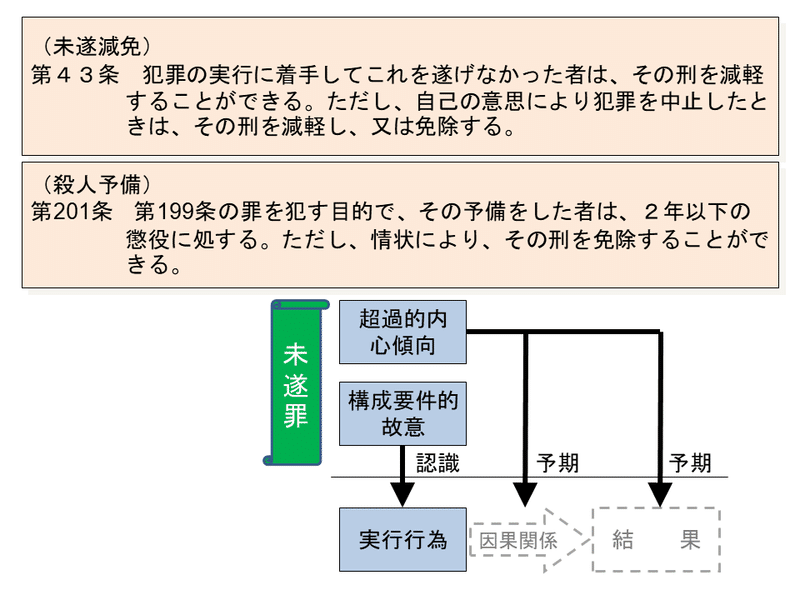

殺人罪では、203条によって未遂も処罰の対象とされています。そこで、殺人未遂罪の構成要件はどのようなものかと言うと、刑法43条本文が、未遂につき「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」と規定していることから、①結果は発生したものの、実行行為とは無関係な場合(因果関係なし)か、②そもそも結果が発生しなかったという場合が、未遂です。つまり、殺人罪の構成要件要素から結果や因果関係が除かれたものです。

未遂罪の主観的態様は、既遂罪のそれと実質的には同じです。ただ、結果や因果関係が発生していないため、それを外界事実の内心への反映を意味する「認識」「予見」という言葉で表現することは不正確なので、これを「構成要件的故意」と呼ぶことはできません。

そこで、正確に言えば、未遂罪の主観的態様は、構成要件的故意と「目的」のような超過的内心傾向を含んでいることになります。

2 未遂の種類

未遂には、刑法43条本文に規定されている「障碍未遂」と、ただし書きに規定されている「中止未遂」があります。中止未遂は「中止犯」とも呼ばれています。

両者の違いは「障碍未遂」の場合の効果は、任意的減軽事由であることに対し、「中止未遂」の場合は、必要的減免事由とされているということです。つまり、障碍未遂の場合は、免除がされる余地はなく、かつ、減軽されるかどうかも任意的です。これに対し、中止未遂の場合は、免除か、減軽か、いずれかは必ずなされることになります。

両者の区別については、いくつかの説が主張されていますが、この点は今回のテーマではないので、ここでは極めて大雑把に「やろう思ったが、出来なかった場合」が障碍未遂、「やろうと思えばできたが、やろうと思わなかった場合」が中止未遂であるとしておきましょう。

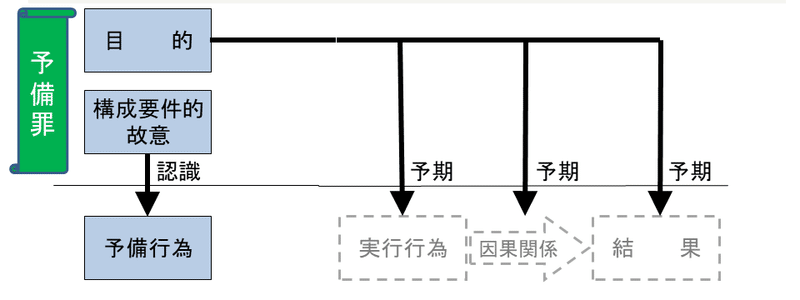

3 未遂と予備

犯罪の時間的発展段階において、未遂の一歩手前にある「予備」と未遂との違いについて確認しておきましょう。

なお、本犯の既遂を意図していたという意味では、未遂罪の主観的態様と予備罪の主観的態様は重なる部分がありますが、予備罪の場合は、本犯のすべてが未実現であるため、それは認識・予見ではなく、すべてが目的と位置づけられます。

第3 不能犯論

1 迷信犯はなぜ殺人未遂罪とならないのか?

ではいよいよ「不能犯」の問題に入りましょう。

まず不能犯の典型例である「迷信犯」がなぜ未遂罪にならないのかについて考えてみましょう。

「迷信犯」とは、行為者が迷信を信じ込み、日本の場合で言えば「丑の刻参り」などによって人を呪い殺せると思って一所懸命に呪いを続けたが、やっぱり相手は死ななかったという場合です。

もちろん、この【事例1】の場合が「殺人未遂罪」などになることはありません。ですが、問題はなぜそう考えられるのか、というその理由です。

これは、未遂罪はなぜ処罰されるのかということと関係します。

未遂罪は「実行に着手してこれを遂げなかった」という場合です。未遂を処罰するうえで重要なのは、もちろん「これを遂げなかった」というところではなく、「実行に着手」したこと、つまり、実行行為を開始したことです。

ところで、結果犯の実行行為には、共通する1つの特質がありました。それは「結果発生の現実的危険のある行為」であるということでした。

この結果犯における結果(構成要件的結果)は、多くの場合「法益侵害」と重なっています。

例えば、殺人罪の場合、構成要件的結果は「人の死亡」ですが、これは同時に「生命侵害」という法益侵害でもあります。

そこで、未遂罪の場合、実行行為を開始したことで、構成要件的結果発生の現実的危険(=法益侵害の危険)が発生したので、処罰の対象とされているということになります。

以上のことからすると、なぜ迷信犯の場合に殺人未遂罪として処罰されないのかということは、自ずと見えてくるでしょう。それは、この場合には、人を死亡させる現実的危険がないからです。

そして、結果犯の実行行為には、結果発生の現実的危険が必要とされるので、その行為をしたのに結果発生の現実的危険が発生しないとすれば、それは「実行行為」ではない行為(=実行行為性を欠く行為)ということになります。

そのため、その行為を開始したことは、「実行の着手」とは言えず、「実行に着手し」という未遂罪の要件を欠くために、未遂罪として処罰されないのです。

2 危険性判断の方法

ところで、【事例1】のような「迷信犯」の場合には、その行為者の行為に結果発生の現実的危険がないことは、誰の目にも明らかです。

そのため「構成要件的結果発生の現実的危険がない行為は不能犯」だ、と知っていれば、それが不能犯であると判断することに困難はありません。

では、次の【事例2】ではどうでしょうか?

さらに、次の【事例3】【事例4】の場合はどうでしょう?

いかがでしょうか?

これらの事例になって、この場合に危険があるのか、危険がないのか、という判断が急に難しくなったのではないでしょうか? これらはそれぞれ

【事例2】空気注射事例

【事例3】死体事例

【事例4】空ピストル事例

と呼ばれている有名な教室事例です。

そして、このような場合に、結果発生の危険性があるか(行為から結果が発生する可能性があるか)を判断するための学説が、不能犯論においてこれまでいくつも主張されてきました。

これらの学説は、よく見るとどれも「基礎事情」と「判断基準」との組み合わせによって出来ています。

つまり、現在では、結果犯の実行行為に必要な危険性は「漠然と」危険かどうかが判断されるのではなく、どのような情報を前提として(基礎事情)、だれの見地から(誰の科学的知識を基準として)判断すべきかということが議論されているということです。

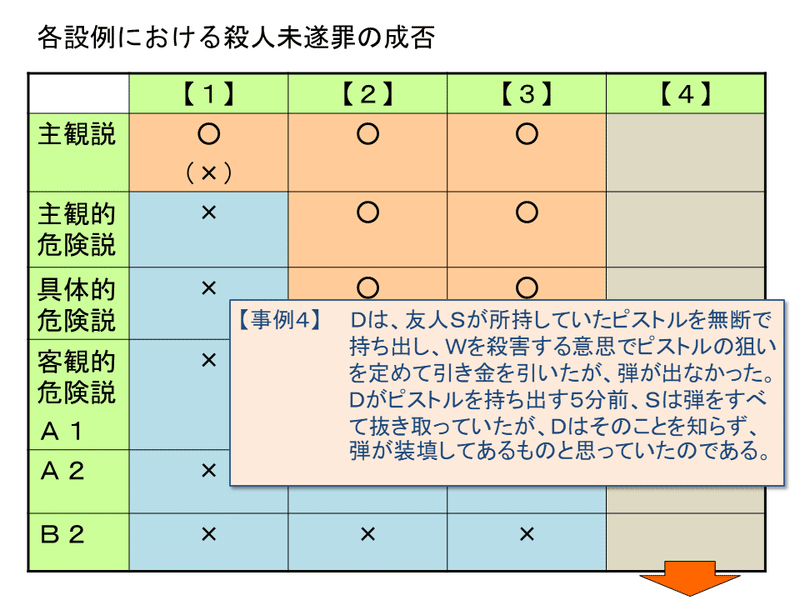

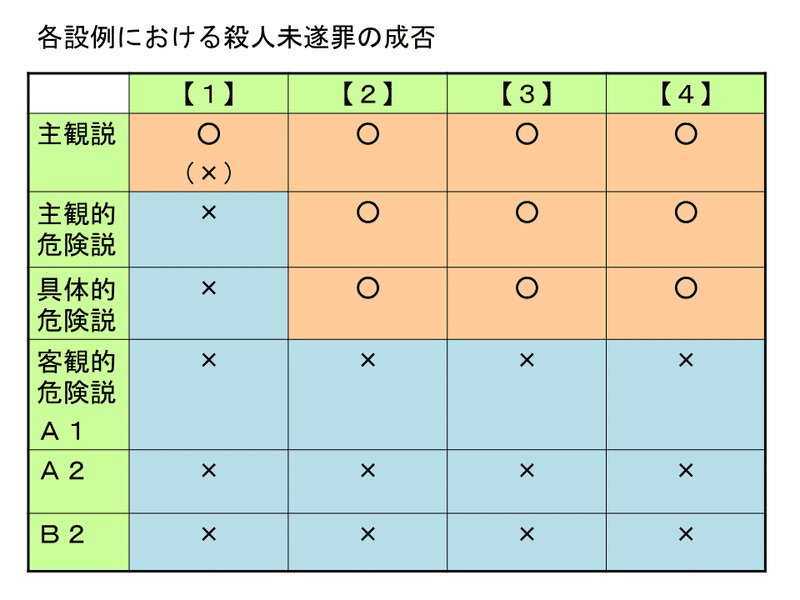

もっとも、これまで上記のような説が主張されてきましたが、現在有力なのは、具体的危険説と客観的危険説です。主観説や主観的危険説は支持されていません。ただ、ここでは、比較のために、これらの説ではどのような結論が導かれるのかということも見てゆきます。

なお「基礎事情」は「判断基底」とも呼ばれます。そのため「判断基底」と「判断基準」という言葉のセットのほうがバランスがよい感じもしますが、どちらかと言えば、基礎事情という言葉のほうが広く使われているでしょうか?

さて、上記の学説を「基礎事情」と「判断基準」の組み合わせとして整理してみると、次の表のようになります。

見てのとおり、客観的危険説といわれる学説には、基礎事情と判断基準の組み合わせが微妙に違うものが3つあります。

A1説

A2説

B2説

「A」と「B」との違いは、行為後の事情が含まれるか否かです。これは危険性を事前判断するのか、事後判断するのかの違いによるものです。A説は事前判断をする見解、B説は事後判断をする見解です。

B説の立場は、具体的な刑事裁判を念頭に置けば、裁判時点から行為時点を振り返って回顧的に危険性の有無を判断するということを主張するものです。そして、たとえ客観的に存在していたとしても、裁判時に明らかでなければ、裁判上で判断の基礎となしえないことは当然ですから、そうすると「行為時・行為後の客観的に存在した全事情」という表現は「裁判時までに明らかとなった全事情」と表現しても意味は同じということになります。

「1」と「2」の違いは、判断基準が、科学的一般人か、科学的見地か、という点です。このうち「科学的見地」の意味するところについては理解に困難はないでしょう。人類の科学の最先端の知識です。

これに対し「科学的一般人」というのは、パッと見ただけでは理解しにくい言葉だと思いますが、イメージとしては、裁判上で鑑定人となるような人たち(医師、技官など)です。これらの人たちは、必ずしも科学的知識の最先端ではないとしても、社会の一般の人たち(平均的な科学的知識を持つ人たち)と比較して、格段に豊富な科学的知識を有している人と言えます。そういうレベルの人たちの目線での判断ということです。

なお、B2説は「純客観的危険説」とか「純粋客観説」などと呼ばれています。

3 各事例の検討

さて、ここからは、前記【事例1】から【事例5】について、各説からはどのような結論が導かれるのかを比較しながら、どの説にどのような特徴があるのか、ということを見ていくことにしましょう。

【事例1】迷信犯事例

この事例の場合、どの説に立っても基礎事情に違いはありません。「藁人形に五寸釘を打ち込む」というだけのことです。ただ、これによってXが死亡する可能性については、どの判断基準を採るかによって異なってきます。

もちろん、科学的見地からして、こんなことを人が死ぬことはありませんし、社会における一般人も、こんな迷信など信じていないでしょう。つまり、一般人や科学的一般人、科学的見地を判断基準とする場合、このようなAの行為には「人を死亡させる危険性はない」ということになります。それゆえ、主観説以外の説では、Aには殺人未遂罪は成立しないということになります。

これに対して、主観説だけは、判断基準を「行為者本人」に求めます。そこで、行為者本人を基準としたらどうでしょうか?

行為者であるAが大真面目にXを呪い殺そうと思って丑の刻参りをしているのだとしたら、行為者を基準としたら「Xが死ぬ危険性はある」ということになるでしょう。そこで、主観説を純粋に貫いた場合は「迷信犯」の場合も殺人未遂罪となるというのが論理的帰結です。

しかし、実際には、主観説の論者も「迷信犯」だけは例外としていたようで、それゆえに主観説は徹底していないと批判されていたようです。

以上により【事例1】の場合は、論理的に考えれば、主観説によればAに殺人未遂罪が成立し、それ以外の説では不能犯ということになります。未遂罪を認める場合に「○」を、不能犯の場合に「×」を書き入れると、次のとおりです。

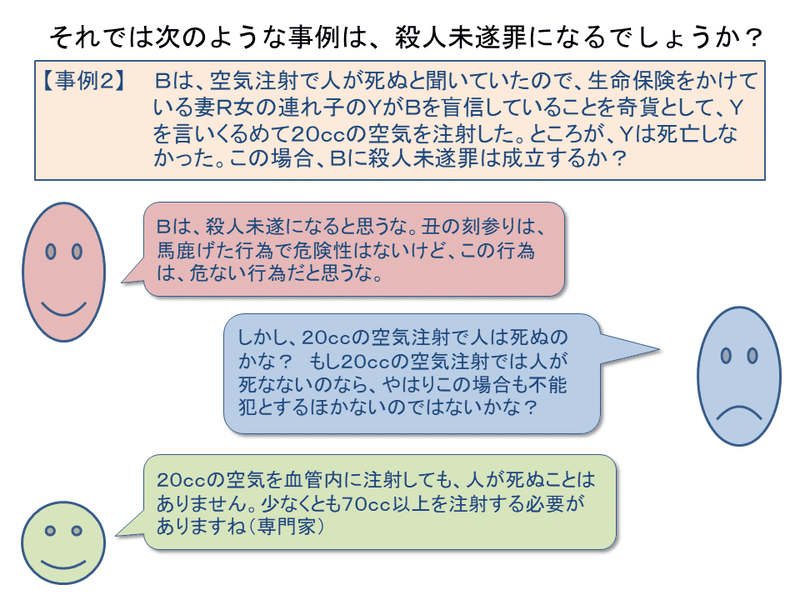

【事例2】空気注射事例

次は【事例2】の空気注射の事例です。この場合に、BのYに対する殺人未遂罪が成立するかです。

この場合も「基礎事情」を固め、そのうえで「判断基準」をあてはめて判断するという手順を採りますが、この場合も、どの説を採っても基礎事情にブレは生じません。「空気20ccを血管に注射する」というものです。

では、この前提で、人が死亡する危険性(可能性)はあるでしょうか?

この点「血管内に空気が入ると、血液が凝固して流れなくなり、死んでしまう」ということを聞いたことはないでしょうか。私はあります。

そして実際、こういうことはあるようなのですが、問題は「空気の量」です。専門家に言わせれば、人が死ぬためには、少なくとも70cc以上は入れなければならないそうです。そこで、ここではこれを前提としましょう。

そうすると、この場合、科学的見地や科学的一般人の見地に立てば、人が死ぬ可能性はないので、客観的危険説の立場からは、【事例2】も結果発生の危険性はなく、不能犯ということになります。

これに対して、行為者が基準となれば、もちろん、死ぬ危険性はあるということになるでしょう。それゆえ、主観説から殺人未遂となります。

では、一般人の見地を危険性判断の基準とする主観的危険説や具体的危険説ではどうでしょうか?

社会において平均的な科学的知識をもつ一般人というものは、医師など専門家などに比べて科学的知識は乏しいと考えられます。そうすると、20ccの空気を血管内に注射した場合に、これによって人の死亡という結果が発生するのか、発生しないのか、にわかには判断できないでしょう。そうすると「人の死ぬ可能性」を払拭することができない、ということになり、「もしかすると人が死ぬかもしれない」ということとなります。つまり、Bの行為には人が死亡する現実的危険があるという判断となります。

よって、危険性判断の基準として一般人の見地を用いる主観的危険説、具体的危険説でも、Bには殺人未遂罪が成立するということになります。

したがって【事例2】の場合、客観的危険説では、Bの行為は不能犯となりますが、主観説、主観的危険説、具体的危険説では、Bには殺人未遂罪が成立しうることになります。

【事例3】死体事例

【事例3】は、死体に向けてピストルを撃ったという事例です。

この【事例3】では、これまでの【事例1】【事例2】とは異なり、初めてどの説を採るかによって「基礎事情」が変わってきます(逆に、基礎事情さえ決まってしまえば、判断基準は、行為者、一般人、科学的一般人、科学的見地のどれでも差の生じない事例です)。

まず、主観説や主観的危険説は「行為者が認識または誤認していた事情」を基礎とします。つまり、行為者が内心で思い描いていたことをそのまま前提事実として危険性の判断をします。そこで、これらの説によれば、CはZが生きていると思っていたのですから、「Zは生きている」ということを前提として「Zの心臓を狙ってピストルを発射した」行為の危険性を判断します。つまり、この行為によって人の死亡という結果は発生するかです。

そして、これらの説では「Zは生きている」ということを前提としますので、そのZの心臓に向かってピストルを発射する行為には「Zの命を奪う可能性」があるということになります。つまり、不能犯ではなく、Cには殺人未遂罪が成立しうることになります。

他方、客観的危険説では、A説、B説どちらに立とうと、CがZの心臓を狙ってピストルを発射した時点(行為の時点)で、客観的事実としてZは死亡していたわけですから、これを前提とします。

そうすると、Cの行為は、死体の心臓に向かってピストルを撃つ行為ということになりますが、これで人が死ぬことはありません。よって、Cの行為は不能犯であり、Cに殺人未遂罪は成立しないということになります。

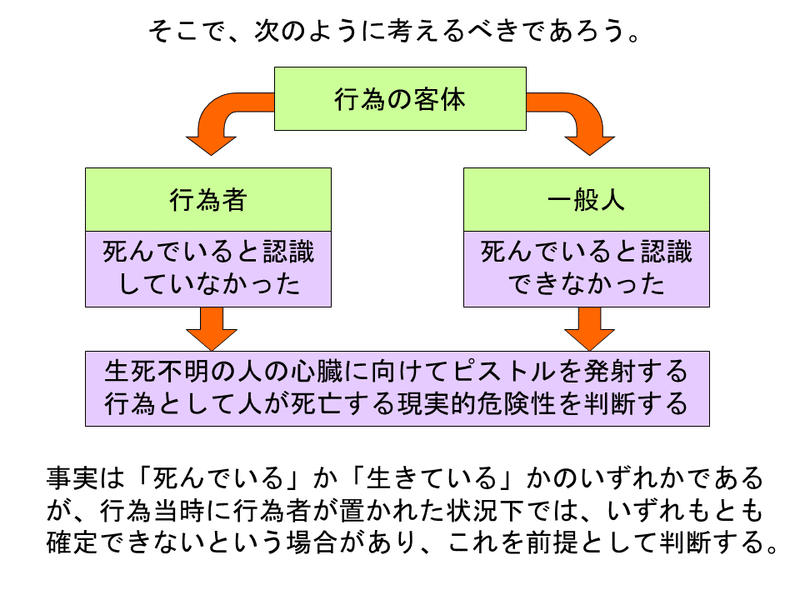

さて、問題となるのは、具体的危険説では、基礎事情はどうなるのかです。

具体的危険説は「行為者が認識していた事情および行為者の立場に立って一般人であれば認識できたであろう事情」を基礎事情とします。

では、実際に【事例3】の場合の基礎事情を考えてみましょう。

【事例3】では、行為者はZを生きていると思っていました。また、Zはピストルを発射する5分前に心臓麻痺で死亡したというのですから、ベッドの中に横たわっているZは、一般人(社会における平均的な注意能力をもつ人)から見ても、きっと生きている人が寝ているように見えたことでしょう。

そうすると、具体的危険説は、これにより「生きている人の心臓に向けてピストルを発射する行為」として、その危険性を判断するのでしょうか?

しかし、具体的危険説が基礎とするのは「行為者が認識していた事情」と「一般人が認識できたであろう事情」です。

ところが、この場合、Zが生きているというのは事実ではないのですから、これについて「認識」というのはおかしいでしょう。認識とは、もっと簡単に表現すれば「知っている」ということですあり、この場合に「Zが生きていると知っていた」とは言えないはずです。

つまり、端的に言えば、これは「誤認」です。

そして、主観説や主観的危険説が、行為者が「誤認」した事情でも、構わず基礎事情としたのに対し、具体的危険説がこれらの説と違うのは、あくまで行為者が「認識していた」事情、一般人が「認識できたであろう」事情としているところです。

そこで、主観説、主観的危険説の場合、真実ではない「誤認していた事情」を基礎事情とすることはできないのです。

では、この場合、基礎事情はどのように定まるのか?

次のとおりに行います。

まず、ピストルを発射した時点で「Zが死んでいた」という事実を行為者が認識していたかですが、認識していませんでした。

次に、ピストルを発射した時点で「Zが死んでいた」という事実を、仮に行為者の立場に一般人がいたとしたら、認識できたかですが、おそらく認識できなかったであろう、と考えられます。5分までに心臓麻痺で死亡したZは、外形上は寝ている人と異ならないからです。

そうすると、このことより「Zが死亡していた」という事実は、危険性判断の基礎事情には入らないということになります。

では「基礎事情に入らない」とどうなるのでしょうか?

ここで間違いやすいのは「死んでいる事実」が基礎事情に入らないのだから、その反対事実である「生きている事実」を前提として危険性を判断するという処理ですが、これは間違いです。「生きている」というのは、あくまでCの思い込みに過ぎず、事実ではないからです。

この場合は「死んでいる事実」が基礎事情に入らない以上、「生きているか死んでいるか不明」という前提で判断することになります。

そのうえで「ベッドに横になっているZ」という状況の「生死不明の人体」という前提でCの行為によって人が死ぬ可能性を考えると、Zが生きているという可能性が払拭できない以上、死ぬ可能性は否定できない、ということになります。

よって【事例3】のCの行為は不能犯ではなく、殺人未遂罪が成立しうることとなります。

ところで【事例3】とは異なり、行為者は死んでいると認識していなかったが、一般人であれば認識できただろうという場合は、危険性判断はどうなるでしょうか? 例えば、次のような間抜けな殺し屋の事例です。

【事例】殺し屋のPは、Qを殺害することを引き受け、Qが入院している病院に忍び込み、Qの病室に行ったが、ベッドが空だった。そこで、病院内をくまなく探したところ、地下の部屋の台の上にQが横たわっていた。Pは、こんなところで寝ていたかと思って、Qの心臓を狙ってピストルを発射した。しかし、そこは死体安置所で、昼間にQが亡くなったために、Qの死体が死体安置所に移動されていたのだった。この場合、Pに殺人未遂罪は成立するか?

この事例では、行為者Pは間抜けなため、そこが死体安置所であることにも気づかず、Qが死亡していることにも気づきませんでしたが、一般人であればすでにQが死亡していることに気づいたでしょう。

そうすると、この場合は行為時に「Qがすでに死亡している」という事実は基礎事情に入りますので、「Qが死亡している」という前提で、Qの心臓に向けてピストルを発射する行為の危険性が判断されます。そして、その前提で考えると、Pの行為によって人が死亡する危険性はありませんので、Pの行為は不能犯であると判断されます。

以上の手順によって「基礎事情を限定する」ということの意味がご理解いただけたでしょうか?

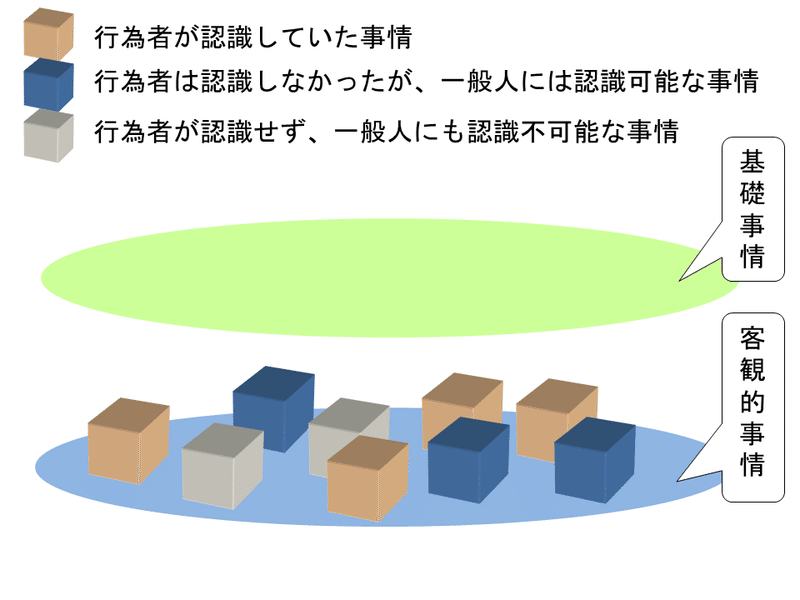

下の絵をご覧ください。下の水色の楕円の中に並んでいるキューブが、客観的に存在している全事情です。その中には、行為者が認識している事情(茶色)、一般人に認識可能な事情(紺色)、行為者も認識せず一般人にも認識不可能な事情(灰色)があります。

具体的危険説は、客観的に存在する全事情のうち、行為者が認識していた事情(茶色)と一般人に認識可能な事情(紺色)だけを、基礎事情に入れます。下の絵のようなイメージです。

そして、危険性判断の基礎事情に入らなかったもの(灰色)は「不明な事実」として扱われます。もちろん「不明」ではあっても、四囲の外形的状況や社会通念、経験則からどちらかであることが強く推認され、そうでない可能性は社会生活上無視してよいという場合もあります。

しかしそうでない場合は、どちらである可能性も否定できない(本件であれば、Zが生きている可能性も死んでいる可能性も否定できない)ということになり、それを前提として結果の発生する可能性を判断することになります。

これが具体的危険説による「基礎事情の限定」とこれに基づく危険性判断のやり方です。

そして、このようなやり方によると【事例3】のCの行為から人が死亡する可能性は払拭できないので、Cの行為は不能犯ではなく、殺人未遂罪となり得るということになります。

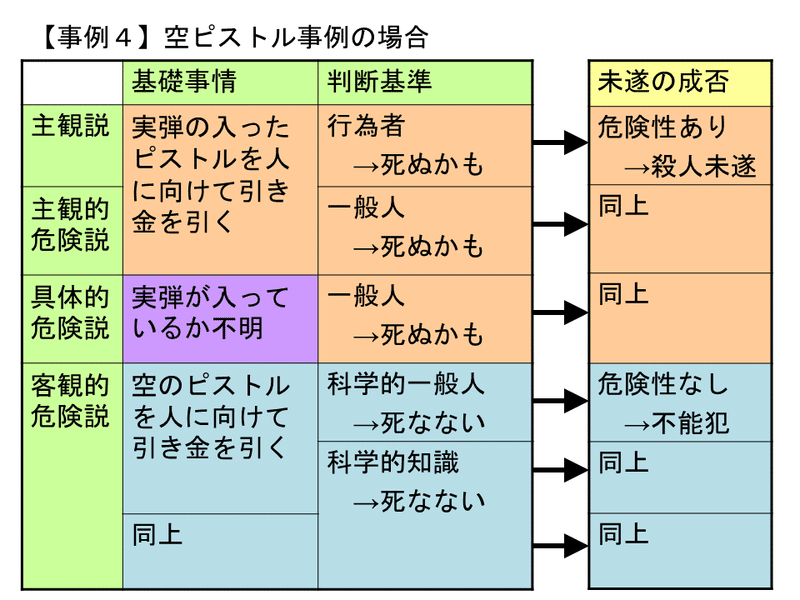

【事例4】空ピストル事例

【事例3】が「客体の不能」に関する事例であるのに対し、【事例4】は「手段の不能」が問題とされる事例です。

この場合も、具体的危険説による基礎事情の限定が問題となりますが、特に【事例3】の場合と異なった考慮が必要なワケではありません。

上の表のように、主観説、主観的危険説によれば、Dの行為は「実弾の入ったピストルを人に向けて引き金を引く」という前提で危険性が判断されるので、殺人未遂罪となります。

他方、客観的危険説によれば、Dの行為は、客観的事実である「空のピストルを人に向けて引き金を引く」という前提で危険性が判断されますから、当然、そのような行為には人が死亡する危険性はなく、不能犯ということになります。

では、具体的危険説ではどうでしょうか?

客観的事実は「空ピストル」ですが、Dは、これを空ピストルとは認識していませんでした。では、一般人であれば、空ピストルであることに気付けたでしょうか? Dが盗み出す5分前にSが弾丸を抜き取ったということであれば、Dの立場に一般人がいたとしても、やはり空ピストルであることを認識することはできなかったであろうと考えられます。

そうすると「空ピストル」であることは、危険性判断の基礎事情から除かれるので、「実弾入りか否か不明なピストル」を人に向けて引き金を引く行為の危険性として判断されます。

そして、そうなると弾丸の入っている可能性を否定できないので、Dの行為によって人が死亡する現実的危険性はあるということになり、DにはWに対する殺人未遂罪が成立しうるということになります。

以上の結果を見てみると、実際問題として【事例1】から【事例4】までの事例では、主観的危険説と具体的危険説で結論が分かれることがなく、両説の差がいまひとつ明らかになりませんでした。

そこで、最後に、両説で結論の分かれる事例を見てみたいと思います。

【事例5】金平糖事例

この場合、行為者甲は、乙の言葉を信じ、金平糖を毒薬だと「誤認」しているので、主観説や主観的危険説では、甲は「Aに毒薬を飲ませる」という前提で危険性の有無が判断されます。そのため、甲の行為は、危険性ありとして殺人未遂罪となり得ます。

これに対し、客観的危険説では、客観的には「金平糖」であるので、甲はAに金平糖を飲ませるという前提で危険性の判断がなされます。そのため、Aが死亡する可能性はなく、甲の行為は、不能犯と判断されます。

では、具体的危険説ではどうでしょうか?

甲は「金平糖」であることを知りません。しかし、金平糖は、特徴的な形をした砂糖菓子で、一般人であれば、乙がからかっていることはすぐに見抜くことができるでしょう。「白い粉」や「透明な液体」などであれば、見抜くことは困難かもしれませんが、さすがに「金平糖」は分かるハズです。

そうすると、この「一般人による認識可能性」により、金平糖であることが基礎事情に入り、「金平糖を飲ませる行為」という前提で甲の行為の危険性が判断されることになります。そうすると、Aが死亡する可能性はないので、甲の行為は不能犯と判断されます。

なお、先に挙げた「間抜けな殺し屋」の事例も、同様に、主観説、主観的危険説からは殺人未遂だが、具体的危険説からは不能犯という事例でした。

4 結局どの説がいいのか?

これまで、主観説、主観的危険説、具体的危険説、客観的危険説の各説からさまざまな事例において、どのような判断となるかという結論の違いについて見てきました。しかし、さて結局どの説がよいのか、ということを考えても、よく分からないという気持ちになっているかもしれません。そこで、いくつかの判断のためのポイントを最後に示しましょう

(1)その危険は人的危険か物的危険か?

1つは、その危険性判断の基準が、人の危険を判断するものか、結果の発生する可能性を予測するものなのか、という点です。

主観説、主観的危険説も「危険性」を判断する説ではあります。しかし、これらの見解は、行為者に事実の誤認がある場合、その誤認を前提として危険性を判断します。これは一般人であれば容易に真実を見抜くことのできるような事情であっても、行為者の主観(思い込み)が基礎となります。

このことからすると、これらの説は、結局のところ、法益侵害の発生する可能性を予測するものではなく、犯罪をしようする「行為者の危険性」つまり、人的な危険性を判断するものだと考えられます。

このような考え方は、主観主義刑法理論(近代学派の刑法理論)や、志向反価値論などの極端な行為反価値論にはマッチするかもしれませんが、結果犯価値論や、現在の行為反価値論(二元論)にはそぐわないでしょう。

(2)事前判断か事後判断か?

具体的危険説や、客観的危険説でもA説(基礎事情を行為時に存在した事情に限定する説)は、結果発生の危険性を事前的に判断するものです。つまり、行為の時点に立って事後予測として結果の発生する可能性を問題とするものです。

これに対し、客観的危険説でもB説(行為時および行為後の全事情を基礎として危険性を判断する説)つまり純粋客観説は、裁判時に立って、回顧的に結果の発生する危険性があったかを問題とするものです。

この場合、純粋客観説の立場が科学的であって、具体的危険説や客観的危険説のA説が科学的でないかというとそういうワケではありません。

そもそも可能性(確率)の判断というものは、基礎とする情報が変われば、結論が変わるものです。天気予報は、現時点での入手可能な情報を基礎として明日以降の天気を予測するので、外れることもありますが、科学的でないということではないでしょう。

刑法が法益保護を目的とし、行為規範として人々の行動を規制するものであるならば、その行為時点での情報に基づいて結果の発生が予測されるのであれば、その行為を禁止し、法益侵害の発生を防止すべきだということにも充分な理由があると考えられます。その意味では、事前判断のほうが、刑法の目的に適していると言えるかもしれません。

(3)基礎事情を行為者に与えられていた情報に限定すべきか?

具体的危険説と客観的危険説(A説)は、いずれも事前判断でありながら、どこが違うかと言えば、基礎事情を「行為者に与えられていた情報」に限定すべきか否かという違いがあります。

具体的危険説が「行為者が認識していた事情」および「行為者の立場に立って一般人であれば認識できたであろう事情」に基礎事情を限定するのは、行為者の行動を規制するかどうかを判断する材料を「行為者に与えられていた情報」に求めているからです。

確かに、行為時に客観的に存在していた事情であれば、抽象的には行為者に利用可能だったといえるかもしれません。

しかし、実際には、行為者の立場に立っても、誰も知り得ない事情もあるワケです。その事情は、行為時に存在はしていても、結局は、後になってその存在が発覚したものです。

それでも、このような特殊な事情まで含めて、行為時点での行為者の行動を規制を左右する基礎とするのか、それとも、あくまで行為者に具体的に与えられていたと考えられる情報だけに限定して、行為者の行動を具体的に規制するのか、というのがこの問題です。

【事例3】においてZが直前に心臓麻痺で死亡していたことや、【事例4】においてSが直前にピストルの弾丸を抜いていたことは、行為時の行為者には与えられていなかった情報です。

そこで、こられの事情を伏せ、あとはそれ以外の情報だけに基づいて、結果発生の可能性の有無の判断を行うのが、具体的危険説です。そうすることで具体的危険説は、行為者に与えられていた情報のみに基づいて、まさに具体的に危険を考えて、それに基づいて行為者の行動を規制しよとしているワケです。

(4)危険性は可能性が不安感か?

最後に、危険性判断の判断基準として、行為者、一般人、科学的一般人、科学的見地のどれがよいかという問題は、端的に言えば、ここで問題としている「危険性」とは、結果発生の可能性なのか、結果発生に対する一般人の不安感なのかという問題だと言えます。

判断基準として、科学的知識の乏しい「一般人」の見地から判断する見解は、結果発生の可能性を問題として法益侵害を防止するというよりは、結果が発生するかもしれないと感じる一般人の不安感を防止していると考えられます。

この点が端的に表れているのが【事例2】の空気注射事例です。この場合にBを殺人未遂罪として処罰したいという考えは、科学的知識に乏しい一般人の不安感によるものと考えられます。なぜなら、専門家であれば、そのような不安感は感じないからです。

そこで、こうした観点から、どちらが本来の刑法の目的に資するのかという点も、ここでの学説を選択するうえでの1つの視点となるでしょう。

(5)新たな学説の可能性

このように考えてゆくと、これまで主張されてきた主観説、主観的危険説、具体的危険説、客観的危険説の中に、自分の最もよいと思う学説が含まれていないかもしれません。

そして、そう思うのであれば、自分が望ましいと考える学説を作ってしまえばよいと思います。どうせ、ここの学説は「基礎事情」と「判断基準」の組み合わせによって出来ているからです。

純粋客観説(B2)説から、分派してA2説やA1説が登場したように、下の図に示されているように、具体的危険説の「基礎事情」を採用しながら、判断基準については「科学的一般人」や「科学的見地」を採用するという学説もあってよいハズです。

そして実際、そういう説も、現在では出てきているように思います。

結局、どのような説を採るのがよいかは、この「不能犯」をめぐる問題をも含め、みなさん自身が、刑法や刑罰の目的、違法性の実質などについてどのように考え、それとの関係で、どのような説を採ることが最も合理的と考えるかということに尽きると思います。

もっとも、司法試験などの試験において、いきなり新説を唱えることは、試験対策・受験テクニックとしてまったくオススメ出来ません。ただ、それはそれでまた、工夫次第で上手いやり方というものはいくらでもあるものなんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?