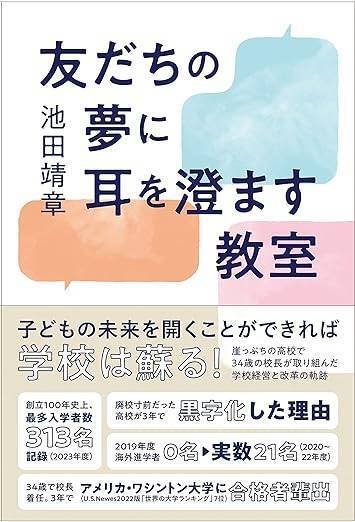

【オススメ本】池田靖章『友だちの夢に耳を澄ます教室』IBCパブリッシング、2023

【香里ヌヴェール学院中学・高等学校】という高校をご存知でしょうか。寝屋川にあるキリスト教立の元女子校、現在共学の私立高校になります。

結論を先取りすると、当該高校は、2015年に一度は廃校が決定するも、20年以上続いた【赤字経営を3年で建て直し】、一時は55名まで減少した【入学者数を313名(2023年度)まで回復】させ、【海外の大学への進学者は0名から20名強を送り出す】という実績を出し、現在注目を集めています。

その仕掛け人であり、リーダーこそが、若き校長であり、本書を著者である池田靖章氏になります。池田氏のプロフィールは以下の通り。

1984大阪府生まれ。大阪南部の中高一貫校を経て、京都教育大学大学院教育学修士課程修了。私立高校にて10年間教壇に立ちながら、アメリカ、カナダ、オーストラリア、マレーシア、台湾など自他校生徒合わせて延べ50名以上の海外大学進学を指導する。2019年に【34歳の当時現役最年少】で校長に着任。

このプロフィールから分かる通り、教育一筋の先生ではありますが、何よりも【圧倒的に若い】というところに特徴があります。

しかし、本を読むと池田氏の両親は教師ではなく、起業家であり、池田氏自身は【幼少期から経営についても自然と考える環境にあった】ことが分かります。つまり、この辺りにも成功のエッセンスが隠されています。

そして、何より興味深いのはどこからのこの校長話が来たのか、ということですよね。

結論から言えば、この人事は【知り合いの先生から】です。当然のことながら、選考もあったわけですが、公立学校ではこのような人事はあり得ません。その意味で【私立学校ならでは大胆さ】が冒頭の結果を産んだと言えると思います。

具体的な改革手法そのものはぜひ本を読んでいただければと思いますが、私の感想としては、成功の要諦は、池田氏の【独特のリーダーシップ】にあると思います。一言で言えば、ガンガン引っ張る率先垂範型のリーダーシップではなく、目線を現場に合わせ、会話や対話により関係性構築から課題解決に導く【共感型リーダーシップ】ですね。

というわけで、私が響いた記述だけ抜粋しておきます。

・リーダーとして答えのない問いと向き合うときには、過去の歴史からの知恵を活用する以外に道はない(p.63)。

・不安や恐怖だけで人は変わらないし、変えられない(p.71) 。

・場所に、歴史に、人に、敬意を払い、耳を澄ます(p.74)。

・学校の現場というものは、想像以上に人間的であり、ノスタルジックなもの(p.79)。

・もし改革をしようと考えるなら、根本の理念を掘り起こす(p.81)。

・興味があれば進め、自分の好奇心に従え(p.116)。

・大事なことは学歴よりも、何を学ぶか(p.139)。

・英語の教育改革に賛成する理由は、英語を学ぶことは世界の平和を維持する活動と認識している点にある(p.150)。

・卒業式とは、未来への思考の場である(p.157)。

・教員は5感全てを使っている(P.185)。

・リーダーは楽しい。リーダーになると、強制的に与える側の人間になれるから(p.193)。

・リーダーは目に見えない成果の方が多い(p.194)。

・自分の学校さえ良ければいいという時代はすでに終わっている(p.201)。

・メタ認知が高い人ほどリーダーの資質がある(中略)。ただし。ほどほどに(p.203)。

・真のリーダーとは、逃げない人(p.207)。

・問題解決は(中略)不一致から一致させられるかどうか(p.210)。

・良いリーダーの資質は、凡人にあり(p.219)。

・良いリーダーとは人に「なんとなくあっちに行きたい」と思わさせる人(p.222)。

·(聖書)見えるものは過ぎ去るが、見えないものは永遠に存続する(p.233)。

以上です。ぜひ学校以外にも応用可能なエッセンスが詰まっていますので、

ご参考にいただければ幸いです。

最後に目次と出版社URLを貼っておきます。

(目次)

■目次(一部抜粋)

はじまりのはじまり

第1章 34歳・新米校長あらわる

突然降ってきた、管理職への誘い/面接で経営陣にダメ出しのプレゼン/校長に必要なのは、まず教育法規の理解/「変化を楽しい」と感じた原体験/経営を考えない私立学校は倒れる/校長面談に呼ばれるほどの落ちこぼれ/「苦手な教科を頑張ります」と言わせない敎育

第2章 学校改革って、どうやってするの?

生き抜くために学んだ真田家の戦略/着任前に波乱の予感/学校改革の光と闇/人を煽る改革は必ず失敗する/全てのアイデアを白紙に戻した夜/「品定めされる校長」として何をすべきか

「自己決定力」といじめの処方箋

いじめは解決できる/生徒たちの心の葛藤/いじめは“違うこと”への恐怖の反応/「違い」があるのは当たり前

第3章 海外進学を諦めさせない学校

初の海外進学指導は妹のNY留学/海外進学を諦めないための「裏技」/「◯◯力」で、経済格差は超えられる/マレーシアの大学生と料理をつくる修学旅行/地でいく「海外進学≠アメリカ」

第4章 コロナ禍の校長の現場

ウイルス出現・怒涛の2年目/なぜ卒業式をやるんだろう?/初めてのオンライン入学式/体育祭をネット中継する試み/学校、生徒、保護者一丸で進めた行事/コロナ禍における研修旅行の采配/生徒発案・国際オンライン交流の実現/創立99年目「食堂を創ろう」プロジェクト

第5章 30代の“後天的”リーダーシップ論

「リーダーは楽しい」と僕が言い切れる理由/プレーヤーと管理職で変わる幸福度/「責任を取る」という言葉に深刻にならない/20代、30代のリーダーが持つ最大の醍醐味/学校の垣根を超え、同志で学び合う時代へ/「リーダー的な素質」を過信しない

第6章 子どもの未来を開く学校

やっぱり日本の教育は変えなければならない/150年変わらない教育をどうする?/登った後、どう下っていくか/「安いニッポン」は、今に始まったことではない/国家百年の計は教育にあり/僕が考える「お金の教育」/「お金は汚い」はどこから来たのか/大学の価値がほぼなくなる未来

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?