日本の政治と金(第3回)

自民党と献金の不適切な関係

今回問題となっている裏金は、派閥の政治資金パーティーで得た金がもとになっています。ではそのパーティー券は、誰が購入していたのでしょう。その内実は一切明らかにされていないのですが、購入者の多くは自民党に近い大企業だといわれています。

日本では企業・団体からの政治献金が野放図に行われている極めて不適切な実態があり、そのことが日本の政治をゆがめてきた一因といえます。今回は問題だらけの企業・団体献金の実態を見てゆくことにします。

政治献金と政党交付金

「企業・団体献金」とは、企業や業界団体、宗教団体、労働団体などが行っている政治献金をいいます。これは政治と財界などの癒着の元であるとして、しばしば問題視されてきました。

話はさかのぼりますが1980年代以降にリクルート事件、ゼネコン汚職、佐川急便事件などが相次いで起こったため国民が自民党の金権政治にNOを突きつけ、1993年の選挙によって野党への政権交代が起こりました。

そしてこの時の細川連立内閣が、政治刷新を掲げて政治改革四法を成立させました。その中で政治と金の問題に関しては、企業・団体献金を「廃止」し、その代替として国庫から「政党交付金」を支出するということになったのです。これは国民一人当たり250円の税金が原資であり、2021年には総額315億円超を各政党に交付しています。

しかし廃止するはずだった企業・団献金はその後政権復帰した自民党によって、政党と政党支部(実質は議員個人)に対しては「例外的に」認めるという「抜け穴」が作られてしまい、今日に至っています。

さらに企業・団体からの献金を直接受けられなくなった派閥や議員個人は「政治資金パーティー」を隠れ蓑として、なかば公然と献金を集めるようになりました。企業・団体献金であれば違法になるのですが、これはパーティー券代、つまりイベントの対価であって、政治献金ではないとの理屈付けで押し通しているのです。

企業から自民党へ渡る巨額な献金

朝日新聞によると2022年での企業・団体献金の総額は80億円あるといい、そのうちの9割超が自民党のものでした。

そして自民党本部の政治資金団体に対してはトヨタ、住友化学、キヤノン、日産自動車などの大企業が3~5千万円の献金をしていました。

さらに企業以外でも各種業界団体が巨額の献金をしており、会社四季報によれば日本医師連盟が2億円、自動車工業会が7千8百万円、電機工業会が7千7百万円、鉄鋼連盟が6千万円、石油連盟が5千万円を自民党本部に献金しています。

このようにして自民党では本部の資金団体だけでも20数億円の企業・団体献金を受け取っており、税金を原資とする政党交付金160億円とともに、二重取りの状態が放置されたまま続いているのです。

さらには「政治資金パーティー」の会費としても企業が金を支払っている実態がありますが、これは誰がどれだけ払っているのかが分からない状態になっています。

経団連と自民党の悪しき関係

大企業によって構成されている経団連は傘下の企業に対して、毎年自民党におよそ24億円の献金をあっせんしています。そして十倉現会長(住友化学)はそれについては「社会貢献」であるとして、マスコミの批判に反論しています。

しかし生き残りのためには1円でもコストカットしたいはずの企業が、何千万、何億という金を社会貢献のために出すでしょうか。普通に考えれば見返りを求めた金と考えるのが妥当でしょう。

受け取る自民党にしても、毎年24億円もの金をもらいながら、大スポンサーである彼らの意向に応えないなど、まず考えられないでしょう。

経団連や業界団体、大企業は様々な機会をとらえて政策の意見や具体的な提言を発信しています。これは巨額の献金とのセットで、自民党の政策を自らの企業や団体の利益に誘導することが狙いであると考えられます。

そのひとつの例として知られているのは、経団連が消費税の引き上げと法人税の引き下げを一貫して提言してきたことです。

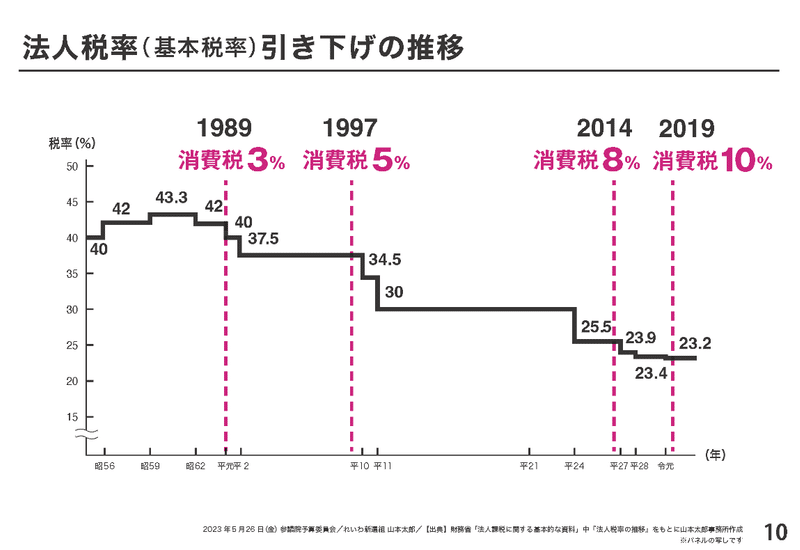

上記はれいわ新選組が参議院予算委員会で示したパネルです。これまで消費税率は段階的に引き上げられてきましたが、ほぼそれと歩調を合わせるように、法人税率が引き下げられてきたことを示しており、現在は消費税導入前の約半分にまで下げられています。

このほかにも消費税がらみで大企業が国から受け取っている巨額の「輸出還付金」も大きな問題なのですが、これらはまた改めて述べることにします。

日本医師会という圧力団体

次にもうひとつの象徴的な例として「日本医師会」の場合を見てみましょう。

日本医師会は日本の医者を束ねている団体であり、会員数が約17万人の巨大な組織です。そして豊富な資金と組織力(票)を持ち、経団連とともに政治に強い発言力を持つ圧力団体として知られています。

東京新聞によれば日本医師会は2022年に自民党側に5億2千万円もの献金をしています。そして毎年の巨額献金によって医師会に有利な政策誘導が行われてきたと考えられるのです。

日本の国民医療費は2021年で45兆円とGDPの8%にも及び、財政や国民生活を圧迫していますが、医療改革も行われず膨張を続けています。そして政府による診療報酬の改定では、9期連続で引き上げが行われてきました。

余談ながら厚労省の発表では、2021年の開業医の平均年収は2700万円と給与所得者の6倍もあり、医師は開業さえすれば技術に関係なく安定した高収入が約束されているのですね。

さらに現在、医療行政のトップを務めている武見敬三厚生労働大臣は、日本医師会から推薦を受けている筋金入りの厚労族議員として知られています(父は日本医師会の天皇といわれた武見太郎氏)。そして武見厚労大臣は医療業界から過去5年で、2億2千万円超の献金を受け取っています。

医療政策の決定に大きな権限を持つ厚生労働大臣としては、あまりにも不適切な状況といえるでしょう。これでは癒着というよりも、もはや医師会が日本の医療行政を乗っ取っている状態とさえいえます。

ちなみに岸田首相は首相就任後の2021年に日本医師会から1400万円の献金を、医師会が国会に送り込んでいる自見英子参院議員は同年に同じく1億5千万円の献金を受け取っています。

企業・団体献金は賄賂にならないのか?

公の立場にある人間が金品を受け取ることの見返りに利益誘導を行うことは、厳しく制限されなければならないのですが、政治家が企業・団体献金を受け取っても「賄賂」にならないのでしょうか。

「賄賂」とは公務員や議員などが受け取る違法な金品などの報酬ですが、ここで公務員の場合どのような制限が設けられているのかを見てみたいと思います。

公務員の世界では1990年代に起こった過剰接待事件や大蔵省汚職事件などをきっかけに、「国家公務員倫理法」が制定され、倫理規程が厳しく定められました。

その結果「利害関係者」から金品をもらったり接待を受けたりすることが「一切禁止」となりました。自分が会費負担する飲食会でさえも、1万円を超えるものは届け出が必要と、かなり厳しい内容になっています。利害関係者とは取引業者や許認可、補助金交付などに関係している業者などのことをいいます。

このように刑法上の「収賄罪」に加え、倫理法や倫理規定によって軽微なものまで厳しく制限しているのが公務員の世界です。彼らは私たちが納めた税金から給料をもらっているのですから、民間とは違う理屈になるのですね。

国会議員も国家公務員である

では、国会議員についてはどうなっているのでしょうか。

参議院法制局によれば、国会議員も憲法上は国家公務員と解釈されるそうです。しかし現状では「特別職」の国家公務員ということで、上記の倫理法や倫理規定が適応されていません。

しかし税金から給料をもらい、国の政治を動かしている立場にあるわけですから、国家公務員以上の厳しい制約が求められてしかるべきでしょう。

もちろん社会通念上も、「瓜田に履を入れず」や「李下に冠を正さず」の言葉があるように自らも襟を正さなければならず、それが政治家としての「矜持」だと思うのです。

(全6回)

(#016 2024.05)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?