Show. Don’t tell

英語圏では、コミュニケーション教育の過程で、小さいころから叩き込まれるルールがあるそうです。

Show. Don’t tell

つまりは「語るのではなく、見せろ」と言う強いメッセージなわけですが、うーん…日本人、こんなこと言ってくれる人が今の世の中どんだけいるんだろう?心配になってきます。

英語圏ではそもそも、パーフェクトスピーチと言って、スピーチは語る側…すなわち発信する側が相手にわかるように伝えることを重要としています。

英語圏におけるコミュニケーションは、老若男女に対して、話す側の技術だけで完璧に成立することが、理想形と言われているそうです。

実際、故ジョブズやベゾス、ゲイツにオバマ前大統領、エマ・ワトソンなどもそうでしたが、英語圏には名スピーチと呼ばれるものがたくさん残っています。YouTubeなどでも検索すればたくさん出てくることでしょう。

一方で、日本文化は原則としてこうした英語圏とはまったく逆のことを言います。特に

「空気を読め」

という言葉に代表されるように、日本がコミュニケーションの成立に求めるものは常に聞き手、読み手と言った受信側の涙ぐましい努力がなければ成立しません。話す側の拙い表現から「な、わかるだろ?」みたいな空気を読み取って、しかも間違わずにコミュニケーションを成立させなければならないのです。ホント、色々欧米とは大きな違いがあることがわかります。

日本では、スピーチする、発信する側だけですべてを成立させる努力をしません。伝達や報告は短い方がいいとか言うし、大手企業もそうですが、提案は用紙1枚以内で収まるように書け、みたいな、とにかく必要十分かどうかを吟味せずに、定量的に短い表現を強制しようとしますね。私に言わせれば、最低限でいいとは思うけど、定性的に「必要十分」であると判断せず、考えることを止めさせて、ただ盲目的に短文化させることがいいとは思えないのです。

必ずしもそれが原因と言うわけではありませんが、そういった「発信する技術、および育成の重要性を軽視する」国民性?背景?もあって、『コミュ障』といわれるように、コミュニケーション…中でも主体的に発信しようとすることを必要以上に不得意としている人が年々増加していますね。

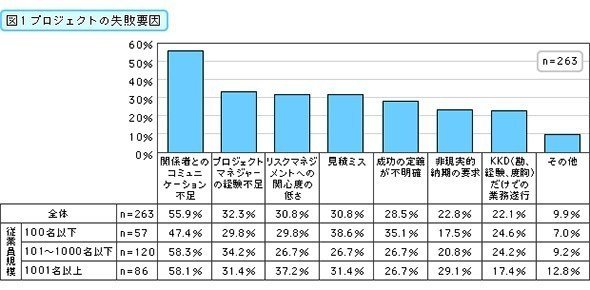

実際、IT業界が起こすトラブルの起点となる原因は、大抵がコミュニケーション不良によるものです(参考:キーマンズネット)。

たとえば、「報告トラブル」などがそうですね。

報告とは、常に"事実"のみを速やかに伝えるものであり、報告者の感情や考えなど主観的なものを含むことが許されない業務のはずですが、

「自分は〇〇だと思いました」

『〇〇だから、伝えなくてもいいだろう』

と勝手に解釈して、指示・命令を与えてくれ、その経過や結果伝えてほしいと思っている側にとって、本当に必要な事実情報が伝わらずに、判断や決断を誤ったケースは今もなお後を絶ちません。

先日あった神戸の教員いじめ。

あの加害教員たちの謝罪文も相当ひどいものでしたね。

そもそも起きた問題に対して「謝罪」で済むと思っていること自体、相当おかしいですよね。問題とは、是正と再発防止以外に何も求められていません。それでも、顛末書として謝罪するなら、事実情報を明確にしたうえで、どこに誤りがあったのかその自覚と、誤りに対して謝罪すべきです。

よくわからない本人の思い込みや言い訳を書けばいいものではありません。あのレベルの人たちが未来の担い手たちを教育しているのかと思うと、ゾッとします。

去年、サッカーワールドカップに湧き上がる日本本土をあとに、沖縄慰霊の日、自作の詩を披露した浦添市立港川中学校3年生の相良倫子さんの朗読シーンが話題になっていましたね。

個人的にブックマークに入れて、たまに見直してます。

「生きる」

沖縄県浦添市立港川中学校 3年 相良倫子

私は、生きている。

マントルの熱を伝える大地を踏みしめ、

心地よい湿気を孕んだ風を全身に受け、

草の匂いを鼻孔に感じ、

遠くから聞こえてくる潮騒に耳を傾けて。

私は今、生きている。

私の生きるこの島は、

何と美しい島だろう。

青く輝く海、

岩に打ち寄せしぶきを上げて光る波、

山羊の嘶き、

小川のせせらぎ、

畑に続く小道、

萌え出づる山の緑、

優しい三線の響き、

照りつける太陽の光。

私はなんと美しい島に、

生まれ育ったのだろう。

ありったけの私の感覚器で、感受性で、

島を感じる。心がじわりと熱くなる。

私はこの瞬間を、生きている。

この瞬間の素晴らしさが

この瞬間の愛おしさが

今と言う安らぎとなり

私の中に広がりゆく。

たまらなく込み上げるこの気持ちを

どう表現しよう。

大切な今よ

かけがえのない今よ

私の生きる、この今よ。

七十三年前、

私の愛する島が、死の島と化したあの日。

小鳥のさえずりは、恐怖の悲鳴と変わった。

優しく響く三線は、爆撃の轟に消えた。

青く広がる大空は、鉄の雨に見えなくなった。

草の匂いは死臭で濁り、

光り輝いていた海の水面は、

戦艦で埋め尽くされた。

火炎放射器から吹き出す炎、幼子の泣き声、

燃えつくされた民家、火薬の匂い。

着弾に揺れる大地。血に染まった海。

魑魅魍魎の如く、姿を変えた人々。

阿鼻叫喚の壮絶な戦の記憶。

みんな、生きていたのだ。

私と何も変わらない、

懸命に生きる命だったのだ。

彼らの人生を、それぞれの未来を。

疑うことなく、思い描いていたんだ。

家族がいて、仲間がいて、恋人がいた。

仕事があった。生きがいがあった。

日々の小さな幸せを喜んだ。

手をとり合って生きてきた、私と同じ、人間だった。

それなのに。

壊されて、奪われた。

生きた時代が違う。ただ、それだけで。

無辜の命を。あたり前に生きていた、あの日々を。

摩文仁の丘。眼下に広がる穏やかな海。

悲しくて、忘れることのできない、この島の全て。

私は手を強く握り、誓う。

奪われた命に想いを馳せて、

心から、誓う。

私が生きている限り、

こんなにもたくさんの命を犠牲にした戦争を、絶対に許さないことを。

もう二度と過去を未来にしないこと。

全ての人間が、国境を越え、人種を越え、宗教を越え、あらゆる利害を越えて、平和である世界を目指すこと。

生きる事、命を大切にできることを、

誰からも侵されない世界を創ること。

平和を創造する努力を、厭わないことを。

あなたも、感じるだろう。

この島の美しさを。

あなたも、知っているだろう。

この島の悲しみを。

そして、あなたも、

私と同じこの瞬間(とき)を

一緒に生きているのだ。

今を一緒に、生きているのだ。

だから、きっとわかるはずなんだ。

戦争の無意味さを。本当の平和を。

頭じゃなくて、その心で。

戦力という愚かな力を持つことで、

得られる平和など、本当は無いことを。

平和とは、あたり前に生きること。

その命を精一杯輝かせて生きることだということを。

私は、今を生きている。

みんなと一緒に。

そして、これからも生きていく。

一日一日を大切に。

平和を想って。平和を祈って。

なぜなら、未来は、

この瞬間の延長線上にあるからだ。

つまり、未来は、今なんだ。

大好きな、私の島。

誇り高き、みんなの島。

そして、この島に生きる、すべての命。

私と共に今を生きる、私の友。私の家族。

これからも、共に生きてゆこう。

この青に囲まれた美しい故郷から。

真の平和を発進しよう。

一人一人が立ち上がって、

みんなで未来を歩んでいこう。

摩文仁の丘の風に吹かれ、

私の命が鳴っている。

過去と現在、未来の共鳴。

鎮魂歌よ届け。悲しみの過去に。

命よ響け。生きゆく未来に。

私は今を、生きていく。

3倍も長く生きてきた教員とは雲泥の差です。英語圏流の学校教育でも受けてきたのでしょうか。ていうか、私もこんな朗読無理です。

スピーチ、すなわち発信する側の意識と練度が高ければ、ここまで昇華することができるといういい例ではないでしょうか。そして、なんでもかんでも短ければいいってものでは無いと言うことのいい例だとも思います。

一部では、17歳でノーベル平和賞を受賞したマララに匹敵するとまで言われていたんだそうです。

さすがに、こんな情緒あふれる表現を、ビジネスの場で使う機会はありませんけどね。でも、相手を引き込むスピーチや、伝えた内容を相手にイメージしてもらう表現力の豊かさなどは、大人である私たちも参考にするべきではないでしょうか。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。