理想を現実にする力

「〇〇するべきだ」

という表現ですが、ここまでは私もよく使います。

だって、そうするべきだと思っていることですから。

しかし、よくあるのが自分はしないくせに他人のことになると、

やたらと正論を振りかざす

ような人。

これは信頼どころか信用もされません。

当然です。有言不実行なわけですから。

言葉にする以上、まず自分が率先して実行しなければ誰もその言葉に重きを置いてくれません。"理想"は語れても"現実"問題として行動を起こさない人を、人はそう簡単に信用してくれたりはしません。

人として、上に立つ者としての心構えに

「率先躬行」と「率先垂範」

と言うものがあります。前者は"そっせんきゅうこう"と言って、意味は『人の先に立って、自ら物事を実行すること』です。後者は"そっせんすいはん"と言って、意味は『人の先頭に立って物事を行い、模範を示すこと』です。

実はこれ、意外とマイナーな四字熟語のように認識されていますが、たとえば自衛官の心構えとしても非常に有名な言葉です。

「率先躬行」は陸曹の心構えで、すなわちプロフェッショナルとしての在り方を指しています。これが出来なければ…つまり口先だけで行動で示せなければただの評論家でしかなくプロとは呼べないということです。

「率先垂範」は陸尉以上(幹部)の心構えで、すなわち人の上に立つ者の心の軸として求められています。これは上司であっても親であっても同じです。人の上に立つということは、下に就く人の成長に対しても責任を持たなければならないからです。

さて、こうした考え方はひとことで言うと理想論です。

最初に述べた「〇〇するべきだ」と言う考え方も1つの理想論を示唆したものでしょう。

しかし、プロであれば「理想は理想、現実は現実」としっかり見定めて切り分ける必要があります。もちろん切り分けたからと言って理想を持たなくていいというわけではありません。

現実とは、得てして理想とは遠いものです。

どこまで近づけても、完全に一致することはないでしょう。

しかし、世の中のありとあらゆるビジネスは

理想に近づける

と言う1点においてこれに勝るものはありません。

そもそもITサービス産業自体、顧客のニーズ…すなわち理想を形にする業界です。常に現実に甘えることなく一歩先の理想を語れなければ、この業界にいても苦労しかありません。理想や正論を語れず、語らず、胸に秘めず、ただ目先の現実に沿って作業しているだけではいずれ社会や時代の変化に対応できなくなります。

人間は適応能力が高い生き物ですが、適応変化のスピード感は決して早くありません。特に、精神面の変化速度は他の生物より低いとさえ言われています。

最初から理想(≒遠い目標)を持ってそれに近づけるよう努力する者と、現在の状況に甘えて理想(≒遠い目標)を持たずに、あるいは理想を軽視して努力する優先度を落とす者とでは、いざ環境や状況が変化した時の対応初速も対応率も大幅に違います。

たとえば、予期せずトラブルが起きたとします。

それまで普通にできていた交渉や調整でもいざ拗れてしまうと大抵の場合は今までとは異なったアプローチをしなければ、お客さまも今まで通りの応対はしてくれません。

しかし、トラブルになるとなかなか難航して思うように進まず、最後にはお手上げ状態になってしまう…と言うことはないでしょうか。

これも環境の変化に自身がついていけなくなっている証拠です。IT業界の本質的な理想から、現実的な企業としての営利中心の活動にシフトしてしまっているのです。

IT業界…とりわけ『ソフトウェアサービス産業の本質的な理想』はモノを作ることではありません。ソフトウェアを作ること自体は目的を実現するための手段の1つです。それは確かに仕事の一環ではありますが、それ自体が目的ではないのです。

民法における「請負契約」の都合上、成果物に対する感性責任は伴いますが、それはあくまでも商取引における本質であって業界の活動に対する本質ではありません。

私たち『ITサービス産業の本質的な理想』は

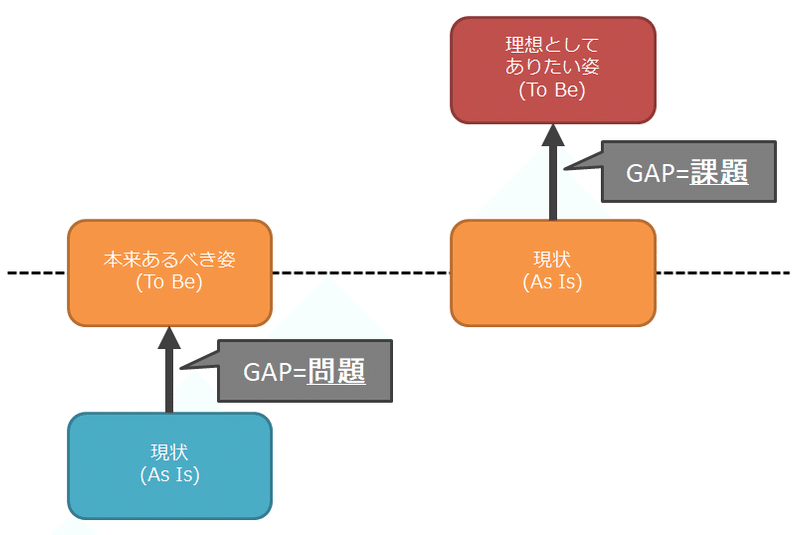

お客さまの現状抱えている課題や問題(As-Is)を把握し、

その課題や問題を理想の形(To-Be)に解決してさしあげる

ことです。

その結果に対して対価をいただくのが本質です。平たく言えば「解決してなかったら、対価もらっちゃダメだろ?」ということです。

これに対し、トラブルや事故と言うのはお客さまの描く理想から遠くかけ離れた状況になります。そんな時に、私たちが"(自分たちの思う)ギリギリここまでにさせてくれ"と言う交渉や、"(自分たちは)これで良いと思っている"というアプローチがはたしてお客さまのTo-Beを叶えるための視点での発言か?と言うとそれは100%「No」であると言えます。

完全にお客さま目線を無視して、自分たちの保身にしか走っていません。

だから余計に拗れるのです。

理想(ゴール)に辿り着くための視点を捨て、現在(目先の状況)だけしか見ていないとこうしたすれ違いが起きてしまいます。

平時のお客さまの要望が「As-Isの抱える問題を解決してほしい」であったとすると、緊急時のお客さまの要望は「本当にTo-Beの状態にもっていけるのか?」と言う不信感からくるものです。

どちらもAs-IsとTo-Beの溝を埋めるためのアプローチであればいいだけなのになぜか緊急時…すなわちトラブルに発展すると、責任の所在を明確にするだとか、その擦り付け合いになるだとか最終的にはまともなモノにならずTo-Beも満たせないものにするだとか、そう言ったことしかしなくなっていきます。

平時であっても、緊急時であっても、責任を問うための「Who(誰が、誰を)」を主語にした時点で解決からは遠のきます。

「What(何が、何を)」と「How(どうやって)」そして「When(いつまでに)」だけ決めれば解決できるというのに愚かしいとしか言いようがありません。

少なくとも、私が携わってきたトラブル案件を解決するための方策は、常に一貫して

現存戦力で、如何にしてお客さまの許容する範囲内で、

当初に想定されていたTo-Be(理想)まで持っていくか

だけです。

その方法論(引き出し)をどれだけ多く持てるか?によって、チーム構成やスケジュールを最小限の変化に留めて対応が可能になります。

そしてその中には、なによりも私自身が率先躬行していたと思います。一番面倒なところや、一番大変な役割を受け持つことも多かったと思います。

そもそも、それ以外のアプローチをしたことがありません。

そしてそれで解決または解決できるところまで支援してきたはずです。そういう証明を幾度となく繰り返し、結果としてお客さまも最低限の納得はされていたはずです。

もちろん、納期等スケジュールの課題などについては"お客さまの許容する範囲内"で調整してもらうことなどはありますが、それ以上お客さまに無理を強いることはありません。

私は、かれこれ26年の社会人年数=IT業界年数となる人間ですが、その大半がトラブルの火消し…と言う、今思えばとんでもなくブラックな役割を渡り歩いてきました。

自身にプロジェクトをコントロールする権限が与えられなかった20代の頃にはロクでもないリーダーの下に就いて、1日2時間しか休憩がなく、月に1日休みがあるかないかで、それが1年半も続いていた…と言うこともあります。

軽度な心臓発作や貧血で病院送り…と言うのもよくありました。

しかも、即日退院してそのまま徹夜なんてこともしていました。

心の病にもならず、再起不能になるような大病も患わず、「よく生きてるな…」と自分でも感心するほどです。

そうした経緯から、平時のお客さまとの応対と緊急時のお客さまとの応対で自身の頭の中や精神の中をいじくりまわしてスイッチし見事に解決することが、どれだけ大変かを誰よりも理解しているつもりです。

常に緊急時を想定し、緊急時でも平時でも、同じ対応ができるよう、

「顧客のTo-Beを如何にして実現するか」

と言う観点でマネジメントします。

決してモノづくりを中心には考えません。モノは作ることが当然の『前提』であって、『目的』にも『目標』にも、もちろん『計画』にもなり得ません。

如何にして、スケジュール内にモノが出来るようにするか(スケジュール)

如何にして、目的に沿ったモノであることを証明するか(品質)

如何にして、これらをコントロールして想定通りの利益を出すか(コスト)

それだけです。

これは平時でも、緊急時でも変わりません。

そして、その理想(目標)さえすべて押さえることができていれば、平時であっても緊急時であってもお客さまは納得するのです。それ以外の結果を出して、「お客さまは無条件に納得し、満足してくれる方法がある」と言うのであればそうすればいいでしょう。

しかし、私はこれ以外にお客さまが納得する術を知りません。

理想とは、ゴールです。

正論とは、正しいプロセス方法論です。

理想を語れないということは、自分の進む方向を定めていないということです。羅針盤も灯台もない大海原に筏で出航するようなものです。正論を語れないということは、自分の行いの正当性を証明できないということです。

「正しい活動さえすれば必ず正しい結果がついてくる」と言うプロセス志向に基づいて考えるならば、正論に近づける努力を惜しんだ時点でどこかにやましいことがあるということです。

場合によっては、以前あったKYBや日産、日立化成等のように、不正データや不正会計によって自らの首を絞めていくことになるでしょう。

もちろん、現実も大事です。

理想や正論を語ったところで、自分の現在の立ち位置を理解していなければ理想や正論に辿り着くまでの道筋を描くこともできません。

現在(現在値)と理想(到達点)の2つを定義し、2つを常に中心に据え、

どちらに偏るでもなく、徐々に理想に近づけるように努力し、適宜その評価を行って、微調整すること。

それが何事においても重要ということです。

プロジェクトとして「成功」すれば予定通り売上があがり、想定通りの利益が得られ、そして顧客の評価があがることになります。

「成功」とはそういうものです。

そして、常に安定して「成功」するため(成功率をあげるため)の取組みとして、

「現実を見据え、されど現実に甘えることなく、

常に理想を視界にとらえ、進化と変化を繰り返す努力を怠らない」

これ以外に重要なことがあるのでしょうか。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。