問題解決を最速で実施する

ある社員が業務の遅れを「溜めに溜めて」爆発寸前のところで報告に来る。

「いま問題のあるタスクが30個もあって……

どこから手をつけていいか、わからなくなってしまいました」

というケース。聞かされる方にとってはたまったものではありませんよね。新人教育で学ぶ頻度の高い報連相の「報告」が理解できていない証拠と言ってしまえばそれまでなんですけど、でもシステム開発の現場ではスケジュールの遅延というのはよくあることだったりします。

たぶんその瞬間に限っては新人未満の責任感なのかもしれません。

残念ながらIT業界において「遅れ」がまったくないまま進められたプロジェクトというのは、経験したことがない人の方が圧倒的に多いのではないでしょうか(ゼロではないと思いますが)。私も多くのプロジェクトにおいて「納期を順守する」はできても、スケジュールの一つひとつまで「遅れが生じなかった」というプロジェクトは…本当に数えるほどしかありません。

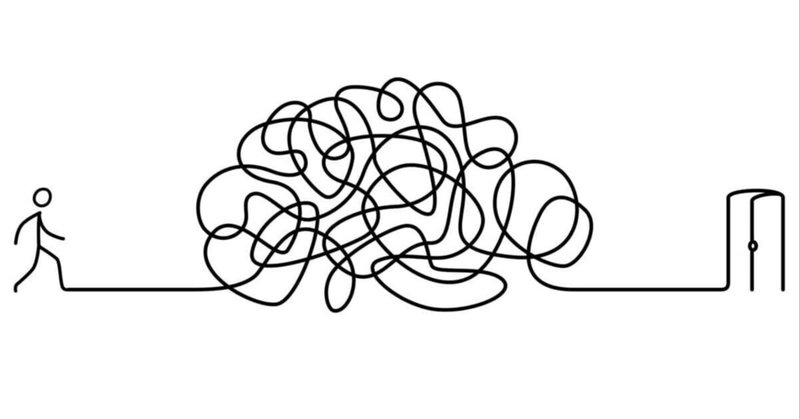

トラブルや緊急事態というのはそうした遅延の状況が多数・多岐にわたり、その絡み合った状況が複雑であればあるほど、困難であればあるほど、その人の仕事の本質的力量が問われる場面です。

では、こうした極限の局面で慌ててパニックになってしまう人と、落ち着いて対応してトラブルを解決に導ける人とではいったい何が違うのでしょう。

生まれ持った頭のよさでしょうか?

あるいは経験の豊富さでしょうか?

もちろんそういったことが違いになることもありますが、決定的となることはありません。もしそういった差がなければ仕事として成立できないのだとしたら、世の中はもっとトラブルまみれで満ち溢れていることでしょう。いちばん大切なポイントは、

「ロジカルに考えているかどうか」

です。

さらに具体的に言えば、

「問題の全体を俯瞰してとらえているか」

「複雑なことを、シンプルにしてから考えているか」

ということです。逆に言えば、これができてさえいれば新人でも若手でも、平凡な能力のままで対応できる仕事の量や複雑さは圧倒的に増えます。

そもそもどんなに難しい仕事も、基本的な仕事の組み合わせや応用/変化形でしかありません。

絡み合った物事をシンプルにして問題の本質を見抜くことができれば、おのずとその解決策を見つけることができます。こういった考え方を、少し専門用語化してみると要するに抽象化となります。

ちなみにこれ、IT業界でも一部の優れたエンジニアたちが上流・超上流工程などでよく活用している「モデリング」技術そのものだったりします。そのため、エンジニアリングに優れていけば結果的に親和性の高いスキルとなっています。

本当に頭のいい人というのは、複雑な問題を複雑なまま解くことができる人ではなく、複雑な問題を誰でも解けるくらいの簡単なレベルまで分割できる人なのです。

「本当にデキる人は、抽象化能力が高い」

と言われるのもこうしたことに起因します。

たとえば、突発的なシステム障害が起こった場合。

チームの様子を観察していると、慌ててしまう人と的確に行動できる人の差が明らかに見てとれます。混乱した状況について"複雑なまま考えている"人は目の前のトラブルに慌ててしまい、「あれをしなきゃ、これをしなきゃ」と思いつきで動き、対応に余計な時間がかかってしまいます。

ときには、さらなる障害を引き起こしてしまうこともあります。

こういう人は「○○さん、トラブルです!」と報告が素早いわりに、「で、問題は何なの?」と聞くと整理して答えることができません。

たまに

「『要するに』『つまり』を口癖のように、

枕詞につけて会話できるように訓練してみるといいよ」

と言って、若手や中堅を指導するのはこうした問題解決力強化のための訓練です。「要するに」「つまり」を使った文法で概略を卒なく説明できる人や自分の理解を例示できる人は、物事をシンプルに考える下地が既に備わっていることを意味します。

問題を複雑なままとらえている人は、次のような行動をしてしまいがちです。

・思いつきや衝動で動く

・目の前のトラブルだけを見て動き出す

・とりあえず、やってみる

こうした行動は、トラブルが起きていないときあるいはあまり難易度の高くない単純な仕事であれば成果に結び付くこともあります。

たとえば、「目標:電話で1件のアポイントを取る」という場合。

手当たり次第に電話をかけて運よくOKをもらうという方法であっても1件であればすぐに成果が出ることもあります。しかし「目標:電話で100件アポイントを取る」という場合はどうでしょう。これだと仕事の難易度が高いため、何も考えずにただ手当たり次第に行動するだけではなかなか結果につながりません。

「最速」でゴールにたどり着くためには、普段から次の3つの原則を意識する必要があります。

考える枠を決める

「真っ白の紙に好きなように絵を描いてください」と言われると、何を描こうか、どこから描き始めようかと戸惑ってしまうでしょう。

仕事でも「さあ(なにかを)考えよう」と白紙から考え始めると、「何を考えるべきか」「何から考えるべきか」はなかなか浮かんできません。

白紙のゼロベースではなく、考えるべき『枠』を作ることで誰でもその『枠の中』に集中して考えることができるようになります。「いま何を考えればいいか」がシンプルかつクリアになるので戸惑うことがなくなるのです。

たとえば、次のようなことがあったとします。

あるリーダーが「いま問題のあるタスクが30個もあって、どうしていいかわかりません」と相談しに来ました。話を聞くとかれこれ半年以上、解決を先延ばしにしていたことが積もり積もって30個も溜まってしまったとのこと。

プロジェクトの大きな節目が1カ月半後に迫っている中、何からどう手をつけていいかわからなくなってしまっていたのです。その報告をざっと確認し、30個の問題について

課題の内容

現在の状況

担当者

難易度

影響度

優先度

などの情報を図のようなマトリクスで整理するように指示したとします。

このマトリクスで枠に沿って整理した結果、実は3分の1はすでにやるべきことが決まっていて解決されていたことがわかった…ということはよくあります。あとは残りの課題を影響度と優先度の高いものから順次片づけていくという方針にすれば大抵は解決します。

状況を整理する枠を作ることで、これまでどうしていいかわからなかったリーダーが

簡単に状況を整理し、把握することができるようになった一例です。

全体像をとらえる

よく「あの人は重箱の隅ばかりつつくよね」などと言っているケースを見ることがあります。全体のバランスを考えず、さまつなことばかりにとらわれていることを揶揄する言葉です。

では、そのような人たちは

なぜ重箱の隅ばかりをつついてしまうのか?

を考えたことはあるでしょうか。

答えは明らかで、そこが「重箱の隅」であることに実は気づいていないからです。重箱の全体像がわかっていなければ、自分がつついているところが隅なのか真ん中なのか、把握することができません(わかっていて確信犯的に重箱の隅ばかりしか見ない人はもう色々手遅れですね…)。

重箱の隅をつつく人が悪いようにも見受けられますが、実はそうではありません。

これは全体像を先に定義していないまま情報を展開していることに問題があるのです。

会議などで上司やお客さまからしばしば

「いま話しているものの総量はいくつなの?」

「全体がわからないと判断できないな」

と指摘されることがあります。

「なぜそんなことをいちいち確認するのか?」

と理解できない人もいるかもしれませんが、自分がリーダーとして大きなチームを率いるようになるとその意味がわかるようになることでしょう。

メンバーから

「今週は、ほかのものを後回しにしてこのタスクに注力したいです」

と相談されても、「そのタスクがどれくらい重要なのか」「いま本当にそのタスクに注力しないといけないのか」ほかのことも含めた全体像がわからないとOKもNGも出せません。

また、ときおりメンバーに「あの資料、いつまでに作る予定?」と聞くと、「すみません!急いで明日出します!」と焦って答えてくる人がいて、「別に急いでいるわけじゃないんだけどな」と思うこともあったりするでしょう。

この場合、求めているのはスケジュールの全体像なわけですから、たとえば

「2週間後に完成予定で進めています。

いま3日目でだいたいの構成が出来上がりましたので、

週明けくらいには一度ラフな状態で確認いただく予定です」

などと答えてもらえると順調かどうかがだいたいわかり、今後のチェックポイントや自分の空けておくべきスケジュールを考えることができるわけです。

ムダに考えない

よく経営戦略で「選択と集中」が重要だということがいわれますが、これは思考においても同様です。

「考える枠を決める」と「全体像をとらえる」で述べたように、情報が枠で整理されて全体像が把握できるとこれまで雑多だった情報がすべてきれいに可視化されます。ごちゃごちゃに詰め込まれていた要素をすべて取り出し、表に整理して並べたという状態です。考えるときは、そこから重要なものだけを「選択」し「集中」して掘り下げていくのです。

このときいちばんよくないのが、

なんとなく全部を考えること

すなわち、考え方に根拠がないケースです。

これは完全に時間のムダです。

1時間の思考時間をムダな検討にまで時間をかけるのか、それとも効果の高い重要なことだけに費やすのか。それによって仕事の成果が大きく変わってきます。

「思考の選択と集中」を考えるとき、よく「ぬり絵」のイメージを使います。

いま考えるべきではない枠をグレーでぬりつぶすことで、枠の中で重要度の濃淡がつき、必要のない部分を考えなくて済むようになります。ここで注意すべきは「ぬり絵」=「選択と集中」をするためには、まず全体像がしっかりと定義されていなければなりません。

全体をぼやかして全部考えたふりをし、選択と集中をした結果だけを提示しても、それは信用も信頼もできないうえに本当に考えた結果であればまだしも、そうでなかった場合は、後々大爆発することも覚悟しておかなくてはなりません。

たとえば図のように、東京、大阪、名古屋、福岡…とエリアごとの売上データについて考える場合。「売上げの伸び悩みをどう解決するか」がテーマであれば、売上げが伸びている大阪、名古屋については考える必要がありません。

4エリアを考えるよりも2エリアだけに絞り込んで考えるほうが、単純に時間は半分になります。もしこれがそれぞれの支店長を集めた会議だというのであれば、大阪と名古屋の支店長は早々に退席してもいいかもしれませんよね。それだけで高額報酬の人たちをムダな時間から解放することもできます。

また、その時間を残りの2拠点について考えることに費やすならば、1拠点あたりに思考できる時間は2倍に増えるのです。

もちろんこれは一例で、その増減の要因まで特定すれば本当に考えておかなくていいことなのかどうかは異なりますが、少なくとも優先度付けには貢献することがわかります。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。