【問題解決管理】問題の原因診断および影響判断

「問題」が登録されて、ステータスが『発生』となったら、まずはその問題内容から原因を特定し、分類をします。

「分類」とは、ある特徴ごとのカテゴリーにしたがって整理して、同じ特徴を持つもの同士を管理しやすくすることですね。古代ギリシャの哲学者プラトンの弟子にして、主に生物の分類法を構築したアリストテレスが分類学の祖とも言われています。

ここでは「問題」の原因を特定した際に、その原因ごとに分類することで、類似の問題を再発させないようにすること、さらには現在のプロジェクトの進め方の「どこに弱みがあるのか」「どこを補強すればいいのか」を分析することが目的となります。

そして、適切な対策を決定するために、その影響を判断します。

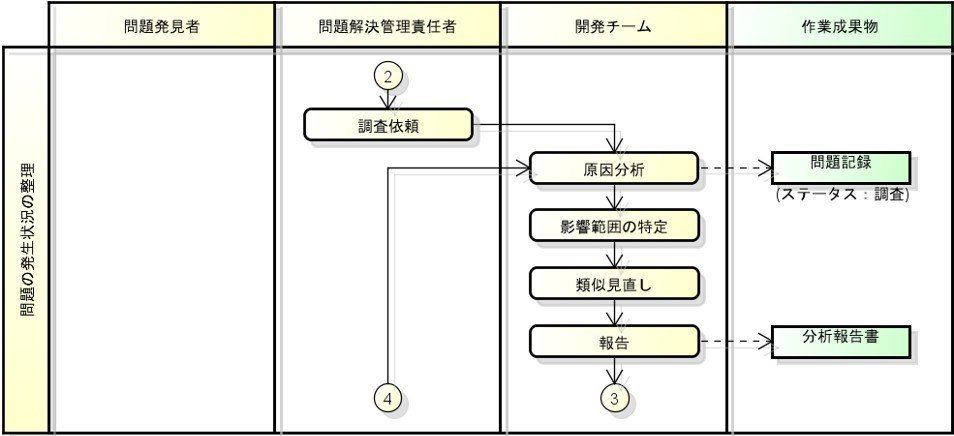

問題の発生状況の整理

問題解決管理責任者は、記述された「問題」に対して、その事象を深く調査するためにも、同一環境上でもう一度再現することのできる条件について、ハード、ソフトの別なく、5W2Hをすべて明らかにしなければなりません。

問題発見者の奇跡的なナニするアレでたまたま起きただけの問題では、調査のしようがありません。もう一度、別環境で調査するために再現させられるだけの情報が必要なのです。

原因の特定

問題を再現することができれば、調査もしやすくなります。

EDI(統合開発環境)などを用いないプログラム言語の場合、少々前時代的な原因特定が必要になることもありますが、少なくともEDIが使える言語については、ステップ実行(1行ずつ動作確認しながら進めること)ができるので、問題があるプログラムを特定するのに、時間はそうかかりません。

ただし、『特定される要因は常に1つとは限らない』と言う点については、注意が必要です。問題は原則として、複数の要因が絡み合って発症することの方が多いです。その際、「その原因さえ起きなければ100%発生しなかいか?」と問うことを忘れないようにしましょう。

たとえば、原因を分類化すると、上記のようなものがあるかと思います(影響度は基準値であって、絶対値ではありません)。あくまで細分化したモノなので、管理体系や対策方針などに絞り込んでもっと簡素化してもいいと思いますが、詳細化されていればいるほど、絞り込みやすいと言うメリットがあることも忘れてはいけません。絞り込みやすいというのは、検索する時だけでなく、原因の特定もしやすい…と言うことになります。

管理者の(管理がしやすいと言う)都合だけで、物事を考えないようにしましょう。問題解決管理において最も重要な目的は

・問題を適切に解決する

・再発防止情報を有効活用して、二度と問題を起きないようにする

・類似の問題が発生した時、参考にできて、余計な手間が低減できる

と言ったことのために使うものです。決して「やれと言われたので、仕方なくやる都合上、せめて責任者が楽できるようにしたい」と言う目的で管理するものではありません。

このように分類していき、1つあるいは複数の原因を特定した後、他に要因が出てこなければ、特定は完了となります。

対策要否

対策するためには、根本的な原因を取り除く必要があるのはご存知の通りかと思います。その場しのぎの対策を講じても、衣服で言えば、つぎはぎにするようなもので、より悪化する可能性すら残してしまいかねません。

問題は、「作業プロセスのどこかに欠陥があるために発生する」と言うことを前提に、特定された原因にともない、是正すべきポイントを押さえなければなりません。

ここから先は

¥ 1,000

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。