スタジオディテイルズのディレクター陣が語る。クリエイティブ制作における独自のこだわりとは

株式会社スタジオディテイルズ(以下、「ディテイルズ」)では、デザイン面や演出面など細部にこだわって質の高いクリエイティブを生み出し、いくつものデザインアワードを受賞してきています。クリエイティブができるまでには、デザイナーやエンジニアだけでなく、クライアントと日々並走し、機能するもの・ビジネス成長に寄与するものを作ろうと行動しているディレクターの存在が欠かせません。

そんなディテイルズのディレクター陣が登壇したイベント「Details Director Session vol.01」には、200名を超える参加者にお集まりいただきました。

本レポートでは、クリエイティブ制作におけるディレクターの仕事内容ややりがい、向き合うスタンス、こだわりなど、イベント当日に話した内容をご紹介します!

セッションレポート

スタジオディテイルズとは

まずはディテイルズのプロデューサー 堀田顕人(以下、堀田)より、ディテイルズという会社についての説明がありました。

堀田:スタジオディテイルズは、名古屋と東京で活動するクリエイティブエージェンシーで、昨年12月にグッドパッチグループへ参画しました。従業員数は全体で現在約30名。そのうちディレクターは6名おります。

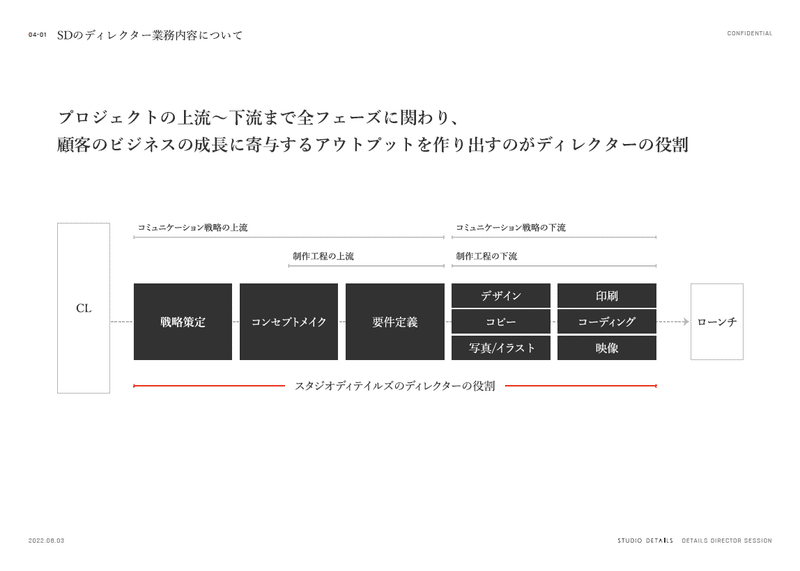

クライアントのビジネス・ブランド成長へつながるよう、ブランディング全般からデジタル領域での制作、実体験に生きるような空間プロデュースなど、幅広くワンストップでご支援させていただいています。その全工程に関わるのが、ディテイルズのディレクターです。

本日は、ディテイルズのディレクター3名がどのように素晴らしいアウトプットを生み出しているのか、また、ディテイルズのディレクターとして重要な考え方やスタンスを、以下3つのトピックに分けてお話します。

1.ディテイルズのコンセプト術

2.コンセプトをビジュアルに落とし込むディレクション

3.ディレクターという職種ではなく役割

明日から使えるディテイルズディレクターならではのTIPS

ディテイルズのコンセプト術については、リードディレクターとして働く北川パーヤン(以下、パーヤン)よりお話がありました。

1.スタンス

パーヤン:ディテイルズのコンセプト術について、スタンス・メソッド・TIPSの3つに分けてお話します。まずスタンスで大事にしていることの一つは、「自分の欲求を第一義に置く」こと。「自己満足では?」という雑音は無視して、イケてるものを作るという軸はブラさずにいると、自然とその考えにマッチした分野の案件が寄ってくるんです。

スタンスでもう一つ意識しているのは、「対顧客において自分をどう置くか」。Webサイトを作る会社の窓⼝として⾃分を置くのではなく、クライアントのビジネスを成⻑させ、社会との接点を作り、新たなチャレンジの機会を作る「⾔葉とビジュアルの責任者」として自分を置くようにしています。そうするとプロジェクトに対する責任や権利が増えてきて、仕事が楽しくなり、もっと良いものが作れるようになるはずです。

2.メソッド

パーヤン:メソッドは5つあります。最初にやるべきなのは、クライアントにマインドセットできるか、 どれだけ求められるかというところです。私たちは案件開始前に、整理や調査、調整など、思考と⾏動のすべてをクライアントに求めます。クライアントがどれだけ熱量を注ぐかによってアウトプットに違いが出てくるので、私たちだけが頑張るのではなく、クライアントにも頑張ってもらえる環境を整えておくことが大事なのです。

2つ目のメソッドは、ケイパビリティを⾒せ、コアを突き、 風呂敷は⼤きく拡げること。結局作り始めると縮小する場合が多いので、まずは自分たちの能力を最大限に見せて、核心を突くアドバイスをしつつ⾵呂敷を拡げ続けるのがおすすめです。風呂敷を拡げて全力で取り組むことで自分たちのケイパビリティもまた高まっていきます。

3つ目のメソッドは、「向かい合ってから、隣に⽴つ」を繰り返すこと。クライアントへのヒアリングでは、揚げ足をとるレベルで質問を投げかけます。それだけでは嫌なやつで終わってしまうので、出た問題点に対してはクライアントと同じ目線で回答を出していきます。それを繰り返すことで、クライアントにとって真の理解者になれるんです。

4つ目のメソッドは、⾜りない部分は社外を頼るということ。ディテイルズでは社内完結を美徳としていないので、案件や課題に対して適切なパートナーをアサインすることが肝です。私も自分でコピーを書くときもあれば、案件によっては性別や年齢の違うコピーライターをアサインしたり、マーケティング会社に初期のヒアリング段階から入ってもらったりすることもあります。

最後は、数多ある「接点」として落とし込む、 綺麗な1wordは必要ないということ。コンセプトを考えましょうと言うとみんなワーディングドリブンしがちですが、アウトプットは最終的に多岐にわたり、それぞれに適した情報量があるので、「誰に何をどう伝えるか」を必要な量でまとめていくのが大事です。

3.TIPS

パーヤン:最後に、明日からみなさんが使えるTIPSを3つご紹介します。1つ目は、主語を「We」にすること。「我々は」 「僕たちだったら」など、主語を私たちへ変換することで、自分とクライアントを同一視して、プロジェクト全体を通して一緒に戦ってますという感じを出しています。

2つ目は、思考を全部⼝にすること。クライアントからの要望や意⾒に対して、思うことがあっても一旦は「なるほど」と一旦受け止める。その後、「それだったらこうですね。でもこういうデメリットもありますよね。メリットもあるけどデメリットの方が大きいので、やめた方がいいですね」というように、回答にいたるまでの思考を全部⼝に出してしゃべると、「じゃあ大丈夫です」となることが多いです。

3つ目は、クライアントとのMTG中に社内会議を始めること。議論になったときは持ち帰らずに、議題に上がったことをデザイナーやエンジニアに対してその場で話しちゃいます。複数の意見がぶつかった結果残ったものに対してはクライアントも信じやすいですし、話し合っていく過程が見えるとジャッジがしやすくなるのです。

“役割” と “優先度” を整理すると伝えたいことは明確になる

コンセプトをビジュアルに落とし込むディレクションについては、ディテイルズのディレクターとして働く湊さおり(以下、湊)よりお話がありました。

ビジュアルを作る前段階

湊:はじめに、コンセプトからビジュアルを作っていく一歩手前の段階からお話します。まずはキービジュアル(以下、KV)で⼀番伝えたいコンセプト・メッセージは何か考え、伝えたい要素の優先度を整理します。クライアントによってはKVでいろんなことを表現したいという要望があるので、その場合KVで何を見せるか、どう表現するか整理するのが重要です。優先度と役割を整理することで伝えたいことが明確になるということは、実際に資料をお見せしてご説明させていただきます。

湊:上図のように、KVと下層コンテンツで分けて、それぞれ伝えたいメッセージや、読後感としてユーザーに伝えたいこと、最終的にサイト全体で伝えたいことを整理します。

湊:上図ではよりブレイクダウンした形になっているのですが、下層コンテンツのそれぞれの役割を記しています。例えばコンセプトであればフィロソフィー理解や共感、プロジェクトストーリーや企画であれば事業内容や社会貢献度の高さを理解するなど、それぞれのコンテンツの役割を整理することで、KVや下層コンテンツで伝えたいところが明確になるのです。

このように、ビジュアルを作る前に役割と優先度を決めて、クライアントと共通認識をもっておくことで、クライアントが迷わないというメリットがあります。また、好き嫌いの好みによらない意思決定がされやすくなるというメリットもあります。伝えたいことが明確になっているので、クライアントの好みでデザインが弾かれにくいです。

コンセプトとビジュアルを作る段階

それでは実際に、コンセプトとビジュアルを作っていく段階のお話へ移ります。ディレクターとして全体のフェーズを担当する際、最も意識しているのはコンセプトとビジュアルが「相関」しているかです。ビジュアルには、写真やコピー、CG、イラストなど様々な要素が含まれます。

例えば写真ひとつとっても、「〇〇を伝えたい。だから〇〇なトーンの、〇〇なカットの写真が必要である」というように、コンセプトと一つひとつのアセットがつながっているかを説明できることがとても重要です。その作業を怠ると、コンセプトと最終的なアウトプットが乖離する可能性があります。だからこそ、ディレクターとして各セクションのメンバーに対して、作りたいものの意図と目的をきちんと伝え、自分が最後まで見るという責任感をもつのが大事なのです。

具体例のご紹介

湊:ここからは具体例でご紹介します。私が担当させていただいた、三菱ケミカルさんの採用サイトでは、「みんなの夢が地球をまわす」というメインコピーがすでにあり、「未来志向」「楽しみながら周囲を巻き込んで行動」「1⼈→チーム」「⼈柄の良さ」「コツコツ頑張れる⼈」など、いくつかキーワード(以下、KW)をいただいていました。

湊:そこでまずはコンセプトを分解し、表現したいことを図に落とし込みました。上図ではミクロからマクロという視点で、1人の未来志向をもった人が集まることでチームができて、それが環境や社会へ影響を及ぼし、最終的にはサステナブルな未来をつくるというのをコピーから分解して、概念図へ落とし込んでいます。この図をもとに、実際に提案したデザイン資料がこちらです。

湊:「宇宙規模から1人の夢、という幅広いスケール感を、紙を何枚にも重ねたような奥行きある構造で表現した案」というコンセプトで、スクロールすると宇宙から地球、地球から街へというように、マクロからミクロへ進んでいく案を提案しました。このように丁寧に進めることで、コンセプトとビジュアルがきちんと相関しているアウトプットになったと思っています。

ディレクターとして意識していること

最後になりますが、ディレクターとして最も意識しているのは、すべてを主体的に関わる意識をもつことです。ディテイルズのディレクターはプロジェクトの最初から最後まで一貫して入るので、自分が最後まで関わるんだ、やりきるんだという意識をもつことが、アウトプットの完成度に影響します。

また、なぜ作るのか?⽬的をきちんと伝えるのも重要だと思っています。制作物が複雑になり、工程や関わるメンバーが増えたときに、作りたいものだけではなく目的まで伝えるのが重要です。制作メンバーだけでなく、クライアントとも共通認識をもって進めるのが、一体感のある制作物や高いクリエイティブを生み出すうえで必要な要素だと思っています。

ディレクターの役割を果たすために必要な3つの要素

ディレクターの役割については、ディテイルズのプロデューサー兼PMとして働く堀田よりお話がありました。

堀田:ディレクターの役割は、自ら決めること、判断することだと思っています。そのためにこだわっているのは、十分な準備をすることです。そして決める、準備するためのスタンスとして、仮説をたてることを意識しています。自分の中で仮説を立てた状態で準備をして、準備が整った段階で決める、判断するという流れがディレクターの役割であり、こだわりであり、あるべきスタンスかなと考えています。

十分な準備をすること

堀田:まずは十分な準備をすることについて、具体的な事例もふまえて話しますね。例えば、コーポレート・ブランドメッセージ策定の前に社員全員にヒアリングしたり、質問を作ったり、社名に込めた意図を把握したり……リブランディングの場合は、現状のメッセージの把握や、決算情報のインプットをしっかり行います。また商品やサービス、場所があるクライアントの場合は、準備段階で実際に利用してみることもあります。

同じようにロゴ策定の前には、クライアントから100ページ以上ある資料をいただいたのでひたすら読み込み、その中から必要なKWを抽出し、そのKWを分類しました。すべてのKWをロゴに込めるのは難しいので、「これはロゴに、これはKVに……」というように、一緒に振り分けを行いました。

もう少しサイト寄りのお話だと、情報設計の前に改めてサイトの目的・位置づけを整理しつつ、「誰がこのサイトに来るか」「どんな経由で、どんなKWで来るか」「サイト内でどんな行動をとって、どのページに着地するか」など、ユーザーの流れをひたすら細かく整理して、それからサイトマップを作っていきます。

サイトデザインに関しても同様に、クライアントのロゴやブランド名の意図を整理したり、クライアント⽀給の写真を確認してビジュアル基準値を把握したり……ときにはサイトを芸能⼈に例えてキャラクターを考えたり、デザイナーを連れてクライアントの⼯場現場⾒学へ行ったりすることもあります。

自ら決めること、判断すること

堀田:各フローで準備を進めたら、いよいよ判断します。例えばコストとスケジュールとクオリティはときには相反することもありますが、準備段階でクオリティの基準値をプロジェクト内で周知徹底されていれば、 あとはスケジュールやコストでどうやりくりするかなので余計な判断や決断をすることなく、シンプルにスケジュールのやりくりだけを考えて決めていけるはずです。

また、プロジェクトマネージャーやディレクターだけでは最終判断はできず、クライアント側で最終判断がされることもあると思いますが、そんなときでも想像や意識はできると思うので、「⾃分ならどうするか?」をクライアントより早く判断しておくよう徹底しています。

仮説を立てること

堀田:いろんな人の話を聞きつつも、クライアントも気づいていないかもしれない3〜5年後の未来の姿を俯瞰して⾒て、ディレクターとして自分の中に仮説をもっておくと良いと思います。それはデザイナーからあがってきたデザインをみる局面でも同じで、ただ漫然と見るのではなく、「最初の印象は?」「この⼈であればどう⾒る?」「このプロジェクトではどんな視点で見るべきか」など、俯瞰して見つつ仮説を立てておくのが重要です。

改めてになりますが、ディレクターの役割って何だろうと考えたときに、以下3つが必要な要素だと考えています。

1.⾃ら決めること、判断すること

2.十分な準備をすること

3.仮説を立てること

Q&A

イベント後半では、参加された皆さんからの質問にパーヤン、湊、堀田が答えました。ここでは一部のQ&Aをご紹介します。

Q. 各職種 (ディベロッパー・デザイナーなど)とのコミュニケーションで気をつけていることは?また、逆に気をつけてほしいことはなんですか?

湊:一番気をつけているのは、自分よりキャリアのある人でも、若手のデザイナーでもリスペクトをもって接することです。社内社外関係なく、初めてお仕事する人でも信頼して愛をもって接するというのは、ディレクターになってからずっと思っていますね。自分が誠意をもって接するからこそ、相手にもそんな風に接してもらえる関係が築けると思います。

パーヤン:「誰が・何を・いつまでに」という3つを、チーム全員が徹底するよう気をつけています。特に、「いつまでに」は意識しないとないがしろになることが多いです。納期を明確にしたうえでコミュニケーションを取れた方が、プロジェクトはスムーズに進み、無駄な工数も生まれないです。

Q. デザインへのフィードバックはどのようにしているのかお聞きしたいです。

パーヤン:例えばジュニアデザイナーやミドルデザイナーに対しては「かっこよくない」「ださい」など、第一印象で受けたネガティブなワードを伝えますね。なぜかというと、彼らの場合は一度自分で試行錯誤したものに対してダメ出しを受けて、もう一度試行錯誤することによる成長度が高いからです。

対して、シニアデザイナーや外部デザイナーの場合は、コンセプトやデザイン要件を決める段階でいかに上手くまとめるかがクオリティに直結するので、フィードバックよりも前段が重要です。

湊:私たちには「かっこいいものを作りたい」という想いがあるので、クライアントとコミュニケーションをとるときにも「こっちの方がかっこよくないですか?」ときちんと伝えて、軌道修正しています。納得いっていないものを世に出すことはしたくないので、上手く交渉しながら進めています。

パーヤン:ディテイルズでは、クリエイティブに対して「ダサい」とか「かっこいい」とストレートに言い合える文化があるというのも大きいです。そういった文化が組織にあるかどうかは重要だと思います。

Q. 商談にはディレクターも同伴しますか?その場合、事前にどのようなことを打ち合わせしますか?

堀田:初期のヒアリングや、まだ案件になっていない段階での商談も含めて同伴します。基本的にはディレクターがすべて牽引しているので、形がくっきりしていない段階からディレクターは入って、しっかりとヒアリングをして形にしていきます。

スタジオディテイルズはクリエイティブと強い意思を武器に、マーケットに、クライアントに、クリエイティブ業界に、新たな渦を巻き起こしていきます。

ディレクター職として、ビジネスにおける価値提供と尖ったこだわりを両立することに挑戦したい方はぜひWantedlyからご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/9576267/original/78607ffd-b7d5-4838-87c9-596c734101c8?1657842151)