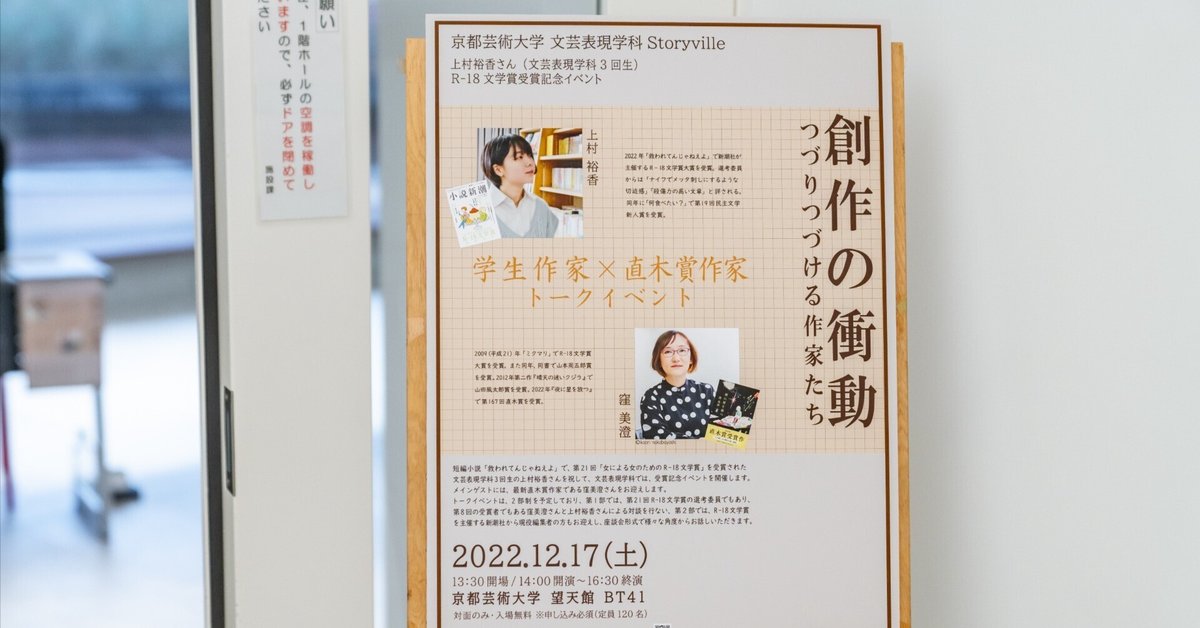

【Storyvilleアーカイブ②+上村裕香さん追加インタビュー】「創作の衝動 つづりつづける作家たち」上村裕香×窪美澄(2022年12月17日開催)|

2022年12月17日、「創作の衝動 つづりつづける作家たち」というトークイベントが開催された。これは当時、本学文芸表現学科3回生(現本学大学院芸術環境専攻1回生)であった上村裕香さんが小説「救われてんじゃねえよ」で、第21回「女による女のためのR-18文学賞」の大賞を受賞されたことを記念して行われたイベントで、直木賞作家の窪美澄さんをお招きし、ふたりのトークショーが繰り広げられた。

ここ数年は新型コロナウイルスの影響で、学外の方を交えたイベントの開催が難しかったが、このイベントでは学外からも多く参加者を募集し、当日は想像を超える来場者の方にお越しいただけることになった。

窪美澄さんは、2009年「ミクマリ」で 「R-18文学賞大賞」を受賞し、センセーショナルなデビューを飾り、同作を含めた短編集『ふがいない僕は空を見た』で山本周五郎賞を受賞。その後も次々と話題作を発表し、2022年には『夜に星を放つ』で第167回直木賞を受賞された。

「女による女のためのR-18文学賞」でのデビューという共通点を持つふたりだが、21歳で作家人生を歩み始めた上村裕香さんと、作家以外のキャリアを長く積まれてから歩まれた窪美澄さんでは、作家へのなり方も異なる。

トークイベントの第一部では、文芸表現学科の専任教員(現准教授)であり、書評家でもある江南亜美子先生が司会進行を担当し、まずデビュー前後についての話題からスタートした。上村裕香さんは高校生のときから公募新人賞に応募されており、そのエピソードからも、デビューに対する執念が感じられる。次第に、具体的な作品の書き進め方なども話題にあがり、創作に対するふたりの姿勢をより深く知れた。

また第二部では「R-18文学賞」を主催する新潮社より、雑誌『小説新潮』編集部の後藤結美さんと新潮文庫編集部の大島有美子さんをお迎えし、文芸表現学科の中村淳平先生も加え、座談会形式でイベントを進めた。作家や編集者それぞれの立場から、プロとしてデビューすることについて、また「公募型新人賞」や、それ以外のデビューの仕方について、第一部よりも広く話題が展開された。

このトークイベントは京都新聞にも取り上げられ、話題になった。またアーカイブ動画は、現在文芸表現学科のYouTubeチャンネルにて公開されている。作家を志す方はもちろん、創作のおもしろさをたくさんの方に感じていただける内容となっている。

イベントから1年半経った今、改めて上村裕香さんが質問に答えてくださった。

——簡単に、現在はどのような創作活動をしていらっしゃいますか?

新潮社さんの雑誌『小説新潮』への寄稿と、一冊目の著書となる単行本をつくることを中心に、少しずつ新潮社さん以外の出版社でも作品を発表しています。講談社の『小説現代』に短編小説を掲載していただいたり、小学館のウェブ雑誌「STORY BOX」で卒業制作と同名の小説「ほくほくおいも党」を連載させていただいたり。

作家としてジワジワとお仕事を広げている最中ですね。

——今、窪美澄さんとのトークイベントを振り返って、思うことはありますか?

自分の姿を見るのがはずかしくて、実はあまり見返せていないのですが(笑)

一年経って、窪さんのおっしゃっていた言葉の意味がじわりと自分の中に沁みてきたり、過去の自分の発言について「ああ、あなたは当時そういうことを考えて書いていたんですね」と思いを馳せたりしています。そして、こんな言葉をかけたくなります。

「あなたは受賞後第1作を13回改稿しなければいけず、半年かかったことに落ちこんで神妙な表情をしていますが、4作目&単行本をつくるときには半年よりもっと長いあいだ、苦しんで泣きながら改稿することになるので安心してほしいです。未来は暗いほうが元気づけられますからね!」

——「読者を信じること」が話題に挙がっていましたが、1年半ほどが経ち、心境の変化はありましたか?

必ずしも読者を信じる必要はないといまは思っています。

その小説の性質やいっしょにつくっている編集者さんの考え方によって、読者にどこまで示唆するかを変えている(意図する/意図しないに関わらず)ように思います。その上で、「読者を信じない」という選択肢が謗られるのもヘンだなあと思って、「信じない」の度合いを強くしている作品もあります。「信じる」のほうに傾いている作品も。

「読者を信じる作家」のほうが響きがいいし、なんかやさしい感じがしますよね。正しい気もしますよね。でも、裏表にあるものはたいてい等価値なんです。知りませんけど。

——最近、面白いことはありましたか?

ひどい質問だなあ(笑)。質問者はでてきなさい。

先日、大阪で落語のイベントに登壇したときのことです。基本的には主催の落語家さんのファンや知人が集まる少人数のイベントで、わたしも20分ほど緩いトークをすればいいと言われてぽやっと参加しました。

しかし、会場に入ると落語家さんに「今日は上村さん目当てのお客さんも来られてるみたいですよ」と声をかけられます。わたし目当てのお客さん? はて、友人がきてくれたのだろうか、と会場で待機していると、扉から入ってきたお客さんがわたしを見て「ああ、上村さん!」と片手を上げました。

数秒、じっとその人物を見つめてしまいました。まず目に入るのはミルクティー色の肩口まで伸びた髪です。……伸びた、と言っていいのかは不明ですね。それは明らかにウィッグでしたから。次に大柄な体を包むラフなカーディガン、チェック柄のミニスカートとニーハイソックス。そして、青髭の浮いた口元と、赤い口紅。

「あ、編集長。先日はどうも」

わたしは彼(あるいは彼女)に微笑みました。彼(あるいは彼女)は先日会ったときと同じ酒焼けした声で「上村さん、どうも。この本、うちの会社で出版したものです。作品の参考に」とコミック本を渡してくれました。

表紙はピンクと青の2色刷りで、女の子がM字開脚しているイラストに『女の子のためのストリップ劇場』という文字が被っています。「ありがとうございます!」とわたしは笑顔で受け取りました。女装している彼(あるいは彼女)(あるいはそのどちらでもない)(あるいは先日お会いした姿が男装だった可能性もある)に触れないまま。

——それで終わったらよかったのですが。終演後、声をかけてくれた男性も、「上村さん目当てのお客さん」でした。五十代以上の男性に見えました。

「上村さん、新連載の小説読んでます! この本、ぜひ上村さんに読んでいただきたいと思って」

そんな言葉とともに、本を渡されました。『日本共産党の改革を求めて』という、薄緑の背景に「日本共産党」の赤文字が浮いているデザインの表紙が特徴的な本です。党内でのハラスメントを告発する書籍のようでした。わたしはまた「ありがとうございます!」と笑って本をもらいました。ふたりは満足そうに会場を出ていきました。

カバンに本をしまうわたしに、落語家さんが「お知り合いですか」声をかけます。わたしはカバンに二冊の本をタイトルが見えないようにしまい、曖昧な笑みを浮かべて「えへへ」と言いました。

わたしはどうしたらよかったのでしょうか。ねえ、質問者の後輩くん。こんなひどい質問をしたのだから。この情けない先輩に「えへへ」よりずっと正しい答えを教えてください。

最後に、急な質問(無茶振り)にも、快く答えてくださった上村裕香さんの最新作は「発光」で『小説新潮』の2024年5月号に掲載されている。また、「ほくほくおいも党」は小学館「STORY BOX」に、現在第3話まで連載中だ。

「発光」(『小説新潮』2024年5月号)

「ほくほくおいも党」第1話(小学館「STORY BOX」4月号)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?