『君たちはどう生きるか』と、実際の宮崎駿の両親について(ネタバレあり)

宮崎駿の最新作『君たちはどう生きるか』は、宮崎の少年時代の自伝的要素を多く含んだ作品であり、父親が家の土間に戦闘機のキャノピーを並べる場面などは、かつて宮崎が語った自身の幼少期のエピソードまんまである。

そのせい…だけでもないだろうけど、本作は物語の設定や登場人物の説明をほとんど省略しており、特に重要な存在である両親については、モデルになったであろう実際の宮崎駿の両親を知らないと理解しづらい。

もちろん本作はあくまで「自伝的要素を含んでるファンタジー作品」なので宮崎の人生をそのまま映画化しているわけでななく(そもそも宮崎は終戦時に4歳なので、主人公の牧眞人と年齢がかなり違う)、特に母親は完全にフィクションの存在と言っていいのだけど、実際の宮崎の両親がどのような人物だったのかを知れば作品の理解も深まるのではと思い、宮崎が書籍などで語った両親の話を、映画を観た人向けにまとめておく。

病に伏せた頭脳明晰な母・美子

冒頭・主人公の母親・久子は戦時中に病院の火事で亡くなり、途中から違う形で再登場することになるが、宮崎の実際の母親である宮崎美子氏は戦時中に亡くなっておらず、1983年に71歳で他界している。宮崎が6歳のときに脊髄結核を患い、それから10年近くを寝たきりで生活していた為、宮崎は母に世話してもらった記憶が殆どないという。

ただ病弱だったとはいえ頭脳明晰で大変な読書家だったらしく、『文藝春秋』を細かい箇所まで読み、政治談義をした際は宮崎が泣くまで言い負かすなど口が達者で強烈な性格だったらしい。

実際は生きていた母親を戦時中に死んだことにしたのは、ジョン・コナリーの『失われたものたちの本』を物語の下敷きにしているからだが、個人的に別の理由もあるんじゃないかと憶測している。

2013年に出版された故・半藤一利との対談本『腰抜け愛国談義』で、宮崎は両親のこんなエピソードを語っている。

宮崎:じつは就職するときに戸籍謄本を取って見たら、母親の実年齢がはじめてわかりました(笑)。それと親父の隠された半生が全部あきらかになったんです(笑)。親父にはおふくろとの結婚の前に最初の奥さんがいたということが、はじめてわかった。しかも学生結婚なんです。聞いてみたら、生きるの死ぬのと大騒ぎして結婚して、一年もたたないうちに相手が結核で亡くなっちゃった。「あんなに大恋愛の末の結婚だったから、大丈夫だろうか」ってまわりはずいぶん気を揉んだそうです。そうしたら一年もたたないうちにぼくらのおふくろと恋愛結婚することになって、まわりがのけぞった、という話があって(笑)。そういう男なんです。

半藤:立ち入ったことを聞くようですが、お父さんの最初の奥さんとのあいだには子どもさんはいなかった?

宮崎:いなかったんです。一年もたたずに結核で亡くなっちゃったので、父は自分の結核が伝染したんだって言ってました。父も結核を患ってますから。

大恋愛の末に結ばれた父親の前妻が結婚直後に結核で亡くなり、その直後に父があっさり自分の母と再婚した結果として自分が誕生したという話を聞き、繊細な宮崎が何も感じなかったとは考えにくい。

本作の久子の境遇や『風立ちぬ』の主人公夫婦の儚い幸せな新婚生活は、夭折した父の前妻に対する宮崎の思いが反映されたものかもしれない。

享楽主義者なニヒリストの父・勝次

本作において登場する二人の母親がほとんど幻想的な存在であるのに対し、出番は少ないが強烈な印象を残すのが主人公の父親・正一である。

・奥さんが空襲で亡くなったすぐ後に妹(夏子)を後妻に迎える

・再婚してすぐ夏子と子供を作る

・サイパン陥落の話をあっけらかんと夏子に話す

・転校初日にダットサンで息子を学校まで送り届けてイジメを誘発する

・「校長に300円も寄付してきたからもう学校なんて行かなくていい」と、(息子の狙いどおりに)いじめ問題を金で片付ける

…と、戦時下の成金男性の言動や生態がリアルに描かれており、今までの宮崎作品では見たことがない生々しさを感じさせる父親像だった。

前述した再婚話など、宮崎のインタビューを読む限り、おそらくこの父親は宮崎の父・宮崎勝次氏の人物像がそのまま投影されている。

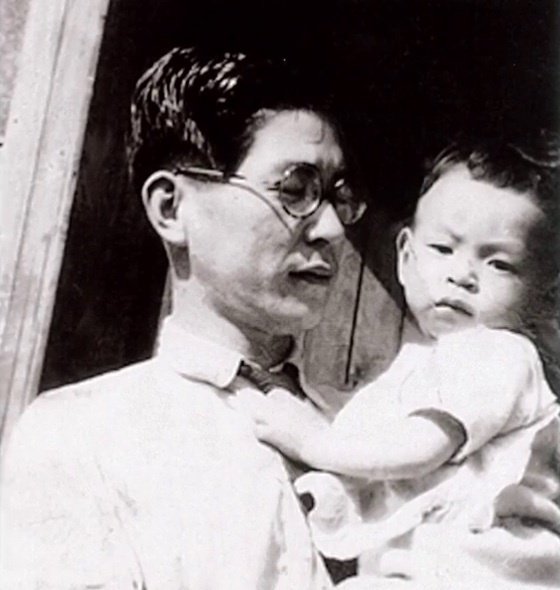

大正三年(1914年)生まれの勝次は、府立三中(現・両国高校)から早稲田を出て父の工場(宮崎航空工業)に就職。社長は叔父だったが肺を病んでいたため、戦時中は実質的に勝次が工場を回していたという。中島飛行機の下請けとして戦闘機のキャノピーなどを製造し、多くの不良品を出しつつ戦時経済のもとで事業を拡大させる。終戦後は東洋ラジエーター(現・ティラド)に勤め常務取締役。1993年に79歳で死去。

宮崎によると勝次は世渡り上手で相当な遊び人だったようで、裕福な家庭を維持しながらも「ストリップ劇場に行ってきた」など際どい話を子どもたちの前で平然と語り、青年時代の宮崎は父にタバコや芸者買いを勧められた反動で潔癖な性格に育ったという。妻の美子が病気になってからも女性遊びは止めなかったようで、晩年に美子がリウマチで再び寝たきりになっても施設に入ることを拒否したとき、勝次は「罪滅ぼし」のため死ぬまで自分で面倒を見ていたらしい。

宮崎:そういえばぼくの母も気の強い女だったな。そんなわけでカリエスは治りましたが、亡くなったのはまだ七十一歳でしたから、もう少し生きてほしかったと思いました。最後の四、五年はリウマチで動けなくなって、とことん父親に面倒をみさせましたね。

半藤:ああ、お父さんが介護された。

宮崎:とにかく病院に行くことを拒むので、ぼくら息子四人で「頼むから入院してくれと言っても聞かないんです。「まったく男が四人も揃って情けない」と嫁さんたちから全員がバカにされました。父親は女遊びをいっぱいやったようなので、その罪滅ぼしのつもりだったのか「いいよ、婆さんがそう言うなら」って、自宅看護を続けていました。最後は入院しましたが、親父はまめに通って母の面倒をみました。

反戦少年だった宮崎は、父親と一族の会社が中島飛行機の下請けとして不良品だらけの戦闘機部品で大儲けし、そのおかげで幼少期から何不自由なく過ごしたことに強い葛藤があり、日本の戦争責任について何度も父親と口論になったが、父親は贖罪の意識は感じてなかったという。

半藤:そうすると、工場を大きくしてから拠点を鹿沼に移したということですか。

宮崎:ええ、それが昭和十八年(一九四三)か十九年のことだったようです。つくればつくるほど金になるから、ソレヤレッっていうんで大きくしていったのでしょう。伯父はあるときから胸を病んで療養生活をしていたものですから、工場はもっぱら親父が切り回すようになっていました。戦時中がいちばん経済的に潤っていたと思います。銀行から金借りて増資して、増築して、それで戦争が終わったんですよね。大局観を全然持とうとしない人間でした。

半藤:お父さん、おいくつだったんですか?

宮崎:ぼくの親父は終戦の年に三十一歳でした。戦争はずっと続くもんだとばかり思って手を拡げていったそうです。昭和二十年(一九四五)にもなれば、知り合いの軍人も含めて、もうまわりじゅうが「この戦争は負けだよ」といっていたのに。

軍需産業の一翼を担ったことについても、不良品をつくったことについても、戦後になって罪の意識は何もなかったですね。要するに、戦争なんて、バカがやることだ。でも、どうせやるなら金儲けしちゃえ、と。大義名分とか、国家の運命とかには全く関心がない。一家がどう生きていくか、それだけだった。

戦後の反戦教育で「暗黒時代」と教えられた戦前〜戦中の日本を「いい時代だった」とあっけらかんと話し、生涯に渡って享楽主義な生き方を貫いた勝次を、宮崎は父が亡くなるまで理解できなかった。

そんな宮崎の父親像が変わったのは『崖の上のポニョ』制作準備中のころ。宮崎はたまたま小津安二郎監督の『青春の夢いまいづこ』を鑑賞し、映画の主人公・堀野(江川宇礼雄)が自分の父にあまりに似ていることに気付いて呆然としたという。

最近、昭和七年ごろに作られた小津安二郎の『青春の夢いまいづこ』という喜劇を観たときですね。不景気で就職もままならない時代にもかかわらず、そこに出て来る主人公のモダンボーイの無責任でアナーキーな姿が、まさに親父と生き写しだったんです。(中略)

僕の親父が、あえて時代を意識せずにアナーキーに生きていたのか、あるいは単に無関心なだけだったのかは僕にはわからないけど、でも、なぜそんなふうに生きたのかっていったら、やっぱり関東大震災の体験で、本当に死んだらおしまいだっていうことを、哲学的にではなく、実感として理解していたからだと思うんです。

勝次は9歳のときに関東大震災に遭い、地震火災で3万5千人(!)の焼死者を出した本所にある陸軍被服廠跡から妹を連れて逃げ出した数少ない生き残りの一人だった。その悲惨な体験をひきづったそぶりは生涯見せなかったが、父のアナーキーな生き方は、震災のトラウマに押し潰されないよう会得したニヒリズムではなかったかと宮崎は考えるようになり、宮崎自身が東日本大震災に直面してそれは確信に変わる。

僕の父親は大正三年に生まれ、七九歳まで生きました。九歳のとき関東大震災にあっています。四万人近い焼死者を出した被服廠跡の広場を妹の手をひいて逃げまわり、生き延びました。(中略)

父が死んでから何年もたって、小津安二郎の「青春の夢いまいづこ」を観て呆然となりました。主人公の青年が父とそっくりなんです。容姿も眼鏡があるだけで、ものの考え方や行動がそっくりなのです。アナーキーで享楽的で、権威は大きらいなデカダンスな昭和のモダンボーイの姿がそこにありました。

ニヒリズムの影がその底にあります。父はそのままの姿で戦前、戦中、戦後の昭和を生きたのでした。

九歳の少年が関東大震災で体験したことの重さが分かったように思いました。彼のアナーキーなニヒリズムは被服廠跡で体験したことと無縁ではなかったはずです。

そして、父は九歳で、僕は七十歳で同じ風の吹く時代に出会ったのだと思いました。

そして『風立ちぬ』制作終盤の2013年、とある人物から受け取った手紙で、宮崎は父の知らなかった一面を知る。

この前ね、突然手紙をもらってね。

宇都宮に疎開していた時期があるんですけど、その時に近所になった僕より4つ上の人、今七十六歳の人が宇都宮空襲で家が燃えて、ギリギリのところで家は燃え残ったんですよ。

火が鎮火した後も居場所がなくて、その人達がたまたま我が家を見かけて、誰もいないから玄関の付近で休ませてもらってた。

そしたらそこに親父が入ってきたんですよ。

それで「すみません!」と出ていこうとしたら、「いいよいいよ」と自分の必要な荷物を取りに行って、戻ってくる時に「これしかないけど」と言い、チョコレートをくれたって書いてあるんですよ。

あのときにチョコレートなんてなかったはずなんです。なんで親父がチョコレートを持ってたんだろうって。僕も親父にチョコレートを貰った記憶はないんですけど、親父は甘いものが好きだからこっそり隠してたんだろうと。

その本人にとっては空襲のときのすごく大きな思い出になってるんです。そのエピソードを書いてきてくれたんだよね。

うちの親父ならやりそうなことなんですよ。

「何やってんだ!」と追い出す人間と、「いいよいいよ」って許してくれる人間とどちらと出会ったかで、(手紙をくれた)その人は、人生の見方がずいぶん変わったんじゃないかと思うんですけどね。父親が28歳のときです。

よかったなと思って。

一方で飛行機の部品を作ってガボガボ稼いでたんだけど(笑)。

この人生上の矛盾については、「親父は戦争協力者じゃないか!」と若いときに随分やりあいましたけど。

ああでもチョコレートをあげたんだと。よかったなと思いますよ。

遊び人で自分と家族の利益ばかりを考え、不良品の混ざった軍用品で大儲けしながら何の罪悪感も抱いていなかった父は、関東大震災で体験した地獄に押し潰されないよう享楽的に振る舞い、戦時中は家族を守ることに必死で、また空襲で家を失った見知らぬ家族に、高級品だったチョコレートを渡す優しい男でもあった。

この手紙を読んだとき、宮崎の中でようやく父親の実像が輪郭を結んだ。

そして宮崎は手紙の差出人に以下の返事を送る。

お手紙とご本ありがとうございました。

すぐにお返事を差し上げるところを、仕事にかまけてすっかり遅くなってしまいました。申し訳ありません。

お手紙であの空襲の夜のことが、ありありとよみがえってきました。

あの夜、母親に起こされた時は、窓ガラスは夕焼けの光を浴びているようでした。

私と六歳の兄はガード下の排水溝に足を入れて座り、その上に布団と畳まで立てかけられました。暑くて苦しくて、本当にあの時、自分はあのまま家を失うか、死んでいたのではないかと、時々思い出します。

ようやく布団と畳の重圧から解放されて、トラックの荷台に父と兄とで乗りました。その時に「乗せてください!」と駆け寄った、母親と幼い女の子を置いて逃げたという記憶は、長い間、私を苦しめました。

母も同じようなことをふと口にしたことがあります。

けれど、父に腹を立てる気は起こりません。

ただ、心にトゲのように残っています。

チョコレートのエピソードに、「いかにもお父さんらしい」と家内が申します。

父はまったくそういう人間でした。

土手に登って逃げる時、叔父が兄の手を引き、母が弟を背負いました。

父は片手に黒い革カバンを持ち、片手で私を抱えて、草の滑りやすい土手に登ろうとして、何度も滑り落ちました。

そのたびに「ごめん、ごめん」と私に謝りました。

私は自分ひとりで登れるのにと思いましたが、黙っていました。

二八歳の父は、妻と家族を守ろうとして必死だったのだと思います。

お手紙、本当にありがとうございました。

二八歳の父を、取り戻したような気がしております。

ありがとう。

宮崎駿

主人公の父親・正一は決して好人物ではないかもしれないが、女中のばあやから塔の話を聞いたときには救出のため日本刀で武装し、家族に食べさせるチョコレートを持って一目散に塔に向かっていくなど、ズレてはいるが、彼なりに家族を大切にしている人物として描かれていた。

長い時間を経て父親を理解した宮崎は、ハウル(声が同じ木村拓哉)や堀越二郎のように美化することなく、ようやく等身大の存在として父親を作品に登場させることができたのだろう。

作品感想 〜この世は生きるに値する〜

最初に書いたように『君たちはどう生きるか』はこれまでの宮崎作品の中で際立って説明的な描写が少なく、特に物語が異世界に移ってからは様々なメタファーが洪水のように観客の目に押し寄せてくるので、一度観ただけでは内容のすべてを理解することは困難だろう。

かくいう自分も本作を細部まで理解できているとは言い難い。

そのため、以下はあくまで個人的な解釈になるのだけど、悪意だらけで醜い現実を捨て、穏やかで美しいものだけを集めた世界の主として静かに時を過ごそうとする大叔父さんを主人公の眞人とヒミが否定する終盤の展開は、『風の谷のナウシカ』原作の最終巻とよく似ているなと思った。

庭の世界と墓所の主をナウシカが「苦しみや悲劇や愚かさは清浄な世界でもなくなりはしない、それは人間の一部だから」と否定したように、眞人も「頭の傷は自分でつけました。僕の悪意の印です」と、自分が欠点だらけの人間であることを認め、「じきに火の海になる世界に戻るのか」と大叔父が問うと「友だちを見つけます」と大叔父さんの世界を継ぐことを拒否し、自分を否定した母と共に、じきに火の海になる元の世界に戻る。

そんな眞人の姿を見たヒミもまた、自らの過酷な運命を受け入れ、元の世界に戻って眞人を産むことを決意する(ヒミが大叔父さんの世界で「いかにもジブリ」な暮らしをしていたのは相当な皮肉である)。

不完全な世界を肯定し、苦しみの中で仲間や喜びを見つけながら生きていくことの大切さ。

ナウシカから本作まで手を変え品を変え、観客の子供は何代も代わり、82歳という老境に至っても、宮崎作品のテーマは一貫してると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?