17歳の地図

先日のムリウイでのライブに高校の後輩が遊びに来てくれて、と言っても僕には全然心当たりがなかったのだけれども、「ええ、多分ご存知ないんじゃないかと思います。在学中はお話したりしたこともなかったですし…」と彼は言っていて、なるほどそれじゃわからん訳だ、でも、だったらなんで僕のことを?

「目立つ先輩でしたから…」

目立ってたのか(失笑)

その頃僕は、軽音の部長と競技カルタの主将を掛け持ちしていて、脇目も振らずに一生懸命に打ち込むべき対象が2つもあったので、周りからどう見られてるかなんて意識する余裕もなく、ただただどうすればもっと上手くなれるか、どうすればもっと強くなれるか、そればかり考えていたような気がする。今日はそんな、僕がまだインド音楽と出逢うよりちょっと前の話。

༄

その頃よく、クラブ活動の後ひとり音楽室に残ってピアノを弾いて遊んでいた。と言っても別に何か曲が弾けるという訳でもなく、音楽雑誌に載っていた音階やコードを組み合わせて音を出して遊んでいただけだ。気に入った音階があれば、飽きることなくそれで延々遊んでた。

「それは何という曲?」

ある時、音楽の先生に訊かれたことがある。

「いや、別に曲っていうか…」

なんと答えていいかわからず、モゴモゴと口ごもってしまった。

その時弾いていたのは、たしかちょっと前のジャズライフで見かけたCombination of Diminished Scale、通称「コンディミ」と呼ばれる音階の上で、ただ上ったり下りたりするだけの音階即興だった。

左手でルート音(この場合オクターブ下のD)を連打しながら右手はこの音階の音を拾って動き回る。それだけで幾らでも遊んでいられた。飽きることがなかった。そう、今にして思えばインド古典音楽に惹かれる素地はこの頃から充分にあったのだ。稚拙ではあるけれど、それはタンプーラの上でのラーガの即興演奏に近いと言えなくもない。数年後にインド音楽と出逢い、一瞬で泥沼深く引き摺り込まれていくことになるのは、そんな少年にとってもはや宿命だったと言っていいだろう。

あれから随分時が経ち、四捨五入すれば還暦を迎えるこの歳になった今でも、僕はたったひとつの音階の上で1時間でも2時間でも遊んでいられる。ついにはそれを職業にしてしまった。インド音楽演奏家であるということは、言ってみればそういうことだ。人間40年やそこらでは何も変わりはしない。僕は今でも17歳の音楽室で描いた地図の延長線上を歩いている。

༄

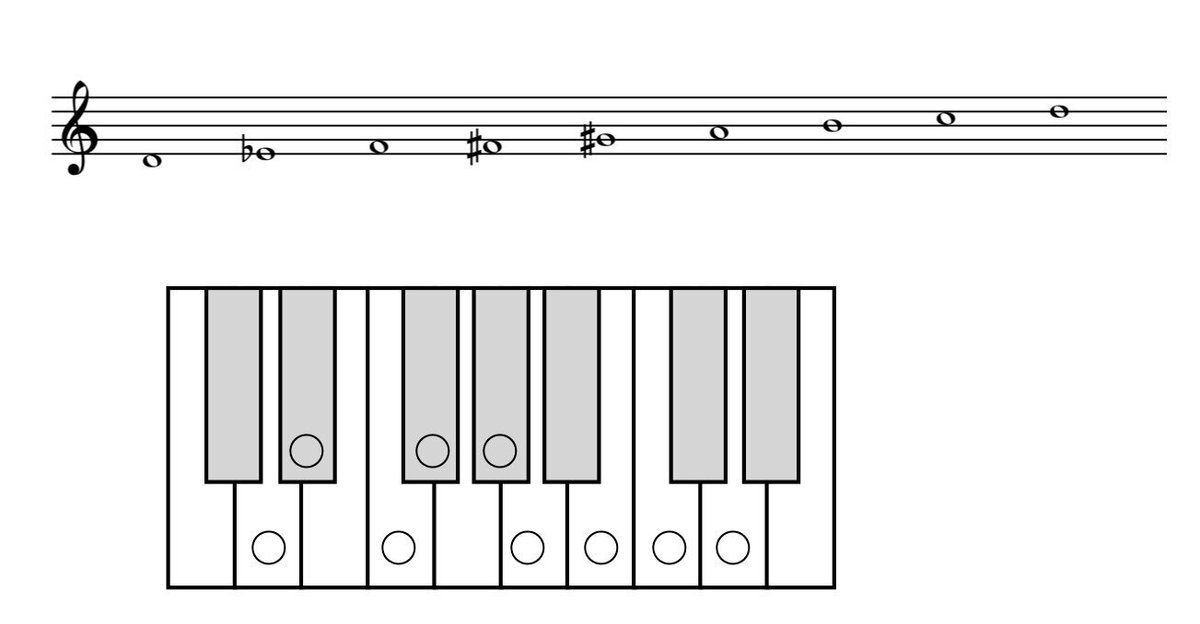

さて先程の音階、Combination of Diminished Scaleにインド音楽的にサレガマを振ると、こんな風になる。

※ 大文字シュッダ(♮)、小文字ヴィクリタ(♭・#)、Sa : D

サレガマで書いてみると、何とも奇妙な音階と言うほかない。まず1オクターブの構成音が8音というのがもう異常事態。普通じゃない(インド音楽では通常片道7音階まで)。そしてkomal ga と shuddha Gaが並んで使われるという、これも北インド古典音楽のラーガの中ではかなりイレギュラーだ。だが、どうだろう。そこ以外は案外すんなり収まってない?

そう思い、この音階をラーガとしてバーンスリーで練習してみるようになって、多分もう10年くらい経つと思う。もっとかも。その間いろいろ試行錯誤してみた。アラブ音楽のMaqam Sabaの動きや音程を取り入れてみたりしたこともある。ラーガとして考えるなら、単にこの音階を平坦に上り下りしただけでは駄目だ。全然ラーガ感が出ない。北インド古典音楽のラーガとして捉えるなら、やはり上行と下行を設定しなければ。ではどうするか。妥当なところで上行5音/下行8音でいってみるか。2つのGa/gaを上行と下行で使い分けるというアイディアもあるけれど、それだとコンディミ感が薄れてしまう。適度にコンディミ感を保ちつつ北インドっぽい音階となると……こうか!?

ni Sa Ga ma Pa ni Sa | Sa ni Dha Pa ma Ga ga re Sa

あれ、これって……

Raga Madhu Puriyaじゃないの!!

なんと、コンディミ音階とは、Madhu Puriyaの下行にkomal ga を加えた音階だったのでした。と言うのは実は話が逆で、本当はコンディミスケールの練習をしたりしてる中から出てきたラーガがMadhu Puriyaだったというのが事の真相かもしれない。

༄

Madhu Puriyaよりもっとコンディミに近づけたい、そう思うなら、もう少し大胆に北インド古典音楽の禁忌に踏み込んでいくしかない。そう、それはつまり、上行でのgaとGaの連続使用だ。たった5音しかない上行音階のうちの2音をGa/gaに割り振るという暴挙。むしろ愚挙。いや、でもこれギリ成立するんじゃないか。かなり極端な運用にはなるけど、その分他のラーガにはない雰囲気が際立ってくるように思う。

ちなみに、gaとGaの連続使用は北インド古典では見られないが、南インド古典音楽ではサレガマ(サリガマ)の定義が異なるので、この2つの音程が並ぶことは普通にある。メーラカルタ70番 Nasikabhushani がこの音階に近い。

さて、となると、次はパカル(pakad)、つまり、どのフレーズを以てこのラーガの本分とするか、だ。それによってreの音程や扱いも変わってくる。[ma Ga re Sa]なのか[re ga re Sa]なのか。まあ[Ga ga re Sa]だろうな。アラブ音楽のMaqam Saba的なフレーズだな(でも音程はインド音楽)。とか、いろいろ試してみながらそんなことを考える。正直ここはまだ固まってない。

リズムはどうするか。どんなターラがこのラーガには合うのか。やっぱり7拍子とか9拍子とかかな。音階でいろいろ遊んでみるためには、拍子はあまりややこしくない方がいい。7拍子のrupaktalや9拍子のmattatalは、僕にとっては16拍子と同じくらい自由で気楽に振る舞えるターラだ。そのターラに合わせて定旋律のガットを作る。どういうフレーズで、どの音に帰ってくるのが一番このラーガらしいのか。何が正解なのかは自分で決める。今はこれが正解だと思う。明日になったらまた答えが変わってるかもしれない。ほんと好きなんだよな、こういうこと考えるの。

実はMadhu Puriyaだけじゃなくて、Vachaspatiといい、Kalahamsaといい、Shadvida Multaniといい、僕が惹かれてよく演奏したり作ったりしたラーガには、この音階に近いものがやけに多いことに気づいた。なんということだろう。もしかしたら僕は今でもずっと、あの放課後の音楽室で遊び続けたまま醒めない夢を見ているのかもしれない。

༄

そんなこんなで、2024年6月12日の音や金時インド音楽ライブでは、ずっと考えていながら今まで一度も演奏したことのない、このラーガをついに演奏してみようかと思っている。名前はまだない。ラーガとしての体裁が整ったともまだまだとても言えないけれど、これはあの日音楽室でピアノを弾いていた17歳の自分への、55歳の自分からの返答だ。あれから僕はインド音楽と出逢い、学び、たった1つの音階で延々遊ぶための作法や技法もそれなりに身につけた。38年前のあの放課後に出された宿題に、やっと答えが提出できそうだ、今はそんな気分でいる。

2024.6.10 寺原太郎