あいづたか 次元を股にかけハッピーを届ける注目クリエイター:sprayer Interview

2021年より作曲活動を開始し、Kawaii & 元気 & カッコいいを届けるべく同人音楽シーンで活躍中の作編曲家・ベーシスト、あいづたか。4月28日に開催された音系・メディアミックス同人即売会『M3-2024春』にて頒布された2ndアルバム『Nonfiction Switch』では、バンドサウンドとエレクトロな音色をデスクトップ上で巧みに融合させる音楽性が、感情のオンとオフを一枚の作品で表現するというアルバムコンセプトのもと見事に開花した。また、楽曲制作のみならずVRSNS『VRChat』でのライブ活動も行うなど、仮想空間上でも存在感を放っている。

早くも次作を制作中だという彼に、音楽遍歴や『Nonfiction Switch』に込めた思い、同人シーンやVRChatでのライブならではの魅力について語ってもらった。

活動のきっかけはSYNCROOMでの出会い

ーあいづたかさんの音楽遍歴を教えてください。

6歳ごろからバイオリンを習い始めたのが音楽人生の始まりでした。ただ、レッスンが厳しくて12歳ごろに辞めてしまって。それから1~2年くらいは音楽から離れてたんですけど、中学2年生の時、兄の部屋にあったBUMP OF CHICKEN『ユグドラシル』とL'Arc〜en〜Ciel『Blurry Eyes』のCDを聴いて「なんだこれは!?」と。それを学校の友達に話したら、RADWIMPSを薦められたりして。そこで初めてロックに触れて、音楽って自分で作れるんだということを認識しました。

ー自分で演奏を始めたのはいつごろ?

アコギは中学生の頃から弾き始めて、BUMPの「車輪の歌」を練習してましたね。高校生になってからは、近所の自転車屋さんに飾ってあったフライングV(エレキギター)を譲ってもらって、RADやBUMP、あとは昔から好きだったアニソンなんかを弾いてました。そして、学外の知り合いと初めてバンドを結成して。そのバンドでは作曲を手がけることはなかったんですけれど、初めて人が曲を作るところを目撃して、「こうやって作るんだ!」と思ってました。高校を卒業する頃には、ずっと憧れていたベースを始めて。ベースって、ルート音を弾いてさえいれば最低限の演奏って割とすぐにできちゃうじゃないですか。だからこそ他の楽器に目を向ける時間が生まれて、これは面白いぞと。

ーベースを始めたことで、音楽に対する視野が広がった?

そうですね。で、大学ではいくつかサークルを掛け持ちしてたんですけど、その中にDTMで作曲をするサークルがありまして、初めて作曲を行いました。同人音楽シーンに足を踏み入れるきっかけになったのも、そのサークルでの活動です。艦これの二次創作の楽曲を作っていて……。昔からニコニコ動画が好きだったので、東方アレンジの楽曲に触れてたりはしたんですけど、それが同人音楽だということはこの時初めて知りました。

ー現在の「あいづたか」としての活動を始めたのは?

大学2年からは作曲のサークルを離れて、主にバンドサークルで活動してたんです。だけど、大学3年でコロナ禍になって、ライブハウスでの活動ができなくなってしまって。何か遊ぶ手段がないかなと思って、SYNCROOM(YAMAHAが開発したリアルタイム音楽セッション)を始めたんです。私がめちゃくちゃ好きなボカロやアニソンを、めちゃくちゃ上手く弾ける人たちがたくさんいて、ビビッと来て。引きこもり寸前の、大学のゼミ以外はSYNCROOM漬けみたいな生活を送っていました。現在のあいづたかというブランドはその時に出来たと思います。

ーオリジナル楽曲の発表をするようになったのはどのような経緯で?

SYNCROOMで出会って、現在クリエイターチーム・わかりみ団でともに活動しているODくんの存在が大きくて。ODくんとは波長が合いすぎて、即興でもシンコペーションやキメのタイミングがことごとく合うんですよ(笑)。ある日彼と軽いノリで曲を作っていたら、良いメロディーが降りてきて、この曲ならこの人しかいない!みたいな構想も盛り上がって。その流れで出来たのが、わかりみ団の楽曲「だだこねパンデブー」だったんです。

ボーカルはSYNCROOMで出会った友達のpipicoにお願いしました。彼女はすごく魅力的な歌声を持っているんですけれど、SYNCROOMから離れた場所では普通の生活を送っていて、社会人ゆえの悩みとかも抱えていて。そのギャップを音楽で表現したいなと思ったのが、初めて歌詞を書くきっかけにもなりました。

ーSYNCROOMでの出会いが、あいづさんにサウンドメイクとストーリーテリングの両面で大きな影響を与えたんですね。

そうですね、間違いないです。それと、作編曲にのめり込んでいったのは恋摘もなかさんとの制作も大きなきっかけになりました。「シンデレラブリー症候群」という楽曲を通して制作の楽しさを再認識して。もなかさんとはその後も一緒に作品作りをさせていただいていて、楽曲の書き下ろしをさせて頂いたり、逆に私の楽曲の作詞や歌唱もお願いさせていただいています。

次元を融合させるハッピー・ミュージック

ー楽曲のジャンルレスさ、幅広さがあいづさんの大きな武器だと感じます。

堀江晶太さんからの影響はすごく大きくて。前々から好きだった色んなジャンルの曲が、すべて堀江さんの手がける楽曲だと気付いたこともありました。一つのジャンルに縛られないスタンスは、そこから来ているかもしれないです。

ー国内のロックバンドにルーツがあるあいづさんですが、エレクトロなサウンドはどこからインプットされたものなのでしょう。

Neko Hackerさんからは大きなインスパイアを受けてます。あとは国内のKawaii Future BassをリードしているYunomiさんやYUC’eさん。それにlapixさんのサウンドがゴリ好みで。IOSYSさんをはじめとする電波系の楽曲は、影響を受けてるっていうよりは脳に刷り込まれてますね(笑)

ー一方で、ギターやベースなど生楽器のオーガニックな響きも重視していますよね。

はい、そこは意識しています。エレクトロな楽曲に自分で演奏したベースを入れるとか。打ち込みのサウンドの中に生楽器をちょっと入れるだけでも、次元が融合したような気持ちよさが生まれるんですよね。

ーご自身では、楽曲に宿っている「あいづたからしさ」はどういった点だと思いますか?

元気さだと思います。基本的に、楽曲の根底にあるのは誰かを元気にしたいという気持ちで。曲を書くと、すぐにハッピーな曲になってしまうんです。周りからも、「ストレートにずっと『ハッピー』を貫いてる」とよく言われます。

ーそれはあいづさんの性格なんですかね?

ハッピーになりたいっていう願望からかもしれない(笑)。あとは、先ほども仰っていただいたジャンルレスなところ。どのジャンルからも真似できるというか、さまざまな楽曲のエッセンスを取り込みつつ、自分ならではの可愛らしさを混ぜることができるのは強みなんじゃないかなと。

「スイッチのオンオフ」にフォーカスした最新作『Nonfiction Switch』

ー4月28日に開催された音系・メディアミックス同人即売会『M3-2024春』にて頒布された2ndアルバム『Nonfiction Switch』は、「スイッチのオンオフ」にフォーカスして制作されたとのことですが。

実は、1stアルバム『プリズムえんちゃんたー!』で音楽活動をしばらくお休みしようと思っていたんです。でも、アルバムをM3で販売してみたらたくさんの方が嬉しそうに買いに来てくださったので、今作の制作を決意しました。

アルバムのテーマについては、音楽活動をしているボーカリストさんやVTuberさんのことを意識しています。活動の中で有名になればなるほど、どんどん本音を言えなくなる。ネガティブなこともなかなか口にできないから、周りをハッピーにする立場に居続けることって大変だなと思うんですよね。でも音楽では、マイナスな感情を表現しても共感してもらえたり、それをポジティブな力に変換してもらえることがあるじゃないですか。それ自体を曲にしたら良いんじゃないかと思って、このアルバムを制作しました。

ーそのコンセプトを表現するためには、どういった点にこだわりましたか?

明るい面は何も意識しなくても作れるんですけど(笑)、暗い面はゲストボーカルさんの歌の乗り方も考えて、どういう闇の出し方ができるかを考えました。嘘偽りのない自分を表現したいという気持ちと、あいづたかとして求められているものをマッチさせるように気にかけていて。それと、歌詞にしっかりとストーリーを込めること。ネガティブな思いを持つことを肯定するような歌詞にすることにはこだわりました。

ーバンドサウンドの楽曲と打ち込み主体の楽曲がおおむね交互に収録されていて、前者の肉体的な響きがスイッチの「オン」、後者が「オフ」を表しているように感じました。あいづさんの音楽性の幅広さがあるからこそ実現できるコンセプトが設定されているなと。

そういった解釈がそれぞれ聴いた人の中で広がることを狙っていたので、嬉しいです。

ー特に手応えを感じている楽曲はありますか?

全曲好きですけど、「Ride on take it back (feat.咲良ゆの)」が個人的には気に入っています。Midnight Grand Orchestraの楽曲「Midnight Mission」を聴きながら夜道を散歩したときに抱いた"無敵感"をイメージして作った曲なんですけど(笑)。自分に自信がない人も夜に一人で歩いているときだけは自由になれるように、この曲をウキウキで聴いてもらって、誰からの評価も気にせずにわがまま100%で生きられたら良いなと。どんな姿でもいいよ、というメッセージを歌詞で上手く示せたと思っています。

▼boothにてCD販売中

同人シーンだからこそ広がるコミュニティ

ー1stアルバムを販売した際のM3来場者のリアクションが次作のモチベーションに繋がったというお話もございましたが、デジタル配信ではなくフィジカル音源の手売りを作品発表の主戦場にすることに重きを置いている?

YouTubeやサブスクで最初から最後まで完結させられるけど、できるだけみんなに会いたいと思ってます。自分の音楽を聴いてくれている方とお話できる環境はすごく尊い。受け取ってくださった方とのコミュニケーションを大事にしたいし、リスナーの方にとっても、直接手渡しされたものが手元にあると記憶に残ると思うんです。

ーそういった点も含めて、同人音楽シーンならではの面白さはどういった点だと思いますか?

イベントでは新譜交換っていうのが行われてるんですけど、すごく面白い文化だと思います。クリエイター同士、自分の魂を込めたものを販売せずにお互い交換していくんですよね。だから、横の繋がりが生まれやすい環境で。楽曲に参加していただくボーカルさんも、そうやって知り合った方から紹介していただくことが多いです。

ー続けるほどコミュニティが広がって、それがまた新たな作品に昇華されていく。

そうですね。それに、収益を視界の外においてデジタルではないモノづくりをできるから同人シーンは良い場所だなと思います。「売れそうだからこうする」「売れなさそうだからこれはやらない」ではなく、「私がやりたいからやる!」を容赦なく実行できる。

ー音楽性の面で、同人シーンだからこそ生まれる楽曲や作品は?

個人サークル・Sugar Cloversで活動されているすくろーすさんは、Djentのような楽曲とめちゃくちゃ可愛い曲、そしてジャズまでもを同じアルバムに収めたりしていて。そうやって、作家単位でやりたいことを一作に詰め込めるのは同人だからできることかなと思っています。

VRChatでのライブ活動に感じる可能性

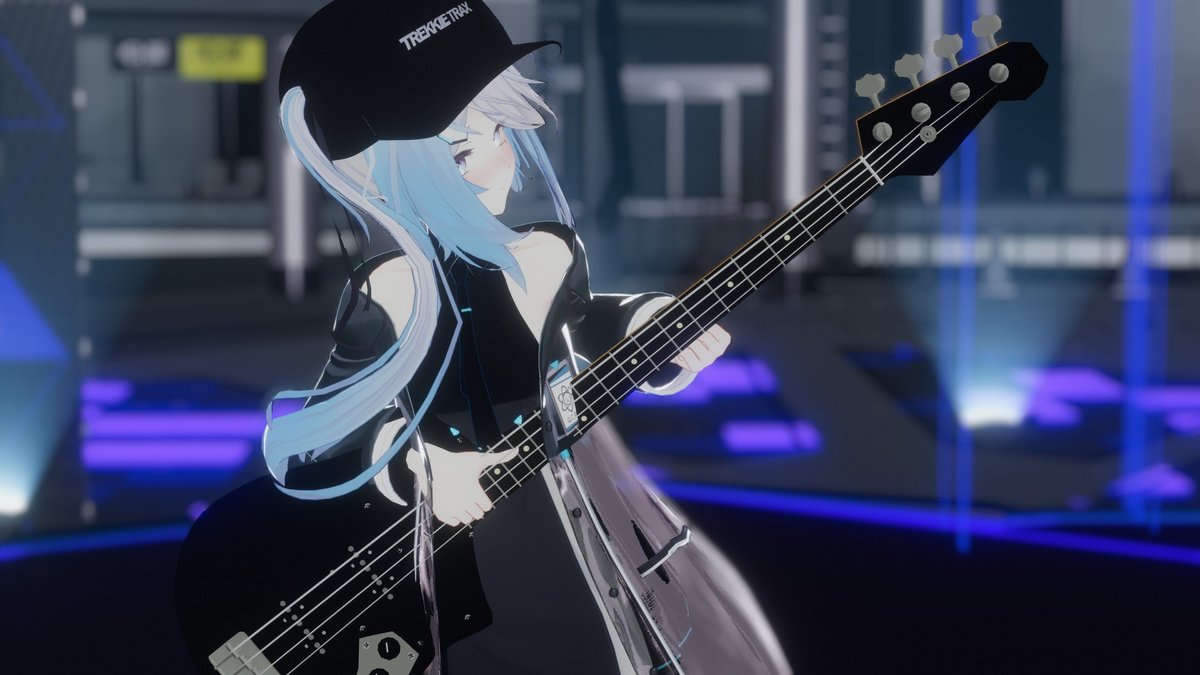

ー作品作りと並んであいづさんの活動を特徴付けているのが、VRChat上でのベーシストとしてのライブ出演やDJ活動だと思います。

私の場合は、実際にベースを弾きながらその動きをフルトラッキングしてアバターを動かしています。現実との一番大きな違いは、ボタン一つでライブ会場に行けることですよね。そのハードルの低さは本当にすごい。寝ながらライブに参加することだってできるし。

SYNCROOMのユーザーがVRChatに多く流入した時期に、僕も仲間たちと始めました。お客さんがちゃんと目の前にいて、レスポンスがすぐに来るんですよ。終わった瞬間に「すごい!」みたいな反応が送られてくる。

ーもしかすると、現実のライブよりも早く、ダイレクトに熱狂を感じ取ることができるかも?

そうですね。コミュニケーションの障壁はすごく低い。初めて会った方ともすぐにやりとりできて、それがハマった理由かもしれないです。

ー現実のライブハウスやクラブとの違い、バーチャルだからこそ味わえるライブ体験について教えてください。

「パーティクルライブ」と呼ばれるライブがあって。簡単に言うと、ライブ会場の照明とかを超進化させたもの。舞台がどんどん切り替わって、なんならその舞台も破壊されて、強大な敵が表れて……そんなの現実ではどんなに頑張っても無理じゃないですか(笑)。それを、個人の方でも作り出せる。

ーインディーズで活動していたら、現実世界で大々的な演出のライブをするのは難しいですけれど……。

ちゃんと勉強すればそれができるし、それをそのまま商業に持っていくことができる。「これ、本当に一人でやってるの!?」みたいな演出がVRChatでは散見されますね。

ーコロナ禍ではリアルライブの代替としても活用されたヴァーチャルライブが、これからもより進化していく、盛り上がっていく可能性があるということですね。

直近でもサンリオさんがイベントを開催したり、TBSが音楽フェス『META=KNOT』を開催したりと、盛り上がっているように感じますね。ただ、これから発展していくにはいくつか課題があるとも思っていて。まずはコスト面で、相応のスペックのデスクトップPCを用意するのには相当お金がかかる。あとはやっぱり、初心者にとってはハードルが高い。友達のいない状態で始めるVRChatって、何をすればいいのかまったくわからないんですよ。初心者入門ワールドみたいなものは整備されているんですけれど、それがこれからどう進化するかですね。

一人でも多くの人をハッピーに

ー最後に、これからの活動について質問させてください。次回のM3に向けて新たなアルバムを制作中とのことですが、現時点ではどのような構想を練っているのでしょうか?

次のアルバムは、『ボカデュオ』(歌い手・ボカロP・絵師・動画師・MIX師 等でチームを組み動画サイト・SNS上に楽曲をアップする投稿祭企画)で組んだチームで制作しています。すごい好きな楽曲が完成していて(笑)。聴いている間だけは超可愛い自分になれるようなアルバムを目指してます。1st、2ndと追ってくださっているファンの方にも、新鮮さを感じられるアルバムになると思います。

ーあいづたかとしての今後の野望を教えてください。

商業シーンでも活躍したいと思ってます。ゆくゆくはアニメのOPやED、音ゲーの楽曲なんかも手がけたいですし、YouTube登録者も100万人という夢があって。でも、その数字ばかりを追いかけるわけではなく、あくまで一人でも多くの人にハッピーになってもらいたいです。

Text:サイトウマサヒロ(@masasa1to)

Edit:sprayer note編集部

あいづたかアイコン画像:雛な(@_0x_x0_3)

Profile:あいづたか

作編曲家、ベーシスト。2021年より作曲活動を開始。Kawaii&元気&カッコいいを届けるために日々製作中! 2023年からはセルフプロデュースのアルバムをリリースしている。 自身の制作に加え、同人シーンへの楽曲提供も数多く経験。ジャンルを問わないサウンドと最近では作詞も多く担当している。

▼X(Twitter)

https://twitter.com/TakaAizu

▼YouTube

https://www.youtube.com/@TakaAizu

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?