永遠の詩行

(c) Wikipedia Commons

今日はウィリアム・シェイクスピアのソネット55番。154もあるとされるソネットの中でも特に有名なもの。1609年に出版されたとされています。

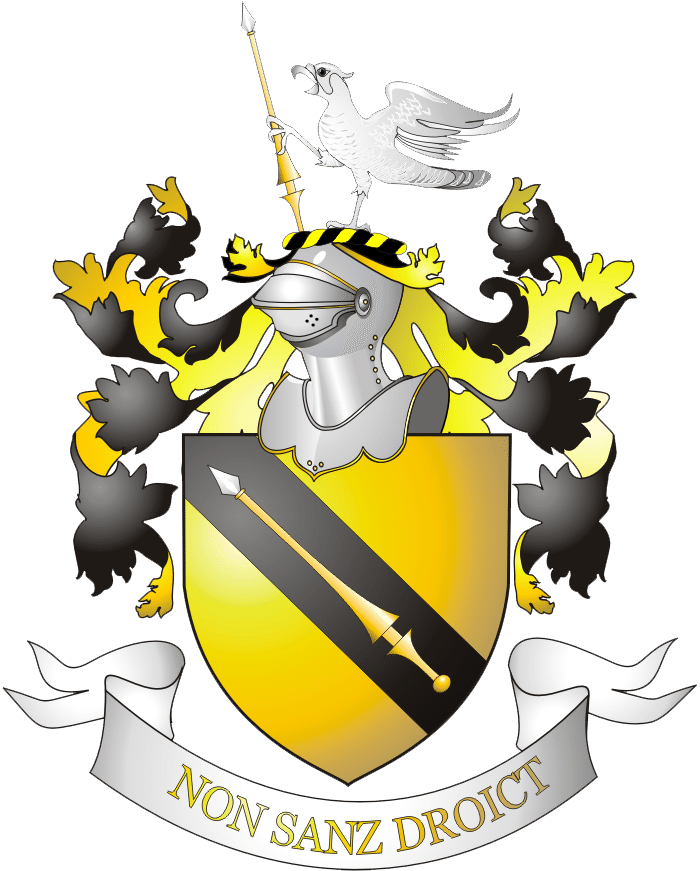

今日紹介するのはハロルド作石の「七人のシェイクスピア」。掲載雑誌が変更された事情があり、「七人のシェイクスピア」がまず6冊刊行され、他紙へ移行後に「七人のシェイクスピア Non Sanz Droict」としてなおも連載中で、最新刊は13巻。

ウィリアム・シェイクスピアという人物は非常に謎めいていて、大学を出るなどの正規の教育を受けていないにも関わらず、あれだけの詩作と劇詩を書き残した人物。そのためにあの作品群は本当にシェイクスピアという無教養な俳優上がりの男が書いたのかという論争がつい最近までなされていたものでした。同時代の碩学である哲学者ロックこそがシェイクスピアであるという説さえ存在しました(現在は比較文献のコンピューター解析によって否定されています)。

現在の漫画タイトルに副題として添えられているフランス語Non Sanz Droictは英語でNot without rightという意味で、日本語では「権利なからざるべし」という訳が当てられています。

(c) WikiWand

これは貴族出身ではないシェイクスピアが、どうしてもGentlemanの一員として紋章を手に入れたかったのですが、俳優である彼にはその資格なくとも、役人であった父親のジョンにはその資格があり、父の名において、ウィリアムの申請が受理されたのですが、その紆余曲折に「権利なからざるべし」という言葉に屈折した感情が込められているともいえます。この家紋に刻まれた言葉は彼のモットーとして後のシェイクスピアが好んで使うようになったそうです。

それほどにウィリアム・シェイクスピアは正規の高等教育を持たないことを気に病んでいました。ゆえに、古くからシェイクスピア作品は彼一人の筆によって描かれたものではないという説が根強く存在しました。

ですが、劇団とは才能ある人間の集まる場所で、おそらく劇団シェイクスピアが総がかりで書き上げた劇作品だと考えれば分かりやすい。つまり「ゴルゴ13」という漫画がさいとうたかをプロという集団によって描かれているようなもの。現代の映画も数多くのスタッフの手による共同作業より作り出されるもの。

だからこそ、シェイクスピア作品は7人の異能を持つ人物たちによって書かれているという仮説は面白い。それが「七人のシェイクスピア」なのです。

さて、ソネットですが、漫画の中で何度も引用され、物語を格調高いものへと高める役割さえ担っているともいえるのですが、第13巻には有名なソネット55番が引用されています。

どんなに立派なお墓や記念碑が風化して消え去ったとしても詩行に刻まれた言葉は永遠であるという詩。

おそらく、新約聖書のペテロの第一の手紙の有名な一節にインスパイアされたのでしょう。

「人はみな草のごとく、その栄華はみな草の花に似ている。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は、とこしえに残る」

全てのものがなくなってしまっても言葉だけは永遠だという思想は、言葉が全ての始まりだというヨハネ福音書にも通じます。

わたしは言葉の永遠性を信じています。だからこのソネット大好きで、英語原文を暗誦したりもしています。

言葉とは不思議なものですね。言葉は優れた形式と巧みな語彙の選択によって詩という名の芸術へと昇華されるのです。

詩聖ウィリアム・シェイクスピアの、詩という形式に込められた美しい言葉を、400年の時を経ても今もなお、読むことのできる私たちは幸いです。

... ... ... ... ... ...

参考文献:

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。