ピアノのバッハ 24: リパッティ未完のコラール

1950年9月16日、主治医によるドクターストップにもかかわらず、強行したブザンソン演奏会を成功させて、短かったけれども輝かしかった音楽家人生に有終の美を飾ったディヌ・リパッティ。

残された時間は三か月にも満たないという少ないものでした。

演奏会から一週間後、ずっと会いたいと願っていた母親も故国ルーマニアからようやくスイスまで駆けつけて、最愛の母親に看病されながらディヌは静かに穏やかに人生最後の日々を過ごすのでした。

ディヌのもとに死が訪れたのは、そのような家庭的な暖かさに包まれた中でのことでした。

12月2日の朝、最後の努力として諦念をもって輸血が行われます。

全身の血が侵されてしまった白血病患者に輸血など気休めでしかないものなのですが、それでも最後の最後まで、ディヌをほんの少しでもこの世に留めておきたいという願いからの輸血でした。

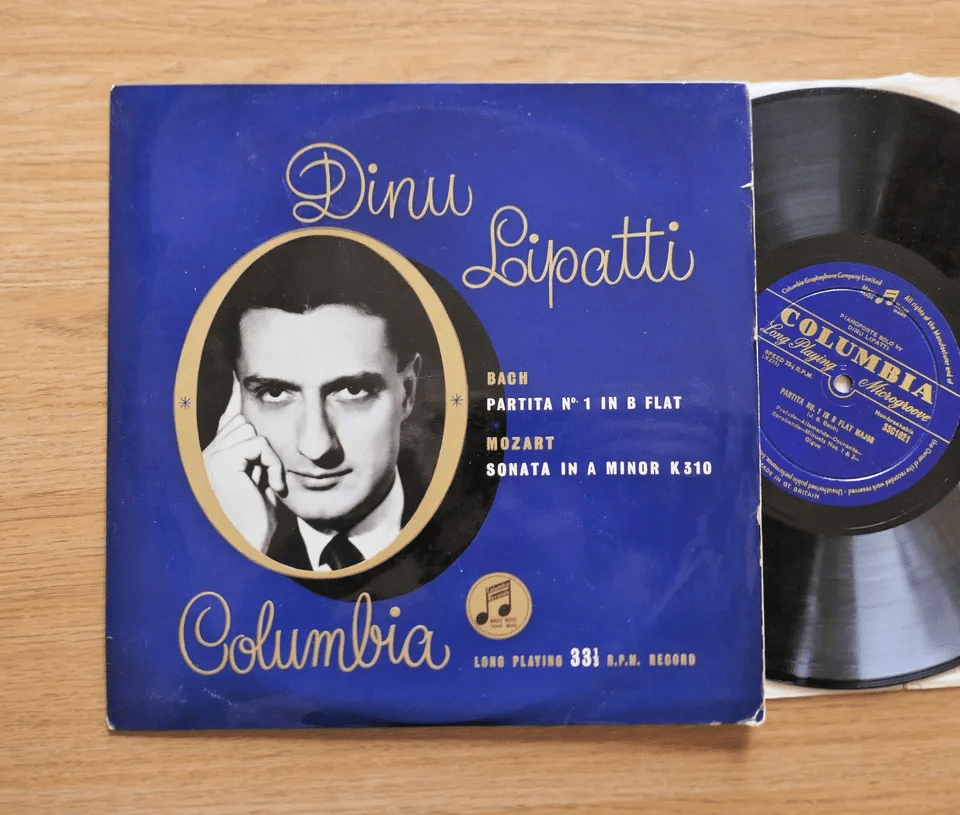

主治医のデュボワ=フレイレ先生が去ってゆこうというときに、ディヌはある音盤を深い感謝の気持ちを込めて贈るのでした。

製造されたばかりの、ブザンソン演奏会の二か月前の7月に録音された、バッハの「パルティータ第一番」のスタジオ録音のレコード(裏面はモーツァルトのイ短調ソナタ)。

ディヌが手にした、自分自身の演奏の最後の録音もまた、ヨハン・セバスチャン・バッハだったのでした。

リパッティの死因は、白血病の一種である、ホジキンリンパ腫 Hodgkin's lymphoma。

リパッティの両腕には悪性リンパ腫がたまり、腫れのためにピアノ演奏のためには終始、痛み止めを打ちながらの演奏だったのです。

21世紀の現代ならば、化学療法、免疫療法、放射線療法などを併用して治癒可能な疾患なのですが、ディヌ・リパッティはあの時代に生まれたがゆえに、若くして死んでゆかねばならないのでした。

しかしながら、演奏録音技術が急激に発達する時代に生きることができたため、最後の時間を費やして後世のために遺してくれた録音遺産を通じて、ディヌ・リパッティという、稀有の天賦の才を与えられた天才の業績を偲ぶことができるのです。

12月2日の冬の日に、ラジオから偶然聞こえてきていたベートーヴェンの弦楽四重奏曲を耳にしながら、33歳のディヌ・リパッティは帰らぬ人となったのでした。

ディヌ・リパッティのバッハ

名教師アルフレッド・コルトーには数多くの才能あふれる弟子がいたのですが、コルトーはリパッティを最も才能あふれる弟子、最愛の弟子として彼の名前を挙げることにまったく躊躇うことがなかったのでした。

リパッティは20世紀半ばから始まるバロック音楽復古運動の前の時代の人でした。

リパッティの死後、20世紀のバッハ演奏史においてバッハルネサンスの最初の革命的な事件として知られる、グレン・グールドの最初のゴルドベルク変奏曲の録音が発売されたのは1955年のことでした。

その後、小さな音しか作り出せないバロック時代のチェンバロを改造し作り出されたモダンチェンバロは影を潜めて、バロック時代そのままの楽器を復元した楽器がバロック音楽演奏の主流となってゆくのは周知の通り。

しかしながら、いわゆる古楽器復古運動が一世を風靡して、ピアノでバッハを弾くことは正しくないという風潮さえも生まれてしまうのです。

二十一世紀の現在においても、ピアノでバッハを演奏するのは正しくないと言われる音楽専門家は数少なくなく、愛好家の間でもピアノのバッハ演奏の賛否両論がネット上を賑わせています。

バッハ演奏革命

グレン・グールドのバッハ演奏革命を可能にしたのは、バッハの鍵盤音楽にビート感覚をよみがえらせたリズムの躍動感でした。

バロック時代の鍵盤楽器であるオルガンとチェンバロ(ハープシコード)は、モダンピアノとは違って、音の強弱の表現をつけることのできない楽器でした。

何度もここまで繰り返し書いてきたように、ピアノは三拍子ならば、

強弱弱

という拍の取り方をするのが普通です(いろんな三拍子があるので杓子定規な「強弱弱」は誤りですが、一般論として「強弱弱」です)。

ですが、チェンバロという楽器では強弱の違うは付けられないので、アクセントのつけ方は「強弱弱」ではなく

長短短

音のならない残響のない楽器なので

指を離すタイミング次第で

ラーラーラーは自然と

ラーラッラッになります

チェンバロでは音符をずらして

長短短を表現

となります。

良いチェンバロ演奏を聴いていると、演奏家はしばしば強調する音をためらうように引き伸ばします。引っかかるような音として、強調する音を他の音よりも長く響かせて、長くなった音の音価を次の音から奪ってくるような感じになるので「長短短」の響きが生まれます。

次の動画のフランス組曲第五番冒頭のアルマンドは、弱起で始まって二つ目の音にアクセントがつけられますが、チェンバロ奏者フランチェスコ・コルティは強調する音を音が引っかかるような感じで引き延ばします。

ピアノではこんな弾き方は無理だし、まったく美しくない。

でもチェンバロでは、音が不均等になることで演奏に個性が生まれて、聴きごたえのある音楽になるのです。

また繰り返しでは自由に装飾音が付け加えられる

これがバロック音楽らしさ

無理やり数学的に表現するならば、三つの音は、1:1:1の長さの関係ではなく、1.2:0.9:0.9 だとか、1.3:0.8:0.9 みたいな長さとして認識されるようになります。

もっと自由に長さを取ってもかまいません。

どのように弾くのは、全て演奏者のセンスに委ねられます。

ショパンに頻発するルバート同様に、左手に当たる低音の基本のリズムは変えてはいけない決まりです。

メロディが強調されると、他のメロディと縦の線がずれてしまう。ピアノではあまり好ましいとは言われない演奏なのですが、これがバロック鍵盤音楽の特徴。

どこか歪な感じがしますが、このずれこそが音楽的に楽しくて、まさにバロック芸術的。

バロックの語源は「歪な、不均等な真珠」という意味だといわれています。

真珠貝を見つけて開けてみても、美しい真珠が完璧に丸い玉の形をしていることは稀ですが、そうしたゆがみを美しいと見做す美学がバロックでした。

ルーベンスのキリスト降架(1611‐1614)

ドラマティックで込み入っていて

光と影の対比が劇的

まるでバッハの「マタイ受難曲」

明暗の対比は

バロック音楽のゴツゴツした音表現に通じ合います

ダウンアップの強調です

完璧なシンメトリー、調和のルネサンス芸術が「マンネリ=マニエリスモ=芸術家独資の手法」を重んじるようになつたのがバロック美術が起源でした。

バロック美術のようにゴテゴテしている(装飾音だらけでリズムがずれている)ので17世紀以降の音楽は、バロック美術との美学共通点から、ラモーやクープランやヴィヴァルディやヘンデルやバッハの音楽は、バロック音楽と呼ばれるようになるのです。

ヴェルサイユ宮殿 (1682)

あまりにも手の込んだ

やりすぎなほどに

ゴテゴテとした装飾だらけ

でもラモーやクープランの音楽を

視覚化するとこんな感じ

もちろん演奏家が即興で弾くべき

装飾音を楽譜に書き込んだバッハにも通じます

さて、ピア二ストのお話に戻ると、グールドもリパッティも、「長短短」ではなく、ピアノらしい「強弱弱」で演奏したのでしたが、リパッティは弱拍を強調することで、リズムの不均等さを強調して、独特のテンポ感を持つ演奏を生み出したのでした。

グールドもまた、極端なほどに強拍と弱拍の違いを極端に際立たせて、ビート感を極限にまで高める音楽を演出したために、やはり「バロック=歪んだ音楽」に通じました。

バロック音楽のリズムの不均等さは、強弱の強さの不均等さとしてピアノで表現されると、素晴らしい「ピアノのバッハ」が生まれるのだと私は思います。

前回、ヴィルヘルム・バックハウスのバッハを退屈極まりないと評しました。

バックハウスはどんな難曲であっても、音階の全ての音を完璧なまでに均一なタッチでレガートで演奏できる超絶技巧の腕前の持ち主なのでしたが、彼の個性が生かされば生かされるほど、彼のバッハ演奏はバッハらしくなくなるわけです。

グールド以前の演奏家だったリパッティは、シルクのように美しいタッチよりも、何よりも躍動的なリズムを重要視した芸術家だったために、あの素晴らしいバッハを生み出すことができたのでしょう。

グールドがリパッティについて言及した言葉を読んだことはありませんが、グールドが全く関心を示さなかったバッハのコラールを誰よりも愛したリパッティのバッハが、リズムの躍動という点において、グールドに通じるということは非常に興味深いことです。

コラール「主よ、人の望みの喜びよ」

リパッティが生涯最後のステージで演奏したト長調のコラールは、リパッティのテーマソングでもあるかのように、彼の人生の大事な場面で演奏された、リパッティの愛奏曲でした。

作曲の師であるポール・デュカス (1865-1935) が亡くなったとき、同日5月17日に、パリの別の場所で演奏会を開いていたリパッティが哀悼の意を込めて奏でたのも、「主よ、人の望みの喜びよ」でした。

トスカニーニとショパンのホ短調協奏曲を協演したとき、観客にアンコールを請われて、世界一「怖い」大指揮者トスカニーニと管弦楽団を舞台上に待たせたまま、一人だけで奏でた曲も「主よ、人の望みの喜びよ」でした。

人生の大事な場面において、リパッティは「主よ、人の望みの喜びよ」を必ず弾いていたのでした。

人生最後の演奏会においても。

ですが、実はリパッティにはもう一曲、観客のために聴かせる、お気に入りのアンコール曲がありました。

リパッティ編曲のコラール「羊は柔らかに草をはみ」

その曲は、やはり大好きだった作曲家ヨハン・セバスチャン・バッハの別のカンタータの中の音楽でした。

古くからのクラシック音楽ファンの方はよくご存知かもしれません。

昭和の終わり、早朝六時から七時まで毎日放送されていた「あさのバロック」というNHKラジオ番組の最初に毎朝流れていた、あの印象深いメロディの音楽です。

「狩のカンタータ」という愛称で知られる、世俗カンタータ BWV208 の第九番目のソプラノ・アリア。

リパッティとも親交のあった、20世紀を代表する大歌手エリーザベト・シュヴァルツコップの美しいソプラノでどうぞ。

Schafe können sicher weiden

Wo ein guter Hirte wacht.

Wo Regenten wohl regieren,

Kann man Ruh und Friede spüren

Und was Länder glücklich macht.

Sheep can graze securely

where a good shepherd watches.

Where rulers govern well

quiet and peace can be experienced

and all that makes countries happy.

良き羊飼いが見守るところ

羊は柔らかに草をはみ

領主はよく統べて

安寧と平和が享受されて

国々には幸せが訪れるのだ

あまりの名旋律なので、数々のピアノ編曲版があり、ソロピアノ版としては、エゴン・ペトリ (1881-1962) 編曲版がよく知られていますが、

この編曲、三声の音楽として編曲されてはいますが、左手は全くの和音ばかりで(右手が部分的に二声になる)あまり対位法的ではありません。

そのためにとても弾きやすいのですが、音楽の複雑さは乏しく、バッハらしくなくて、ピアニシモなどもあまりにもロマンティック。

もっと対位法的な各声部の音楽がより明瞭になる、四手版の方がわたしは好きです。

リパッティは、この愛らしいアリアを、自分自身で編曲して、自分の演奏会のアンコールとして、「主よ、人の望みの喜びよ」とともに好んで弾いたのでした。

ペトリ版はリストやシューマンやブゾーニの超難曲を軽々と弾いたリパッティが弾くには単純すぎて音楽的にも深みのない編曲です(ペトリ版は、プロではなく、ピアノ愛好家が弾くにはちょうどよい難易度で素晴らしい)。

こういうふうに書くと、リパッティが弾いたリパッティ本人の編曲版はどのようなものだったのでしょうと興味を持たれることでしょう。

リパッティは作曲家としても素晴らしい人だったので、編曲者としても超一流でした(作曲については次回語ります)が、リパッティのアリア編曲は生前には出版されることはなく、リパッティが描き残した楽譜は、未完成の遺作として今日知られています。

楽譜を見て驚くのは、右手と左手のメロディが全く別々で、完全な対位法音楽として書かれていて、メロディには11度や12度の音程が頻発します。

つまり、普通の手の大きさの人には演奏不可能な編曲なのでした。

普通の手の大きさの人、例えば10度の音程(ドから次のオクターヴのレまで)が届く人がこの編曲を弾く場合には、分散和音としてアルペッジォとして掻き鳴らさないといけないのです。

そうなるとフランツ・リストのショーピースのように、何とも嫌味な技巧的な音楽に聞こえてしまい、バッハの素朴なメロディがピアノではあまりに複雑な音楽に聞こえてしまいます。

だからでしょうか。リパッティの生前に出版されなかったのは。

リパッティ版は未完のためなのか

IMSLPからは利用できません

二つの楽譜を比べてみると

リパッティ版の方が圧倒的に演奏しにくい(指が届かない)

この楽譜の左上には、リパッティの草稿から「自由な解釈が可能な低音部を忠実に採譜した」と、出版社の注釈がつけられています。

きっと手書きの楽譜は読みにくかったのでしょう。

また未発表なため、リパッティは演奏会では即興的に、自由に装飾音を足したりしていたのでは。

リパッティ版で奏でるとペトリ版よりも哀切感が深く、胸を打ちます

右手の部分がないので低音部だけで

メロディが歌われるのがユニーク

単純な音符に見えますが

演奏難易度はペトリ版よりもずっと上です

実際のところ、和音の音域があまりにも大きくて、リパッティも一部は明らかにアルペッジョで弾いたことでしょう。

ですが、リパッティは大きくない体躯の割には巨大な手の持ち主で、手のひらを広げると11度、届いたのだそうです。

つまり真ん中のドから次のオクターヴのミまで完璧に押さえられたのです。

右手の親指はミ♭を

右手の小指はソ♭を押さえています

余裕をもって10度届いているので、もっと伸ばせば

11度さえも確かに届きそうです

この大きな手を持ってすれば、リパッティ編曲版のアリア「羊は柔らかに草をはみ」、和音をバラバラにしないでも奏でることができたのでは。

そうなると、この編曲譜、バッハらしい素朴さと愛らしさを見事に表現した素敵な楽譜だったはずです(でも彼にしか弾けない編曲は、やはり出版には好ましくなかったことでしょう)。

巨人症を患う生まれつきの巨漢だった名ピアニストのセルゲイ・ラフマニノフは、ドからソまで(つまり12度)届いたそうですが、リパッティもまた、肉体的にも類まれなるピアニストだったのでした。

例えばラフマニノフの有名なピアノ協奏曲第二番の冒頭の和音、手の小さな(普通の手の大きさの)ピアニストは大きな和音をアルペッジォにして奏でますが、ラフマニノフ的には誤りです。

ラフマニノフは間違いなく、しっかりと全ての音を抑えて一度に和音として奏でていたはずなのですから。

普通の手の大きさのピアニストは

分散和音で奏でるけれども、

この和音(広い10度:ファからラ♭まで)

左手は崩さないで

しっかりと全ての音を

同時に押さえないといけない

「羊は柔らかに草をはみ」の場合も同じで

分散和音にするとバッハらしい素朴さが

ピアノでは失われてしまいます

痛み止めを打ちながら、数々の名録音を後世のわれわれに遺して逝ったリパッティに、これ以上を望むのは全くの望蜀なのですが、リパッティの「羊は柔らかに草をはみ」聴いてみたかったですね。

19世紀的な主観的な演奏解釈や、その反動としての20世紀的な即物的な演奏解釈が幅を利かせていた時代に、どのような時代にも普遍的なリズムの躍動を誰よりも重んじて、主観的に熱すぎることも即物的に冷たくなりすぎることのなかった、真に「高貴な」演奏を行ったディヌ・リパッティ。

この人の演奏に出会えたことで、クラシック音楽を、特にヨハン・セバスティアン・バッハの音楽をわたしは心の底から好きになれたのでした。

いつの日か、スイスのジュネーヴの Chêne-bourg(無理やりカタカナにするとシェン=ボウ)に眠っているというディヌ・リパッティの墓に詣でてみたいものです。

ネットで検索すると、いろんな人が撮った、リパッティのお墓の写真をたくさん見つけることができます。

つまり、いまもなお、数多くの愛好家はリパッティの眠っている場所まで花を手向けに訪れているということです。

そしてその写真をSNSを通じて拡散しているのです。

ディヌ・リパッティという不世出の演奏家の思い出を伝えたいがために。

彼のお墓の隣には、ディヌ・リパッティの最晩年の闘病生活を支えた、名ピアノ教師として知られていたという奥さんのマデリーヌさん Madeleine (1908–1982) も眠っているそうです。

「ピアノのバッハ」

わたしにはグレン・グールド以上に、「ピアノのバッハ」とは、「主よ、人の望みの喜びよ」を弾いてこの世を去っていったディヌ・リパッティなのです。

クラシック音楽を聴き始めたころに、この人の録音に出会えて本当に良かったと思っています。

高校生だった頃の若かった、まだクラシック音楽のことなどほとんど理解していなかったわたしを音楽の世界の最も深いところへと誘ってくれたのは、ディヌ・リパッティなのでした。

Music is a serious matter.

by Dinu Lipatti

音楽とは重大事である(深刻な事柄である)

Seriousとは人生の重大事を指す言葉

しばしば宗教的な意味合いを帯びるのです

音楽は娯楽ではなく、人生の一大事

誰かの人生を大きく揺り動かして

その人生をも変えてしまう力がある

という意味だと

わたしは理解しています

もしかしたらリパッティは最晩年にあれほどに

コンサートやレコーディングを行わなければ

もっと治療に専念していれば

まだまだ生きれたかもしれませんでした

でも彼が選んだ道は

彼の音楽を求めてくれる人たちのために

まさに命がけで

演奏することだったのでした

音楽は自分の命を縮めてでも

行うべき価値ある行為だったのです

これでリパッティの生涯編は終わりです。

続けて読んでくださった皆様、ありがとうございました。字数一万字ほどの長い投稿がいくつも続いたシリーズでしたが、読み応えあったはずです。

こんなにも長いのに、たくさんのスキ、ありがとうございました。

「ピアノのバッハ」シリーズは校訂しなおしてKindleで出版予定です。出版の折にはまたご連絡いたします。

次回は作曲家リパッティについて。

その次は、リパッティを彷彿とさせるほどに目の覚めるような現代的なバッハのピアノ演奏を披露した、二人のポーランド人ピアニストについて。

自分の好きなことを書いて読んでいただけること、何よりの喜びです。

ありがとうございました。

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。