阿南市「野球のまち」は、おかしい

本稿を読まれる前に、まず前編として、以下の投稿をお読み頂きたい。

「光のまち」とならぶ阿南市の顔の一つとなった「野球のまち」。

その立役者である元市職員による著書『野球のまち阿南をつくった男』(2021年5月発行)。野球による阿南市のまちづくりを記したものだ。

本書を中心に、「野球のまち」を批評する。

本書の出版は新聞でも取り上げられ(徳島新聞2021/4/19『野球でまちづくり 本に 事業開始経緯や実績紹介』)、好評だとする続報も報じられた(徳島新聞2021/7/23『「野球のまち」書籍好評 初版1ヵ月余で9割販売』)。さらに同書は県文化振興財団によって「とくしま出版文化賞」特別賞に選ばれた(徳島新聞2022/3/23)。

著者の功績は大きく、顕彰されるべきではある。ただ、公人として阿南市内の地域に対する公平意識について違和感を感じるところもある。公人時代のパブリックな活動について公に向け発信された言論であり、また出版はセンセーショナルに報じられ社会的影響が大きいため、健全な言論社会のため批判も甘受されたい。

めだつ新野軽視、富岡西の贔屓

旧新野高校による、平成4年(1992年)および平成8年(1996年)の甲子園出場は、阿南市の野球史上で類いまれなビッグイベントである。

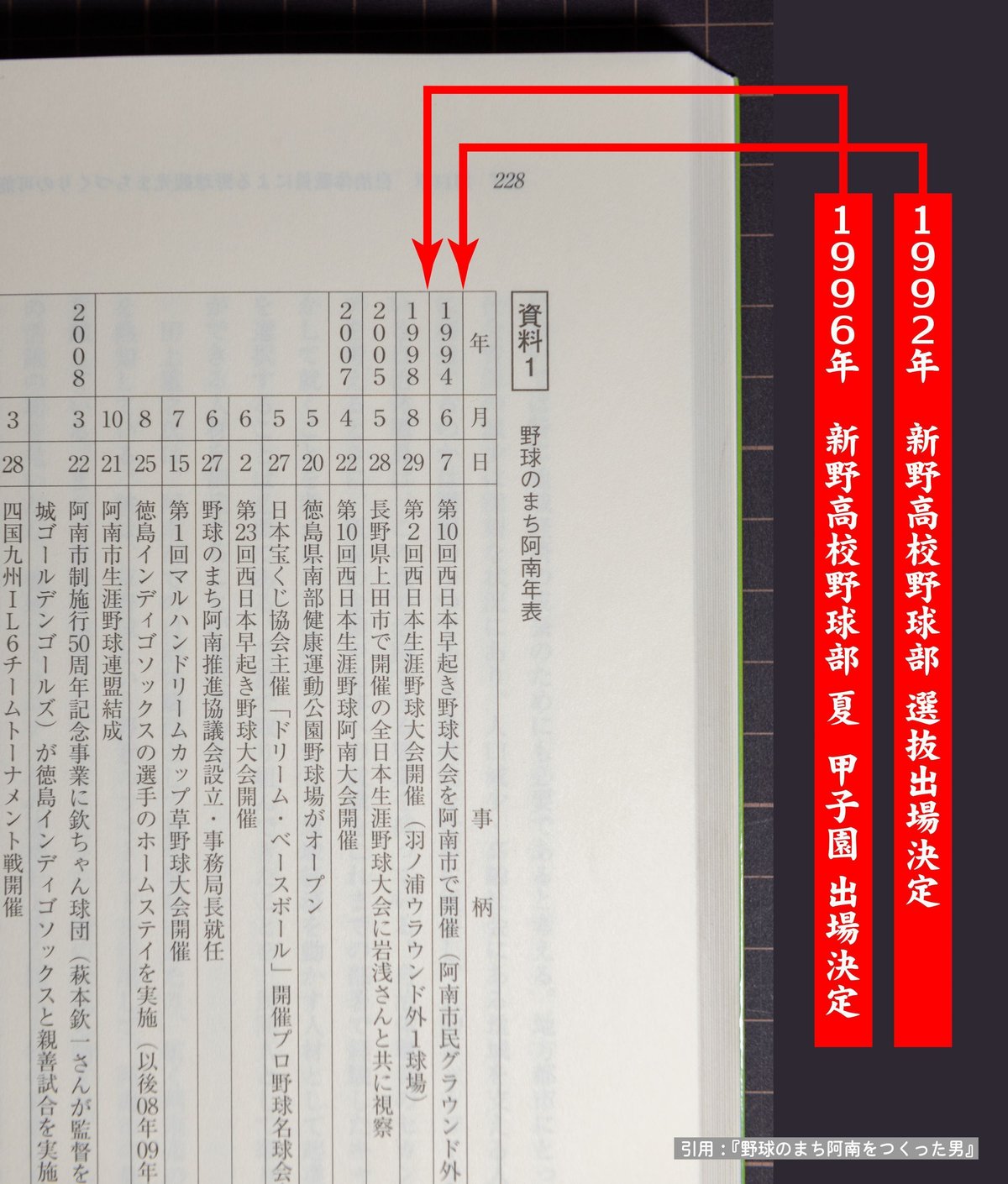

『野球のまち阿南をつくった男』では、巻末に年表が掲載されているが、それをみて目を疑った。

どういうわけか新野高校の活躍が、年表にないのだ。

この年表は、市による「野球のまち」事業が始まる平成19年(2007年)よりも前からスタートしている。新野の出場を書かない理由は見当たらない。

市の野球事業の元トップが「野球のまち」事業の総括的な本において、ビッグイベントである新野の甲子園出場の記載を、省くことを選んだ選択が不可解であり、にわかに信じがたい構成だ。既にこの点だけでも重大な欠陥ではないか。

年表を読み進めると、一方で平成31年(2019年)の富岡西高校の甲子園出場については、試合結果まで含め、記されている。

阿南市において富岡西の出場以後は、令和3年(2021年)夏に阿南光高校が夏の甲子園に出場した。本書『野球のまち阿南をつくった男』は同年5月発行であるため、阿南光の甲子園出場が本書で触れられていないことは理解できる。

新野は3行、富岡西は9ページ

本文中においても新野への軽視および、太鼓持ちとも受け取られかねないのではないか、と思えるほどの富岡西の文章量の多さが目立つ。

本書で新野についての言及は(見落としがなければ)、「さようなら新野高校野球部展」(P177~178)の項目で、駅前展示場の展示の軌跡として、甲子園出場時のものも含めた野球グッズを展示したという趣旨の言及はあるものの、それ以外の項目には、出場決定から敗退までの期間の詳細な顛末の記載はなく、「阿南市内の高校が甲子園に出場したのは、市内の新野高校が1996年に夏の甲子園に出場してから遠ざかっていました」(P164の2行)と、「阿南市からの甲子園出場は、1996年夏の新野高校以来で実に23年ぶり」(P170の1行)だけだ。

新野の甲子園出場の顛末は、計3行だけで、実質的に何も触れていない。

一方で本文中での富岡西については、「地元の高校(富岡西高校)の選抜21世紀枠からの出場」の項目で、北信越地区の選抜出場校の阿南合宿や、屋内多目的施設の完成をもって高校野球がレベルアップした結果、富岡西の春の甲子園出場につながったとし、以下のように出場決定から甲子園までの顛末につなげている。

▼屋内多目的施設の整備により雨天時の練習が可能に!、▼3回目の21世紀枠候補、「野球のまち」が決め手に!、▼「野球のまち」に取材加熱、▼春の便りに町中が盛り上がる、▼アルプススタンドは同窓会、▼優勝チームに善戦――と大変詳細に回顧されており、出場決定時に監督が胴上げされる写真まで掲載している。

この部分の富岡西についての文章は大変な熱の入りようだ。166ページから174ページの計9ページにわたって富岡西の甲子園出場の顛末を綴っている。 新野のそれは3行で、富岡西は9ページだ。

われわれ阿南市は、1992年(平成4年)に始まる新野の出場に際して、既にそのフィーバー状態を経験しているのだ。初出場と2度目の新野の出場に実質的に何も触れず、3度目のほうが大きい出来事だというのだろうか。

三番煎じである富岡西の出場にここまで文章量を割くのは、バランス、仁義、敬意としておかしいのではないか。

阿南市の野球を書きたいのではなく、冨岡地域の野球を書きたいのではないか? という疑念を持つ。もしも新野と富岡西が逆で、1992年(平成4年)と1996年(平成8年)の出場が富岡西で、平成31年(2019年)の3度目出場が新野であったなら、同様に富岡西を軽視して新野を詳述されているのだろうか。

正しいか、「野球のまち」で安易な全市一括り

富岡西の出場という成果が出て市民が喜んだから、屋内多目的施設の整備は大義を得たのだ、と記述している理屈は、やや強引に過ぎないか。

肝心な屋内多目的施設のある桑野地域にとっては、富岡地域は遠い。桑野などの内陸阿南地域は通常、富岡を通過する必要がない。Google Mapで徳島県庁から南部健康運動公園までのルート検索結果をみると、冨岡や見能林を経由しないルートが最短時間・最短距離として弾き出される。これは美波町や那賀町に向かう場合も同様である。

Google Map ルート検索結果(徳島県庁~南部健康運動公園)

https://goo.gl/maps/dwzukUxE9q8PEUzZ8

Google Map ルート検索結果(徳島県庁~美波町役場)

https://goo.gl/maps/JhJAgC6J6ps679zx6

Google Map ルート検索結果(徳島県庁~那賀町役場)

https://goo.gl/maps/YVDF4hLmaap8K4nr7

内陸阿南地域は、津峯山の東側を目にしない。市の中心が富岡である必要性すら感じているか疑問だ。そういう感覚であると考えられる市域のほうが、阿南市においては広大な面積を占める。

冨岡や阿南行政は様々な局面で、冨岡を阿南市ないし県南部の中心と扱うが、はたして本当に全体から心理的一体感や基本的価値観を共有されている地域とみられているといえるかどうかは、慎重にみなければならない。

富岡西の出場時の、市や徳島新聞などの、富岡西を称え同校を過剰美化する過熱報道を受け、富岡町のほうだけで内輪で騒いでいるだけではないか、と違和感を感じた市民は、案外少なくないのではないだろうか。

実際本書でも、富岡西の出場を受け、「春の便りに町中が盛り上がる」の項目で、▼市役所に顕彰幕を掲示、▼庁内放送で吉報伝達、▼阿南駅前展示場で特別展、▼阿南駅や商工会議所の電光掲示板で祝福メッセージ、▼富岡町の居酒屋で卒業生が乾杯、▼富岡町商店街で応援の幟を掲示――と、いずれも富岡町の状況しか書かれていない。

なんのことはない、富岡付近だけのローカルなお祭りでしかなかったのではないか。もし遠方の地域でことさら喜んだ市民がいるならば、それは富岡に縁の深い人という特別な事情があるだけではなかったのだろうか。

逆に考えてみると、富岡地域付近の人々もおそらくは同じで、新野地域や桑野地域を普段どれだけ意識して生活や仕事をしているのだろうか。

それら富岡にとっては「周辺部」の地域に対し、心理的一体感を共有する地域だという感覚は、同じ自治体といううわべ・建前上のものだけでしかなく、本音では薄いことの証左が、本書のような新野軽視につながっているのではないか。

富岡西の成果をもって、富岡地域が「野球のまち」で大きいポジションになったというのは早計だろう。単に甲子園に出場し、そのお祭りムードや勢いだけで、「野球のまち」に結びつけるのは不適当だ。それであれば全国の甲子園常連校を有する多くの地域が「野球のまち」になるからだ。

野球先輩校が置き去り

「優勝チームに善戦」の項目の文章は、まるで富岡西の野球解説になっている。1回戦敗退の富岡西をこれだけ分析して、2度出場かつ3回戦まで進んだ新野の野球分析は、なぜ書かれていないのか。

「富岡西高校野球部の甲子園への道は、いいところまでは行くのだが」と書かれているが、そもそもなぜ阿南の甲子園の歴史を、同校からスタートするのか。

先輩である新野の出場の際にはこういった課題が見られたから、その後、阿南市内ではこういった練習や改善が繰り返され、この度の後輩校の富岡西の出場につながった、という大きい流れに沿った展開の解説が必要ではなかったか。

もはや「野球のまち」というよりも、富岡西という特定の高校を甲子園に送り出すことが事業の目的だと勘違いしていないか、と困惑する。

富岡西の出場は「野球のまち」が決め手だと書かれているが、その「野球のまち」を作ってきた原点であり野球先輩校は旧新野高校だ。新野をあまりにも軽視しすぎていないか。

「野球のまち」事業のスタート以前の阿南市の野球文化の状況を説明するうえで、旧新野高校の出場の顛末に関する過去の資料を漁るなどして、もっと市内地域の適正なバランスを図る余地があったのではないか。高校野球は新野が主であり、富岡は副の存在感を抱かせる文章であるべきだろう。

富岡西高の歴史は誇大表示

これまで阿南市や徳島新聞は、さまざまな局面で富岡西高校を語るとき、誇大表示、過剰美化が目立つ。長い歴史や伝統、偉人をこれだけ輩出したのだと誇示する傾向が多いように見受けられる。

平成31年(2019年)の富岡西の甲子園出場時でも、それは散見された。

『広報あなん』同年3月号の「市長通信 お元気ですか ~新野高校に感謝し、富岡西高校の健闘を祈る!~」や、徳島新聞の富岡西甲子園出場特集(2019/3/21「初出場初勝利へ闘志」)、同校甲子園出場特別後援会の寄稿文「甲子園初出場にあたって」(徳島新聞2019/3/21)において、"同校野球部は創部が120年で古い” と発信している。

だが、富岡西を美化する人々の歴史認識はおかしい。

県立高校の存否は、学校の自己判断で決められるものではない。県の判断によって新設や再編、廃止が進められるものだ。自らの意思決定ではない学校事業の継続を、ことさら誇示するのは理解に苦しむ。県営ではない私営や単独の教育組織であるなら話は別であるが。

2008年(平成20年)に中高一貫化を巡って揉めた富岡東と富岡西は、自分たちで起こした提起か。自分たちで決定したか。2018年(平成30年)の阿南工業と新野の統合、阿南光の新設は、彼ら自身の意思決定か。

富岡西はかねてから、旧制中学である富岡中学の後継組織だと発信するが、本当に正しいのか。

昭和22年(1947年)に学校教育法が施行され、旧制中学制度が廃止された。その時点で富岡中学は完全終了し、歴史はリセットされたとみなすのが自然ではないか。であれば、富岡西は富岡東と同年の設立だ。新野はさらに古く昭和18年(1943年)に県立那賀農林学校として設立した。

公営学校の歴史に価値はない。同校の「創立××年」を過剰に発信する姿勢には疑問だ。昨今の学校再編では閉校扱いとなった学校もある。県は中高一貫で富岡東を選んだ。富岡西の自画自賛体質には、本当にそこまでのものか、そうした発信は疑念を抱かれる時勢になってないか、同校関係者やOBはいまいちど冷静になるべきだろう。

このコラムでも同校野球部の創部への言及がみられる。

どのようなスタンスの人によって阿南関係の新聞記事が発信されているか、市民は知っておこう。

”創部” が長ければ、甲子園が相手してくれるのか。富岡西の野球部の歴史誇示に意味はない。

もっとも、こうした自画自賛を、同窓会の会報など、彼らの内輪のメディアのみで発信しているなら、まだ理解できる余地はある。

しかし富岡西の場合は、しばしば公私混同を疑う。阿南市の広報や徳島新聞で、太鼓持ち記事だったり、異様に熱が入った記事、大きいスペースが割かれる傾向などだ。

県外で活躍する県出身者を取り上げた徳島新聞の記事は、よく出身高校名が書き添えられる。本当に高校名である必要性があるのか。町名のほうがより適切ではないのだろうか。

阿南の情報は、本当に正しく発信・伝達されているのか。市民はメディアリテラシーをもち、たとえ親しんできた新聞であろうと、慎重にファクトチェックしなければならない。

展示場、富岡の必要あるの?

市は、平成30年(2018年)3月に阿南駅前展示場「キラキラあなん」を設置した。平成28年(2016年)に閉店し、2年間空きスペースとなっていた阿南駅キヨスクの跡地利用策であり、メインは「野球のまち」のグッズ展示。(徳島新聞2018/3/9、同2018/3/16)。

オープンからわずか1ヵ月で問題視する報道が出た。「キラキラあなん 来場者が低迷 野球のまちPRの駅前展示場」(徳島新聞2018/4/26)記事によると、「閑散としている」、「訪れる駅利用者はほとんどいない」、「開館直後は立ち寄る人もいたが、最近はほとんど見掛けない」、市商工観光労政課は「休憩場所として利用できることをもっと周知し、『野球のまち』ならではの企画で楽しませたい」とする。

その後、同展示場は4年後に改装され、「野球のまち」の展示場の意味合いは縮小した印象だ。

”休憩場所代わりに”――そこまでして野球展示場が富岡である必要がどこにあるのか。

文化がある地が中心となるべきだ。”市の中心”だから、役所があるから、市内の遠い地域がいくら素敵な文化を作っても、その中心の座には富岡が居座るべきであり、代表で象徴となるべきだ、というのは筋が通らない。それは行政の横暴だ。

先の投稿で論評したとおり、「野球のまち」の中心部は新野・桑野・那賀川である。そのなかでも、観光客を歓迎し迎え入れるべき中心核は、アグリあなんスタジアムがある桑野地域であろう。

「野球のまち」は、桑野が栄えるためのものだ

そもそも「野球のまち」絡みの観光客らを、富岡の駅で下車させ、展示場に足を運ばせる必要性がどこにあるのか。阿南駅前への展示場設置は、円滑な野球文化の成長の障害になっていないか。

甲子園球場が本拠地の阪神タイガースの公式グッズショップ「アルプス」は、甲子園球場の最寄り駅の目の前にある。阿南駅前に野球展示場を設けることは、西宮市内のほかの駅前にこのタイガースの看板ショップがあるようなものだ。

阿南の野球展示場は、桑野駅前か、あるいは桑野駅からアグリあなんスタジアムまでのルート上のどこかに設置すればよいだけではないのか。そこでなぜ富岡という発想が出てくるのか。

アグリあなんスタジアムへのアクセスに最も利用されているだろう車利用を考えれば、県道24号羽ノ浦福井線の沿道や、インターチェンジの設けられる長生町や下大野町のほうが、富岡よりもまだマシだ。

先述のとおり、新野地域や桑野地域にとっては、富岡地域は遠い。彼らは通常、富岡を通過する必要がなく、市の中心が富岡である必要性すら感じているか疑問だ。富岡が全市から心理的一体感や基本的価値観を共有されているといえるかどうかは、慎重にみなければならない。

今後の高速道路の延伸に伴い、新野地域や桑野地域自身や、あるいは市外からの観光客にとって、 ”富岡スルー” の傾向は加速こそすれど、減ることはないだろう。

当事者の桑野や新野が、富岡にそれほど縁を感じていないのに、富岡側からの片思いだけで、その文化を都合よく富岡の成長のために活用してはならない。

阿南の発展は好ましいが、それが富岡である必要はどこにもない。

「野球のまち」事業は、桑野を栄えさせるためのツールであるべきだ。そうでなければ、桑野地域にとっては何のための運動公園誘致なのかが分からないだろう。野球関係のあらゆる事業は桑野に新たに中心を作っていく前提で展開するべきだ。

野球グッズ展示場は、「野球のまち」中心地である桑野駅前に移転すべきではないか。

野球事業の恩恵 桑野ファーストで

「野球のまち」事業は、桑野を栄えさせるためのツールであるべきという前提は、宿泊需要でも同様であるべきだ。

『野球のまちをつくった男』では、「注目を集める野球観光ツアー」の項目において、平成21年(2009年)にツアー客が阿南市内で宿泊できるよう取り計らったエピソードが回顧されている。著者はその際に、複数の市内の宿泊業者にお願いをしたという。記載されている宿泊業者は、桑野地域の業者が1件、ほかは富岡地域の業者が3件だ。

「野球のまち」の核施設であるアグリあなんスタジアム付近の桑野地域には宿泊業者が1件しかない。それまで観光で売っていなかった自治体でもあり、桑野地域以外の遠方の業者を、たちまちは頼らざるを得ないことは理解できる。

だがそれは、野球事業の初期だけの応急対応限定であるべきだ。「野球のまち」の熟度が増してくれば、野球観光の宿泊需要は桑野中心に受け入れる形となるように市は誘導すべきだろう。

この市は65年前の発足以来、工業都市として、沿岸部が稼ぎ、沿岸部が栄えるよう設計され運用されてきた。そこに内陸部の都市化は想定されていない。内陸部のまちに都市計画区域は掛かっていない。

富岡が中心であるべきという大義は、沿岸が稼ぐケース限定のはなしであるはずだ。

新たに「野球のまち」という内陸部のものを活用しようというならば、それで栄えるのは内陸部が大前提であるべきだ。沿岸部を栄えさせるのが前提の既存の経済構造を解体再編せずに、そのまま組み入れることは不適当だ。

内陸部の視点や声を重視し、”市の中心地” の見直しも含めた、ゼロからの阿南市の再設計を伴わなければならない。「中心」は永久固定ではなく、変わっていくものだ。

現行の富岡中心の受入態勢の振興策であってはならない。運動公園の恩恵、経済効果は、桑野地域ファーストに還元させ、桑野を発展させる建て付けでなければならない。

市は富岡しか見ていない

この市はLED産業の成功を受けて「光のまち」を進めた結果、日亜化学工業を創業させた新野地域は経済成長の恩恵を受けているか。都市発展、人口増加の形で還元されたか。新野は新野地域内で富岡よりも充実した住民サービスや消費生活、教育環境を受けられているか。市内外に対し「光のまち=新野」が頭に浮かぶよう、市は発信してきたか。

新野に出店した全国的な商業チェーンはコンビニエンスストア1店だけだ。関係のない富岡が大きな顔をしていないか。なぜ光産業の象徴が富岡の城跡なのか、議論された形跡、新野の了解を得た形跡があるか。

市は「光のまち」を新野の成長につなげようとしていない。それは市が、報いるべき地域に誠実に向き合わず、富岡贔屓を続け、市内の良質な文化を横取りし、富岡の成長につなげる仕組みを放置しているからだ。いまの富岡は新野の成長のタネを横取りして発展しているにすぎない。「野球のまち」においても同様の方向に向かうことは容易に推測される。

現に上述のとおり、『野球のまち阿南をつくった男』の年表をみて、製本段階まで違和感に気付かないような事態にまでなるのは、阿南の行政マン全般に、富岡と近隣地域以外の阿南市が、ほとんど視界に入っていない状態で仕事をしているのが常態化しているからではないか。

ややもすると、富岡の実績を大きく見せたいが為に、新野の実績を矮小化しようとしていると疑念を抱く向きが出てきても無理がないと思う。

阿南の全地域は、いいかげん富岡にNOを突きつけよ

市のこの姿勢は、富岡以外の市内すべての地域にとって重大な問題だ。この問題は「光のまち」の新野や、「野球のまち」の桑野に限った話でなく、これから市内のどの地域であっても、地域特性を活かしたすばらしい産業や文化がどれだけ成長しても、ガキ大将のジャイアンが目についた他人の玩具を横取りするがごとく、富岡が我がものにしてしまうことを意味する。

例えるならば、加茂谷地域の若杉山遺跡、アナンムシオイガイ、桑野地域の国会議事堂の大理石、紅露みつ氏、福井地域の「狸問答」、羽ノ浦地域の新撰組の刀匠、などの素材を活用した文化や産業がブレイクし、全国的な稼ぎ頭になったとき、阿南市という枠組みの ”代表” にかこつけて、富岡が我が物顔をして、地元地域そっちのけで富岡の成長につなげる。

いくら地元が尽力しても還元されない。”富岡以外は発展するな” と言っているも同義だ。富岡以外の全地域は、そろそろやりたい放題の ”富岡” に怒らなければならない。

市内各地の文化でもっとも栄えるべきはその地域である。桑野の野球場文化で第一に恩恵を受けるべきは桑野であるはずだ。富岡の繁栄のタネは、(主に)製紙産業の紙文化の成果によるものに限られるべきであり、富岡がそれ以上を求めるのはおかしい。

「野球のまち」を「光のまち」の二の舞にしてはならない。阿南市民は富岡サイドの活動を監視し、富岡に偏重して恩恵が流れる構造にしようとしていないか、慎重に監視しなければならない。

桑野ファーストで経済を回せ

市は、野球宿泊需要に預かろうとする内外の事業者に対しては、桑野地域内に系列ホテルを新規建設とするよう誘導・指導ないし、その趣旨の条例を制定すべきではないか。

宿泊施設の周辺では、宿泊者らによって飲食店や商業施設、土産物店などの周辺産業が栄え、経済波及効果を受ける。

富岡近辺の宿泊産業及び周辺産業は、富岡近辺の工業等のビジネス出張需要にぶらさがった経済循環の仕組みが成り立っているといえる。

この場合、宿泊需要者は富岡近辺で、宿泊施設や周辺産業の供給者も富岡近辺であり、両者は一致している。それだけなら健全な経済構造といえるだろう。

桑野の野球場需要にぶらさがる宿泊需要は、第一に桑野が受けるべきだ。宿泊施設が富岡に座したままでは、遠い桑野の周辺産業への波及は見込めない。周辺産業まで富岡が「濡れ手に粟」で頂戴するのでは、宿泊需要者は桑野であるが、宿泊産業や周辺産業の供給者は富岡となり、一致していない。桑野にとっては一方的に吸われるだけで、不健全な経済構造だ。

これでは野球場の地元としては不満が募るであろう。桑野は、富岡の既存産業を食わせるための駒ではない。宿泊環境を整える上で行政は、桑野ファーストで栄える構造にする理念が必要だ。

「国際野球観光協会」について私見

平成30年(2018年)11月、市内の事業者らが一般社団法人「国際野球観光交流協会」を発足させた。

宿泊業者や花火業、飲食、木工などと組んで観光ルートを作り、「野球のまち」を後押しするとしている(徳島新聞2018/11/25「『野球のまち』推進後押し 海外チーム誘致へ新団体 阿南の事業者が設立 自然や地場産業活用 観光メニューを提案」、同2018/12/20「阿南『野球のまち』推進後押し 新団体が設立総会」)。

同組織はツアー開発のため、令和元年(2019年)9月に加茂谷地域の観光地を視察した(徳島新聞2019/9/10「ツアー開発へ歴史探訪 阿南の国際野球観光交流協」)。

これらの報道を受けて感じた違和感は、設立総会が行われたのが富岡のホテルである点だ。本稿で既述の通り、野球の中心部は桑野地域だ。

もっと気になったのは、朝日新聞徳島版2018/11/20「野球観光協会を設立」だ。阿南市の現況説明として「新たに駅前にビジネスホテル(約190室)も開業した」と書かれている。

都合の良い中央目線としか思えない記事だ。一番美味しいところ、宿泊地を富岡とすることが前提のような書き方になっている。

観光地引き網や、SUP、阿波公方、製紙文化など富岡近隣の文化だけを中心に組み込んだ旅行商品を売り出すのであれば、富岡で宿泊させ、観光客に富岡を代表、阿南の顔として売り出すことは理解できる。

しかし加茂谷や桑野、新野など内陸部の観光素材まで手を広げて組み込むなら、宿泊地、代表、阿南の顔を富岡とする合理性が不明だ。

事業者らは、桑野の野球場ないし市内各地域の文化を利用されるのであれば、阿南市発足以来、多くの市民が当然だと思ってきた ”富岡が中心” の考え方は捨てていただき、利用する文化のある地域ファーストで経済波及する形となるよう留意されるよう期待したい。

これ以下は市の姿勢について指摘する。

上記の新聞記事では、市の野球のまち推進課の職員も歓迎の趣旨でコメントしている。そこでは「市全体で盛り上がれば」と発言しているが、それは綺麗事にすぎない。

「市全体」というが、肝心の桑野地域のまちは都市計画区域外だ。本当に全体のためという気があるなら、桑野地域に野球需要を前提とした新しい宿泊産業群や周辺産業群の立地を誘導し、新たな商業都市を育てるため、都市計画法に基づく都市計画の改正、阿南市の基本計画、総合計画の次元から見直すべきだろう。

それは桑野の野球文化に限らず、市内各地で市を左右するほどの文化のブレイクがあれば、その各地でそれを行うべきだろう。もはや市の中心を富岡とする大義が失われているわけなのだから。

そこまで根本的に市をひっくり返す様子もなく、富岡中心の阿南市のまちづくり、富岡集約路線の市の基本計画や総合計画を見直す気がなく、現状の構造のまま、既存の都市計画区域を振興するがために、都市計画区域外のまちの観光資源に手を出し、都合よく利用し、活力を吸い上げようとしているようにしか映らない。

軽々しく ”市全体に” などと言っても説得力を感じない。

「89番 野球寺」 那賀川町に疑問

阿南市の交通事情から、「89番野球寺」を那賀川町の「道の駅公方の郷なかがわ」の一角に建設した理由には、やや違和感を感じる。

『野球のまち阿南をつくった男』によると、「JAアグリあなんスタジアムの近くにするか、徳島方面から来る人を迎えることができる那賀川町にするか、二つの案が出てきました」とし、土地確保の面から那賀川の阿南道路沿道に決定したとしている。

那賀川町にモンゴルとの野球交流文化が存在することはさておき、徳島方面からアグリあなんスタジアムに来訪する観光客は、そもそも阿南道路を使うのだろうか。

一般的に桑野に向かうとき、直進して那賀川町を通過するのは考えにくい。

案内看板の設置者は、このルートを意識していることが分かる。

富岡地域の人々は阿南道路を多く利用し、那賀川町を経由することが日常的であるのかもしれない。だが阿南市にはそうではないエリアも多い。桑野地域もそうではないエリアのうちのひとつだ。

これから高速道路の時代になれば、徳島市からアグリあなんスタジアムに向かう観光客は、徳島市から桑野インターチェンジまでは、一般道に降りることは、まずないだろう。

途中の小松島市や下大野町の阿南インターチェンジで、下車させて那賀川町の「89番 野球寺」に向かわせるには離れすぎている。

富岡方面を野球文化に絡める必要があるのか。

阿南道路で阿南市入りするはずだというのは、阿南市沿岸部だけの発想だ。阿南行政は、当事者である桑野地域や観光客の立場に立った感覚を十分に理解できているのだろうか。

野球観光宿泊の経済効果を最大化するうえでも、観光客の利便性を高めるうえでも、インターチェンジの近くに新たな宿泊産業や周辺産業を発生させるべきである。行きにくい富岡方面の補強ではなく、あらたに富岡に代わる新都市を作る考え方で進めるのが、高速道路時代の行政の仕事ではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?