僕が語っておきたい下北沢⑧~薔薇に架ける橋

スタバやドトールに押され、いわゆる街の喫茶店がどんどん駆逐されていっている。さびしい限りだ。僕もいろんな街に住んだが、どの街でもお気に入りの喫茶店は何軒かあって、日なが友達とダベったり、ひとり本を読んだり、ただぼぅっと窓の向こうの景色を眺めてみたり、今となってみれば、そんな意味のない時間がなんともなつかしい。

下北沢ではイカール館はそんな一軒だった。店名は、フランスのアール・デコの画家ルイ・イカールから取ったもので、それ以前のエミールという名前の時代から知っているから、かれこれ10年以上通っていたことになる。店内には、やはりイカールの絵が飾られており、調度品などもアール・ヌーヴォー時代のもので統一された、落ち着いた感じのおしゃれな喫茶店だった。金色の縁の入ったヨーロピアンカップに注がれた濃いめのコーヒーには、ミルクでなく生クリームがついてくる。そのクリームが渦を巻いたコーヒーに溶けていくのを眺めるのが好きだった。ランチならお重に入った焼き魚の和定食、あるいはハンバーグ定食。

ここのオーナーはゲイ雑誌『薔薇族』の編集長として知られる伊藤文學氏である。ゲイ雑誌の編集長が経営するからといって、別にハッテン場というわけではなく、お店の雰囲気のせいか、僕が通った昼下がりなどは、世田谷プチブル夫人たちのサロンという感じでにぎわっていた。お店で時折り、顔を合わせる伊藤さんは、耽美主義というかちょっと少女趣味の入ったロマンチストといったふうに御見受けした。中原淳一とも交流があったらしい。伊藤さん自身はまったくのノンケらしいが、彼のゲイに対する共感はそんなところから始まっているのかもしれない。

伊藤さんはシモキタ生まれのシモキタ育ち、シモキタっ子である。大学を卒業後、父親が創業した出版社を引き継ぎ、1965年に出版した『ひとりぼっちの性生活—孤独に生きる日々のために』(秋山正美著)がヒット。これは本邦初のマスターベーションの指南書である。当時、まだマスターベーション有害論が根強く、自涜、手淫という呼称に後ろ暗さや罪悪感もつきまとっていた。それら”迷信”を払拭し科学的な見地からマスターベーションを解説しようというのが、同書の目的でもあった。読者の反響も大きく、意外なことに、同性愛男性の告白や相談の手紙が目立った。これが、1971年の『薔薇族』創刊に結びつくのである。

よく、『薔薇族』を日本で初のゲイ雑誌とする文が散見するが、実はそれ以前に会員オンリーの同人誌的なゲイ雑誌は何誌か発行されていた。ただ、商業誌として成立したゲイ雑誌の第一号といえば、間違いなく『薔薇族』であり、『薔薇族』がなければ、のちの『さぶ』も『アドン』もなかったと断言できる。

それにしても、「薔薇族」とはよくも名付けたものだと思った。ナチスが迫害したのはユダヤ人やロマだけではない。同性愛者も強制収容所に入れられ、毎日を死の恐怖に慄いていたのだ。その胸には識別の印として薔薇色の逆三角形(rosa winkel)が縫い付けられていた。「薔薇族」というタイトルには、そんな、悲しい歴史とそこからの解放をめざすゲイたちの誇りのようなものを感じさせてくれる。※会員制ゲイ雑誌『薔薇』や三島由紀夫のヌード写真集『薔薇刑』(細江英公撮影)などの前例はある。

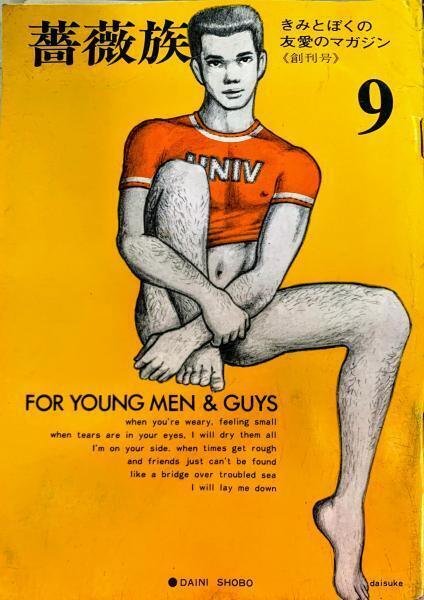

『薔薇族』の創刊号の表紙を改めて見て、気が付いたことがある。

When you’re werry, feeling smallで始まる詩が書いてあるが、これはサイモン&ガーファンクルの超ヒット曲『明日に架ける橋』(Bridge Over Trubled Water)の歌詞だ。Waterがseaに変えられているのを除けば、1番がそのまま使われている。

《君が疲れ果て/心が小さくなっているとき/その目に涙があふれるときは/僕が拭ってあげよう/君の味方だから/辛さが時を押し流す/友達が見つからないときは/濁流に架ける橋のように/僕がこの身を投げかけよう》

まさに、孤独の淵にいる若きゲイたちへのメッセージである。この詩を載せたのは伊藤氏の指示か、あるいは氏の右腕として同誌を引っ張っていた藤田竜氏(表紙絵も同氏)のアイディアか。

▲『明日に架ける橋』。『薔薇族』創刊の前年70年3月にリリース。米国で6週間チャート1位を記録した。同名アルバムはグラミー賞6部門を獲得。

さすがに伊藤氏の地元であるだけに、シモキタには『薔薇族』を置く書店も多く、僕もノンケのくせに何度か買ってみたことがある。とにかく情報量がすごいと思った。サウナやスナック、ホテル…広告自体がゲイにとってはありがたい情報源になっている。逆にいえば、広告のサウナの名前を憶えておけば、間違えてハッテン場に紛れ込むという心配も要らぬということだ。エイズの問題にもかなり突っ込んでいたと思う。おすぎの連載コラムも載っていて、彼が、ゲイカップルが養子を取ることには、「子供は親を選べない」という理由で反対の立場にいることを知り、(当然ではあるが)ゲイにも多様な考えがあるのだなと思った。

そうそう、僕が自分の担当になった女性の新人編集者に「これが雑誌というものだよ」と参考のために手渡した雑誌は『薔薇族』と特撮オタク誌の『宇宙船』だった。

しかし、なんといってもこの手の雑誌の命は文通欄だろう。「優しい兄貴求む」「可愛い弟クン求む」という定型的な呼びかけが面白かったし、「ぽっちゃり君」とか「熊のように毛深いおやじ」とか「お祭り野郎」とか「魚河岸の長靴番長」といったフレーズに、僕のささやかなイマジネーションは大いに刺激を受けた。みんな、パートナーを求めて必死なのだ。

ゲイといえば、その昔、シモキタにおそらく唯一のゲイバー(スナック)があって、バナナハウス(バナナボーイだったか)という名前だった。場所は赤い炒飯で有名な中華料理屋・珉亭のはす向かい、中古レコード屋のあたりだったと記憶している。僕はそれこそ知らずに入ってしまったのだが、常連客らしいオネエ言葉のお兄さんにモーションをかけられ苦笑したのはご愛敬として、値段も手ごろだったし、何よりマスターの作るチーズオムレツがすこぶる美味しかったので、何度か行った。マスターとは道であえば、会釈するぐらいの間柄にはなったが、お店のほうは、2年たらずで閉店してしまったようである。『薔薇族』のおひざ元でありながら、シモキタにはどうもゲイ・カルチャーは定着しなかったようだ。

さて『薔薇族』だが、今世紀に入って休刊と復刊を繰り返し、2011年についに定期刊行物としての幕を閉じている。

文通欄を目的に購読していた読者も多かっただけに、ネット時代に入り、パートナー探しの手段も多様化したとあれば、とりあえずその使命を終えたというのも仕方がないことかもしれない。なによりも、レインボーパレードに象徴されるように、ゲイが堂々と自己をアピールできる環境が整ったことも大きい。もはやゲイは、孤独でも「涙を拭ってもらう」存在でもないのかもしれない。しかし、伊藤文學氏と『薔薇族』が時代の濁流に架けた橋の功績は大きいといえる。

イカール館も伊藤氏の勇退とともに閉店してしまったようである。

イカール館では、何度か可愛らしいお客さんを見かけた。小学校2年生ぐらいのお嬢ちゃんとその弟の男の子である。ひと目で伊藤さんの孫であることはわかった。あの子たちも今ではすっかり大人で、結婚して子供もいることだろう。

伊藤文學さんは今年(2024年)で92歳である。いつまでもお元気で、下北沢の語り部であってほしい。

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。