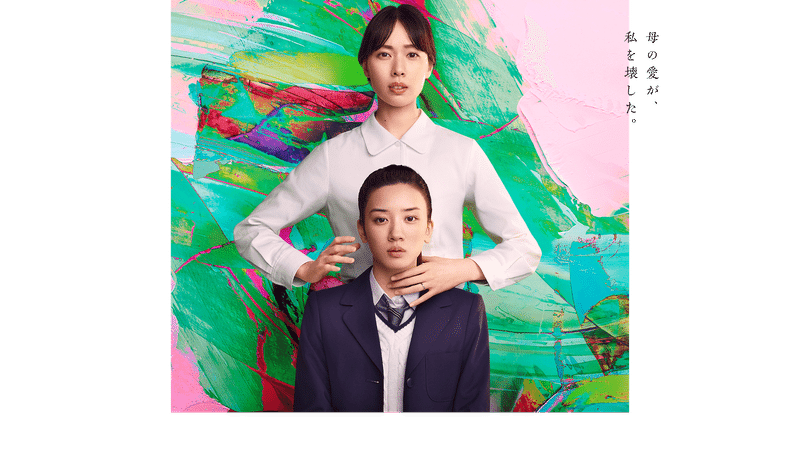

一週遅れの映画評:『母性』私と見知らぬ彼女の。

なるべく毎週火曜日に映画を観て、一週間寝かしてツイキャスで喋る。

その内容をテキスト化する再利用式note、「一週遅れの映画評」。

今回は『母性』です。

※※※※※※※※※※※※※

ラスト辺りで主人公の一人である母親のセリフを聞いて、私は「ひいっ」って息を吸ってしまうほど、その言葉が恐ろしかったんですよ。だけど同じ劇場の結構近い席に座ってる女の人が、すんすん泣いてて……たぶん感動してるっぽい泣き方だったのね。

最初は「え!? なんでここで泣けるの!?」ってびっくりしたんですよ。だって同じものを見ているとは思えないこのリアクションの差じゃない。

でもちょっと考えたところで、それがそのままこの『母性』って映画の縮図なんだって気が付いて。これはね、なかなか得難い経験をしたな、と。私の中でMVPはそのすんすん泣いてた見知らぬ女になったんです。

主人公は一組の母と娘なんですけど、お話はその母親が結婚する以前から始まるのね。この母は、そもそも自分のお母さんが大好きなのよ……というか大好きを通り越して信奉しているってレベルで。とにかく「母にとって理想の娘になりたい」ってずっと思っていて、あれね超自我が大きすぎて自我がかき消えてるような感じなの。

もう両方とも絵に描いたような、幸せで満たされた母子を演じ続けている。しかも本人たちには演じてるなんて自意識はまったくなくて、心の底から「愛に溢れた素敵な母親」と「その愛を全身で受け止める可愛い娘」ってロールを遂行していくのよ。

で、ある男性と出会って結婚することになるんだけど、その男性と付き合いだす、というか好きになる理由が「母がその人の描いた絵を褒めていたから」なのよ。自分はその絵がむしろちょっと嫌いなのにwそこで「母と違う感情を持つ自分」が受け入れられなくて、明らかにその反動でその男性を好きになってる。いや、その男性を好きだというロールを選ぶわけですよ。

もう怖いじゃん、そんなの。それで男性の両親に挨拶にいくんだけどさ、義理のお母さんがかなり気難しって聞かされて。それで主人公は「だけどそれほど心配はしていなかった。私を嫌いになる”大人”なんて、いままで一人もいなかったからだ」って独白すんのね。

そりゃあ「母の理想」をやり続けてれば、自然と大人からは好かれる子供になるわけですよ。だけどね、この人はもう結婚するぐらいの年齢なわけよ。そんな年齢になってまで自己評価が「”大人”に好かれる」であることの不気味さったら無いわけよ。成熟を完全に拒否しているわけ。

で、まぁ結婚したら妊娠するわけですよね、”理想の娘”としては。だけど妊娠が発覚したところで、パニックを起こしてしまう。「怖い! 怖い!」と言って。妊娠出産は精神的にどうあれ、肉体的に「強制成熟イベント」だから、この成熟を拒否している女にしてみれば、自身の存在意義をめちゃくちゃに破壊してくる出来事なんですよね。

そうやって恐慌状態に陥ってる娘に向かって「大丈夫。怖くない、怖くないのよ」って母は子供が生まれる喜びを説くんですよ。ここも微妙に説得のポイントずれてて気持ち悪いのに、母がそう言うならって持ち直す娘も娘なんですよね。

そして子供が生まれる。ここからは母と娘として話してたのが一世代スライドして、祖母と母と新しい娘になります。って言っとかないとすげぇわかり難いからね。

結局、子供を産んでも母は成熟せず、いつまでも祖母の望む通りに振舞おうとする。ここで新しい娘は「母を喜ばせるために、祖母が喜ぶようなことをする」っていう、めちゃくちゃ複雑な役目を背負わされるんですよ。

で、ある日、家が火事になって祖母が死んでしまう。悲しみに暮れる母なんだけど、まぁそれはそれとして行くところが無いから旦那の実家に住むことになるんですが。ここの義理の母/父方の祖母が、まぁ~相当な因業ババアでw母はゴリッゴリに詰められるんだけど、何年経ってもその家から出て行こうとしないのね。

なぜなら母は「年上の女性に可愛がられる」以外の目的を持ってないから。つまり母にとってその目的の対象にできるのは、父方の祖母だけで。だけど祖母はめちゃくちゃにいびってくるから、どれだけ尽くしても可愛がらない。まぁ有り体に言って「地獄かな?」みたいな環境なわけですよ。

そんなギスギスハウスに嫌気がさした旦那は浮気する。それが娘にバレる。

ここのねぇ、父vs娘vs浮気相手のレスバトルがめちゃくちゃ強烈で。もうお互いに相手のクリティカルポイントをザクザク刺しまくる、割と邦画ってこういう言葉の応酬が鮮烈な作品はあるけど、その中でも短い尺でまとまっていながら質の高いやり取りが描かれていて「2022年邦画レスバトル大賞」はこの作品に決定! という感じで。もうね、このシーンだけでも見に行って損はないぐらい。

ジャッジとしては高校生という年齢で、的確に父と浮気相手のウィークポイントを突いた娘の勝利! と思うんだけど、最後に彼女だけが知らなかった「ある真相」が開示されてしまうのね。それによって娘は戦意喪失してしまう。

その真相によって、娘は母のことを取り返しがつかないぐらい傷つけていたことに気づいてしまう。そこで泣きながら謝る娘に近づいた母は……というところで「母の記憶」ルートと、「娘の記憶」ルートに分岐するんですよ。

母の記憶だと「私は娘を抱きしめた」になって、娘の記憶だろ「母は私の首を絞めた」になる。結局ここで母は「きっと祖母ならこうすることを望むに違いない」と、自分がやったことを「抱きしめた」って思っている。だけど娘に対する苛立ちと憎しみが、首へと手を伸ばさせる。

結局どこまで行っても母は「理想の娘」のままでしかいられないわけですよ。

そこから10年近い歳月が流れて。娘は成人して親元を離れて暮らしている、因業ババアは認知症で大人しくなって、そんな因業ババアを「母の代わり」として甲斐甲斐しく世話する母は満たされている。ひどくいびつながらも、絶妙にバランスの取れた生活に落ち着くのね。

そして今度は娘が妊娠する。それを母親に電話で報告すると、母は「大丈夫。怖くない、怖くないのよ」って言うの。

ここがね、私が「ひいっ」となって、見知らぬ観客の一人がすんすん泣いてたシーンなのよ。いやだって「ひいっ」じゃん、こんなの。別に娘は妊娠していることに怖がっていない……まぁ内心まではわからんけど、母にはそんな様子を見せてないのよ。なのに母は「大丈夫。怖くない、怖くないのよ」って、つまり自分が祖母から言われたことをそのまま言うの。

結局、母は何も変わらす、ただ「理想の娘」を演じることしかできない。そこには自分の娘に対するまなざしなんてまったく無いのよ。自分では抱きしめたと思い込んでる、首を絞めた女のままなわけ。

だけど見ようによっては「母と娘は和解し、娘の妊娠に対して自分がかけられて嬉しかった言葉を与える」っていう、感動シーンにもなりえるわけさ。きっとすんすん泣いてた人は、そっちの解釈なんだと思う。

でね、大人になった娘が友人と話してて、こんなこと言うのよ。「女はどちらかなの……母か、娘か」って。

たぶんだけど、あのすんすん泣いてた人は「娘」だったんじゃないかな? と。大人/母から許されて、優しい言葉をかけてもらえる。そのことが嬉しくて、感動できる。もっと言うと「愛される」人のこと。

となると私は「母」なんだな、と。どんな母でも、一度は娘であったわけじゃない。ただどっかのタイミングで「母」になる。それは実際に出産したとか、歳を取ったとかではなく、「誰かの期待に応えることで、愛される」ことを諦めた時点で。だからそこで「愛されていない」ことを知っているから、あの「大丈夫」に愛情なんて欠片も無いことがわかって「ひいっ」となってしまう。

あの半径3メートルの空間。私と知らない彼女の関係こそが、この『母性』という作品そのものだったんじゃないかと。

少なくとも「彼女がいたから」、私はこの作品を語れたのだと思います。

※※※※※※※※※※※※

次回は『月の満ち欠け』評を予定しております。

この話をしたツイキャスはこちらの13分ぐらいからです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?