まんがタイムきららの「写植」を読む――吹き出しにみる漫画書体の使い分け

ご無沙汰しています。前記事から 3 年ぶりに note を更新しました。本稿では、芳文社の発行する「まんがタイムきらら」やその姉妹誌に掲載された作品の写植(吹き出し)に注目し、使用されている書体や、その書体が読者に与える印象に関して考察を行います。

「ぼっち・ざ・ろっく!」観てますか??

アニメを観てから完全に難民になってしまったので、原作を無限に読んでいます。アニメよりもテンポが早く、4 コマの起承転結を通じて 1 つのストーリーが構成されている点が(ぼざろに限った話ではないですが)素晴しいです。未確認ライオット編よかった……

さて、アニメでは数多の声優さんの演技によって、登場人物の描き分けや感情表現が行われていますが、漫画においては写植、すなわち吹き出しの部分が登場人物の喜怒哀楽の表現に一役買っています。

印刷物のデザインでは「1 ページで使用する書体は 3 種類まで [1]」といった鉄則がありますが(例えば小説の途中でフォントがころころ変わったら嫌ですよね)、漫画はその限りではありません。むしろ、様々な登場人物や声のトーンを文字を通じて書き分けるために多種多様なフォントが使用されています。

特にきらら系の漫画は作風がゆるめで、ギャグ描写も多いことから使用される書体数も豊富です。今回は、その一部をご紹介していきたいと思います。

アンチック AN1(モリサワ)

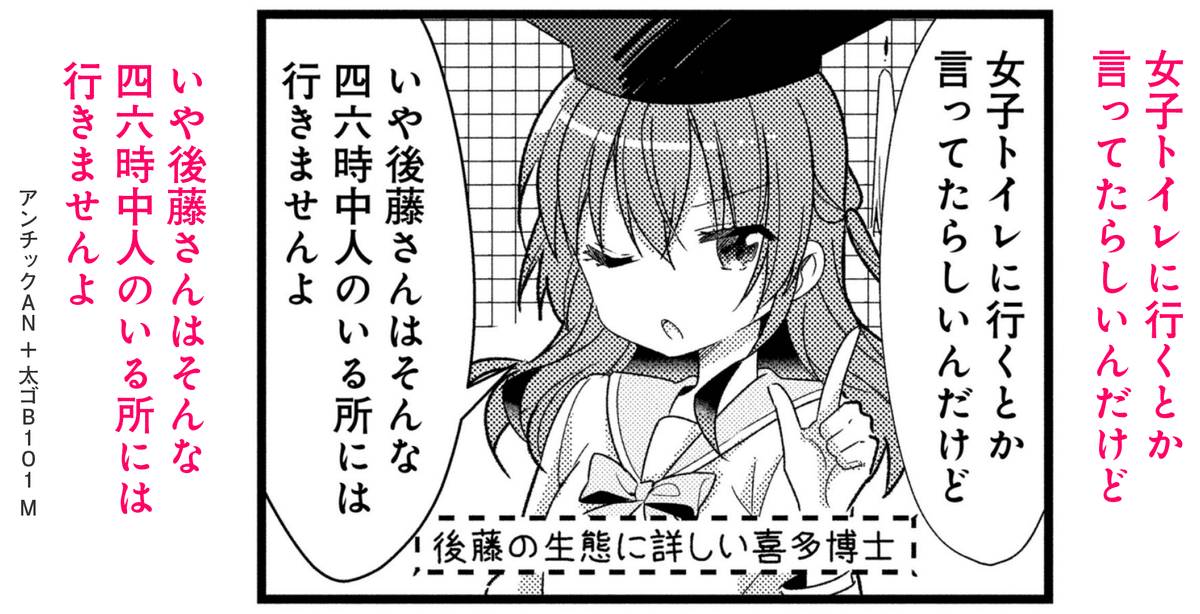

初めに、アニメでダーウィンが喜多!として描かれていたこのシーンから。

基本的な台詞に目を向けてみると、かなの部分はアンチック体と呼ばれる明朝体に似た書体が、ゴシック体の漢字と組み合せて使用されていることが判ります。これは「アンチゴチ」と呼ばれる組み合わせで、漫画雑誌では極めて一般的な書体構成です。特にまんがタイムきららでは、かな部分に「アンチック AN1」が、漢字には「太ゴ B101」(共にモリサワ)が使用されています(図 2)。

図 3 は、アンチック AN1(青)と、同じくモリサワから発売されている明朝体(赤)を比較した画像です。どちらも築地体後期五号に起源を持ち、似た骨格や肉付けを有する一方で、アンチック体は普通の明朝体と比べて、線の強弱が緩和された傾向にあります。

漫画にアンチック体が採用された経緯は諸説ありますが、漫画雑誌は古紙を再利用した品質の高くない紙が利用されるため、印刷時に潰れにくいアンチック体が使用されるに至ったと一般に言われています [3][4]。

新ゴ(モリサワ)

「これで勝ったと思うなよ!!」(図 4)は、「まちカドまぞく」に登場するシャミ子こと吉田優子が、ちよももを始めとする人々に施しを受けた際などに発する捨て台詞です。シャミ子かわいい〜!!このときシャミ子は辱めを受けた表情を浮かべており、自ずと噴出する感情を、力強いゴシック体を通じて表現しているのだと考えられます。

ここで使用された書体は「新ゴ」(モリサワ)です。新ゴはモダンゴシック体と呼ばれる分類に入り、直線的なストロークや広い懐(文字の空間)が特徴的です。その活躍は漫画に留まらず、サインシステムやテレビ、商用誌等の様々な場面で見掛けられます(図 5)。

街角では視認性が高い書体の代表格として存在感を発揮していますが、漫画においては強調の文脈で使用されることが多いようです。

「ぼっち・ざ・ろっく!」5 巻 に登場する大山猫々は、周りを圧倒するスポ根少女として描かれています。このキャラクターの初回登場時(厳密には初回ではない)には、吹き出しを埋め尽くすほどの大きさで新ゴ U を用いた写植が入れられており(図 6)、台詞だけでも周囲の人物に(自ずと)威圧感を与えていることが読み取れます。

スーラ(フォントワークス)

写植に欠かすことが出来ない書体のひとつに丸ゴシックがあります。漫画では、モノローグを用いて心情や状況の説明が行われることが多く、現代では大抵の場合「スーラ」(フォントワークス)という丸ゴシックが使用されるためです。ぼざろでは後藤ひとりの心の声が象徴的に描かれるコマが多く、幾度となくスーラが多用されています(図 7)。

ナールにみられる芳文社の書体変遷

近年のきらら作品では基本的に丸ゴシックとしてスーラが採用されていますが、以前は別の書体が使われていました。図 8 は「NEW GAME!!」第 1 話(2013 年 3 月掲載)にある涼風青葉の入社シーン(上)と、第 2 話(同年 4 月掲載)冒頭(下)のモノローグを比較したものです。

出典/得能正太郎「NEW GAME!! (1)」芳文社(2014)[8]

第 1 話では「ナール」(写研)という書体が採用されているのに対し、第 2 話では先述のスーラが用いられています。(「なん」の部分を凝視すると、微妙な差異があることがお解りいただけると思います)

この僅か 1 話の間で書体が変化した理由には、印刷技術の変遷を見出すことができます。

図 9 は、ナールの文字盤(文字の部分が透明になったガラス板)を撮影した写真です。2023 年現在、ナールはコンピュータフォントとしては提供されておらず、写真植字(写植)という技術を通じてのみ使用することができます。写植は現在の DTP(DeskTop Publishing)が普及する前に使用されていた印刷技術で、図 9 のような文字盤を通じて印画紙を感光させることで文字を印字します。漫画の吹き出しを俗に写植と呼称するのも、かつては写真植字を用いて文字を印字し、原稿の上に貼り付けていたことに由来します [9]。

写真植字の時代には、写植機メーカーである写研の書体が栄華を極めていました。しかしながら PostScript フォントや Illustrator が普及し、DTP が主体となってからも、写研はデジタルフォントの発売を拒んだことから、現在ではその存在を目にする機会は激減しています。

この変遷は「まんがタイムきらら MAX」に連載されていた「きんいろモザイク」の中でも見受けられます。第 3 巻の途中で、写研書体からモリサワ・フォントワークス書体へと移行が行われたようです(図 10)。

出典/原悠衣「きんいろモザイク (3)」芳文社(2013)[10]

また、同じく芳文社から発刊されている「まんがタイム」(≠きらら)読者の 2012 年 11 月当時のブログ [11] でも、写真植字から DTP へと移り変わった旨が報告されています。恐らくこの 1 年程度の期間に、芳文社全体として写真植字から DTP への転換が行われたのだと推測されます。

まだまだある写研書体

その他にも著名な写研書体を挙げると枚挙に暇がありません。先ほど紹介した新ゴも、写研の「ゴナ」という書体を参考に作られた書体です。

ゴナと言えばきららではないのですが、あの著名な漫画――ワンピースでも使用されています。

私はワンピースを読んだことがないので、図 11 に示したコマがどのような文脈で登場するかは解らないのですが、そんなニワカ人間でも知っているほど有名なシーンです。ここで実験として、同一の台詞・組版で、書体だけを新ゴ H に置換します(図 12)。どうでしょう、少し受ける印象が違うように感じませんか?

文字に対する感覚は人それぞれかと思いますが、私はゴナのほうをより重厚な台詞として受け取り、逆に新ゴで組まれた方は現代的で明るく、ユーモラスな印象を受けました(そんな週刊少年ジャンプでも、2010 年頃からは新ゴが使用されています [13])。

この 2 つは訴訟に発展するまで [14] に類似した書体で、新ゴがゴナを意識して制作されたことは明白でありながらも、その設計思想やストロークは似て非なるものです [15]。「似てはいるけど、僅かに雰囲気が違う……」と書体が与える機微を楽しむことこそが、フォントを見分ける醍醐味なのだと思います。

なお漫画は DTP 化が遅れ、写真植字が晩年まで残り続けた分野でした。この理由に関して、フォントワークスによる共同印刷へのインタビュー記事 [16] では次の通りに明かされています。

特に少年/少女向けまんがやギャグマンガは、使用書体が非常に多いということもあり、「デジタルフォントに置き換えると、誌面全体のイメージが以前と変わってきてしまい、なんだか軽い印象を受けてしまう。マンガは絵柄だけでなく、書体や級数の選択など書体表現まで含めてマンガなんだ。だから書体には強いこだわりを持って使っているんだ!」と、マンガにおけるフォントの役割を改めて認識させられるご意見をいただくことがありました。

「第35回 共同印刷株式会社 様~まんが制作環境のデジタル化について~」

https://lets-site.jp/fontstory/voice/archives/35 [16]

話が若干脱線しましたが、微妙な書体の差異でも読者に与える印象が変わり、出版社や印刷会社の方々はその僅かな違いに気を配って作業をされていることに触れた次第です。

マティス(フォントワークス)

書体の話が長くなりました。ぼざろに話題を戻すと、後藤ひとりを筆頭とする登場人物の悲嘆が描かれた台詞(図 13)では、明朝体である「マティス」(フォントワークス)が採用されています。

マティスは新世紀エヴァンゲリオンのタイポグラフィで使用され、〝エヴァフォント〟として一気にアニメ界隈を代表するフォントとなりました [17]。きらら作品ではその他に回想シーン等で使用されています。

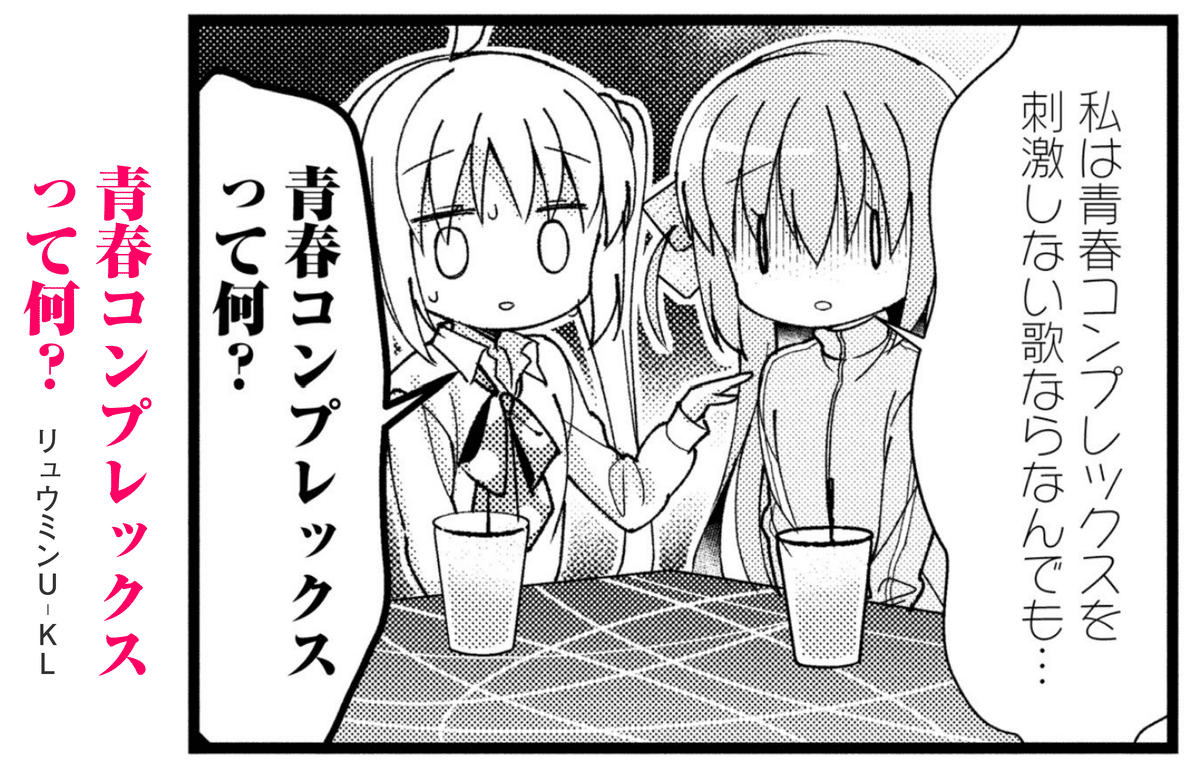

リュウミン(モリサワ)

別の明朝体が使用されているケースも見受けられました。こちらは「リュウミン」(モリサワ)と呼ばれる書体で、DTP を代表する明朝体ファミリーです。きららではマティスとリュウミンが混在していますが、それぞれどのような使い分けがなされているかまでは推察できませんでした。個人的な印象としては、リュウミンの方がマティスよりも硬派な印象があります。フォントワークスの書体は全体を通じてポップです。

他のきらら作品を確認したところ、例えば春日歩先生の「城下町のダンデライオン」(図 15)では、リュウミンに加えて「JTC ウイン M」(ニィス)も利用されています。フジテレビなどでよく使われていた書体です。

ロダンハッピー(フォントワークス)

あの有名なコマが出てきました。

「ロダンハッピー」は、きららで多用される傾向にあるフォントです。タイプラボの佐藤豊氏がデザインしたかな書体「ハッピー」がフォントワークスにライセンスされ、ゴシック体である「ロダン」と組み合わせて販売されたものです。ハッピーの名の通り、作中ではぼっちや虹夏などが浮かれたり滑ったり、とにかくクスッと笑えるような 1 コマに使用されています。

コミックレゲエ(フォントワークス)

「EDM ガンガンかけてエナジードリンク片手に踊りくるいながらバイトしててください!」と指示を受けた虹夏がエナドリを買ってきたところに喜多ちゃんが鉢合わせたコマですが、「コミックレゲエ」(フォントワークス)が使用されています。刺々しいデザインから、漫画・その他媒体を問わず叫びや怒り、怒鳴りなどの表現に伴って頻出し、バラエティ番組等でも頻繁に見掛けます。モンストの UI 等でも採用されていました。

なお、コミックレゲエの元となった レゲエ という書体は、SIL Open Font License の下で無料で頒布されています。フォントワークスはその他にも、クレー、ロックンロール等の高品質なフォントをいくつかオープンソースで頒布していますので、同人活動等をされている方は是非一度チェックされると良いかと思います。

むすびに

いかがでしたか? 本稿で取り上げた以外にも、きらら作品では数多の書体が使用されていました。以下に一例を示します。

本当はこれらのすべてを紹介したいところですが、流石に長くなってしまったのでこのあたりで筆を擱きたいと思います。本稿をきっかけに、少しでも書体に興味を持っていただければ幸いです。

まんがタイムきらら編集部の公式 Twitter では「ぼっちちゃんよくばりセット」と題して、作中のコマ素材配布が行われています。ここで抜粋されているコマはどれも SNS での利用に適したインパクトのあるもので、その写植に登場する書体は、標準的なアンチゴチも然ることながら、スーラや新ゴ、その他デザイン書体も多くを占めています。作家さんの生み出す素晴らしい絵や台詞と、それぞれの書体のイメージや主張が上手く組み合わさることで、漫画という作品に昇華しているのだと改めて実感した次第です。

新連載スタートを記念して、ぼっちちゃんよくばりセットを置いておきますね。ツイートに貼り付けてご自由にご使用ください。 #ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/OnyeJW1oZy

— まんがタイムきらら編集部 (@mangatimekirara) March 18, 2018

参考文献

[1] Adobe「書体の組み合わせに関する8つのヒント」(2023 年 1 月 29 日参照)https://creativecloud.adobe.com/cc/discover/article/eight-tips-for-combining-typefaces?locale=ja

[2] はまじあき「ぼっち・ざ・ろっく!(2)」芳文社(2020)

[3] EditNetプリンテック「少年漫画の紙」https://www.editnet-p.jp/ss/magpaper/(2023 年 1 月 29 日参照)

[4] 桂光亮月「亮月写植室*書体のはなし、アンチック体」http://ryougetsu.net/sho_antique.html(2023 年 1 月 29 日参照)

[5] 伊藤いづも「まちカドまぞく (1)」芳文社(2015)

[6] はまじあき「ぼっち・ざ・ろっく!(5)」芳文社(2022)

[7] はまじあき「ぼっち・ざ・ろっく!(1)」芳文社(2019)

[8] 得能正太郎「NEW GAME!! (1)」芳文社(2014)

[9] 桂光亮月「亮月写植室*写植ってなに?」http://ryougetsu.net/ab_nani.html(2023 年 1 月 29 日参照)

[10] 原悠衣「きんいろモザイク (3)」芳文社(2013)

[11] 実験る~む「お前もやめてしまったか」https://dslabo.blog.fc2.com/blog-entry-2149.html(2012, 2023 年 1 月 29 日参照)

[12] 尾田栄一郎「ONE PIECE (24)」集英社(2002)

[13] フォントって大切だよ♪「週刊少年ジャンプが半分DTP化。ふきだしの文字(書体・フォント)が、写植からパソコンに……」https://ameblo.jp/pre--sea/entry-10541235865.html(2014, 2023 年 1 月 31 日参照)

[14] 最高裁判所, 最高裁判所判例集 第一小法廷判決 平成12年9月7日 民集 第54巻7号2481 頁,

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/054774_hanrei.pdf[15] 小塚昌彦「ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン」グラフィック社(2013)

[16] フォントワークス株式会社「第35回 共同印刷株式会社 様

~まんが制作環境のデジタル化について~」https://lets-site.jp/fontstory/voice/archives/35(2014, 2023 年 1 月 29 日参照)[17] フォントワークス株式会社「mojimo-EVA」https://mojimo.jp/eva/(2023 年 1 月29 日参照)

[18] 春日歩「城下町のダンデライオン (1)」芳文社(2013)

美術手帖「『週刊少年ジャンプ』の歴史からひも解く、マンガ雑誌の文字とデザイン」https://bijutsutecho.com/magazine/insight/26406(2023 年 1 月 29 日参照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?