コロナ破壊装置を作ってみた

今の季節、換気なんて寒くてたまったもんじゃありません。そこで密閉室内用のウイルスを破壊する装置を作ってみました。

飛沫は重いので離れれば回避できますが、飛沫の水分が蒸発して飛沫核だけになった所謂エアロゾルの状態では浮遊しやすくなるので、距離を取ろうが浮遊しているものを避けるのは難しくなります。

室内においてそのような感染源となりうるウイルスを含んだエアロゾルを取り除くには、手っ取り早く換気してしまうのが良いですが、こんなに寒い中せっかく暖房の効いた暖かい空間を台無しにしてしまうことには抵抗があります。たまに寒波が来て外気温-20℃の日に換気なんてしたら別なリスクがあると思います。

というわけで、換気がダメなら密閉室内のエアロゾルに含まれているウイルスを破壊してしまえば良いだろうということで、扇風機で装置に風を送り込んで、強力な深紫外線を照射してみることにしました。

※深紫外線は化学的活性が著しく、直視したり皮膚に曝露すると危険が及ぶので、くれぐれも取り扱いには注意してください。

参考までに材料を以下に示します。

材料費は全部で20万円ちょっとになります。クソ高い...

水銀ランプ(殺菌灯)は安いですが、水銀を使用している関係で今後入手性がどうなるか分かりません。せっかくなので最新の 275nm 60mW クラスの深紫外 LED を使用してみました。しかしとんでも無く高価です。コロナ禍において世界中で需要が高まって品薄状態のようです。

◇ ◇ ◇

では早速作っていきましょう。作り方は簡単!

まず、0.3mm 厚銅板をハサミで切って 5×6mm 程度の切片を切り出します。

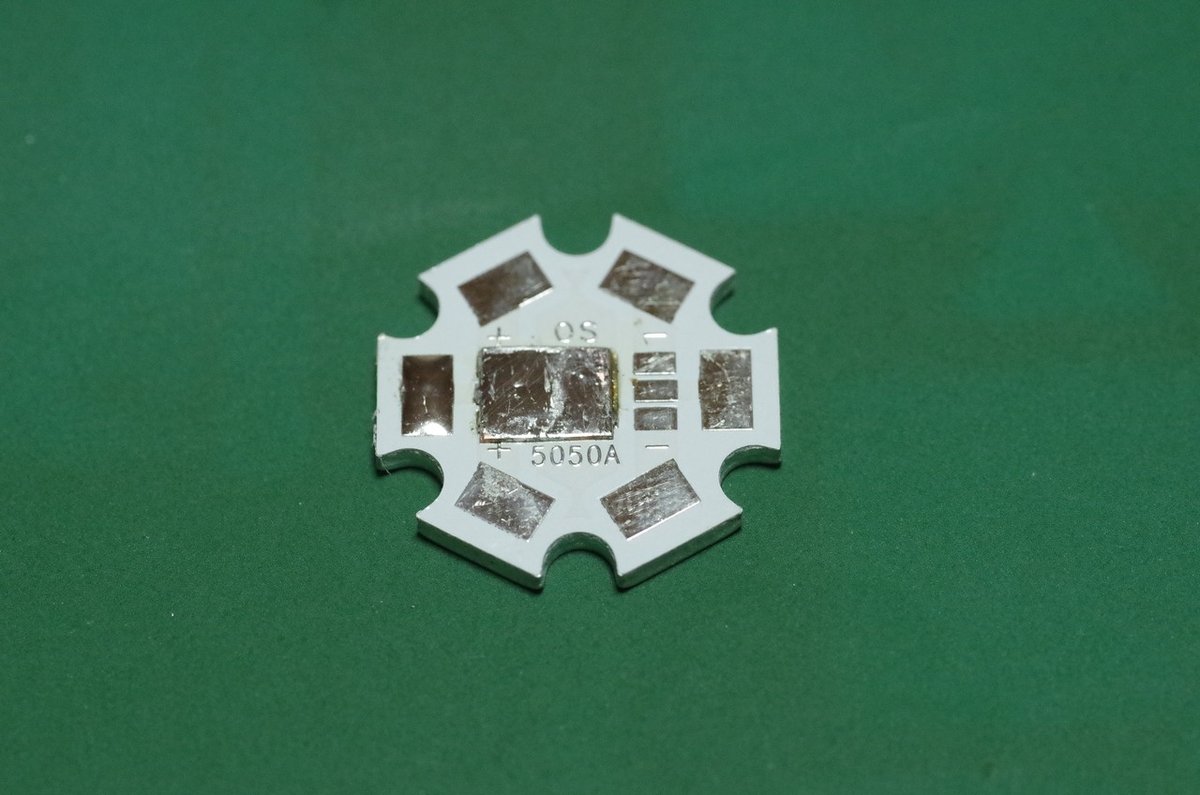

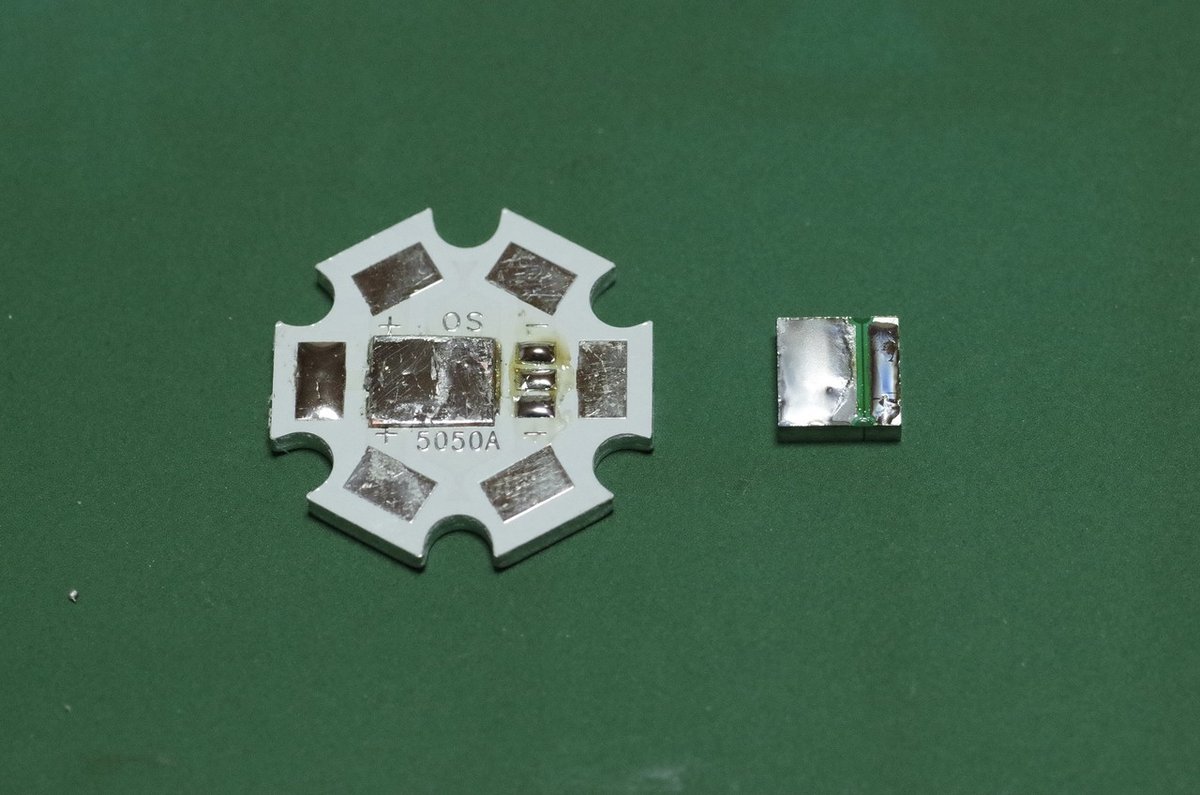

銅切片、放熱基板、LEDを用意します。

銅切片の両面、放熱基板のプラス側と真ん中の何も繋がっていないランドを予ハンダします。

ピンセットで銅切片を押さえながらこて先を当てて、放熱基板と銅切片が密着するようにハンダ付けします。

このとき、放熱基板のマイナス側と銅切片がショートしないように注意します。

続いて、LEDと放熱基板のマイナス側のランドも予ハンダします。

LEDのボディをピンセットで押さえて、アノード電極を銅切片の上に置いてハンダ付けします。このとき、ピンセットでLEDのレンズ部分を掴まないように注意します。

横から見て、アノード電極が銅切片の上に乗っていて、カソード電極とショートしていないのを確認します。

問題なければ、そのままカソード電極と放熱基板のマイナス側のランドの間にハンダを流し込みます。

仕上がりはこんな感じ。

LED駆動ユニットをハンダ付けして、試しに光らせてみます。ヒートシンクをつけていないので試験点灯は10秒以内にします。くれぐれも光源を直視しないでください! 肉眼ではLEDから発せられた一部の可視光が薄暗く光っているように見えますが、紫外線出力は強力です。

これを24セット作ります。

◇ ◇ ◇

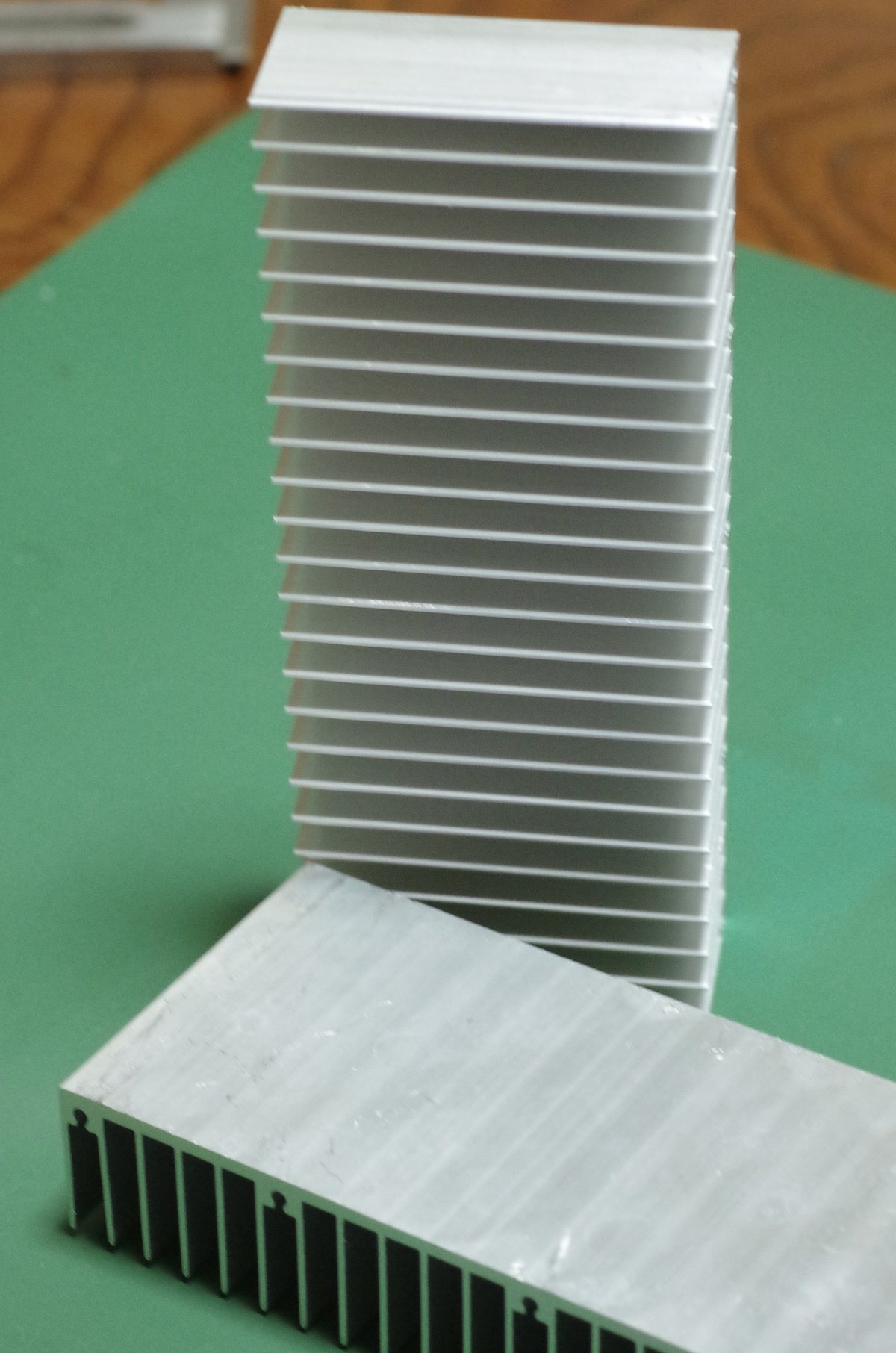

続いて、ヒートシンクを加工します。

ヒートシンクの裏側に線をけがいて、放熱基板を固定するネジ位置にポンチを打ちます。ネジ位置については放熱基板の寸法に合わせて適宜決めてください。

φ2.5mmドリルで穴を開けます。

M3のタップを立てます。

ヒートシンク1個につきLED2個付くようにします。

ヒートシンクと放熱基板に放熱シリコーン接着剤を薄く塗布します。

絶縁ワッシャを介してM3×8鍋小ネジで固定します。

両面テープでLED駆動ユニットをヒートシンクに固定します。

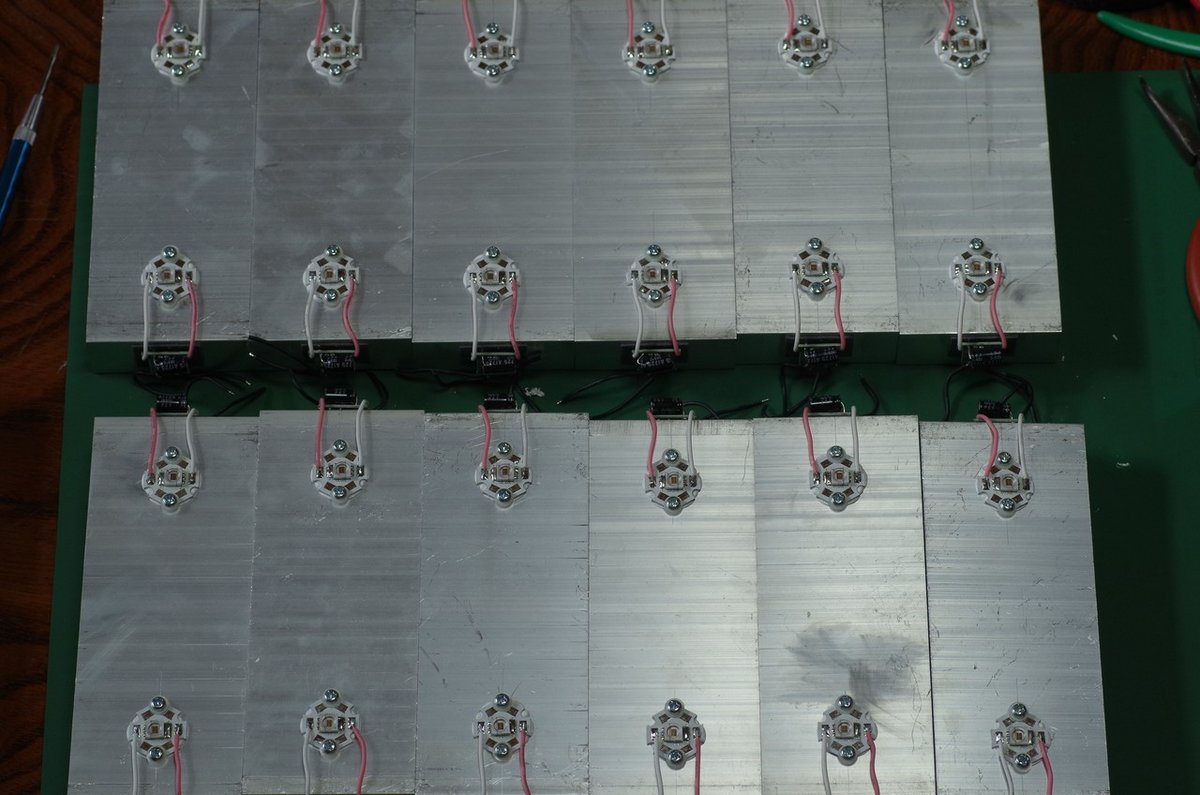

これを12セット(LED24個分)作ります。

◇ ◇ ◇

続いて、木材を加工します。

角材をカットし、塗装済集成材にコーススレッドで固定していきます。

寸法は以下の通りです。なお、角材 a, b, c, d の長さについては若干マイナスにすると良いでしょう。

両側から挟み込む構造にするため、このユニットの鏡写しをもう一つ作ります。

◇ ◇ ◇

続いて、ヒートシンクにL金具を取りつけます。

ヒートシンクの固定用ネジ穴にM3×10皿タッピングネジでL金具を固定し、これで4つ足を作ります。

先ほど作った塗装済集成材のユニットに、このLEDユニットを試し置きして、ちょうど良い配置を決めます。

大体こんなもんでしょう。

置き方が決まったらそれに合わせて電線をちょうど良い長さに切って、LED駆動ユニットの電源線をすべて並列接続でまとめます。3WクラスのLED12個分を電源電圧12Vで駆動するので、損失も含めて大体5A強は流れるので、電線は細すぎないように気をつけます。大体 AWG22 または 0.5sq 以上の太さであれば問題ないでしょう。

皿タッピングネジでLEDユニットのL金具を塗装済集成材に固定します。これをもう一つの鏡写しの分についても行います。

◇ ◇ ◇

続いて、木工用ボンドで植毛紙を貼ります。

木工用ボンドを塗装済集成材の上に塗布し、カットした植毛紙を貼っていきます。この植毛紙を貼った部分がダクトになります。

植毛紙はやや高価ですが、これが無いとダクト内で紫外線が乱反射して外部に漏れ出す危険性があるので、出来るだけ紫外線の迷光をダクト内で吸収させる狙いがあります。

◇ ◇ ◇

9mm厚ベニヤ板を以下の寸法で切り出します。

なお、幅295mmとしたのは丸鋸の切りしろの分で、必ず幅295mmでなくてはいけないというわけではないので材料の寸法に合わせて適宜設定してください。

続いて、300×300mmのPTFE板から263×300mmの寸法で切り出します。こちらも幅263mmとしたのはベニヤ板の幅295mmから角材の太さ+αを引いた値なので、実際の寸法に合わせて適宜調節してください。

PTFE板は柔らかいので押切で簡単に切れます。

以下に示すように、切り出した295×300mmと295×699mmのベニヤ板にPTFE板をビスで固定し、植毛紙も貼ります。PTFEは接着剤が付きにくい素材なので、ビスで固定する必要があります。

これを各2セットずつ作ります。

PTFE板は反射材として使います。紫外線劣化が少なく反射効率も良い素材です。ただし、反射材として使えるのは柔らかく白色不透明の低温で成形されたもので、高温で成形されたものは硬く半透明で紫外線が乱反射せず透過してしまい、反射材として使えないので注意が必要です。

◇ ◇ ◇

295×300mmベニヤ板を、PTFE板を取り付けた面をLED側に向けて、角材aにコーススレッドで固定します。

この状態で壁に立て掛けて、もう1つの鏡写しの塗装済集成材のユニットで挟み込むようにして、こちらも同様に角材aにコーススレッドで固定します。

この状態で角材bに295×699mmベニヤ板を固定します。PTFE板を取り付けた面をLED側に向けて、ベニヤ板からはみ出している部分のPTFE板が295×300mmベニヤ板のPTFE板に接するように、緩やかに撓めてRをつけるようにして押し込みます。

こんな感じになります。

チャンバー内部はこんな感じ。

続いて、ダクト内面となる部分に木工ボンドで植毛紙を貼ります。反対側も忘れずに。

295×599mmベニヤ板、295×889mmベニヤ板に、幅263mmにカットした植毛紙を貼ります。295×599mmベニヤ板に貼る植毛紙は片側を30mm程度はみ出させます。はみ出す側のベニヤ板の端面から12mm程度内側までの範囲はボンドを塗布しないようにします。

◇ ◇ ◇

続いて、電源コードにプラグと中間スイッチを取り付けます。

295×599mmベニヤ板の、植毛紙がはみ出している側の端面から30mm程度内側の適当な位置にドリルで穴を開けて電源コードを通し、スイッチング電源のAC入力に圧着端子で接続します。

スイッチング電源は12V出力100Wクラスのものを2個使います。300Wクラスを1個にしても駆動はできますが、大出力のスイッチング電源は強制空冷であることが多いので、騒音を抑える目的でファンレスの100W電源を2個使いました。

※スイッチング電源の出力を不用意に並列接続してはいけません。今回はLEDユニットが12個ずつ2系統になっているので、各系統個別に1個のスイッチング電源を使用しています。スイッチング電源の並列運転が必要な場合は必ず並列運転可能な機種を選定してください。

配線して試験点灯してみます。

スイッチON!

美しくてつい見惚れてしまいそうです。

※しつこいようですが、絶対に直視しないでください!

本当に紫外線なのか調べるため、エナジードリンクに照射してみました。

◇ ◇ ◇

点灯、発熱等問題ないようなので、このまま組みます。

以下のように、植毛紙を貼った面を内側に向けて、角材dに295×599mmベニヤ板、角材cに295×889mmベニヤ板をコーススレッドで固定します。

コーススレッドの頭をすっきりと沈めて見栄えを良くするため、あらかじめ皿もみしておくと良いでしょう。

続いて、補強のため開口部の角材が無い部分をアルミアングルで固定します。

長さ190mm弱にカットしたアルミアングルにφ3.3mmドリルで穴を開け、M3×10皿タッピングネジで固定します。

この上から短冊状にカットした植毛紙を貼って目隠しして、完成です!

◇ ◇ ◇

早速使ってみます。

使い方は簡単。どこのご家庭にもあるごく普通の扇風機を開口部にセットして電源を入れるだけ。

これで反対側の開口部から深紫外線照射済みの風が出てきます。

◇ ◇ ◇

60mW の光源が24個なので合計 1.44W の紫外線出力です。チャンバー断面積 0.25m^2 なので、この面積で光源が面発光していて、反射材が完璧に反射していると仮定すれば近似的に光束は拡散しないものとみなせるので、照度は距離の2乗に反比例しないとして、チャンバー内の紫外線照度は単純に 1.44/0.25 = 5.76[W/m^2] と計算できます。※超絶ガバガバな計算なので多分合ってないと思います。実力的にとりあえずこの半分程度として、紫外線照度は 2.88W/m^2 と仮定します。

曝露程約 0.5m で、チャンバー内を 2m/s で風が通り抜けるとすると、曝露時間は 0.5/2 = 0.25[s]。よってこの装置を1回通過した空気の紫外線曝露量は 2.88*0.25 = 0.72[J/m^2] 程度と見積もれます。

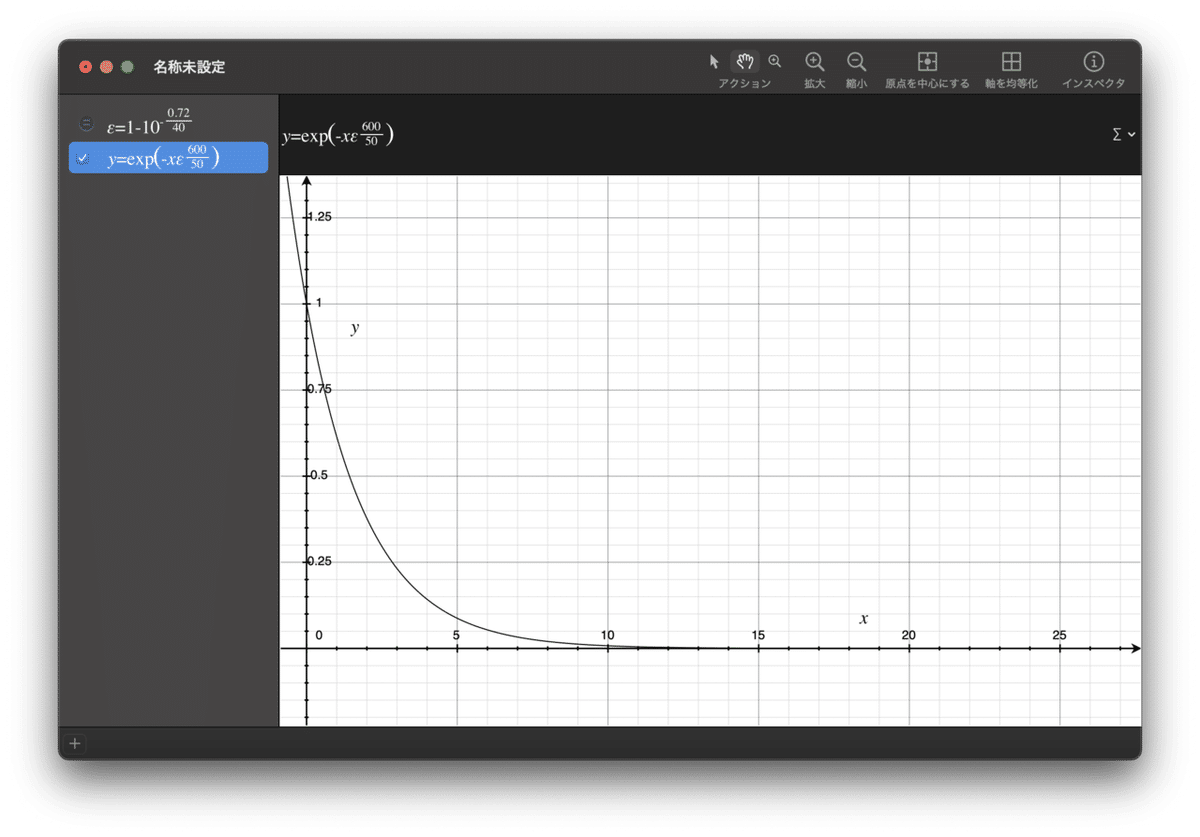

以下の式をもとに、病原体に対する不活化の性能を計算してみます。※あくまで目安です。

C_0:病原体の数(濃度)の初期値

C_t:t時間後の病原体の数(濃度)

V:単位時間あたりの送風量

R:部屋の容積

E:装置を1回通過した空気の紫外線曝露量

D:病原体を90%不活化させるのに必要な紫外線曝露量

V = 600m^3/h

R = 50m^3

E = 0.72J/m^2

D = 40J/m^2 (←データが無いので適当)

と置いて計算すると、大体12畳間で12時間回して99.7%ぐらいは不活化できそうです。...ほんとかなぁ。

◇ ◇ ◇

実際に稼働してみると、とりあえずは凄まじい脱臭効果はあります...

密閉した部屋の中でカレーを食べた後、この装置を稼働すると部屋に充満した匂いがすぐに消えました。

この測定器が本当に正しい値を指しているかはわかりませんが、稼働前と1時間稼働させた後で室内のオゾン濃度は 0.006ppm から変化しませんでした。

消費電力は実測値で 152W でした。電気代は1日あたり100円前後でしょうか。

実際の生活環境において本当にこの手段が感染予防に有効であるかどうかは分かりませんが、ネット通販やホームセンターで入手できる材料でDIYすれば、このように簡単に対策はできます。これで換気のできない環境や北国で寒さに凍えることなく、室内のエアロゾル中のウイルスを不活化できるのではないでしょうか?

今回は材料費がかなり高くついてしまいましたが、光源をLEDではなく水銀ランプ(殺菌灯)にすればもっと安く作ることもできます。

◇ ◇ ◇

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?