問題Ⅱ-2の対策法:建設部門「土質及び基礎」~技術士第二次試験~

技術士第二次試験「選択問題Ⅱ-2」の対策法について、建設部門の「土質及び基礎」科目を対象として以下に私見を述べます。

【1】 注意事項

・100点の答えにはなりません

・60点を目指すヒントとして捉えてください

★あくまでも、自力で考えることを忘れないでください。

【2】 問題Ⅱ-2の過去問題

「日本技術士会」HPに公表されていますので、上記リンクより参照してください。

【3】 過去問題の傾向の整理

3.1 過去問題の「テーマ」(△△△を○○○する or させる)

過去問題の「テーマ」(△△△を○○○する or させる)は、非常に多岐にわたっている。H25年~R05年の問題Ⅱ-2の各テーマを以下に記載する。

このテーマでは、後述3.2~3.4節に示す設問(1)~(3)の標準問題文に解答できるように、過去問題文を変更した。

なお、R01年の試験制度改正前後で各問題のテーマの整理を区分する。

3.1.1 H25~H30年(試験制度改正前)

1)H25(2013):Ⅱ-2-1

模式図に示す軟弱な粘性土地盤上に高さ7mの盛土が計画されている。盛土端部は敷地制約により擁壁構造とし、擁壁の基礎構造を杭基礎とする。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、当盛土および擁壁の設計・工事を進める。

2)H25(2013):Ⅱ-2-2

集中豪雨により、地方都市間を結ぶ主要幹線道路の切土のり面に変状が生じた。現地を目視確認したところ、切土のり面の上部には新たなクラックが複数生じてお り、道路の路面には隆起が生じていた。今回の変状は大規模な地すべりに至る危険性が 高いと判断された。この幹線道路は迂回道路が無いことから、通行機能を確保しながら復旧を進める必要がある。

これらの状況を踏まえ、災害復旧から本復旧までの複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、この幹線道路の早期復旧を進める。

3)H26(2014):Ⅱ-2-1

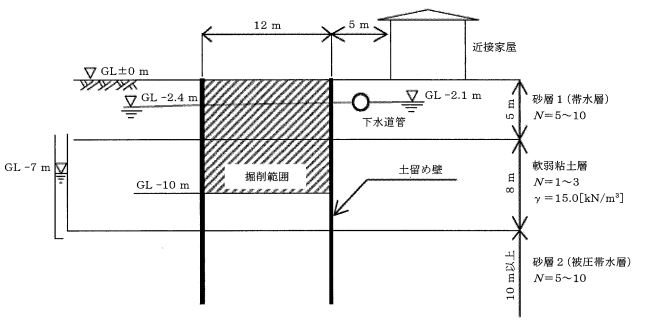

模式図に示す施工期間が長期間と想定される線状構造物の掘削工事が計画されている。事前調査の結果として、模式図に示す土層構成などの情報が入手できている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、仮設土留めを使用した掘削工事を進める。

4)H26(2014):Ⅱ-2-2

模式図に示す軟弱地盤上に、既設のマンションに隣接して道路盛土が計画されている。この道路は、緊急輸送道路に指定される予定の重要度の高い道路である。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、道路盛土工事を進める。なお、既設マンションへの影響が想定される場合、その対策は道路用地内で計画するものとする。

5)H27(2015):Ⅱ-2-1

模式図に示す平坦な敷地に平面規模150m×100m、地上14階、地下なしの 構造物の建設が計画されている。事前調査の結果として、2点 ( 調査 1、調査2 ) のボ ーリング調査結果が入手できている。この構造物の基礎形式は、N値50程度の砂礫層を支持層とする杭基礎と考えている。なお、構造物の建設完了後に、模式図に示す位置 に高さ2mの盛土の施工が予定されている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、杭基礎工事を進める。

6)H27(2015):Ⅱ-2-2

模式図に示す泥岩地盤に切土、盛士による道路が計画されており、事前調査結果として、模式図に示す土層構成などの情報が入手できている。盛土材料としては、切土材 ( 風化泥岩、泥岩 ) を転用する計画であり、切土、盛土の勾配はそれぞれ標準勾配である。また、電力鉄塔は変位量に対しての管理が求められている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、切土および盛土工事を進める。

7)H28(2016):Ⅱ-2-1

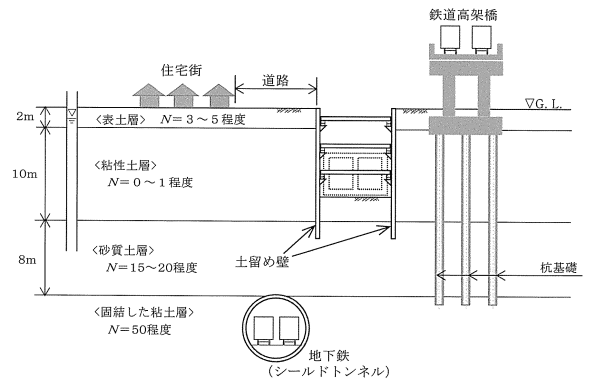

模式図に示すように、鉄道高架橋に近接して、開削トンネルの建設が計画されている。この開削トンネルは、道路や住宅街にも近接しており、道路の下には地下鉄 ( シールドトンネル ) が通っている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、開削トンネル工事を進める。

8)H28(2016):Ⅱ-2-2

模式図に示すように、軟弱地盤上に道路機能を有する堤防の嵩上げが計画されている。この嵩上げ計画では、堤防が完成した後に大規模地震動が作用した際に想定される被災対策を盛り込んでいる。なお、この堤防に関して、模式図に示した土層構成等の情報が調査により得られている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、当堤防の嵩上げ工事を進める。

9)H29(2017):Ⅱ-2-1

模式図に示す杭基礎の新設道路橋が計画されている。現状、模式図に示す地盤条件が確認されている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、道路橋工事を進める。

10)H29(2017):Ⅱ-2-2

工事が完成して間もない幹線道路に面する切土のり面において、豪雨後の点検により変状が発見された。幹線道路の路面から目視を行った点検者の情報から、模式図の点線で示す範囲に変状が確認され、のり面崩壊が懸念されている。道路管理者から地盤の専門知識を有する者として当該事象への協力を要請された。

これらの状況を踏まえ、緊急対策から恒久対策までの複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、切土のり面の変状対策工事を進める。

11)H30(2018):Ⅱ-2-1

模式図に示す地下水位が高い軟弱地盤上に盛土による造成が計画されており、安定を確保しつつ圧密沈下を許容した施工を行うことを計画している。概略検討の結果、当地区においては無対策では盛土の安定を確保できないことが分かっており、軟弱地盤対策が必要である。この軟弱地盤対策として、載荷重工法とバーチカルドレーン工法の併用が計画されている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、軟弱地盤対策工事を進める。

12)H30(2018):Ⅱ-2-2

模式図に示すように、市街地においてマンション及び道路に近接して開削トンネルの建設が予定されている。計画地は沖積粘土層が厚く堆積する軟弱地盤であり、 掘削深は15mと比較的大規模な土留め工が必要となる

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、開削トンネル工事を進める。

3.1.2 R01~R05年:(試験制度改正後)

1)R01(2019):Ⅱ-2-1

模式図に示すように、丘陵地を横断する道路橋の建設工事において、基礎杭を打設して橋脚を施工したところ、数日して橋脚が傾いていることが判明した。

あなたがこの橋脚の変状原因を究明し対策を検討する担当責任者として業務を進める。

2)R01(2019):Ⅱ-2-2

模式図に示すように、軟弱な粘性土が分布する低平地において、供用中の道路盛土 ( 幅員8m、盛土高4m ) の幅員を倍にする拡幅工事の計画がある。

この拡幅工事の設計及び対策工検討業務を進める。

3)R02(2020):Ⅱ-2-1

供用開始日が設定されている片側1車線道路の計画路線において、模式図で想定される地盤上に建設中の道路盛土がある。盛土を計画高まで盛り立てた直後に図の奥行き方向の約50m区間に渡り、盛土天端に縦断方向のクラックが見つかり、その数時間後に天端の沈下、法尻付近の水平変位と隣接の水田面までの隆起が確認された。

あなたが道路建設事業に携わる地盤技術者の立場として、本事象について、応急対策、発生原因の究明及び本復旧対策を検討する業務を進める。

4)R02(2020):Ⅱ-2-2

工業団地内に発電プラント施設を建設するに当たり、設備建屋に隣接した大型の工業用水タンクの基礎構造を計画している。タンクの平面規模は40m×20m、荷重度は100kN/m2である。建設地の地層構成と平面図を模式図に示す。原計画では設備建屋と同様、GL-70m以深の砂礫層に杭先端を支持させた杭基礎であったが、コス ト縮減及び工期短縮を目的とした基礎構造のVE提案が求められた。VE案の候補は、原設計より短い杭を有する杭基礎、若しくは直接基礎である。

あなたが地盤及び基礎の技術者の立場で提案業務を進める。なお、解答に 当たっては、VE案の候補から1つの基礎形式を選択し、選択した基礎形式を最初に明記すること。

5)R03(2021):Ⅱ-2-1

【模式図】に示すような高速道路を新設する工事計画がある。この高速道路は山間部を通過する計画であり、沢地形に20mを超える高盛土が計画されている。この盛土に使用される盛土材と同性状の盛土材 (【脆弱岩材料の区分】において、(ア) に相当する材料<スレーキング率:30%以上、破砕率:50%以下> ) を使用した近傍の高速道路においては、供用後に盛土の圧縮沈下が発生し、舗装面のクラック、排水施設 にズレや破損といった変状が発生している。

今後、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から調査・設計・施工のうち複数の段階を想定し、この工事計画を進める。

6)R03(2021):Ⅱ-2-2

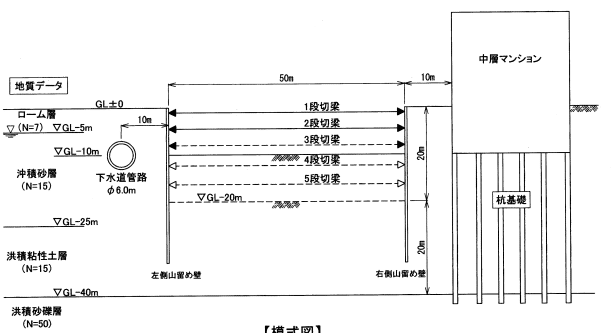

【模式図】に示すような、高層ビルの建設に伴う山留め掘削工事が施工されている。山留め壁に近接して左側に下水道管路、右側に中層マンションが存在しており、各施設管理者との近接協議の結果に基づき管理基準値 (1次管理値、2次管理値及び限界値 ) が設定されている。3次掘削開始前に左側山留め壁の変位が1次管理値に到達したため各施設を点検し、各施設管理者に報告のうえ、計測結果に注意しながら掘削工事を再開していた。3次掘削が終了した翌日に、左側山留め壁の変位が2次管理値に到達するとともに下水道管路の変位が1次管理値に到達し、工事を再度中断し調整を行う必要が生じた。なお、右側山留め壁の変位は2次管理値以下であり、近接する中層マンシ ョンの変位は1次管理値以下である。

今後、山留め掘削業務の責任者として土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、この掘削工事を進める。

7)R04(2022):Ⅱ-2-1

本州南部に位置する幹線道路において切土のり面の崩壊が発生し、交通を阻害している。切土のり面は供用後40年が経過しており、過去最大の降雨量を記録した集中豪雨後に第3、第4のり面が崩壊し、崩壊部下端の水抜きボーリング跡では多量の湧水が確認されている。崩壊規模は崩壊高さ約12m、幅 (奥行) 約20m、最大深さ 約3mであった。なお、崩壊現場では供用10年後に第3のり面で小規模なのり面崩壊 が発生し、今回湧水が確認された同じ位置で水抜きボーリングによる湧水対策がとられていた。

今後、崩壊メカニズムを考慮した復旧対策計画の責任者として、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から当計画を進める。

※) 下から第1、第2、第3、第4のり面とする。

8)R04(2022):Ⅱ-2-2

埋立地盤上に杭基礎形式の重要構造物 ( 以下「構造物」という。) が50年前に建設されている。構造物建設時に地質調査 ( 標準貫入試験、粒度試験 ) が2箇所で実施されており、調査結果の概要は【模式図】に示すとおりである。また、構造物前面の敷地境界の運河側には幅12mの市道が供用されている。構造物を所有する事業者は企業BCPの観点から、構造物基礎の耐震補強を計画している。

本構造物周辺の地盤条件を考慮した耐震補強耐震補強の実施に当たり、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、当計画を進める。なお、地震に伴う大規模な津波は発生しないものとする。

9)R05(2023):Ⅱ-2-1

模式図に示すように約50年前に造成された工場用地のうち、谷部に施工さ れた盛土 (以下、谷部盛土 ) が、集中豪雨によって崩落した。 盛土のり面には植生工が 施されており、崩落跡からは湧水が確認されている。谷部盛土を含む工場用地は、工場を所有する民間企業が所有しており、崩落箇所へのシート養生等の応急対策はすでに完 している。谷部盛土上には建屋等はなく、谷部盛土全体を撤去することも可能である。この谷部盛土を復旧するに当たり、BCPの観点から耐震性も向上させることとなった。

今後、調査・設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、谷部盛土の復旧・補強計画を進める。

10)R05(2023):Ⅱ-2-2

模式図に示すように開削工法による道路トンネル ( 幅20m、高さ8m、延 長200m ) を建設する計画がある。計画用地の近傍の左側に民家、右側に洞道 ( 通信ケ ーブル、送電線 ) が存在している。また、事前の文献調査において砂礫層は右から左方向に地下水の流れがあることが想定されている。

これらの状況を踏まえ、調査・ 設計・施工の複数の段階において、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から、開削工事を実施する。

3.1.3 「テーマ」設定の有効性

これらの「テーマ」(△△△を○○○する or させる)を参考に、「土質及び基礎」科目に関する各受験生の経験業務または最近のトピックを抽出することが、R06年以降の想定問題作成に有効と考える。

3.2 設問(1)の傾向・対策 ~標準問題文の設定~

R01年以降、設問(1)~(3)の問題文は、部門・科目により違いがあるものの、おおむね統一されている。「土質及び基礎」科目のR01年以降の設問(1)では、年度及び問題番号によって多少異なるものの、問題文がほぼ共通である。ここでは、直近のR05年の問題文を参考に、以下の標準問題文を考案する。

R06年以降の設問(1)は、上記問題文をベースとして出題されると考え、後述4節の標準問題文として設定する。

3.3 設問(2)の傾向・対策 ~標準問題文の設定~

R01以降、「土質及び基礎」科目の設問(2)は、年度及び問題番号によって多少異なるものの、以下の問題文でほぼ共通である。

R06年以降の設問(2)は、上記問題文をベースとして出題されると考え、後述4節の標準問題文として設定する。

3.4 設問(3)の傾向・対策 ~標準問題文の設定~

R01以降、「土質及び基礎」科目の設問(3)は、以下の問題文でほぼ共通である。

★「テーマ」を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

R06年以降の設問(3)は、上記問題文をベースとして出題されると考え、後述4節の標準問題文として設定する。

【4】 問題Ⅱ-2対策

「土質及び基礎」科目の問題Ⅱ-2対策として、前述した内容を踏まえ、以下に示す3つのレベルに対応する想定問題を作成し、その問題への解答論文の作成を提案する。さらに、本対策では既技術士等に添削を受けることで、解答の質を上げられると考える。

なお、各レベルの課題文{設問(1)より手前の問題文}は、受験生各自で設定してください。

4.1 レベル1

「テーマ」(△△△を○○○する or させる)として、R01~R05年過去問題の課題文{3.1.2節 参照}のいずれかを選択し、以下の(1)~(3)の各設問に解答せよ。

(2)「テーマ」を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

(3)「テーマ」を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

4.2 レベル2

「テーマ」(△△△を○○○する or させる)として、H25~H30年過去問題の課題文{3.1.1節 参照}のいずれかを選択し、以下の(1)~(3)の各設問に解答せよ。

(2)「テーマ」を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

(3)「テーマ」を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

4.3 レベル3

「テーマ」(△△△を○○○する or させる)として、「土質及び基礎」科目に関する各受験生の経験業務または最近のトピックを1つ挙げ、以下の(1)~(3)の各設問に解答せよ。

(2)「テーマ」を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

(3)「テーマ」を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

【5】 添削を受け付けております!

私、小泉は有料で添削を受け付けております。

ご希望の方は、私のX(旧Twitter)またはInstagramのDMへ

メッセージをお送りください。

詳細は折り返しお知らせいたします。

X(旧Twitter):https://twitter.com/shiroh_k_2

Instagram :https://www.instagram.com/shiroh_koizumi/

おわり

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!