「あいだの空間(spaces in between)」から生まれたものとしての民主主義——グレーバー『民主主義の非西洋起源について』を読む

私たちは今、ムスリム法学者の作品、彼がインド南部の国王に宛てて書いた本を検討している。彼はそこで、寛容と相互適応の価値——ただし、これらは今日の私たちの言葉であって、彼自身は「優しさ」を語っている——を擁護しようと願っているわけだが、これらの価値は、文化と文化のあいだに開いた錯綜した空間のなかから、それらの複数の文化を包括するようないかなる国家権力の権威とも関わりのないところで、生じてきたということも考えられる。そしてそれらは、この錯綜した空間の破壊を願う人びとの脅威にさらされることで、価値として結晶化するに至ったのかもしれないのだ。にもかかわらず、それらについて本を書き、それらの擁護を正当化するために、このムスリム法学者は国家を相手にせざるをえず、そのため、自らの議論を、ある特定の文学的・哲学的伝統の——具体的には、スンニ派イスラームの法学伝統の——枠組みに収めることを余儀なくされたのだった。ここには、一種の併合行為が認められる。ひとたび国家の権力と書物の権威の世界に入り込んでしまえば、このような併合行為に手を染めるのは避けがたい。こうして、後の世の著者たちがこの主題に取り組む際には、これらの理想があいだの空間(spaces in betwenn)から生じたのではなく、ある特定の伝統内部から生じたものであるかのように、事態を描き出すことになる。

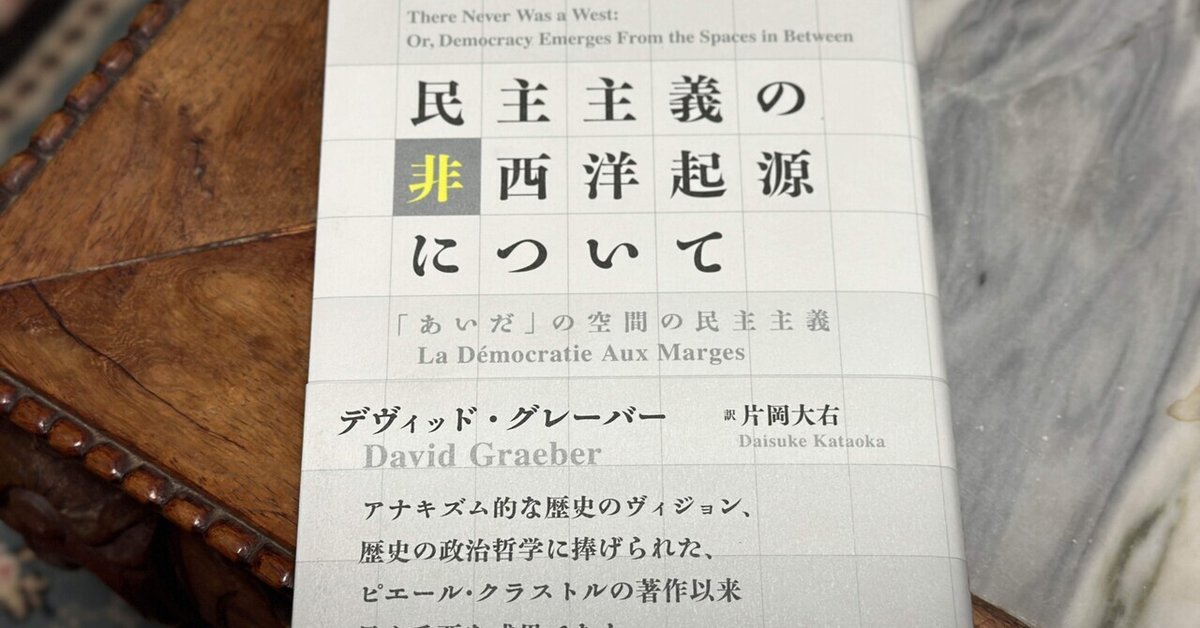

デヴィッド・ロルフ・グレーバー(David Rolfe Graeber、1961 - 2020)は、アメリカの人類学者、 アナキスト・アクティヴィスト。 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの人類学の教授を務めた。『負債論──貨幣と暴力の5000年』、『官僚制のユートピア──テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則』、『ブルシット・ジョブ──クソどうでもいい仕事の理論』などの著作で知られる。グレーバーの著作『万物の黎明』についての過去記事(「平等主義的社会とは何を意味するのか」、「主権、官僚制、カリスマ的競合の偶然の合流としての近代国家」)も参考にされたい。

グレーバーは、本書『民主主義の非西洋起源について』において、民主主義的理想はつねに発明された伝統に基づいていると主張する。ここにはある種の矛盾が存在する。この民主主義的理想がつねに、民主主義的手続きや実践を国家の強制的メカニズムと結合させようという不可能な夢を基盤としているということだ。「民主主義的理想」とは、知識人や政治家が、何らかの歴史的状況のもとで、自分たちの伝統に立ち返り(この回帰はつねに、他の伝統との対話のなかでなされるのだが)、そこから過去または現在の民主主義的実践の事例を引き出して、自分たちの伝統は民主主義の根本的な核心を含んでいるのだと主張する時に生み出される傾向があると、グレーバーは言う。彼はこうした瞬間を、「民主主義的再創設」のモーメントと呼ぶ。知的伝統の観点からは、それは回収のモーメントでもある。そこでは、民主主義的理想と制度が、ある単一の知的伝統それ自体の論理から生み出されたものとして提示されることになる。とりわけ19世紀と20世紀を通して、こうしたモーメントは単にヨーロッパだけではなく、ほとんどどこにでも発生したという。

18世紀終わり頃の英語圏では、民主主義は不安定で騒動に満ち、派閥主義と民衆扇動に向かいがちで、専制へと転じる強い傾向を特徴とすると、少なくとも知識人たちの間では考えられていた。ジョン・アダムズは『憲法擁護』(1797年)において、真に平等な社会など存在したためしがなく、歴史上知られたすべての人間社会には最高指導者と貴族階級と庶民が見出されると主張した。アメリカ合衆国の国制は、ローマ時代の国制に見られたような三者による均衡を、強力な大統領府、富を代表する上院、人民を代表する下院の設置によって再現すべきだと考えられた。この共和国の理想はあらゆる「民主主義的」国制の基礎に横たわっているのだし、今日に至るまで合衆国の保守的思想家たちは、「アメリカは民主主義国ではなく、共和国なのだ」と好んで指摘する。

当時、率直な民主主義者というのものは、革命的体制の内部にあってさえ、ごく少数の暴走的な扇動者とみなされていた。事態が変わり始めたのは19世紀になってからである。合衆国では、19世紀の最初の数十年間に選挙権が拡大し、政治家たちが小農民や都市労働者の票を求めざるをえなくなり、一部の人びとが「民主主義」という言葉を採用し始めた。アンドリュー・ジャクソンは1820年代に、民主主義者を自称した。それから20年のうちに、ほとんどすべての政党が、ジャクソンの道に従った。フランスでは、社会主義者たちが1830年代に「民主主義」への呼びかけを始めるようになった。大体において、政治家たちは単に「民主主義」という言葉を「共和国」の代わりに使い始めたにすぎない。

グレーバーが考えるところ、古代アテネが民主主義の理想として積極的に再評価されたのは、当時ギリシアで起こっていたことに対する大衆的な幻惑を理由としている。特に1821年から1829年にかけてのギリシアのオスマン帝国に対する独立戦争である。そこに人びとはペルシア帝国とギリシアの都市国家群の衝突の再演を見出したのである。その後、ヴィクトル・ユゴーのような小説家や、ウォルト・ホイットマンのような詩人も、やがて民主主義を美しい理想として推奨するようになる。彼らの場合、より広範な大衆感情に従ってそうした。

植民地解放の時代、世界のあちこちで生じたヨーロッパの勢力拡大への反対は、最初期からすでに、平等や民主主義といった、あたかも「西洋的価値観」の名において行われたもののように見えると、グレーバーは指摘する。インド洋のイスラーム教徒たちの貿易圏では、ある種の自由の概念、ある種の平等の観念、ある種の立憲主義、自由貿易と法の支配についての実に明確な概念といったものが、ずっと以前から重要視されていた。これはアメリカ原住民の社会においても同様のことが言えるという。

グレーバーはこうした民主主義的理想が、国家権力の権威と関わりのない「あいだの空間(spaces in between)」から生じてきたという可能性にも注意を促す。イスラーム教徒たちが保持していたこうした自由や平等の概念は、その空間を破壊しようとする西洋列強の侵略者たちの脅威にさらされることで、価値として結晶化されるに至ったのかもしれないという。自由・平等・民主主義という理想は、国家や植民地政府などの管理のまったく届かないところでつくり上げたようなコミュニティにおいて、もともとは生じてきた可能性がある。それを、アメリカ大陸などのフロンティアにおいて、そこに入植したイギリス人やフランス人が、アメリカ原住民の自由や平等の概念を学び、自分たちを「アメリカ人」として、つまり自由を愛する新種の人民として定義するようになったのではないかという。

グレーバーは、実践としての民主主義が発生するのは、こうした「あいだの空間」において、つまり何らかのコミュニティが、国家の視界の外でどうにかやっていこうと努力するときだという。民主主義的国家とは、そもそも、人びとの自由の保障と、国家による強制力という矛盾をはらむものであるが、民主主義の起源がこうした経緯によるものだと考えるなら納得のいくことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?