「温泉ワーケーション」は温冷交互浴にかぎる

先日、投稿した「ぬる湯」に関する記事がnote公式の「今日の注目記事」に選ばれた。

通算4回目であるが、ふだん接点のないたくさんのユーザーのみなさんに「ソロ温泉」や「温泉ワーケーション」を知っていただく機会となるので、たいへんうれしい。

ということで、今回も「ぬる湯」をテーマに書いてみたい。温かい温泉とぬるい(冷たい)温泉に交互につかる「温冷交互浴」について紹介しよう。

32℃のぬる湯を独占

ぬる湯の名湯は全国に存在するが、和歌山県白浜町の「椿温泉」もそのひとつとして知られる。

椿温泉は、南紀白浜温泉から車で20分ほど走った海岸線に湧く小さな温泉地だ。数軒の温泉宿と、道の駅併設の日帰り温泉施設がある。

道の駅にある「椿はなの湯」は2010年に開業。露天風呂はなく内湯のみだが、源泉かけ流しの湯を楽しめることで、温泉ファンからの評価も高い。

浴室には5~6人でいっぱいになる湯船と、1人用のヒノキ風呂が並ぶ。

椿温泉の源泉は32℃である。大きいほうの湯船は41~42℃くらいに加温された透明湯がかけ流しにされている。加温されているとはいえ、pH9.9の湯はツルツルとした肌触りが特徴で、硫化水素の匂いもしっかり漂う。

一方、1人用のヒノキ風呂には、32℃の源泉がそのままかけ流しにされている。当然ながら、こちらのほうが源泉の個性がさらに際立っている。湯船に身を沈めると、小さな湯船からザバーッと大量の湯があふれ出し、じきにとろりとした源泉に包まれるような感覚に襲われる。

32℃というと、かなり冷たく感じるが、加温された湯で体を温めてからつかれば、それほど抵抗なく体を沈めることができる。それどころか、その清涼感のとりことなる。

そして、しばらくしたら、また加温された湯につかって体を温め、再びヒノキ風呂の冷泉につかる。この繰り返しが最高に気持ちよく、クセになるのだ。

疲労回復や冷え性に効く

このように熱い湯とぬるい湯(冷たい湯)に交互に浸かるのは、私が好きな温泉の楽しみ方のひとつ。一般には「温冷交互浴」と呼ばれている。

医学的なことをいえば、熱い湯と冷たい(ぬるい)湯に交互に入って体に刺激を与えると、末梢血管が開き、筋肉痛を引き起こす疲労物質の乳酸などが体外に排泄されやすくなる。疲労予防や疲労回復の効果があるという。また、冷え性にも効果的だとされる。

実際、私自身も、何年か前に温冷交互浴により疲れ切った体が生き返った経験をもつ。

海水のような山奥の温泉

仕事で厳しいスケジュールが続き、身体的にも精神的にも限界に達して、温泉に避難したときの話である。

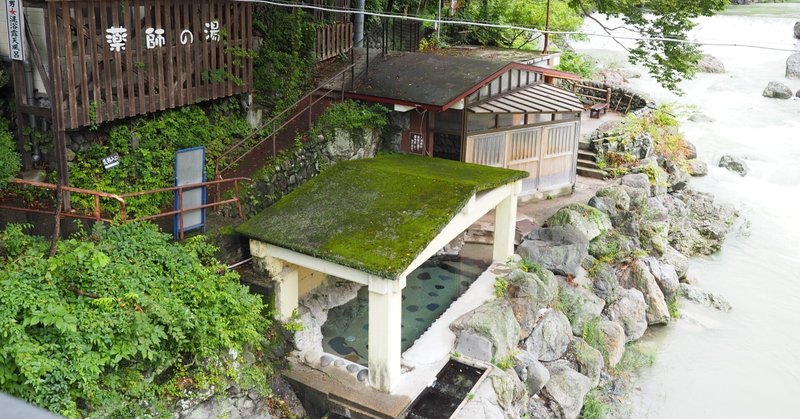

舞台は、長野県大鹿村に湧く鹿塩温泉。南アルプスと伊那山地に挟まれた山間の土地であるにもかかわらず、海水と同じ濃度の塩分を含んだ温泉が湧き出している、という不思議な温泉である。専門家による調査も行われたが、いまだにその原因は解明されていないという。

鹿塩温泉の旅館「山塩館」の源泉は12~13℃しかない冷泉。大きな浴槽には加温・循環濾過したうえで注がれているが、源泉浴槽では加温も循環もしていない源泉そのものがかけ流しにされている。

まずは加温された湯船につかる。湯を口にふくんでみると、塩辛い。まるで海水のようだ。山々を眺めながら、海水のような湯に身を沈めるというのは、なんとも不思議な気分である。

10分ほど浸かっていると、汗がだらだらと噴きだしてくる。温泉成分が濃い証拠だ。こんなときにうれしいのが、湯船の一角にある源泉浴槽。

茶色の湯の花も浮かぶ濃厚な源泉は、最初こそ冷たく感じられるものの、一度体を深く沈めてしまえば、極楽のような心地よさ。しかも、不思議と体の内側はポカポカと温かい。

こうして温冷交互浴を繰り返していると、疲れ切った体の細胞が息を吹き返すような感覚を得られる。おいしい山の幸にも舌鼓を打ち、帰る頃にはすっかり心身は復活していた。

「温泉ワーケーション」を実行する場合、温冷交互浴のできる温泉地に滞在できれば鬼に金棒である。少々ハードワークで疲労しても、温冷交互浴によって体をリカバリーでき、エネルギーをチャージできる。

「温冷交互浴」が可能なおすすめの温泉地については、また別の機会に紹介したい。

サポートいただけたら大変ありがたいです。サポートは温泉めぐりの資金とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。