メディアの「受け手」の戦争責任を問う――「近代日本メディア議員列伝」シリーズ創刊記念対談③

国会議員がこぞってSNSで発信し続ける現代政治に、私たちはどう向き合うべきか?

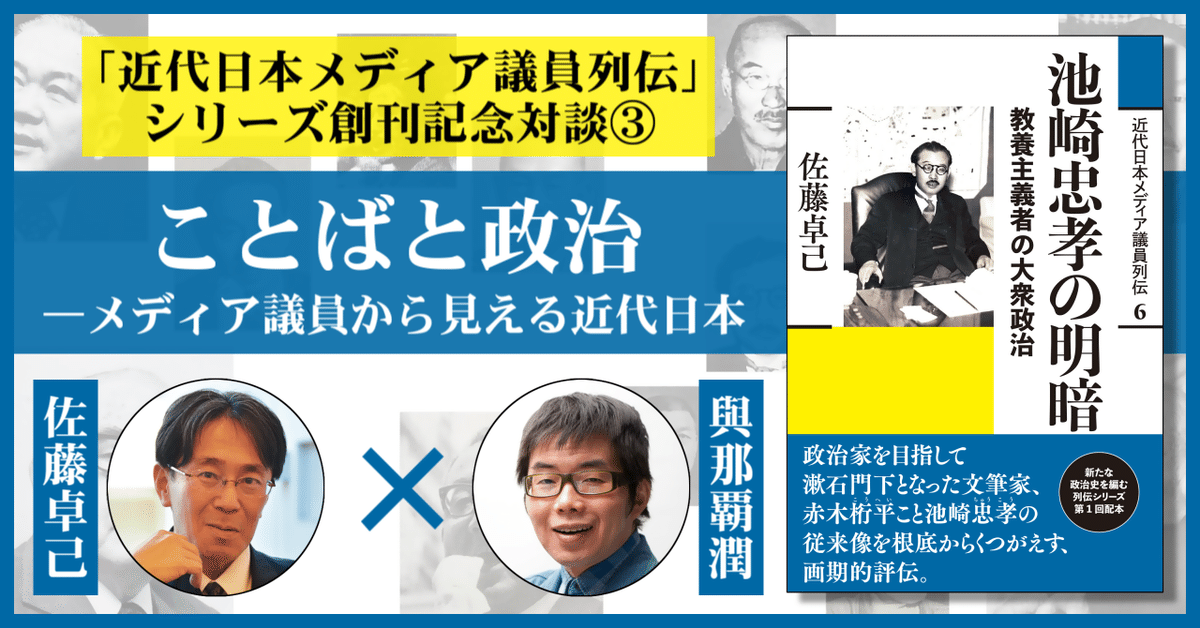

明治から戦後にかけて、〈政治のメディア化〉を体現したメディア議員たちを取り上げ、一人につき一冊まるごと割り当てて深掘りする人物列伝、「近代日本メディア議員列伝」シリーズが創刊いたしました。

本シリーズの開始に際して、立ち上げ人の佐藤卓己氏と、評論家である與那覇潤氏の対談イベントを2023年7月3日に開催しました。

本noteでは全3回にわけ、対談の一部を公開いたします。

現代の政治状況のなか、自ら言葉を発することのできたメディア議員の足跡を振り返ることで、「書くこと」と政治の本質的な関係に光を当てる対談です。

至高のインテリにして大衆政治家

與那覇 夏目漱石の下で「批評家・赤木桁平」を名乗っていた大正前半の池崎は、芥川龍之介と親しく、互角に文学論を戦わせていたくらいですから、名実ともに当時の日本で「最高レベルの教養人」だったわけですよね。ところが文壇で名を売った際の炎上ビジネスの手法を、大正の後半から顕在化してきた大衆社会の商業出版に持ち込んだ結果、昭和初期には「日米は必ず戦う。立てよ国民!」みたいな話ばかりを煽るようになってゆく。その逆説を描く佐藤さんの筆致に接して、やはり日独比較が背景にあるのかなと感じました。

佐藤さんがよく、師事した際の思い出を書かれる野田宣雄さん(京都大学教授・西洋史。故人)の研究をはじめとして、ドイツ史ですと「非常に分厚い教養市民層がワイマール期にはあったのに、なぜ彼らは自由主義を捨て、野蛮なナチズムを我先にと支持していったのか」という定番の視角があるわけです。対して日本の場合は、そもそも教養市民層などというものがほぼ存在しないので、まぁ、そりゃ世界恐慌が襲ってくればみんな軍国主義者になるよねと、それくらいに軽く流されがちでした。

今回の佐藤さんのご著書は「いや、そうではないぞ」と。日本にだって超一流のインテリは実際にいたのだけど、しかしその知性は戦争に抵抗する側ではなく、煽る側、参与する側に使われた。ドイツの教養市民層のナチス支持を分析する際の視点は、やっぱり日本の総力戦体制を見る上でも要るんだよと、そういうご趣旨かなと感じたのですが……。

佐藤 うーん、これが日独の比較を前提にしているかどうかという問いに答えるのはむずかしいですね。ただ、私自身はもともとはドイツ史研究者ですから、ドイツ史を見るのと同じような目線で日本史を見ているという自覚はあります。「自国史」という意識には乏しいのかもしれません。

先にJournalist mit Mandatというドイツ史文献を取りあげましたが、あの本は労働者運動で野心のある人物が機関紙活動をバネにして政治エリートになるという経路を分析した研究です。つまり、「財産と教養」はないが「能力と野心」をもった労働者階級の若者が、まず労働運動に入り、機関紙を編集し、そこで文章と弁論の術を身に付けて議会にうって出るという形でドイツ社会民主党は近代的な大衆組織政党のモデルとなったわけです。こうした「政治エリートへの踏み切り台としてのメディア」という見方が、日本のメディア史でも通用するのかどうか。それを検証したいという思いは私の中にあったかもしれません。

與那覇 なるほど。それだとメディア議員でも池崎忠孝よりは、むしろ加藤勘十(日大法学部を中退後、戦前に東京毎日新聞などで労働記者。戦後は一時、中京新聞を創刊・経営)の方が近いタイプになりますね。

佐藤 そうでしょうね。ただ日本の場合は、ドイツのような社会主義政党の大衆化は実現しなかったですね。労働運動の中で機関紙編集部から政治エリートが輩出されるというよりも、大学の左傾化したインテリがすっと入って政党指導者になっていくので、野心を持った有能な労働者を政治の場に引き上げることには成功していない。そこが日本の社会主義運動の限界だったと思うし、その分だけドイツほど政治が大衆化しなかった、逆に言えば、だからナチズムのような大衆運動も成功しなかったと言えるのでしょうね。

そう考えると、池崎の政治的成功は例外的なのかもしれないですね。ただし、池崎がジャーナリズムでの成功を政治の場に転用できたということも、池崎の能力というより、受け手である大衆の反応にもっと目を向けることが大切だと思います。

『池崎忠孝の明暗』の第四章「『大阪商人』の国民主義」で、大阪第3区の池崎忠孝の選挙区のポスターをとりあげています。池崎候補だけ名前にハングルのルビがつけてあります。與那覇さんの『日本人はなぜ存在するか』(2013年・後に集英社文庫)にも舛添要一のお父さんである舛添彌次郎のポスターにハングルのルビが振ってあるとの指摘があります。戦前の衆議院選挙のポスターの中ではいくつかそうした例はありますが、池崎も在日朝鮮人の票を意識するような大衆政治家をめざしていたことは間違いないわけです。

與那覇 有馬学先生が『帝国の昭和』(2002年・後に講談社学術文庫)で紹介された資料ですね。私が授業で紹介した際も、学生がすごく驚いていたのを思い出します。

池崎の煽りを受け容れたのは誰か?

佐藤 そうした大衆政治家をめざした池崎が『米国怖るゝに足らず』(前進社・1929年)、『世界を脅威するアメリカニズム』(天人社・1930年)、『宿命の日米戦争』(前進社・1932年)など反米ナショナリズム本を連発したわけであり、その日米戦争宿命論の効果がどれほどだったのかを考えることは、やはりメディア史研究の基本的な課題だと思います。與那覇さんも『日本人はなぜ存在するか』で、社会学者ロバート・K・マートンの「自己成就的予言」の事例として太平洋戦争を挙げておられますね。「いずれ、アメリカとは絶対に戦争になる」という思い込みがあったために、「ならば、先手を取らなければ日本に勝ち目はない」と考えて、真珠湾の奇襲攻撃を仕掛けることで、本当に戦争を始めてしまったのです、と。

池崎の言論活動に罪があったとすれば、それは「日米は必ず戦争になる」という予言を繰り返してしまったことです。そうした予言が日米両国の相互不信を増大させ、「宿命の日米戦争」を確信する言説空間を生み出してしまった。そのために実際の戦争が引き起こされたという批判は、それなりの説得力があると私も思います。ただ、そうした反米の予言が池崎のオリジナルかと言われればそうとも言えない。たとえば徳富蘇峰『大戦後の世界と日本』(民友社・1920年)や上杉慎吉『日米衝突の必至と国民の覚悟』(大日本雄弁会・1924年)などにも同じような宿命論は読み取れる。

つまり、だれが予言の発話者かということ以上に、その予言の受け皿となった国民大衆の心理状況の方が重要なのだと思いますね。メディア研究者としては受け手側の責任の大きさをやはり軽視すべきではないんじゃないのかなとも思っています。

私は序章で、池崎の反米本がベストセラーになったという現象においても、ベストセラー化の責任は著者よりも、それを買った読者の方により大きいはずだと書いています。その際、なぜ阿部次郎『三太郎の日記』がベストセラーになったのかを説明する際に竹内洋先生が使っているピエール・ブルデューの次の言葉を『教養派知識人の運命―阿部次郎とその時代』筑摩叢書・2018年)から引用しました。

「ある批評家が読者に対して〝影響力〟をもつことができるとしたら、それはただ、読者の側がその社会的世界観、趣味、そしてハビトゥス全体においてこの批評家に構造的に一致しているからという理由で、この権力を彼に授与してくれる限りにおいてである。」

つまり本の読み方は読者にゆだねられており、ベストセラーにはそれを受容する世論が不可欠だということです。確かに池崎の著作が戦争を煽ったという批判はその通りだと思うけれど、その著作を実際読んでみると明らかですけど、必ずしも大衆向けでもない。ところどころにフランス語やドイツ語が出てきたり、本当に一般大衆がその部分を理解できたのかと言うと、かなりあやしい。

でも、そうした難解さに魅力を感じる人たちがたくさんいたことも確かです。つまり池崎本の読者は、おそらく尋常小学校を出ただけの大衆というよりも、旧制の中学や高校で横文字をある程度習った読者なのでしょう。そう考えると、やはり丸山眞男が言うところの「亜インテリ」、いや実体としてはもっと高級なインテリまでも受け手の国民には含まれていたはずです。

與那覇 時代を動かした言論を見る際には、「受け手」(=読者・消費者)こそを見ないといけないというのは、本当におっしゃる通りだと思います。今日の視点からテキストの文字面のみを見て、「はい。誰それの言論は戦争を煽るダメなもので、戦争になったのはそういう悪い人がいたからです」というだけでは、まったく批判として有効でない。

先日、ウクライナ戦争の解説で活躍される小泉悠さんと対談した際にも、まさに同じ議論になりました(後に與那覇著『危機のいま古典をよむ』而立書房に再録)。プーチンが開戦の半年前に「ロシアとウクライナは歴史的に不可分一体だ」とする論考を発表していたことが注目されましたが、これはロシアの右派論客(たとえばA・ドゥーギン)の常套句のようなもので、内容自体を「けしからん」と叩いても意味がない。むしろ、そういう思想がウケてしまう、大統領が口にしたとき眉をひそめるのではなく歓迎してしまう、冷戦終焉以来のロシア国民の全体を見ていかないと評価を誤ると。

佐藤 今日のタイトルの「ことばと政治」ということで言えば、ことばがなぜ政治的な力を持つのかというのは、話す書く側よりもそれを聞く読む側の方により大きな要因がある可能性が高いと思いますよね。

與那覇 だからこそ、本シリーズの「メディア議員」という切り口が重要になるわけですね。記事を書いたり、新聞・雑誌を経営してから政界入りした彼らは、「読者を絶えず意識する」ことが習い性になっている。とくに池崎の場合は文壇でも一般書でも、炎上マーケティングを仕掛けて大成功した体験がある。だからこそ、その軌跡からは「一人の政治家」だけではなく、彼の言論を消費した大衆の欲求が見えてくると。

政党を無視しての「抜擢」と実績

與那覇 そこで政治家としての池崎の「実績」の検証ですが、興味深いのは池崎は1891年生まれで、近衛文麿と同い年なんですよね。近衛もまた「インテリだが(インテリゆえに)ポピュリストに堕していった」戦前の大衆政治の象徴とされる人で、大正半ばに書いた「英米本位の平和主義を排す」(1918年)などは、立派な内容で特に間違ってない。しかし首相としてやったのは民意に媚びての日中戦争の泥沼化で、対米開戦も阻止できなかった。

ちなみに近衛と組んで政治の革新を策した麻生久(社会大衆党書記長)も、池崎と同じく東京帝大法科の出身で新聞記者歴を持つ大変なインテリでしたが、やはり1891年生です。生まれた年がすべてではないとはいえ、「池崎世代」のベスト・アンド・ブライテストが政治の担い手になったとき、何が起きたのかと。そうした視点で戦前の昭和史を見ることの重要さも感じます。

第1次近衛文麿内閣は1937年6月の発足ですが、このとき池崎は当選2回なのに、文部省で文部参与官というポジションに抜擢される。これはざっくり言うと、今日の副大臣の下の政務官に近いものと見てよい感じでしょうか。

佐藤 そうですかね。ただ議会対策の取りまとめをやるわけで、議会答弁もまかされているわけですから、当該の問題についてかなりの知識がないとつとまらない。もともと新聞報道だと池崎は海軍省の海軍参与官に予定されていたんですね。当時、近衛内閣の組閣にも加わった文部大臣の安井英二が強く池崎を参与官にのぞんだ結果でしょうけど。

與那覇 近衛に奇抜な人事を好む癖があったとはよく言われて、第1次内閣でも改造を含めると、著名な軍人を内務大臣(末次信正)・外務大臣(宇垣一成)・文部大臣(荒木貞夫)にと好き放題やってますね。今で言う「サプライズ人事」で、ある種のポピュリズムでもあったんでしょうけど、こと池崎に関してはこの文部参与官時代の仕事をベースに最後は大日本育英会を作るまでやったわけですから(1944年発足)、適材適所ではあった。

佐藤 文学研究者がこの評伝を書けば、大日本育英会の創設よりも、帝国芸術院の改組を取りまとめる立場にもあったから、そっちの方を彼の文教議員の業績として評価するんでしょうね。

それにしても、池崎は議員としては政友会や民政党という大政党には属さず、中立系無所属議員として小会派を渡り歩いている。選挙区での人気があったから可能だったわけですが、大きな組織を動かすために議事運営に力を尽くすような胆力は欠けていたように思います。

與那覇 実は、読んでいてなんとも言えない気持ちになったのです。今日、政務三役を含めた組閣人事が完全に自民党の中の「派閥順送り」に戻ってしまい、国民がもう飽き飽きしていますよね。特定の政党内で雑巾がけした年数だけでポストが決まるよりは、教育なり外交なり、なんらかのトピックに関して「知名度のある議員」は与野党をまたいで存在するのだから、「所属政党にこだわらず一本釣りして、専門を活かして務めてもらいます」と首相が言い出したら、今よりはウケるかもわからない。

実際、たとえば松岡洋右は本シリーズの意味でのメディア議員ではありませんが、メディアでの大衆的な人気を政治力の源泉にしたという点では「メディア政治家」でした。松岡は1930年に初当選した際は政友会だったのですが、国際連盟脱退の演説で有名になった後は「政党解消論」を唱えて活動したことで知られます(33年に議員辞職)。硬直した既成政党どうしのいがみ合いは、有為の人材を壟断してしまい、大胆な政治を不可能にするだけのマイナスだと見なす感覚が、近衛が執政する少し前からあったわけです。

日本近代史の用語としては、「議会政治」と「政党政治」は概ねイコールに近い使われ方をしますが、ひょっとすると「政党政治ではない議会政治」もあるのかもしれない。池崎が近衛に抜擢されたのも一例だし、そっちの方が令和の自民党政治よりは夢が持てるのかも……と考えていると、だんだん自分もファシストになりつつあるのかなとさえ思ってしまうのですが(笑)、どうしたらいいんでしょう。

佐藤 ある偉い政治学の先生から感想の手紙をもらったときに、このメディア議員列伝シリーズに憲政会―民政党系の議員が多くて政友会系の議員がほとんどいないことを指摘されました。つまり、政友会系的な政治は利権で動き、民政党系的な政治はより空気というか言葉で動くから、そうしたセレクションになったのですかという問いですね。

偶然にそうなっちゃっただけで、それ以上には深い意図はなかったのですが、なるほど政治学者から見るとそう見えるんだなと感心しましたね。

與那覇 言われてみると憲政会―民政党寄りか、有力政党には属さず「庶民目線」的な立ち位置の議員が多いですよね。一方、パンフレットの佐藤さんの趣旨文では「メディア議員の首相経験者」として4名が挙がっていますが、うち2名が政友会です(原敬と犬養毅)。

これは、首相になるような「超・有名な政治家」は外すということでラインナップを選ばれて、結果として政友会系の議員の巻が減ったと。そうした事情ですか?

佐藤 というよりも、第2回配本『降旗元太郎の理想』の井上さんは教育社会学者で、ほかに政治学者の山口仁さんにも加わってもらっていますけれど、多くの執筆者はメディア研究者ですので、メディア研究として面白いかどうかということを第一に考えてほしいと私は絶えず言ってきました。

その上で、このシリーズの全体の目標は「読める学術書」を書きましょうということなんですよ。普通の人が読める学術書というのは実はなかなか難しいわけで、逆に言えば「読めない学術書」が圧倒的に多い。たとえば、厳密に出典註をつけて個別のテーマで書くと、もう読者数は相当に狭まってしまう。それでも歴史の学会の中でなら需要があるといえるけど、なかなか同業者を超えて広がらない。しかし、評伝とか列伝にすると、もう少し広い範囲に届くのじゃないか、と考えたわけです。それは私なりの学問的挑戦でもありますかね。

だから出典はすべて示すけれども、記載スタイルは読みやすいように工夫するとか、一般の人にも読んでもらえる評伝(ここでの「一般」というのがまた難しいところですけど)を企画したわけです。そうした挑戦的企画なので、これから刊行されるものがどう評価されるのか、私も期待と少しの不安を抱いて見守っていきます。列伝シリーズという、ある意味では伝統的なスタイルを踏襲するのは、そうした思いもありますね。

今回與那覇さんに対談のお相手をお願いしたのも、一つは歴史学の現状に対して一定の批判を持っておられる人にコメントをいただきたいと思ったからです。私はかつてドイツ史をやっていましたが、たとえば『史学雑誌』の後ろに載っている新しい文献リストを眺めながら読みたいものがないと感じていました。そのテーマの論文をどのような人が読むのか、読者のことを考えていないように見えるものが山ほどあるわけでしょう。

本当に読者が数人しかいない本が出版できるのだから、日本の文化力は大したものだといった皮肉な評価もできるかもしれないけれど、でもそれでは歴史学は細るだけじゃないかという思いはあります。與那覇さんの書かれる本の読者は、その点で歴史研究者を越えて広がりを持っています。私自身、面と向かって言うのははずかしいけれど、ファンですね。

與那覇 ありがとうございます。新型コロナウイルス禍での歴史学界の不甲斐なさを批判して以来、彼らに嫌われて「與那覇という歴史学者は存在しなかったことにしよう」と歴史修正主義みたいな嫌がらせをされていますので(苦笑)、ほんとうに嬉しい限りです。

しかし歴史学者はどうでもよいとして、本書の描く戦時体制下での最後の池崎の活動には、近日のコロナ禍を連想させるところがありました。池崎は1942年の翼賛選挙では、当然ながら大政翼賛会の推薦で当選。公職追放に先んじて、玉音放送の日に自ら辞表を出すまで衆院議員を務めるわけですが、敗戦間近の鈴木貫太郎内閣の際の「活躍」がなんと言えばよいか、心動かされつつ素朴に褒めるわけにもいかずで、強く印象に残ったわけです。

ポストコロナにも通じる「戦時議会の教訓」

與那覇 池崎は戦争の末期に翼賛政治会を抜けて、岸信介の息がかかった少数派の護国同志会に入るのですが、1945年の6月に「戦時緊急処置法」なるものが鈴木内閣から出てくる。帝国議会での同法の審議で池崎は猛烈な批判を加えるのですが、その論理が興味深い。

戦時緊急処置法は、事実上の政府への白紙委任で、超法規的に国民の生活すべてを政府が規制し、命令できるとするものだった。しかし池崎いわく、当時の大日本帝国憲法には天皇の非常大権が定められていて(31条)、戦時には発動できるとされているのだから、どうしても緊急の措置が必要ならそれを使うべきである。そちらは封印しておいて、形式上は新たな法律を作り、しかも権力行使に際しては議員にも「報告」だけはしますよなどと書いてあるのは、政府が自らの責任をあいまいにするために「いやいや。議会で法律は通しました」と居直るだけのパフォーマンスではないのかと。こういう論旨です。

これがまさに、先日までの新型コロナ禍ともぴったり合致して、驚きました。憲法に非常事態条項を設けている欧米諸国は、それを発動して(=人権を制限して)法的な形でロックダウンした。しかし日本では憲法にそうした条項がないので、形式的に関連する法律は作っても、「法的な命令ではなく、あくまでも自粛の『お願い』でございます」と。結果として感染が疑われた人の排除をはじめ、明らかに人権侵害でしょという事案が生じても、行政は「そこまでやれと言ってはいません。民間で起こった暴走には責任ありません」と。

「そんなの立憲主義としておかしいだろ」と、正面から批判する議員はどの党からも令和の国会には現れず、歴史学者もまた「これでは戦時体制の過ちと同じですよ」と批判するどころか、みんなして自粛のお先棒を担いでいたわけです(拙著『歴史なき時代に』朝日新書)。その意味で池崎忠孝は大した議員だったとも言えますが、そもそもは彼が煽った日米戦争の果てに緊急処置法が出てきたわけですから、もろ手を挙げて「あるべき政治家だった」とも評価しかねる。そうした複雑な読後感が最後まで残りました。

佐藤 私も、一般の戦後生まれの読者と同じく、戦時下の議会はほとんど何もしていないか、あるいは今の国会みたいな聞いても聞かなくてもいいような議論を延々とやっていたのだろうと思っていました。政府、軍部にはっきりものを言うこともできないような状況だったという先入観で、帝国議会議事録を読み始めたわけです。

だけど、池崎議員の討議というか、質疑の熱量はちょっと今の国会では無いものですよね。それも延々と3時間ぐらい一人で政府を問い詰めるわけで、はっきりと「勝てませぬよ」「戦争は負けです」と繰り返して首相を論難した勇気には、ちょっと驚きました。戦時下の議会では、これほど激しい政府批判ができたのかと感心しました。ただし、終戦講和をさぐる鈴木内閣に対して、より強硬な徹底抗戦を掲げた護国同志会の立場からの批判ですから、この質疑そのものもポピュリズムだと言えなくもないですけど。いずれにせよ、戦時議会のあり方というものも、それがどう機能したのかを含めて、もう少し慎重に見ていく必要があると改めて思いますね。

與那覇 戦時下でも日本の場合は同調圧力で脱法的に規制・動員する例が多く、結果として本来なら法的な権限がないはずの、在郷軍人や下級官吏が恣意的な暴力を国民に振るった。池崎はその事実を指摘して、「いま日本の一般人は警官の前をびくびくしながら通る。占領地の中国人が日本兵を恐れるのと同じだ。そんな世の中を作っておいてなにが挙国一致だ」との旨をはっきり述べたと。佐藤さん自身、これは議会だから言えたことで、新聞や雑誌に書いたらまず発禁だっただろうと指摘されていますよね。

長らく「戦争とジャーナリズム」というと、たとえば清沢洌が『暗黒日記』(のち岩波文庫・ちくま学芸文庫)に書いている時局の批判は素晴らしいと。そうした話に行きがちでした。しかし、そもそも『暗黒日記』の内容をわれわれが知っているのは、戦争に負けて出版が可能になったからで、戦争中に清沢が一人でこっそり記録をつけていた時点では、なんの社会的な影響力もなかったわけです。

むしろ同時代の日本をよかれ悪しかれ動かしていたのは、池崎忠孝のようなメディア議員の言動だったわけで、彼らの明暗をしっかり見つめることでしか、正しい意味で「戦争にジャーナリズムはどう向きあうか」の答えは出てこない。コロナ、ウクライナと不穏な世相が続く今、この「近代日本メディア議員列伝」のシリーズが、新たな時代の道標となり、歴史研究に存在意義を取り戻してくれることを願いたいですね。

【「近代日本メディア議員列伝」シリーズ創刊記念対談】

①「政治のメディア化とは何か」

②「炎上ビジネス化する政治」

【登壇者】

佐藤 卓己(サトウ タクミ)

1960年、広島県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。東京大学新聞研究所助手、同志社大学文学部助教授、国際日本文化研究センター助教授などを経て、現在は京都大学大学院教育学研究科教授。専攻はメディア史、大衆文化論。2020年にメディア史研究者として紫綬褒章を受章。著書に『大衆宣伝の神話』(ちくま学芸文庫)、『現代メディア史』(岩波テキストブックス)、『『キング』の時代』(岩波現代文庫、日本出版学会賞・サントリー学芸賞受賞)、『言論統制』(中公新書、吉田茂賞受賞)、『八月十五日の神話』(ちくま学芸文庫)、『輿論と世論』(新潮選書)、『ファシスト的公共性』(岩波書店、毎日出版文化賞受賞)、『負け組のメディア史』(岩波現代文庫)など多数。

與那覇 潤(ヨナハ ジュン)

1979年生。東京大学教養学部卒業、同大学院総合文化研究科博士課程をへて、2007年から15年まで地方公立大学准教授として教鞭をとる。博士(学術)。在職時の講義録に『中国化する日本』(文春文庫)、『日本人はなぜ存在するか』(集英社文庫)。その他の著作に『翻訳の政治学』(岩波書店)、『帝国の残影』(NTT出版)、『歴史なき時代に』(朝日新書)、『平成史』(文藝春秋)、『過剰可視化社会』(PHP新書)、『長い江戸時代のおわり』(池田信夫との共著、ビジネス社)、『危機のいま古典をよむ』(而立書房)、『ボードゲームで社会が変わる』(小野卓也との共著、河出書房新社)など著書多数。