子どもの「楽しい!」を引き出すために考える3つのこと

子どもが成長するためには「楽しい!」という感情を使うに越したことはありません。そしてこれは簡単そうに見えて、本当に難しい。

子どもの興味関心がわかっていなければ出来ないし、

「ためになること=楽しいこと」とはならないこともあるからです。

みなさんは子どもの「楽しい!」を引き出すために

どんなことを考えているでしょうか。

私はコーチをはじめてしばらくは、子どもたちが楽しんでいるかなんて事は、全く目に入らないほどどんな練習がいいかな、これは良い練習だ!とおとな目線で練習を考えているばかりで、練習メニューをこなすことだけに頭が偏ってしまい、うまくいかないことの連続でした。

しかし、経験を重ねるにつれて子どもたちの「楽しい!」「もっとやりたい!」を少しだけ、引き出すことが出来るようになりました。

ここではどうしたら子どもの表情を見ることができるようになるか、どのこうなことで子どもは楽しいと感じるのかなど、子どもの「楽しい!」を引き出す方法を少しだけお伝えできたらと思います。

サッカーコーチを始めたばかりの方、子どもにサッカーを楽しんでほしい、というコーチの方、はたまた言う事を聞かない子に悩む保護者の方などに読んでいただき、少しでも良いヒントとなればと思っています。

もちろん一つの例ということで、これ以外にも素晴らしい考えはたくさんあると思いますし、1年後に私は全く違うことを言っているかもしれませんが、今回お伝えするのは、今現時点で私が思う3つのこと、ということで読んでいただけたらと思います。

サッカーが終わったときに、子どもたちが「楽しかた〜」と思ってもらうためにわたしが考えていることを3つお伝えしたいと思います。

3つのことというのは、時間軸で分けて以下の3つに分けて考えています。

第1章 トレーニング計画前に考えること

第2章 トレーニング計画で考えること

第3章 トレーニングで考えること

それぞれのパートで気をつけていることを一つずつ紹介していきたいと思います。

まず本題に入るために、前提として子どもにとっての「楽しい」とは何か。

楽しい≒ 集中(夢中になる)している、意欲的に取り組めているといった状況と捉えています。

「努力より夢中」

私が好きな言葉の一つでもあります。

逆に言えば、散漫な、そしてやらされている状況とは反対にあり、このような状況は、子どもにとってはつらい時間、そしてこの場所から離れたくなる理由となる状況だと言えます。

前置きが長くなりましたが、早速子どもの楽しいを引き出すために必要なことをご紹介したいと思います。

第1章 トレーニング計画前に考えること

ここで述べる「トレーニング計画」とは「≒トレーニングメニューを決める」と

捉えてください。

トレーニング内容を計画するにあたり、大きな影響を与えるのが「環境」です。

子どもを取り巻く環境が、「楽しい」につながる環境かを見極めていく必要があります。

この環境要因を無視して、トレーニングを考えてしまうと、トレーニング効果が低くなってしまうどころか、子どもにとって最悪の場合、健康を害してしまう可能性もあります。

「子どもにとって適切な環境かどうか」

トレーニングメニューを考える前段階として子どもを取り巻く環境について捉えておきましょう。

私が配慮する「環境」は3つに分類されます。

⑴気候環境(天気・気温等)

⑵社会的環境(学校・家庭)

⑶心理的環境(安心できる環境か)

⑴気候環境

真夏でグラウンドに陽炎が浮かび上がる中、

走り回るのは困難であり、危険です。

極寒の中のミーティングは子どもにしっかり想いは伝わらないでしょう。

夏には熱中症に配慮すると同時に雷にも配慮する必要があります。ゴロゴロと聞こえたら直ちに退去を!

元気な子どもを健康な状態でおうちに返すことも、コーチにとっては大切なこと。

健康を維持できる環境か、そして楽しく子どもがサッカーができる環境かをコーチや保護者がしっかりと事前に判断することが必要です。

子どもが「やりたい」と言っていても、おとなが制限しなければならない時があります。そして、最も気をつけたいことは、おとなの「やりたい・やらせたい」です。

子どもが『楽しい』と思えるか。子どもを健康な状態でおうちに返すことができるのか。

そういったことをしっかりと考える必要があります。まだまだ炎天下の中、一日中グラウンドにいて練習をしているようなチームがあるようですが、トレーナビリティ(練習効果)は非常に低い。こういった環境では、子どもの「楽しい!」は長続きしません。

・・・参考・・・

環境省の熱中症予防サイトで暑さ指数(WBGT値)を確認することができます。

⑵社会的環境(学校・家庭)

子どもはサッカーだけをやっているわけではなく、幼稚園・保育園、小学校、中学校、また習い事(塾等)等、日々を忙しく過ごしています。

そんな中、学校では運動会が近くなると運動会練習で「一日校庭にいた」、冬はマラソン大会があり「たくさん走ってきた」、テスト期間で「寝不足です。」といったことがグラウンドにたどり着く前にたくさんあります。

「土日は家族で旅行に行ってクタクタです。」という子もいるかも知れません。

以前私が担当していた選手の中に運動量が多い、いい選手がいましたが、

「なんか動きが良くないなあ」と思って

「何かあったのかい?」と聞くと、

「朝お父さんとお母さんがケンカしてて・・・」

という事もありました。

子どももいろいろなことを感じながら生きています。

それらを全て把握することは困難かもしれませんが、こういったことを知っていれば、トレーニングを休ませたり、負荷や量をコントロールすることで怪我を回避することもできます。

⑶心理的環境(安心できる環境か)

子どもたちにとってグラウンドが安心して行くことができる場所かという点です。前回の練習でプレーがうまくいかずに自信を失っている子や、友達とのいざこざを引きずっている子がいないか。

初めてグラウンドへ来る子がいないか。

そういった子たちへの配慮はとても大切です。

名簿などをグラウンドに立つ前に見渡してそういった子への目配りを忘れないようにしましょう。

そういった配慮を続けることで子どもたちは安心してグラウンドにくることができます。そして成長へ向けて歩みを進めるのです。安心してサッカーを楽しめる環境をおとなが提供しましょう。

アメリカの指導書にはCOACHの資質として

頭文字をとって・・・

C Comprehension 理解力

O Outlook 前途の見通し

A Affection 愛情

C Character 人間性

H Humor ユーモア

とありますが、ユーモアは本当に大切なことだと思っています。

何かを気軽に聞ける雰囲気か、困ったことがあったら言い出せる関係か。

信頼関係があり、安心感を与え、サッカーに目を向けられるような環境づくりを目指しましょう。

第2章 トレーニング計画で考えること

「第1章 トレーニング計画前に考えること」では、トレーニングメニューを考える上で、前提条件となる子ども(選手)が置かれている環境を整理しました。

子どもたちが今どんな環境に置かれているかを理解した上で、どんなこと(トレーニングメニュー)であれば「楽しい」と思ってもらえるか。

この「第二章トレーニング計画で考えること」では、

以下の3項目に焦点を当てて考えたいと思います。

⑴テーマ設定

⑵トレーニングの構成要素

⑶計画手順

⑴テーマ設定

テーマとはその日のトレーニングで獲得させてたいプレーについてです。

もちろん1日で出来るようになるということではないですが、意識させたい、「気づき」を与えたいという意味です。

テーマ設定が必要な理由としては、テーマ・目的を設定しておくことで子どもたちは何が大切なことなのかを吸収しやすくすることが出来るからです。

コーチの立場としても

“このテーマにどんなトレーニングが必要かな?”

と立ち返ることもが出来るという意味でもテーマ設定は大切です。

「今日のテーマは○○○です」と

子どもたちに伝えなくても感じ取れるようなトレーニングを考えられるといいですね。

⑵トレーニングの構成要素

トレーニングを成り立たせている要素について考えておかなければならない点があります。

まずは・・・

時間

空間(グラウンドスペース、広さ)

用具

人数

これらは、自身で改善や変更が困難であることも多く、スペースや用具に関しては有限であることから、まず始めに抑えておきたい要素です。

どこの場所でトレーニングをし、何を使うことができるのか。

複数学年、複数カテゴリーが同時にグラウンドに入る時は、事前にコーチ同士で確認しておくことも大切です。

グラウンドに立ってから話し合っているようでは子どもたちも立ち止まってしまい、トレーニングに対するモチベーションは時間と共に低下していってしまいますからスムーズにトレーニングを進行できるよう事前に解決しておきましょう。

時間に関しては「限りがない」場合があるかもしれませんが、2時間を超えてトレーニングはやめましょう。

どんな季節であっても子どもが集中できる時間は限られています。

6歳までは最大60分。

10歳までは1時間15分。

12歳までは1時間30分までが目安だと思います。

サッカーが大好きであっても、サッカーから離れた違う刺激があることに時間を残してあげることも、子どもの時間を預かるおとなとして大切なことです。

⑶トレーニング計画の手順

トレーニングは以下の手順で進みます。

1.ウォーミングアップ

心と体を温める、といったところでしょうか。

できる限りトレーニングのテーマに合った要素を取り入れましょう。チームではよく「ムーブメントプレパレーション」と呼ばれるものをはじめにおこなっています。

参考 JFAフィジカルフィットネストレーニング

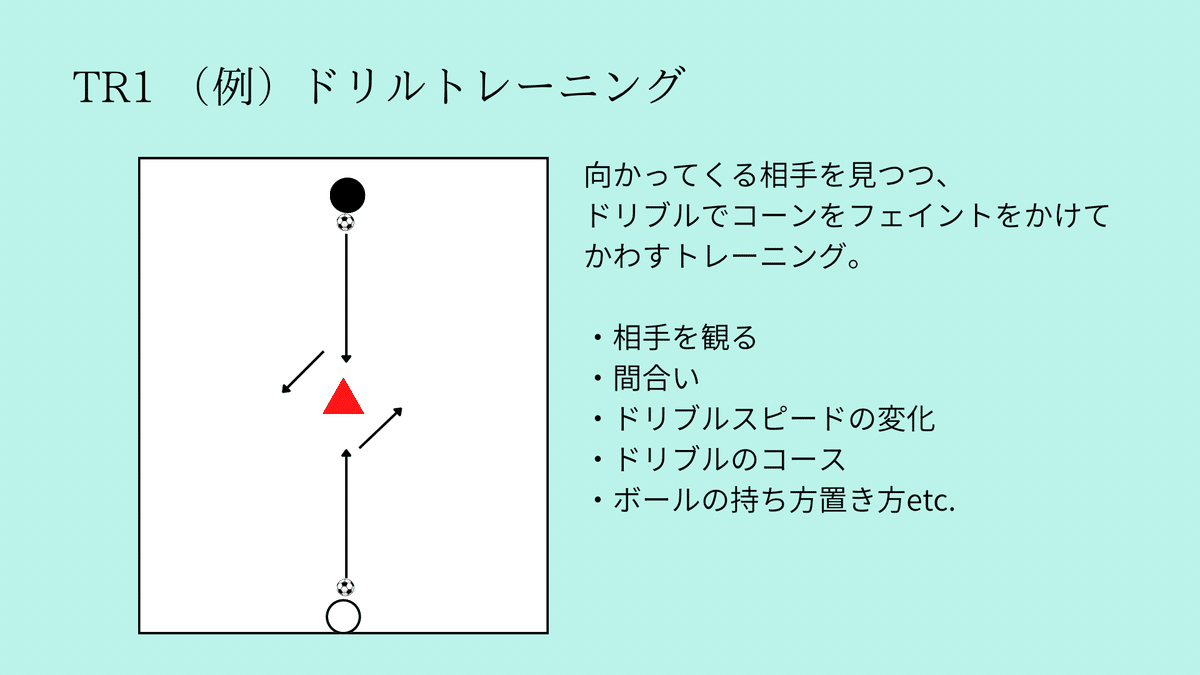

2.トレーニング1

トレーニング2で必要になる要素を含む技術的内容です。

もしくは1WAYトレーニングが主な内容となります。

3.トレーニング2

ゲームに近い状況を想定した内容となります。

4.ゲーム

条件付きのゲームを行うこともありますが、個人的にはここはフリー(自由)な試合がいいのではないかなと思います。

そして可能な限り全員がプレーをできる環境が良いでしょう。

プレーの頻度を確保できるような人数で試合をしましょう。

テーマに沿ったトレーニングを考えます。テーマを因数分解し、最後のゲームでどのような事象を解決したいかなどを想定します。

ここまでは、「トレーニング」の流れです。

ここからは本題の「トレーニング計画」の流れです。

先ほども申し上げました通り、ポイントとなるのはゲームからの逆算。

ですから、ゲーム→トレーニング2→トレーニング1→ウォーミングアップ、という順番になります。

このあたりは分かりやすく事例をもとに

お伝えしたいと思います。

例えばテーマを「1対1攻撃(対面)」としましょう。

※これも説明のためにザックリと設定していますのでご理解ください。

最後のゲームで1対1の場面、この1対1で相手をドリブルで抜いて行けるよう選手に気付きを!と考えたとします。(ゲーム)

ゲームの中にある1対1にはさまざまありますが、今回は正面に相手がいる1対1をトレーニングしていくとします。(TR2)

上図のような1対1の中にどのような要素があるか。

これを考えていきます。

図にも表記しましたが、

さまざまな要素が存在します。

それを見越して、トレーニング1ではどのようなトレーニングを行ったら良いか。

正面からボールを奪いにくる相手に対して

例えばフェインとをかけて相手をドリブルで突破するためのドリルトレーニングを行い次のトレーニングで必要となる要素を頭と体に馴染ませます。

ということはウォーミングアップではそこで必要となるような要素を取り入れつつ、メインとなる心と体の準備を行うパートとなります。

おにごっこなどはステップワークや駆け引き、やり方によってはグループでの関わりなどサッカーでも必要となるスキルが詰まっています。

そしてなにより「楽しい!」訳です。

このような形でトレーニングを考えていくと良いと思います。

以上が全体的なトレーニング計画の手順です。

実際のところは、

❶何セット用意するか

反復回数を確保するために、子ども(選手)の数に対してどのくらいのコートを準備するべきかなどを考えます。

❷グラウンドのどこに配置するか

※「第3章(1)オーガナイズ」参照

❸何分行うか

ルール説明から各コートに分かれてプレーが始まるまでにどれくらいかかるか。プレー時間はどのくらいか、途中でコーチングする時間はどのくらいになるか。

❹攻撃・守備などの待機場所

安全性を考えた場所を設定。効率よく次のセットが始められるような設定。

❺詳細なルール設定(ボールを奪ったらどうするかなど)

などが計画に含まれています。

第3章 トレーニングで考えること

『第2章トレーニング計画で考えること』ではテーマを設定からトレーニング環境を考慮し、計画する手順について触れました。

トレーニング計画できたところで、ここからはいよいよグラウンドの上でトレーニングを行うにあたり、何を考えるかをお伝えしたいと思います。

トレーニングを進める上で2つの視点を大切にしています。

◆スムーズにトレーニングを進める

先述した通り、スムーズにトレーニングが流れていくことは、子どもの「楽しい」につながります。

◆トレーニング効果を最大化する

限られた時間の中で、どのような方法が効率よくトレーニングを進めることができるかという方法論を考えます。

この2つの視点を持ち、これらを達成するために考える要素として大きく以下の4つとなります。

⑴オーガナイズ

計画の段階で、トレーニングの大きさ・距離感はおおよそ考えられていると思います。ここでは、実際にグラウンドのどこにそのトレーニングを設置するのかということを考えて行きたいと思います。

以下の図をご覧ください。

もし、先ほどの1対1のトレーニングを行う時に、ラインゴールの先に鉄棒があったらどうでしょうか?子どもは目の前のことに集中するため、ゴールした先のことなど想像が及びませんから、頭を鉄棒に打ち付けてしまう事故が起こりかねません。ですから駆け抜けても問題ない場所にコートを作らなくてはなりません。

また、入口近くにトレーニングを設置してしまうと人の出入りが気になって集中できない子どもも出てくるかもしれません。

また、どんなに良いメニューを考えていても、どのくらいのセットを作るか重要です。簡単な話ですが、15人を1つのコートで1対1を行うと最低7回分くらいは待たなければ出番が回って来ません。楽しいどころか飽きてしまいます。何よりこれでは上達は見込めません。成功や失敗をしっかり味わえるような頻度を確保してあげられる数のコートを提供しましょう。

⑵説明の手順

あれやこれやを伝えずにシンプルに何をやるのか、どうプレーするのかなどを伝えます。

おすすめは以下の手順です。

❶何をするか

「1対1のドリブル突破の練習だよ」

❷スタート方法

「攻撃はここからドリブルスタート、守備は相手のドリブルが始まったらスタートね」

❸ポジティブゴール

「ここまでドリブルできたらすごいよ!」

❹ネガティブゴール

「もし取られたら・・・守備側は反対に攻撃しよう!」

❺ローテーション(待機場所など)

「攻撃をしていた子はここに来てね、守備をしていた子はここね!」

❻ボールの管理

「ボールはここに集めよう」

これだけ伝えた後に、トレーニングの要点を伝えようとしてしまうとかなり説明に時間がかかってしまっていると思います。

私のおすすめとしては、「まずはやってみる!」です。

「Doの確保」とどなたかが言われていたかもしれませんが、まずはやってみて難しさやコツを掴んでいる子がいるかもしれないということを見てみましょう。

一定回数子どもたちがプレーした後、何か伝えることがあったら伝えてみましょう。まずはやってみる!がいいと思います。

⑶デモンストレーション

つべこべ言わずに見せてみよう!というのがこのデモンストレーションです。

例えばキックの練習で

助走は・・・

足のここに・・・

こんな感じで・・・

と伝えるよりも一回

「こんな感じね!」と見せてしまった方が子どもはそのプレーに関心を持ち、その後の説明を耳をダンボのように大きくして聞いてくれます。

コーチに必要なスキルと言ってもいいでしょう。

ただ、自分ができなくても得意な子がいればそのような子にお手本として見せてもらうことも良いと思います。

つべこべ言わずまずは「見せる!」を心がけてみましょう。

⑷アシスタントコーチとの連携(リレーションシップ)

メインコーチ(主担当)とアシスタントコーチ(副担当)のコーチの役割があると思いますが、まずはメインコーチの役割から確認しておきましょう。

◆メインコーチの役割

メインコーチの役割は全体をスムーズ動かすことです。

時間をコントロールし、トレーニングを進めることが大きな役割です。

子どもたちの様子をみてトレーニングを切り替えたり、全体をコントロールすることを求められます。

◆アシスタントコーチの役割

メインコーチの役割とは違い、アシスタントコーチの役割は大きく分けて3つです。

❶コーチング

攻撃のテーマであれば守備がよくなければトレーニングになりません。守備側に「もう少し相手に寄せてみよう!」など効果的なトレーニングになるよう子どもたちに声がけをします。

❷デモンストレーションアシスト

スムーズにお手本を見せることによって子どもたちはイメージを持ってトレーニングを行うことができます。メインコーチと事前にしっかりと打ち合わせをしてデモンストレーションをスムーズにできるよう準備しましょう。

❸ケガの対応

ケガを発見することは全てのコーチに必要なことですが、軽度なものであればアシスタントコーチが受けおりケガの処理をしましょう。メインコーチが対応することになると、トレーニングが滞ってしまったり、トレーニングが間延びして子どもの集中力を欠いたトレーニングになってしまいます。

どうでしたか?

子どもの「楽しい!」を引き出すことができそうでしょうか?

はじめにもお伝えしましたが、これはあくまでも「私が思う3つのこと」です。

大切なことは、みなさんの前にいる子どもたちがどんな反応をしているかよくみることです。

子どもたちは時に残酷なほど私たちに本当の姿を見せてくれます。

子どもたちの表情をみてともにサッカーを楽しみましょう!

論語の中に

「知之者不如好之者、好之者不如樂之者」という一説があります。

これは

「夢中に勝る努力なし」という意味だそうです。

本当に楽しんでいる人には敵いません。

私は、子どもがサッカー大好きだという気持ちを持たせることができたらいいなと思っています。

幼い子であればその第一歩として

このコーチ大好きだ、から始まるかもしれません。

私は大好きだと思われるような人でありたい。

そういうふうにも思っています。

おとなという未来像の一つとして、自分はそれに値するか。

そんなことをまず大切にしたいと思います。

長文ではありますがここまで読んでいただきありがとうございました。

感想などありましたらコメントや、DMなどお待ちしております!

みさなさまとサッカー発展に力を発揮していきたいと思います。

ありがとうござました!

2023年1月1日 猪俣 孝一郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?