労働市場は回復している

※これはメンバー限定記事ではなく全体公開記事になります。

労働市場の終わり。

利下げがもうすぐくる。

これら2つの見方は全て歴史的に見ると間違っていることを説明します。

現在私が見ているデータでは、利下げは少なくとも6ヵ月はありません。

これは、私がこの1年ずっと述べてきたこととまったく同じ内容であり、利下げがいつ行われるかについてメンバーの皆様には保守的で忍耐強く期待するよう促してきました。

しかし、他のアナリストたちは最近、利下げはすぐそこまで来ており、今後2~3回のFRB会合以内に行われるだろうとの見方を強めています。

これらのアナリストは、2022年12月に2年物国債利回りがFF金利を下回ったときに2023年半ばまでに利下げが行われると予測したアナリストや、今年の初めに2024年3月までに利下げが行われると予測したアナリストと同じです。

そしてそのアナリストたちは結果的に間違っていましたし、多分これからも間違い続けるんだろうなと思っております。

先週、私は発表された失業率や平均時給、非農業部門に関するデータに対する見方をXに投稿しました。まだチェックされていない方は見てみてください。

発表された非農業部門雇用者数、失業率、平均時給を見ると、経済が前向きな見通しを示していることが分かります。

— すなっちゃん〜米国株投資家コミュニティ運営中〜 (@Investnews111) June 8, 2024

なぜか??↓↓↓… https://t.co/jz8TGU1kRs pic.twitter.com/shcpPQvOTn

また、利下げのタイミングを測るにはこのチャートを見ておいた方がいい、という内容の記事をコミュニティの方では投稿していますので、気になる方はぜひそちらも覗いてみてください。

マクロ経済

マクロについては、注目したい点が2つあります:

・ディスインフレ

・労働市場の回復力

火曜日にJOLTS(求人・離職動向調査)が発表され、2024年4月末の求人数が大幅に減少していることが示されました。このデータの難点は、なぜ求人数が減少しているのか、その背景がわからないことです:

・求人数が減少しているのは、企業が求人情報の掲載を中止しているからなのか?答えはわかりません。

とはいえわかっているのは、求人数が835万5,000人から805万9,000人に減少したということです。

過去にお伝えした私の労働市場に対する見方は、JOLTSの減少はディスインフレであり、この最新データによって、求人数と前年比インフレ率の相関関係を再度調べることができます。

🔵 求人数

🔴 コアCPIインフレ率前年比

このチャートを見ればわかるように、求人数の大幅な減少は、インフレがさらに減速する可能性が高いことを示しています。

言い換えれば、FRBがインフレ率が2%目標に向かって持続的に上昇していることを示すより多くの証拠を求めているのであれば、このような労働市場のデータは金融政策の転換にとって好材料となるのです。

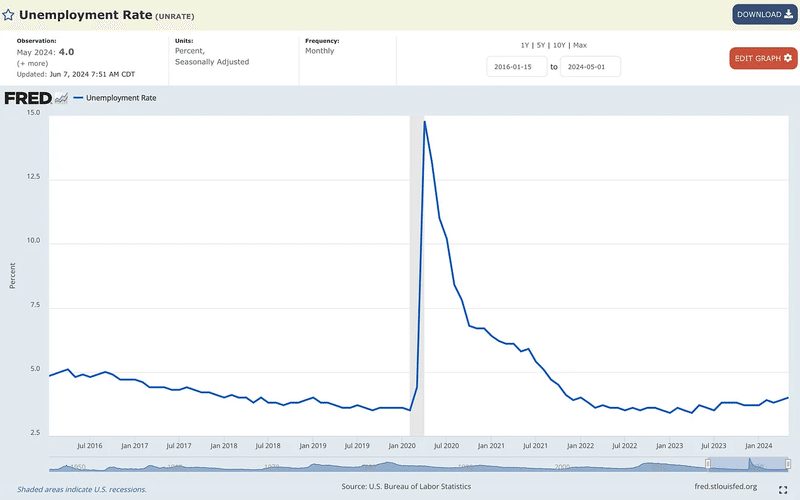

加えて、失業率が3.9%から4.0%へとわずかに上昇したことは、FRBがデュアルマンデート(1)のリスクをバランスを保たせる上でプラスに働くと思います。

1.デュアルマンデート(Dual mandate):米連邦制度準備理事会(FRB)と連邦公開市場委員会(FOMC)が連銀法により課されている「物価の安定」と「完全雇用(雇用の最大化)」という金融政策の運営にあたっての2つの法的使命。

さて、まず強調しておきたいのは、失業率は過去2年半、2022年1月以降から4%付近でほぼ横ばい傾向にあったということです。

ここでは、「なぜ」失業率が上昇したのかを理解することが非常に重要で、Xやテレビの評論家、あとよくわからないアナリストの中には、失業率が上昇しているのは労働力人口が減少しているからだと言っている人もいますが、実際は逆です。

失業率が上昇しているのは、労働力人口が増加しているからです。

特に、25~54歳(プライムエイジ)の労働力率は、コロナ以降、過去最高を記録しています:

この上のチャートは、プライムエイジの労働力率の推移を表しています。これを見ればわかるように、プライムエイジの労働力率は83.6%で、これは2002年5月以来の高水準なのです。

そう、2002年5月以来です。

これは、収入を得る機会が豊富にあり、その収入が前年比+4.1%(平均時給)と堅調に伸びている場合に起こることなのです。

では、労働力率の上昇によって失業率が上昇するのはなぜか?

それは簡単です。労働力人口に「復帰」した人々は、すぐに仕事の機会を探し始めます。そして面白いことに、失業中だけど求職活動をしていない人は、実際には労働力としてカウントされず、失業率の測定には寄与しません。しかし、いったん労働力人口に復帰して仕事を探し始めると、(すぐに仕事を引き受けない限り)失業者としてカウントされます。

したがって、他の条件が同じであれば、労働力率が上昇すれば失業率は(定義上)上昇するはずなのです。より多くの人々が労働力として働き、新たな雇用機会を求めているからですね。

なぜこれが重要なのか?

私は、労働力率が上昇している限り、失業率の小幅な上昇を過度に懸念はしていません。なぜなら、労働力人口の増加は総所得を押し上げると考えているからです(仕事を探す人が増えるということは、仕事を受け入れる人が増えるということであり、お金を稼ぐ人が増えるということです)。

つまり、失業率と労働力率の間のこの単純な相関関係を理解することは、失業率が上昇したにもかかわらず、なぜ5月に失業者としてカウントされた実際の人数(失業者)が減少したかを説明するのに役立ちます。

結論

JOLTS、ADP、非農業部門雇用者数のデータを総合すると、労働市場は引き続き回復力があり、でダイナミクスがある状態だと私は思っています。ある側面は弱まりつつあり、他の側面も確かに強くないですが、労働市場が依然として回復力があり、でダイナミクスがある状態である事実は見ておいた方がいいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?