The Smithsについて語りたい

推しについて語らせてください

80年代のイギリスで若者にバカ受けしていたスミスというバンドをご存じでだろうか。その平々凡々な名前を命名するだけのひねくれ者であるモリッシーと稀代のギタリストであるジョニー・マーによって結成された、「ひねくれ者による、ひねくれ者のための、ひねくれ者のためのバンド」である。

当時はセックスピストルズのようなパンクロック最盛期。そんな中突如として現れたインディーロックバンド、と銘打たれている(と思う)。

プロフィールのとおり私は20代女子。つまり80年代は両親でさえもティーンだった時分であり、全然世代ではない。

今回はそんな「全く世代ではない素人から見たスミス」について、個人的に思う彼らの魅力の根源や、簡単な歴史を記していこうと思う。

そもそもThe Smithsってなに?

The Smiths (以下スミス)は前述のとおり、80年代のイギリスで爆発的人気を誇ったバンドである。

Vo. のモリッシーによる、やる気があるのかないのか分からないクネクネ脱力ダンスや、わけわからん小花(グラジオラスの花らしい。今回初めて知った。)の束をぶん回したりするパフォーマンスや、Gt. マーによる天才的なテクニックで有名だったりする。有名な上に日本では人気だと思うので知っている人も多い。はず。

(モリッシーの上記パフォーマンスはYouTubeとかにポイポイ落ちているので見てほしい。曲が嫌いだったとしても、まじで謎過ぎるムーブなのでちょっと元気出る。)

*ところで完全に余談だが、歌唱中にクネクネダンスをすることで有名なのは実はモリッシーではなく、The Stone RosesのVo. イアン・ブラウンである。モリッシーの動きはダンスの体を保っているのに対し、イアンブラウンはまじでふざけているようにしか見えない。体操かな?

閑話休題。

彼らの凄い点はざっくり3点ある。

①活動期間が短いのに名曲が多い

②曲がとにかく異端

③大きすぎた影響力

彼らのバンドとしての活動期間は1982年 – 1987年。たったの5年である。そのうえ初めてのアルバムが出たのは1984年。この短期間に数々のアイコニックな名曲を世に投げ入れた。それはもう、豪快に。

The Smithsってなに?初めて聞いた!って方は、是非とも一度1st アルバムのThe Smithsを通して聞いてほしい。びっくりするから。

メロウでまったりした声質のモリッシーと、メロディアスなマーのギターが微妙なバランスでマッチしている。聞いているとめちゃくちゃ不安になってくる曲調と、モリッシーの情報過多で字余り気味なリリックも合っている。「絶妙なバランス」、ではなく「微妙なバランス」というのが最もしっくりくる表現だと個人的には思っている。

スミスの歌は、赤べこみたいにゆっくりユラユラ揺れていて、どこか不安を覚えるような表情でこちらをじっと見つめてくるのだ。

前述のとおり当時はパンクロック最盛期。サッチャー政権で若者の就職難や貧困が社会問題として深刻化する中、ウグルアアアアア!と社会の不条理を全身全霊で(しかも何故か物理でも)表現するバンドに共鳴する若者が多かった。セックスピストルズのシドヴィシャスなんて舞台でギターぶっ壊してるもんね。きっと会場の熱気は凄かったろうなと思う。でも破片とか飛んできて観客が怪我したらどうするんだろう。

しかしそこにぽつねんと現れた、ひょろい、如何にも草食男子ですと言わんばかりのモリッシー。事実、彼は文学青年だった。自分のセンスをいいものだと信じて全く疑っていない、音楽狂の、文学青年。

バンドハウスに通いつめ、バンドの評価を上から目線で記したコラムを持っていた。

そんな批評家な彼が作り出した、「ひねくれた若者による社会のドロドロした部分への糾弾」は、当時の若者の気持ちを鷲掴みにした。叫ばずとも社会への不満を訴えるスミスに魅了されたのだ。当時の異端っぷりはどの程度だったろうと夢想する。

その影響力は凄まじかった。スミス以降の有名バンドは殆ど皆スミスに影響されたんじゃないか思うほどに。直後に有名バンドに躍り出たオアシスもブラーも勿論影響を受けている。(そしてノエル・ギャラガーはマーのオタクである。)

そしてバンドがその後たどった命運、メンバーたちのその後は中々ドラマである。ギャラガー兄弟ほど楽しませてくれるわけではないが、モリッシーはここまで読んでくれた皆さんの予想通り(?)中々どうして偏屈爺さんになっているし、マーの神格化は年々留まることを知らない。

語り継がれるべき名曲

歴史云々やスミスのバンドとしての価値は、恐らくもっともっと詳しい人や専門家先生が語ってくれると思うので、これ以上はよそ様のサイトを参考にしてください。ここからは勝手に大好きな曲を名曲として紹介していく。負担にならないように厳選したから是非聴いてくれよな。

特に私のような若者に聞いてもらいたいな。

1) This Charming Man - The Smithsより

騙されたと思ってまずこれを聴いてほしい。これが好きなら多分あなたはスミスが好きだ。逆に嫌いなら、こんな曲であふれているからここから先辛いかもしれない。

丘の上で貧しい美少年が壮年のイケメンと出会う曲である。スミスの中でも人気曲なので、何処かで聞いたことはあるかもしれない。

とにかくリリックが写実的でちょっとした映画のようなのである。心情を歌う歌手が多い中で外部描写を中心に描いているため、私たち聴き手は第三者として、いつの間にかその場に存在している凄さがある。モリッシーの伸びやかなボーカルが素敵。

2) What Difference Does it Make? - The Smithsより

そーわっ、でぃーふぁれん、だあずいっ、めええ⤴え⤵いく?という繰り返されるサビの一部が妙にしっくりこなくて、凄くもぞもぞさせられます。

この曲はイントロが非常にえぐい。一生忘れられないと思う。四拍子の単純なリズムに二小節文の同じメロディがくっついただけなのに、こういう曲は私は他に知らない。

3) Still Ill - The Smithsより

スティル・イル、である。スティル・スリーではない。何故わざわざこんなことを言うのかというと、私は数年もの間、スティル・スリーだと思っていたからだ。

そんな話は置いておいて、この曲の歌詞が私は大好きである。

England is mine, it owes me a living.

イギリスは僕のものだ、国には僕を養うべきなんだ。

なんと民主主義的な歌詞だろうか。国民が国の構成要素の1つなのだとしたら、また逆もしかり。国は国民一人一人の所有物なのである。所有物なので価値が釣り合ってないと思うなら文句なんて幾らでも付けていいのだ。

4) William, it was really nothing - Hatful of Hollowより

個人的にスミスの中でも1,2位を争うくらい好きな曲。通称ウィリアム。

モリッシーの友人ビリー・マッケンジー(アソシエイツのVo. 。ウィリアムの愛称はビリー)に対して、「あの時の君の彼女に対する気持ちなんて、実は何でも無かったんだ」と彼の婚約者を批判する曲である。ちなみにこのウィリアムは後程アンサーソングとして(?)Stephen, you're really somethingという曲を作っている。(スティーヴンはモリッシーのファーストネーム)

How can you stay with a fat girl who'll say, 'Would you like to marry me? And if you like, you can buy the ring?'

「私と結婚しない?したいなら、指輪買ってくれる?」なんてほざくデブ女に耐えられる意味が分からないよ。

強烈なパンチライン。本当にこの部分が大好き。たまらん痺れる。

モリッシーの言う通り、結婚を褒めちぎったり、肯定的に受け止める曲が多い中で、同性の友人目線でシングルでいることを推奨する曲は珍しい。そもそもお祝い事なのにそんなこと言うなや、という大前提はモリッシー先生の頭には多分ない。私ならこんなこと言うお友達は大事にしちゃうな。

しかし私の記憶が正しければこのカップル、婚約止まりで破局したらしいので、モリッシーも時々は的を射たことを言うのだろう。なのでこれからも婚約で脳内花畑になっている友人にこの曲を積極的に捧げていこうと思う。(最低)

5) Please, Please, Please, Let Me Get What I Want - Hatful of Hollowより

2分も無い非常に短い曲。無駄な伴奏は殆ど省かれており、モリッシーの歌声のみが響き渡る曲である。

Please, please, please, let me get what I want. Lord knows it would be the first time.

どうか私に欲しいものを手にさせて下さい。神は、この願いが初めてだとご存じでしょうから。

さっきのウィリアムとは打って変わって何と気弱な願い!この幅広さ、二面性こそが、私がモリッシーワールドに魅了されてやまない理由だと思う。

(でも不思議なのが、モリッシーの数々の行動がそうさせるのか、非常に上から目線にも聞こえる。不思議だ…)

6) Barbarism Begins at Home - Meat is Murderより

て、てんっ!という独特の入りをするこの曲。軽やかなドラムの音と、え、次その音行く??みたいなギターがかっこいい曲。これもすごく好き。

そしアンディ・ルークの乾いたベース。よい。(未経験者の語る弦楽器なんてこんなもんです。すみませぬ。)

途中の意味分からんモリッシーの叫び声にびっくりする人もいるだろうから万人にお勧めしづらいけど(多分スピーカーで聞いてたら他の人びっくりしちゃうかも)、メロディだけで言えばだいぶん上位に食い込む曲である。

音の動きが激しいのに歌詞がスカスカな(所謂早口に捲し立てない)ので、一単語でピッチが上がり下がりするところも、スミスらしさが出ててとてもいい。

ちなみにこの曲をYouTubeで検索すると、冒頭に述べたようなモリッシーのダンスが観られる。そして曲ラストで暇になったマーもダンスに参加する。あとの二人はまじで何を考えながら曲を弾き続けていたんだろう…といつも思わせる舞台なので、好きな人は是非見てほしい。きっとますますスミスが好きになる。

7) Cemetry Gates - The Queen Is Deadより

これはスミスらしからぬ爽やか系楽曲ではなかろうか。歌詞はゴリゴリのモリッシー節だけど。そういった意味で非常に人に勧めやすい曲だと思う。

(ちなみにこのミススペルはこのままで世に出たので修正されないという悲劇。芸術作品ってそういうところあるよね。正しくはCemetery)

人にパクリだ!これもパクってんじゃねーか!と言われていたモリッシーが、まじ不公平だよね、ってぶつくさ言っている歌詞が、これまたモリッシーぽくて良い。このぶつくさ感がスミスっぽいし、皮肉気な態度がとてもモリッシーがぶれないなあと思う。

8) There Is a Light That Never Goes Out - The Queen Is Deadより

言わずと知れた超有名曲。この曲だけ独り歩きして凄く有名な気がする。

映画『500日のサマー』の劇中歌や、『キャロル』の原作に言及があったりする。

And if a double-decker bus crashes into us,

to die by your side is such a heavenly way to die.

And if a ten-tonne truck kills the both of us,

to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine.

もしも今ダブルデッカーバス*1 に轢かれたら、私はあなたの傍で死ねる。それって本当にとても美しい死に方だよね。

それか今大型トラック突っ込んできたりして、あなたの隣で息絶える。

それって最高。今際の際のその満足感と栄誉は、全部私のものなんだから。

*1 ダブルデッカーバスとは、二階建てバスのことで、イギリスによくある赤い塗装のバスのこと。イギリスやアイルランドでは、バスはなんと2階建てなのだ(!)

と、このようにサビが凄い。題名は「消えない灯り」なので、灯りという表現で隣の彼女を表してるわけだけど、彼女への愛を死を引き合いに出しているあたり、非常にメンヘラくんである。

凝縮するとLove youの2語で表せる台詞も、モリッシー大先生にかかればこんなにメンヘラになってしまうのだ。

ちなみにこの曲は、「鬱病だった主人公が人生の拠り所を見出し、再び立ち上がっていく歌」と解釈する人も多くいるけど、私は単純なラブソングとして受け取ってます。だってモリッシーってばメンヘラなんだもん。それに私も一度でいいからこれくらい言葉を尽くした口上で口説かれたい。

まとめ

素人20代女が語るThe Smiths、素人ゆえにスミスの音楽的素晴らしさは語りつくせていないと思うけど、この記事で少しでもスミスに興味を持ってくれる人がいたら私はとても嬉しい。特に同世代の人たちとか。これをきっかけに1曲でも聴いてくれてたらいいな。

だって70-90年代のイギリスロックは本当に素晴らしいから。バンドそれぞれに核となる「表現したいこと」があって、ファッションや生き方までが彼らの音楽の一部だったんだろうなって思う。どうか同世代のファンがもっと増えますように!なむなむ!

*注1: 歌詞の和訳は私が勝手に意訳したものであり、意味が伝わればいいな程度の完全私訳です。

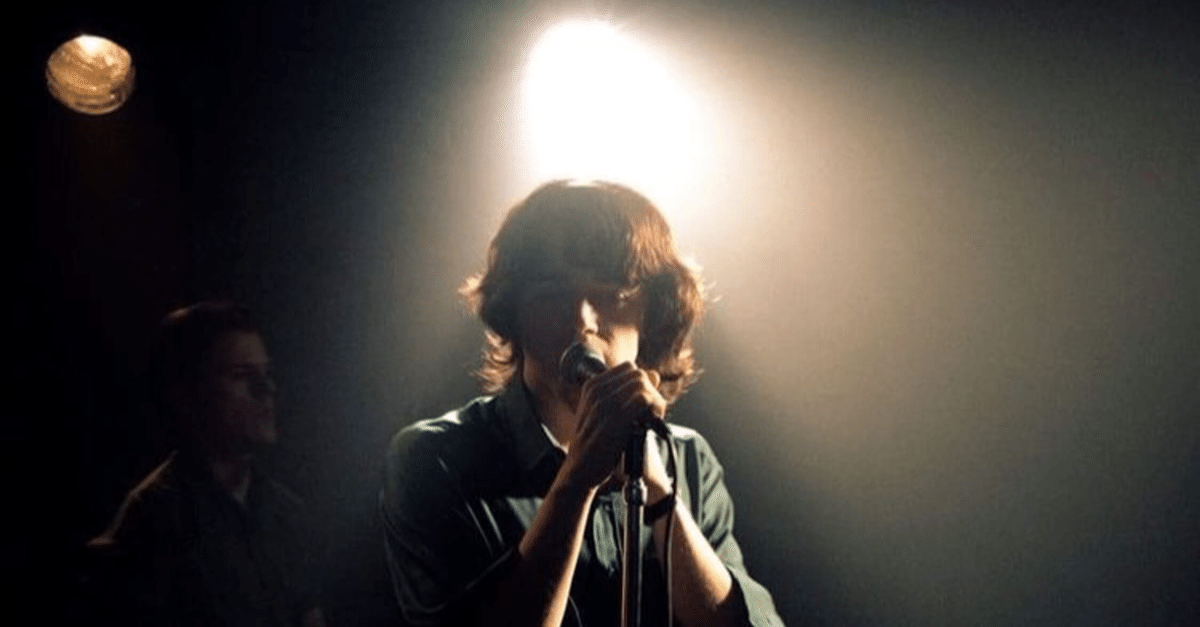

*注2: ヘッダー画像はジャック・ロウデンです。England is Mineという映画で(確か日本でも公開していたはず)、若きモリッシーを演じてます。彼の歌声は完璧にモリッシーのそれなので、この記事でスミス、またはモリッシーが気になった人は是非視聴してみてね :)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?