1月の音楽レク【百人一首】

お正月らしいプログラムです。

高齢者の皆さんは、百人一首には親しんでいたようです。

上の句を貼って、下の句を答えてもらったり、

声を合わせて読み上げたり、

場を盛り上げましょう。

楽しくてちょっと優雅なひと時になることでしょう。

導入

一月一日、ふじの山、黒田節 などお正月らしい歌を歌いましょう。

プログラムの始めは、季節感があって、馴染みがあり、なるべく明るい歌が良いと思います。

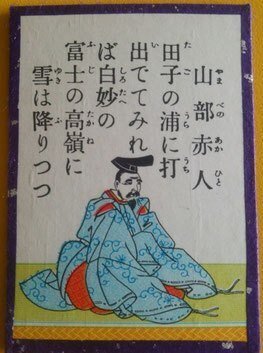

真白き富士の根(嶺)

三角錫子作詞 インガルス作曲 明治43年

《田子の浦に出かけて、遙かにふり仰いで見ると、白い布をかぶったように真っ白い富士の高い嶺が見え、そこに雪が降り積もっている》

田子の浦は駿河国(静岡県)の海岸です。

富士山が綺麗に見えていたのでしょうね。

ボート遭難の悲しい歌です。

涙される方がいらっしゃるかもしれません。

気持ちに寄り添いましょう。

青い山脈

西条八十作詞 服部良一作曲 藤山一郎&奈良光江 昭和24年

《天を吹く風よ、天女たちが帰っていく雲の中の通り道を吹き閉ざしてくれ。乙女たちの美しい舞姿を、もうしばらく地上に留めておきたいのだ》

乙女って何歳くらいでしょうね?と問いかけてみましょう。

ニコニコして答えてくれますよ。

2番に「憧れの旅の乙女に鳥も啼く」という歌詞があります。

恋しているんだもん

西沢爽作詞 市川昭介作曲 島倉千代子 昭和36年

《心に秘めてきたけれど、顔や表情に出てしまっていたようだ。私の恋は、「恋の想いごとでもしているのですか」と、人に尋ねられるほどになって》

恋をしている時は歌詞にあるように、「幸せいっぱい 胸いっぱい」ですよね。

恋をしている時ってこんな気持ちですか?と尋ねると

「私はお見合いだから恋をしたことはない」と言う人がいました。

「ご主人と恋をしたでしょう?」 と尋ねると

「そうだね、結婚してからね」とニコニコ。

お見合いで結婚した方は多いと思いますが、中には1回逢っただけ、なんて方もいらっしゃいます。

でも、結婚してから恋が始まるんですね。

宵待草

竹久夢二作詞 多忠亮作曲 大正7年

《松帆の浦の夕なぎの時に焼いている藻塩のように、私の身は来てくれない人を想って、恋い焦がれているのです》

松帆とは淡路島の海岸だそうです。

藻塩とは、海藻から採る塩のことです。

紅葉

高野辰之作詞 岡野貞一作曲 明治44年

《山風が吹いている三室山の紅葉で、竜田川の水面は錦のように絢爛たる美しさだ》

2番の歌詞はまるでこの歌のようですね。

港が見える丘

東辰三作詞作曲 平野愛子 昭和22年

《桜の花の色は、むなしく衰え色あせてしまった。春の長雨が降っている間に。ちょうど私の美貌が衰えたように、恋や世間のもろもろのことに思い悩んでいるうちに》

「色あせた桜」という歌詞があります。

この歌は、好きな人が多く、懐かしく、喜ばれる1曲です。

さくらさくら

日本古謡

《いにしえの昔の、奈良の都の八重桜が、今日は九重の宮中で、ひときわ美しく咲き誇っております》

九重というのは宮中のことだそうです。

ベルを使い、桜の散る様子を表現しましょう。

桜が散っているように鳴らしてください、と説明すると、鳴らし方を工夫し、自分なりに表現する人が何人か現れるでしょう。

楽器活動については会員登録の上「音楽療法のヒント!」をご覧ください。

影を慕いて

古賀政男作詞作曲 藤山一郎 昭和6年

百人一首に出てくる単語をひろい、どの単語が多く使われているかを調べてみました。

結果は以下のようになりました。

1位 月 秋

3位 恋

4位 夜

5位 花 桜

月と秋は同数。

花と桜は同じこととして数えました。

『影を慕いて』には、月、秋、恋という言葉がでてきます。

花かげ

大村主計作詞 豊田義一作曲 昭和4年

もう1曲。

桜、月が出てきますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?