3.成年後見制度の問題に関する一考察 家庭裁判所(以下家裁)の問題について司法試験と再就職の問題・裁判所の人事制度編 前編

はじめに

本記事においては、裁判所の問題を考察する。

その中でも、裁判所の問題として司法制度と就職、裁判所内部の人事制度について深掘りしていく。

またこの記事において、裁判所・裁判官をこき下ろすがこれは最後のまとめにも詳しく記載するが、裁判所・裁判官は説明する法的義務が無いとしてどれだけ質問しても答えないのが通例であり、法的義務が無いから何も答えないという卑怯な姿勢を貫く以上辛辣な言葉をもってその威厳とやら(後述)を失墜させない限り開かれた裁判所はいつまでもその時を迎えないだろうと思われ、またいつまで経っても公平に検証できない事と推察されるから、前述の通り今回は裁判所・裁判官に対して一切の擁護も情状酌量もなく非難することした。

伝統的な法諺に「裁判官は弁明せず」という言葉がある。執筆時2022/10ちょうど正にその通りの事が起きているので今回は、民法編を先に執筆しようと考えていたが、こちらを先に執筆することにした。

最高裁「見解を述べることは差し控えさせて頂きます」神戸連続児童殺傷 「少年A」事件記録の廃棄

裁判官とは?

まず、裁判官とは何か軽く説明する。

司法権を行使して裁判を行う官職にある者、つまり法律にあることを実施する官職(公務員)である。

つまり、一般的に想像される刑事事件の裁判をする様な裁判官が一般的だが、それだけでなく、民事事件を調停したり判決がついた事に関して差し押さえや競売などを指示したりするのも仕事である。

また、裁判官になるのは一般的には、法曹資格を得た者が判事補採用願という願書を司法研修所事務局等に提出し、下級裁判所裁判官指名諮問委員会で審議されその中から合格した者が採用される。

一般的な公務員試験や裁判所職員と違い、公表されていないので細かいプロセスに関してはいささか不透明である。

日本の下級裁判所の裁判官は旧司法試験に合格した者か、もしくは法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中から、最高裁判所の下級裁判所裁判官指名諮問委員会の審理を経て、判事補として任命される者が多い。日本の憲法上、下級裁判所の裁判官は10年の任期制になっており、初めの10年は、3名の合議体の中で判事補として実務経験を経て、再任時に判事となる。また、最高裁判所は、各部に所属する裁判官のうち1人を「部の事務を総括する裁判官」(部総括判事)に指名する(下級裁判所事務処理規則4条)。

この点、アメリカなどで行われている法曹一元制とは異なるが、裁判所と検察庁では判検交流と呼ばれる人事交流制度があり、裁判官から検察官になる者がいる。また、弁護士任官制度が導入されており、数は少ないが弁護士から裁判官になる者もいる。逆に、裁判官を辞めて弁護士になる者も少なくないが、これらの元裁判官弁護士は、俗に「ヤメ判」弁護士と呼ばれる。

ここで、覚えていて欲しいのは司法試験に合格し、司法修習を終え法曹資格を得た者から採用されるということである。

つまり、上記の通り法曹資格を得た者は弁護士にも裁判官にも検察官にもなれる。

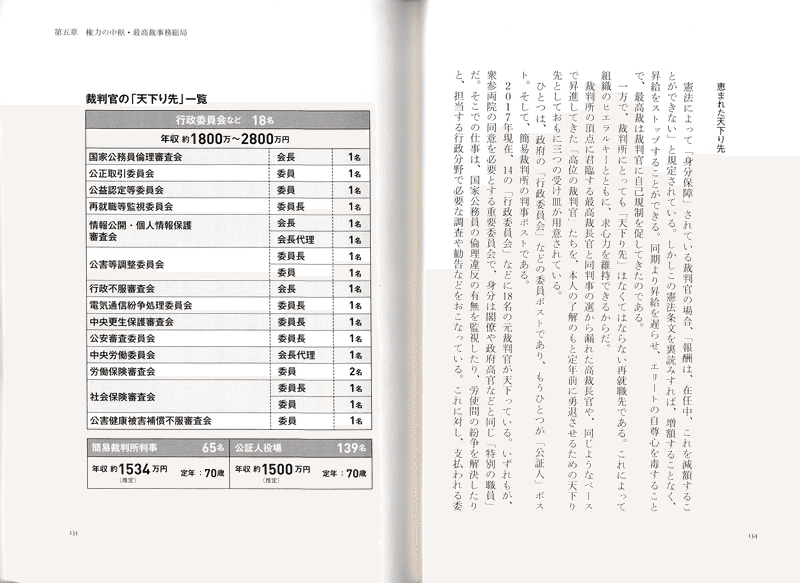

そして、裁判官を辞めた者は後に弁護士になる者も多い。他には公証人になることもある。しかし、公証人は法曹資格を持たない法務省や法務局の職員にとっても重要な天下り先であり、公証人は公証役場全体の売上を分配する方式を取っているため年収も約1500万と高額なため取り合いであり、落ちこぼれ裁判官にとっては非常に狭い門となっている。

特に、上記の通り任期は10年毎に更新される為、順調にキャリアを重ねた裁判官とは異なり、更新されるか分からない若手裁判官や家裁送りにされた裁判官にとっては、再就職問題は重要である。

更には、司法制度改革によって司法試験合格者が増えたにも関わらず、裁判官は採用を増やしておらず弁護士が増えたため、裁判官が弁護士になったとしても必ずしも稼げるとは限らなくなったという社会変化もあります。

裁判官の外部影響力と内部事情

外部影響力

まず、裁判官はその独立性を確保するため、様々な面で法律的に保護されている。

第七十六条

1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2,特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

3,すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

また具体的には裁判所法や裁判官分限法が適用されます

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059_20221001_501AC0000000044

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000127

一方で裁判官は特別国家公務員に当たるため、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の対象外である。

第二条 この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。)において、「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないもの(同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)を除く。)をいう(原文ママ)

この通り、裁判官は「政治運動等の禁止」や「意見を述べる義務」等、若干の成約や義務こそあるものの、その責任は非常に緩くなっている。

特に、国家公務員倫理法やそれに類する法律に関して、別段規制する法律が無いのは非常に危険性を孕んでいると筆者は考える。

何故ならば、直接担当する事件に関して関係者から金員等を貰い、便宜を図る事は贈収賄が成立し、また実際に裁判官が起訴猶予となった事例もある。

これは直接の事件のため立件贈賄罪・収賄罪する事が可能だが、普段からの付き合いに関しては裁判官に関して規制する法律はない。

つまり、特定の関係者(弁護士、司法書士、政治家等)と接待やゴルフ、パーティ、公演などで金員を受け取ることは可能である。

これに関して、山中弁護士が申し合わせた所、以下の回答があった。

つまるところ、一応国家公務員倫理法に準拠する形で最高裁としてはガイドラインを示すが、(自称)「永年にわたる努力の積み重ねにより,裁判所内部に良き伝統が確立され,極めて高い職業倫理が保持されてきており」

(自称)「広く国民から信頼を受けてきた」(特にアンケート等データを持って、国民から信頼を受けている根拠は提示されていない)、(中略)「職務の性質上他の公務員のよ うな不祥事が生じることが考えにくいこと等(具体的根拠無し)の理由から裁判官は,同法等の適用の対象外とされた。」

なので、ガイドラインを出すだけで特に対応しないとのことだ。

まぁ、単刀直入に言えば何の根拠もない冗談のような回答である。

前述の通り、普段からの付き合いに関して規制がない以上、裁判官が普段からの付き合いのある関係者に対して裁判を行う際、その判断は従前の関係反映される可能性が十二分にあり、国家公務員倫理法を参考に、どの様な行為を行ったら分限法の適用や弾劾裁判を開くといった宣言すら無い。

例えば、裁判官が普段から弁護士会や特定の弁護士などと懇意にして、特定の弁護士等に管財人や高額資産を持つ成年後見人の案件を回して、裁判官が辞めてヤメ判になった時に、見返りとして弁護士会の理事や同じ様に特定の裁判官から管財人や成年後見人の案件を回す癒着構造を作り上げる事が可能なのは十二分にあり、別段統計データも法的根拠も無く「良き伝統」「高い職業倫理」「国民から信頼を受けてきた」「不祥事が生じることが考えにくい」事を理由としてその危険性を排除しないなど甚だお笑いである。

この様にして、裁判官は外部影響力に対して非常に法的に保護されており、また自身らの不祥事に関して法適用がなされない様に、かつ仮に起きたとしても処罰を受けないような制度になっている。

内部影響力

他方、この度いくつかの資料を読み解く上で、裁判所の制度は非常に内部影響力を受けやすい組織構造になっている事が裁判官の証言から見えてきた。

自閉症の子供がいるなら辞めろ

脳性麻痺児は人非人だから、裁判記録としてカウントする必要なし

先輩の判決にケチを付けるな

逆らったら一生地裁の裁判長(三号棒)にはしない

Twitterもするなブログも書くな、裁判所の威厳が傷つく

人事評価はスピード、きちんと判決するよりも「判例秘書」で似た判例をコピペする人が優秀

裁判所は威厳が第一、良心や法律、公平性は二の次

はっきりいって、今回成年後見制度と裁判官の関係の考察の参考にした「裁判官も人である 岩瀬達哉著」を読み進める上で筆者は何度も嘔吐しそうになった。

ひとつひとつ見ていこう

裁判所における人権意識と障害者差別

・自閉症の子供がいるなら辞めろ

ヤメ判 大阪在住匿名弁護士

京都地裁勤務時子供が三才になった際、自閉症が発覚。裁判官第2カードで関西での勤務を希望した所、地裁裁判長にはなれないとされた。

仕方なく、54才で退官し弁護士になる。

一方別の裁判官は施設に障がい児を入れた所、高評価され地裁の裁判長に抜擢される。

・脳性麻痺児は人非人だから、裁判記録としてカウントする必要なし

ヤメ判 平野哲朗弁護士

元々、育児休暇を申し出た所裁判官を辞めるように言われたヤメ判である。

弁護士として分娩時に医療麻痺になった子供の両親を原告とする裁判(恐らく医療過誤)で、弁論調書の出頭当事者欄に、件の脳性麻痺児の記録がなかった。

この記載漏れは事実に反しているため、違法(但し根拠法の明記なし)になる為、裁判長に対して記載する様求めた所『別にいいでしょ』と回答された。

仕方なく、『調書異議』の申立をする。

ここまでの事実をもって1つの可能性が出てくる、それは裁判所という組織の中では、「障害者は人扱いされていない」という可能性だ。

なるほど、そうなると成年後見制度において、被後見人が裁判官の裁量で診断書無く障害者になったり健常者になったりその時その時で変わり自由自在で判決や審判が出るのは、そもそもとして障害者が人ではないとすると合点がいく話である。

そして彼らが、障害者に関する法律を取り扱う訳だが、障害者を人ではないというバイアスがかかっている裁判官が、果たして法律・判例通りに判決や審判が出来るのかという点に関して甚だ疑問である。

これは、別に裁判官に限った話ではない。例えば、イデオロギーや宗教、学歴や出身地、人種などごくありふれた話であり、私自身も往々にして起きることである。

例えば、日本共産党は思想はともかく護憲を掲げているのであるから、護憲に関して積極的に動くと思っていたが、憲法32条と民訴法31条の問題に関して全く興味がなかった。つまるところ、日本共産党の護憲などただのポーズだったわけであり、私自身バイアスがかかっていた一例である。

しかし、市井の一個人ならともかく、法の番人である裁判所が法律・判例による法論ではなく、バイアスのかかった感情論で運用をしていたら良心も公正さも欠くのは当然である。

裁判所という閉鎖された社会の中の文化

・逆らったら一生地裁の裁判長(三号棒)にはしない

裁判官のキャリアはまるで会社で働くサラリーマンの様に3つに分かれる

・エリートコース 事務総局から海外留学や国内留学を経て高裁の長官になり一部は最高裁判事になる

・普通コース 上記のエリートコースから外れ、事務総局の総務局長や人事局長など予算や人事権を握れる部門にならず、一人の裁判官としてキャリアを終える。だいたい途中で地裁の裁判長になる

・落ちこぼれコース 上記の普通コースから外れて生涯地裁の裁判長にもなれないコース。もしくは地裁の裁判長時代に行政や最高裁の意向を無視した場合も含まれる

この内、エリートコースに関してはあまりにもベールに包まれ、また実際の裁判よりも裁判所内の政争や政府内閣との人事予算交渉がメインになるため今回は取り上げない。

普通の裁判官は普通コースに乗った状態で、キャリアを重ねていく。

そのキャリアを重ねる上で重要なのが、約30年目に地裁の裁判長(三号俸)になることだそうだ。ここに至ると、年収は約2000万に急上昇しやっと右陪席左陪席と違い裁判長として判決を行うことが出来る。

これは、裁判官として社会的地位と名声と金を手に入れた一つの到達点だそうだ。

そして、このキャリア際重要になるのが評価書である。

評価書は「事務処理能力」「運営能力」「一般的資質・能力」に分かれ、各裁判長が作成する成績査定書を元に所長が作成する。

この評価書で特に評価を落とすことが無ければ、ゆくゆく地裁の裁判長(三号俸)になれる。

ここでの問題なのが先輩や権威ある裁判官の判決を覆したり、先輩に意見したり、自分で悩み抜いて様々な法律判例等から意見・結論を出したり、同じ裁判官同士で勉強会を開く等するとマイナス評価をされる事があるそうだ。

結局は上記の通り、成績査定書は何か統計データ等ではなくあくまで印象や人間関係を元に裁判長が作成するため、裁判長や先輩裁判官に意見したり逆らうと裁判長がマイナス査定をされ地裁の裁判長への道を踏み外す事になりかねないとの事だ。

これは明らかに人事評価制度に欠陥があるとしか言えないが、憲法上司法(裁判所)の独立は絶対であり、裁判所による独立運営をしないといけないとするとこの人事評価システムを崩すのは難しいと筆者は思った。

更には彼らを一番苦しめるのは、エリート裁判官が、どこかで一度地裁高裁の裁判官を務めるという問題である。

彼らの「裁判官としての能力」は、現職元職の裁判官によると非常に呆れるほど低く、またエリート意識も高い上に事務総局を経ているため、人事局にコネクションがある可能性も高く非常に現場の裁判官に取って腫れ物扱いされているそうだ。

その為、だいたいは住民訴訟を担当する事が多いそうだが。

住民訴訟は大体行政側が勝訴し、住民側の主張が認められないのが通例である。しかし、稀に行政側に問題があり、住民側に正当性がある場合もありその様な時に訳の分からない理由でエリート裁判官(長)却下する事があるのだが、その場合右陪席左陪席はエリート裁判官に意見をすれば、自身の出世の道を閉ざされるが、法律判例等からした時明らかにおかしいため、非常に精神的苦痛を受けるとの事だ。

エリート裁判官はどの様な人格なのか一例を出す。

最高裁民事局等を経験した元エリート、林潤裁判官は仕事終わりに書記官や司法修習生を引き連れ趣味のダンスに付き合わせる事が多く、昨今のコンプラ意識からすれば正にパワハラというべき行動である。一応自主的と言う事になっているが、裁判官に誘われたら自身の評価等も考えた時に断り辛いのは当たり前である。また私自身前職で好きでもない上長に同期らと明け方まで拘束されアルハラ・カラハラを受けた苦い経験があるため、特に司法修習生など身分が確定されていない若者が断りづらいに決まっている心情がよく分かる。

東日本大震災後、各地の原発に対して運転差し止めを求めた訴訟が14件起こされた。

これに対し、最高裁は2013年に予め司法研修所で「複雑困難訴訟に関する特別研究会」という研究会で事実上ガイドラインがとして文書としてまとめた。つまり、事実上にこの様な判決を出すようにとの指示である。

2014年福井地裁の樋口英明裁判長は、理由としては「安全性について争っているにも関わらず、料金の高い安いを理由として稼働を求めるのは法的に許されないとして」原発再稼働を認めなかった。

更に、2015年再稼働禁止の仮処分を樋口裁判長は認めた。

この際、最高裁は最高裁の意に沿わない判決をしたとして、2015年4月に名古屋家裁に辞令を出した。

通常のキャリアにおいて、地裁の裁判長は他の地裁の裁判長になるか高裁の右陪席になるのが普通で家裁の所長ならともかく、家裁への異動は通称家裁送りと言われる事実上の左遷との事だ。

その後、樋口裁判長と同じく上記裁判に関わった2名の陪席裁判官も樋口裁判長と同じ2015年4月に報復人事として、福井地裁から追い出され、異例の総入れ替えとなり樋口裁判長の後任として前述のダンス裁判長が赴任し、8ヶ月後に再稼働を認めた。

そして、樋口裁判長が家裁送りされた一方で林裁判長は大阪高裁へ昇格した。

しかし、また問題を起こしたのか分からないが大阪地裁に異動(降格)になっている(ただし、その後半年足らずで大阪地裁部総括判事に昇格しており、筆者は内部事情に詳しくないため、これがどの様な人事なのかイマイチよく分からない)。

・Twitterもするなブログも書くな、裁判所の威厳が傷つく

Twitterに関しては覚えている方も多いだろうが、TwitterでSMバーの画像を上げるなどして弾劾裁判を起こされた岡口基一裁判官の事だ。

彼の功罪に関しては、それだけで記事が1つ書けてしまうので詳細を省く。

彼の事とは別に裁判所にはある側面がある。裁判所にはある基本方針がある、それは裁判官はブログを書いてはいけないというものだ。

例えば、以前ドイツに留学していたある女性裁判官はブログを書いていたことが発覚し、閉鎖になった。別の家裁調査官もブログをやっている事が分かり次席調査官によって叱責されやめた。

・人事評価はスピード、きちんと判決するよりも「判例秘書」で似た判例をコピペする人が優秀

更には一番目の事務処理能力が評価になっているのが問題で、裁判官はきちんと証拠を確認したり判例や法律、法論を調べ検討するよりも数をこなす事が評価が高くなるそうだ。それが星取表と呼ばれる裁判官の成績表の一つになっている。

但し、どの様な評価制度になっているか詳細は不明だが、自身の下した判決や審判が上告で覆された場合大なり小なり査定に響くようである。

だが、この様な事も考える事は出来ないだろうか?

評価例

A裁判官(ヒラメ裁判官)

・年間500件裁判

・内5件上告で逆転

B裁判官(慎重な裁判官)

・年間100件裁判

・逆転無し

評価表

事件処理件数:1:0~100, 2:101~200, 3:201~300, 4:301~400, 5:401~500

逆転件数:1:15以上, 2:11~15, 3:6~10, 4:2~5, 5:0~1

この場合、A裁判官は9点になり、B裁判官は6点になる

A裁判官は誤審で5件誰かの人生を狂わせ苦痛を味あわせた可能性もあるのに対して、問題を起こさなかったB裁判官の方が点数が低くなる。

司法、裁判官という特殊な職業においてこれが果たして正しい人事評価と言えるのだろうか?

もちろんこの評価システムの中身に関しては極秘事項であり、当然私が知る由もないが、前述の通り評価項目が「事務処理能力」「運営能力」「一般的資質・能力」なのだとすれば、上記のように事務処理能力によって左右され、法曹界にてよく言われる判例秘書でコピペし数をこなす裁判官が良い裁判官であると言われる以上、可能性としては十分考えられないだろうか?

・裁判所は威厳が第一、良心や法律、公平性は二の次

今まで述べてきた通り、裁判所という組織においては、威厳が第一とされる。

例えば、平賀書簡事件である。

平賀書簡事件の詳細に関してはWikipediaを参照していただきたいが、当時札幌地裁の裁判長であった平賀が、福島重雄ら担当裁判官に対して住民側を敗訴させる様に圧力をかけた問題である。

まず平賀は政府最高裁に忖度し、福島裁判長ら担当裁判官らに対して、住民側を敗訴させるに札幌地裁民事部の平田浩部総括にメモを送ったが平田部総活は裁判干渉だとして、福島裁判長らに届けず破棄した。福島裁判長がいつまで経っても返事を返さない事に業を煮やした平賀は、福島裁判長らを呼び出して威圧した。

福島裁判長に対して、住民側を敗訴させる様に求めた通称『平賀書簡』を福島裁判長に送りつける。

札幌地裁の裁判官ら28名は、平賀裁判長に対して厳重注意を突きつけた。

更にこの平賀書簡は共同通信社と朝日新聞社に流出し、一大騒動となった。

そして、この騒動後福島裁判長が所属する青年法律家協会(青法協)に所属する裁判官は政府に逆らう極左思想を持っているとレッテル貼りを行い、平賀所長や石田最高裁長官を筆頭に青法協に所属する裁判官を退職に追い込むなど青法協解体に動いた。

また、この青法協がアレルギーになったのか、裁判官の勉強会などにも非常に敏感になり、例えば「全国裁判官懇話会」という組織は、人事制度の透明化を求め発足したが、所属すると出世をさせないという事で2007年に解散させられた。他には「裁判官ネットワーク」という自主団体も所属することで出世を遅らされている。

ヤメ判の森田俊彦弁護士は、裁判官ネットワーク所属したことで、地裁の部総活ではなく家裁送りにされた。

更には、司法研修制度においては上長への服従を絶対とするべく、上官などには手土産を持っていくべしと教えられるようになった(しかし流石にマズイという事で、現在では修正されている)。

また、中坊公平という元日弁連会長がいた。

彼は、弁護士の地位向上という目論見と、相次ぐ誤審から司法制度改革を余儀なくされた裁判所の状況から、裁判員制度と法曹一元制(現在の法曹資格所有者の一括採用から、弁護士経験者から裁判官・検察官を採用する制度)について動いた。

結局は、法曹一元制に関しては弁護士という裁判官より格下の人材から裁判官という格上の人材を採用する事は受け入れられないという事で却下。

裁判員制度も、当初は元広島高裁長官の藤田耕三が素人には無理で投票権も与えるべきでないとした。

だが、皆さんご存知の通り、今は裁判員制度が運用されている。

しかし、ここには裁判所としての思惑があった。一つは裁判員制度を理由として裁判所の予算増額に成功したこと。もう一つは裁判員制度を裁判所側から進めた矢口洪一最高裁長官の証言である。当時死刑判決が出ていた判決が、再審で4つも逆転無罪になり、最高裁は厳しい批判にされされていた。そこで矢口は「他人が文句(冤罪)を言っても『裁判員も入って決まったんだから』(という言い訳が出来る)と言う。こんな良いことはないじゃないですか」と発言している。

結局は仮に冤罪があっても、裁判所ではなく国民が冤罪にしたというスケープゴートが欲しかったとも取れる発言を残している。

そして、裁判員制度が始まるととにかく裁判員は裁判官の言う通りにさせようという形で進められた。その為、裁判員として参加した事のある田口氏は有志でLJCCという団体を作り、裁判所に意見を送った。

しかし、回答はいつもの裁判所の通り無視である。

詳しい考察はまとめで書くとして、これらの事実から見えてくるのは以下の5つである

・裁判所の障害者に対する差別意識、障害者はヒト以下、もしくはヒトではない

・何としても3号俸にならないといけないというエリート意識と、その為には上長や最高裁の意向を汲んで、法律も判例も無視し、自分の信念も法論も曲げ、勉強会すら潰す裁判官達

・人事評価制度はスピード優先。裁判資料も読まないし、判例も法律も知らない。全ては判例秘書に書いてあるかどうか

・裁判所はムラ社会。内部はパワハラが横行し、法令に無いことがまかり通る

・賤民(下級国民)の意見は、上級国民である裁判官は職員は聞く気もなければ質問に答える気もない

前編の締めくくり

さて、本記事は筆者の想定以上の文量になっていたのと、ちょうど執筆時に家裁の問題があったという情報の新鮮さから早く公開したいので、一旦前編で締めくくる事とする。

ここまで裁判官や元裁判官、裁判所の記録を抽出・引用してきた。

後編では、今まで上げてきた裁判所内部の問題が成年後見制度・障害者にどの様な影響を及ぼす危険性があるのかについて考察していく。

参考文献

・講談社 岩瀬達哉著 裁判官も人である

上記本内にて

・判例タイムズ、判例時報、犬になれなかった裁判官、裁判が日本を変える、裁判批判.etc

編集履歴:2022/10/30 裁判官の再就職関連を追記。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?