#11 憧れの芸術家①-田中恭吉-

今回は、好きな芸術家について書こうと思います。また、そこから私にとっての、理想の作家像を少しずつ考えてみたいと思います。

全4回で各作家さんの紹介に自身の感想やエピソードを添えて書いてみます。

第1回目は田中恭吉さんです。

・田中恭吉さん(1982-1915)について

和歌山出身の版画家。中学校を卒業後上京して、白馬会原町洋画研究所に通っているときに恩地孝四郎と知り合い。翌年に東京美術学校の彫刻科に入学すると、藤森静雄、大槻憲二、土岡泉、竹久夢二、香山小鳥などと交流を深める中で独自の表現を模索。

雑誌にペン画や、自刻による木版画いわゆる創作版画を発表するなど、美術と文芸の両方で才能を発揮した。その後、恩地との間で自刻版画集を刊行しようと計画し、藤森も巻き込んで大正3年(1914年)4月に私輯「月映」を刊行した。

しかし大正2年(1913年)頃に肺結核を発病しており、療養のために和歌山に帰郷。版画への熱意もむなしく仲間と別れる無念さは『焦心』に表れている。その作品はエドヴァルド・ムンクの影響からか、結核を病む作者の心情を映してか、一種の病的な冴えた神経を示していた。負担のかかる版画ではなく詩歌を中心に創作活動を続け、大正3年(1914年)9月には公刊『月映』が刊行された。

田中の創作を高める契機となったのは、皮肉なことに病魔に襲われたことでした。大いなる希望と創作意欲を抱きつつ、喀血により自らの生命の終わりが遠くないことを知らされた田中は、死への不安や恐れ、生命の営みをつづける植物や自然に向けたまなざしを、ペン画の鋭い線や、あらたに着手した自刻の木版画で表現するようになります。木版画への興味は親友の恩地孝四郎や藤森静雄にも伝わって、三人で詩と版画の雑誌『月映』(つくはえ)の制作、刊行へと発展し、田中の打ち出す『月映』の世界観は恩地や藤森にも強く響き、『月映』は近代美術史にのこる珠玉の作品集となりました。

『月映』のための田中の制作は療養のために戻った故郷で続けられましたが、1915年10月、自宅で逝去。わずか23才でした。16点のペン画で構成された『心原幽趣』I は、彼の代表作であり、生前に引き受けながらも果たされなかった萩原朔太郎の第一詩集『月に吠える』の挿画として恩地の装丁により収載され、萩原の詩の世界と不思議なまでに一致したその作品は、人々が驚嘆するところとなりました。

・作家の好きなところ、自身のエピソード

私は、彼の作品から感じられる痛みの描写が好きです。彼自身、結核で長くは生きられなかったこともあって、胸に刺さる痛みが表現が滲みでています。またテーマである「死への不安や恐れ、生命の営みをつづける植物や自然に向けたまなざし」を版画の一刻一刻に刻んだ表現が重厚感があって見応えがあります。また作品は、精神的に落ち込んだり悲しくなったときにも共感できるもので、とても励みになる作品だと思いました。

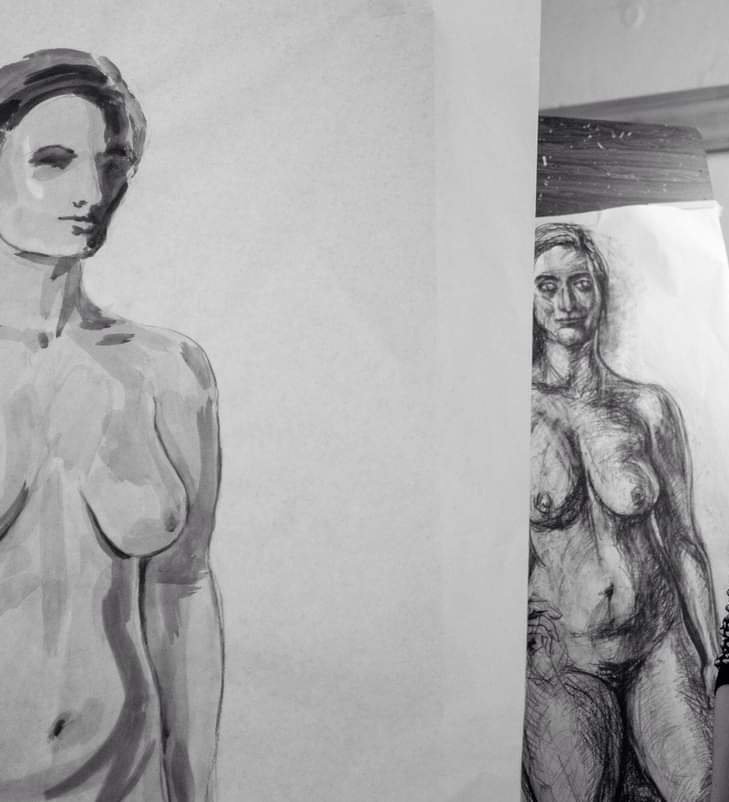

この痛みの表現について、チェコの先生から教わったことを思い出しました。それは裸婦デッサン教室で、私が形を捉えようとしていたときに、「もっと肩の力を抜いて、感情を伝えるように描いてみて」と言われたことです。いままで日本のデッサンでは石膏像を書くときでも気持ちを出さずに無機質なものとして描くことを教えられていました。でもチェコではエモーショナルな線やタッチを求めれ、もっと自分を出していいのだと思ったのです。だからか、田中恭吉さんの痛みに対する表現のアプローチがとてもみていて心地良く感じます。また田中恭吉さん自身が発表表現の媒体として、雑誌に掲載していたというのも興味深いです。私もzineのような冊子を販売してみたいと思いました。

田中恭吉さんの作品に魅せられたのは最近ですが、版画は日本の高校生の時からつくっていました。日本の高校生での作品について、詳しくはこちらのエピソードで↓

そして再びチェコでも版画を作るようになった理由はあまり覚えてないのですが、確か当時、チェコの「マリアーシュ」という古いカードゲームが流行っていて、留学生同士でしていたときに、自分のデザインでカードを作ってみたいと思ったことがきっかけでした。当時はホームステイでしたし、印刷機が貴重なこともあって、版画で作ってみようとしていました。

そこで、チェコでは主にリノリットという床板に使われる、ゴ厶を版画に使いました。しかし、これは根気のいる作業で、片面が少しでも刷りミスがあると、カードとして欠陥なので、ひとつひとつ丁寧に作ろうと、頑張りすぎてしまい、途中でやめてしまいました。その後留学から帰ってきて、大学も卒業した7年後、やっとカードを完成させることができました。

それはチェコのカードではなくて、タロットカードになりましたが、やっと作れたーという気持ちでした。当時は印刷機が使えませんでしたが、実家ではデジタルも印刷機も使い放題でつくったのが、これです。

詳しくカードの模様が見たい方は、こちらから見てみてください。(nezameというのは姉とアートユニットとして活動しているアカウントです。詳しくはまた後ほど…)

#nezameタロットカード pic.twitter.com/VOKOrfFlO2

— ねざめ __NEZAME__ (@nezame0629) March 2, 2022

しかし、まあ色んな機械が使えるようになると、チェコにいたときの刷りの汚れやズレなんて可愛いものだったんだなあ、と思います。むしろそこが趣だったのに…でもまあ悩みは色んなところにありますね。進化しても悩みはあるし、それ以前は労力がかかるし。だからはどちらが良いってことではないのですが…。

版画の話からカードの話に膨らんでしまいました。またチェコにいたときに戻りますが、主に放課後に制作はしていました。

その放課後までの時間はチェコ語の通常授業を他のクラスメイトと受けていました。でも退屈だろうと授業スケジュールを美術多めに変更してくれたのが、美術の先生レナヨバ先生でした。この先生のお陰で学校に居場所ができたようなものです。ほんとうに理解のある先生で、「あなたの絵はヤン・シュヴァンクマイエルに似てる」と言って、チェコやエジプトの絵画を授業で話してくれたりしました。先生は黒髪で目に黒いアイシャドウをしているのが印象的だったので、エジプトやアジアに興味のある方のようで、授業はとても面白ったです。

そのときに制作した、カード用の版画ではなくて、作品としての版画はがこちら。

当時ホームステイしていたこともあって、家族というものについて不思議に思ったときに作りました。日本の家族の中で暮らしているときは内側も外側別け隔てなく暮らしてるつもりでしたが、ホストファミリーと暮らしてみてあれ、違う思ったのです。こんなに外ではいい顔してるのに、家では愚痴言って、どっちのホストシスターが本当なの?と。でも実際は意識していなかっただけで、誰しも内側と外側があるわけで、その境界線について意識したときの日記の絵を、下書きに版画を作りました。これもまた、私にとっては痛みの表現もしれません。声なき声というのでしょうか、当たり前だと思ってたものが当たり前でないと気づいたときの、外側との関わり方を試みて、雨の中濡れながら歩いているような。そんな当時18歳の葛藤。

いままでなんとなく作っていた作品についても自分なりに言葉にしてみたいと思えました。

今回は、田中恭吉さんの紹介から、作品における痛みの表現、カード制作、チェコでの美術の時間、版画作品と紹介しました。

短くまとめるつもりだったのですが、当時のことを思い出したら、あれもこれも書きたくなってしまいました。次の作家のエピソードも楽しみにしていただけたら幸いです。

なにか感想などあれば励みになります。

読んでいただきありがとうございます。

thank you for reading!

引用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?