劇場アニメ『映画 ゆるキャン△』ガッツリ細かすぎる演出解説

テレビアニメ第1期が2018年1月から放送されると、またたくまに人気アニメとなり、実写ドラマにもなった『ゆるキャン△』。

2022年7月1日より、『映画 ゆるキャン△』として、松竹の配給により公開された。

そして、2022年11月4日より、Amazon Prime Videoで無料公開されている。

今回は、その公開を記念(?)し、twitterで展開した演出解説を、まとめてみた。

花火の音、ちゃんとズラしてるんだ。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

#映画ゆるキャン pic.twitter.com/X6sbtRLQDL

ほとんどの映像作品の花火のシーンでは、画面と同期するため、花火と同時にその音が鳴るのが基本となっているようだ。

しかし、それは飽くまで「フィクションとしてのお約束」であり、現実ではありえない。

映画『ゆるキャン△』では、それを敢えて現実に合わせた音響となっていて、珍しい。

【演出用語解説】

映像作品で扱われる音(SE:サウンド・エフェクト)は、

①ダイジェスティック・サウンド

②ノン・ダイジェスティック・サウンド

この2種に大別される。

「ダイジェスティック・サウンド」は、この花火のショットのように、画面に映っているシーンの中で、実際に物理的に鳴っている音。

「ノン・ダイジェスティック・サウンド」は、それとは逆に、画面に映っているシーンの中では物理的に鳴ってはいない音。

「ダイジェスティック・サウンド」の方はそのまんまだが、「ノン・ダイジェスティック・サウンド」は、演出方針によって、様々なアイデアが考えられる。

なでしこ「花火の音がちゃんとずれて聞こえるよ!」

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

って言ってるようにしか思えねーw pic.twitter.com/MwLILe5hv4

その花火を指さして、主人公の各務原(かがみはら)なでしこが、親友の志摩リンになにか言っている。

だが、その声はOFFになっており、言っている言葉は聴こえない。

花火の音に演出の拘りがあったので、なでしこもリンにそのことを話しているようにしか見えなかったのだ・・・。

なんで「フォト・トゥー・シーン」にしないでトランジッションなしのストレート・カッティングなんだろう?

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

#映画ゆるキャン pic.twitter.com/h97KVwOAD9

「フォト・トゥー・シーンPhoto to scene」は、登場人物が見ている写真や絵にカメラが徐々に寄っていき、その写真や絵が画面のフレームをいっぱいに満たしたところで、そこに写っている風景や人物、部屋の中など(風景や建物が多い)のショットから、次の新しいシークエンスが始まるという、トランジッション(場面転換)のテクニックの一つである。

こうすることで、別々の場所、別々の時間軸で構成されるシークエンスとシークエンスを、スムースに繋げることが出来る。

例えば、刑事が警察署で事件現場の写真を調べていると、カメラがその現場写真に近づいていって、その写真の風景で画面フレームが満たされると、カメラが動くか先の写真を見ていた刑事がフレーム・インして来て、事件現場から次のシークエンスが始まる、というような演出。

この場合、別に「未来」にカットを繋げるだけでなく、「過去」にカットを繋げ、その現場に遺体を遺棄したばかりの犯人のシーンにしても良い。

映画『ゆるキャン△』のこのカットでは、リンがなでしこから送られてきたLineに添付されていた写真を見ると、その写真にカメラが徐々に近づいていくが、上記左画像くらいのところまでくると、そのままストレート・カッティング(場面転換効果なしのカット割り)して、上記右画像のシークエンスとなり、カメラが横パンすると、なでしこが自転車に乗って勤め先に出勤している姿が映し出される。

もちろん、こういう場合、フォト・トゥ・シーンを使わなければならない規則なんてないが、フォト・トゥ・シーンを使えば、「場所」と「時間」の繋がりが強調されて、かつて同じ学校に通ってた友達同士が、大人になっても繋がっているという仄めかしになり、リンとなでしこの仲の良さが観客によく伝わるのではないか?と思った訳。

なでしこが上司である店長としゃべるときは弱い立場の画面左側、お客さんと話すときは強い立場の画面右側。どっちの場合でもイマジナリーらいん遵守した上でリバース・アングルになっても同じ。この辺りは教科書道理か。#映画ゆるキャン pic.twitter.com/H1JdfnOZxR

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

絵画が、キャンバスの広さの枠内で表現するように、映像作品は、テレビなら画面、映画ならスクリーンの枠(フレーム)の中で物事が進んでいく。

つまり、物語を物語るための「表現の物理的な幅(フィールド)」が、フレームの枠で規定(制限)され、切り取られた形で展開するということだ。

そして、フィールドの「一定の広さ」で切り取られたフレームは、そのフレームの中で、さらに分割される。

理論上は、デジタル撮像素子の1画素、モニターの1ピクセル単位にまで分割できるが、それでは人間が肉眼で認識することは不可能だ。

それで、伝統的に、フレームは2分割・4分割・9分割されて、「構図」(レイアウト)の画面設計が行われる(その他、黄金分割、白銀分割など)。

そして、分割された画面の上下左右には、強弱関係・重量比率の力学がある。

上記のツイートは、画面を左右に二分割し、左右にいるキャラクターが置かれている立場の、強弱関係に基づいて構図解析を行った結果を書いている。

特に、画面を縦に2分割し、その左右に意味を持たせてレイアウト設定を行うことを「スクリーン・ダイレクション(画面演出、画面管理)」という。

このシークエンスのスクリーン・ダイレクションには、2つの演出ポイントがある。

まず、画面左は「弱い立場」、画面右は「強い立場」という基本があって、

①地元のアウトドア用品店に務めるなでしこは、まだ平社員なので、店長とツーショットされる際は弱い立場の左側、お客さんと話す際は、お客さんにアドバイスしているので強い立場(偉い訳ではない)の右側にいるように、意識的にレイアウトが組まれているという点。

②次に、カットが替わる際、キャラクターは同じ立ち位置のまま、カメラだけが180°反対側に回るリバース(逆)・アングルになっている。

例えば図例では、リバース・ショット(リバース・アングルしたカメラによって撮られたショット)になってもなでしこは右側のまま。

また、その際、なでしこが店長と話しているシーンも、お客さんと話しているシーンも、イマジナリー・ラインが守られ、教科書通りのカメラ・ワークになっている。

カメラをキャラクターに近づけて、もっとアップ・ショットにした方が、構図的な安定感は高いし、作画的にも効率が良いはずだが、本編は、デプス・ステージング(縦並び)で画面の奥行きが強調されていて、ダイナミックさがあるし、「スプリット・フォーカス」(カメラからの距離が違う複数の被写体にピントを合わせる手法)で、観客の視線が広くとられてリラックスして見られ、導入部に相応しい。

リンが千明の提案を考えるシーン。リンの顔と彼女のPOVで富士山をカット・バックしながら、カット・ズーム・インで少しずつ対象物の画面比率を大きくしながら、観客の意識をリンの思考とリンクさせ、「リン、どうするのかな?」と疑問を持たせ、「先を見たい」という欲望を喚起。#映画ゆるキャン pic.twitter.com/itsGovdDtM

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

リンが、千明からキャンプ場建設を手伝ってくれと言われ、返事をどうするか考えているシーン。

リンが見つめている日の出前の富士山と、リンをカット・バック(複数の被写体を交互に映す)するとともに、カット・ズーム・イン(ズーム・インをワン・ショットで連続的にするのではなく、ジャンプ・カットを併用して断続的に行うこと)しており、カットごとに被写体の画面内比率(画面の中での大きさ)が高くなっていく。

ズーム・イン、あるいはカット・ズーム・インで、キャラクターの画面内比率が大きくなると、それを見ている視聴者の気持ちは、次第にそのキャラクターに寄り添っていき、注目度が高くなっていく。

考え事をしているキャラクター(本編のように)や、次第に感情を高ぶらせていくキャラクターに対して使うと効果的。

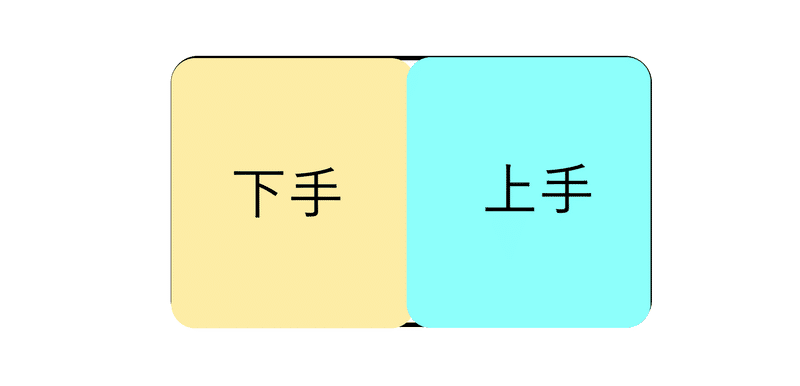

そして、リンは、画面右側(上手)を見つめている。

スクリーン・ダイレクション的に、キャラクターの上手へ向けての視線は、「未来への視線、希望への期待の視線」であり、リンがポジティヴな返事をするだろうことが、そこからも分かる。

BGMが静かになりつつ、「おーい!」となでしこの声がOFFで。続いてカメラがリバース・アングルすると、千明+リンなめ、バックグラウンド・リヴィール(人物を離れた場所に描く)して、遠景になでしこ。これで、なでしこの意外な登場にサプライズ要素が加えられたている。 #映画ゆるキャン pic.twitter.com/bWKKOJGsjo

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

このシーンは上記のツイートの解説通り。

BGM(典型的なノン・ダイジェスティック・サウンド)がフェード・アウトして徐々に静かになるのは、そろそろ新しい展開が近づいているというサインであり、その展開もそんなに大きくギャップを伴うようなものではないという仄めかし。

なでしこの登場も、まずOFF台詞(画面上にいないキャラクターの台詞が聞こえること)で、観客にそのことを準備させ、展開の驚きが少なくなるように配慮(でも、ちょっとは驚いてね、という感じも)。

そして、そのままカットを替えてなでしこを捉えるのではなく、「アングル/リバース・アングル」で、次のショットをデプス・ステージングにして前のショットのキャラクターをナメ(手前に配置)、前後のカットの繋がりを観客に意識させつつ、さらになでしこを遠景に配置することで、ソフトにバックグラウンド・リヴィール(それまで見えなかった、あるカットの周囲の状況を開示すること)。

そこから、カメラ位置替えずにエクストリーム・ズームアップしてなでしこのミディアム・ショットへフォーカス・イン(注目度を高めるカメラワーク)。なでしこが働く姿を見た後で、学生時代と変わらぬ天真爛漫なこの笑顔。変化と不変化は表裏一体なのだ。#映画ゆるキャン pic.twitter.com/OA7A71nsYI

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

カメラが撮影位置(もちろん仮想上の。アニメはカメラで写しているわけじゃないから)を替えずに、フレーミング(被写体のスクリーン内での相対的な大きさ)だけを変化させることで、前後のカットの繋がりを担保している。

上記では「エクストリーム(極端な)・ズームアップ」と書いているが、連続的(アナログ的)なズームアップではなく「寄り」なので、精確にはエクストリーム・カット・ズームアップ(極端な寄り)。

待ち合わせ場所に遅れて(飽くまで他の登場人物に比べて。待ち合わせ時間に遅れたかどうかは不明)登場する斎藤さん。「遅れて登場」も、ある登場人物の登場を観客に印象づける手法の一つ。 #映画ゆるキャン pic.twitter.com/FkpT2Ujqn3

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

こうして、劇中の登場人物同士の「久しぶりの再会」を強調し、久しぶりに新作を観ることが出来た『ゆるキャン』ファンの感情と重ね合わせ、観客のエモーショナルな情感を掻き立てていく。

恵那が前髪で左目を隠し、右手を上げている(荷物、左手で持つの?)が、右目は「真実を見る目」、右手は「真実・未来・希望を掴む右手」と言われ、パッとした明確な意思表示をあまりしない恵那の、感情の高まりを表現するための処置だと思う?

千明に役職を振られる面々。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

各々紹介される度に右/左/右/左と、画面左右に交互に振られるが、これは、同じような画面の連続による単調さを避けるため。色フィルターも最初の2つが暖色系、後の2つが寒色系と、色設でも区別されている手厚さ。コンテ段階でこうなっているかは不明。 #映画ゆるキャン pic.twitter.com/Q89624p1Ja

キャンプ場建設のため、高校時代の仲間全ての召喚が終わり、元請け(といっても業者ではなく役所の職員)の千明が、各々のメンバーに役職を振っていくところ。

上記のツイートでは字数の関係で書いていないが、カット・バックされる順番は、なでしこ、あおい、恵那、千明で、演出意図はツイートの通り。

「同じ様な画面の連続による単調さを避ける」とは、つまりジャンプ・カット(似た構図の連続)を避けているということ。

編集作業でいう「ジャンプ・カット」を、「数コマ削除して合間を切り詰めること」だと思っている人が多いが、それは単なるカット作業。

「ジャンプ・カット」は、他の用語同様、飽くまで編集をした結果、映像がどう仕上がったかという見た目の問題だ。

カメラ・ワークや編集の際、「ジャンプ・カットになるのは避けるように」と言われるのは、「なんとなく」ではなく、しっかりとした学術的な生理学上の視覚論理に基づいている(調べればいくらでも論文は出てくる)。

ワイド・ショットの奥行きが強調された舞台を画面手前から奥に走っていく車。通常はカットされるトランスポート(移送)・シーンによる場面転換。キャラがある場所から別の場所に移動する姿を描くことで、キャラの心や感情などの内面の変化も同時に描写する事ができる。#映画ゆるキャン#映画ゆるキャン pic.twitter.com/HKm8S5LNQk

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

リンが、なでしこが運転する車で自宅に送ってもらう際のシーン。

映像作品は、その特性上、キャラクターが場所を移動する「トランスポート(移送・移動)・シーン」を描かなくても成立する。

「場所の移動(変化)」を、「キャラクターの心や感情など内面の変化」の象徴やメタファーと捉えれば、ストーリーを追うことでいっぱいいっぱいのシナリオやコンテでも、トランスポート・シーンを巧く使うことで、キャラクターの掘り下げや、観客の感情移入を自然に誘うことも出来る。

そればかりでなく、後のシークエンスで前のシークエンスより物語が大きく展開する場合(あまり大きな変化がなければ退屈になるだけ)、アイデア次第では効果的な「場面転換」(通常、トランスポート・シーンでは大きな出来事は起こらない)となり、映画全体のよい句読点になる可能性を秘めている。

なでしこに、「新しいこと始めるの、なんだかわくわくしない?」と言われ、笑顔で静かに応えるリン。画面右側への視線は「未来を見据えた上昇志向や意識の高さ」を表し、キャンプ場建設に今まで煮え切らない態度だったリンの決意が感じ取れる。#映画ゆるキャン pic.twitter.com/VDCuONGA66

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

このように、ね。

私の演出解説は上記ツイートの通り。

本作で一番好きなシーンかもしれない。

これ、誰が議事録とってるの?

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

#映画ゆるキャン pic.twitter.com/wBwPsB9liD

このツイートは意味無し。

まず、狭い室内を、一点透視図法を使って、十分なワイドレンズを通して見たように奥行き感をしっかりと描いているので、少しも圧迫感を感じない。

室内も明るく描写され、正面の大きな窓も極めて明るく、まるで彼女たちの明るい未来を約束しているようなポジティヴなレイアウトに好感が持てる。

そして、この図例のポイントは、なんといってもスクリーン・ダイレクションだろう。

構図設計は、画面を縦に2分割して、強い右側に議事進行役のリン。そして、弱い左側に他のメンバー。

また、強い立場のリンは立っていて高い位置、弱い立場の他のメンバーは椅子に座って低い位置と、ハイ/ロー・コンビネーション(高低の合成)によっても、役割分担されているのが明確に区別できている。

この作品は「眼鏡キャラは酒豪」って規則でもあるんですか?

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

#映画ゆるキャン pic.twitter.com/BAgMDq4gvR

上記のツイートは意味無し。

テレビシリーズでの『ゆるキャン△』のときにには、メイン・キャラクターたちは高校生だったので、コメディー・リリーフとしての酒豪キャラは、鳥羽先生一人の役目だった。

しかし、彼女たちが成人してからの物語である本編に於いては、メイン・キャラクターたちの中で、千明が酒豪キャラを演じ、酒豪キャラが増え、テレビ・シリーズでは決してみることのなかった千明と鳥羽先生の日本酒談義は新鮮だ。

が、ここでは、鳥羽先生と千明は、ハイ/ロー・コンビネーションとスクリーン・ダイレクションにより、千明が強い立場に置かれ、メイン・キャラクターとしての威厳を保っている。

そして、画面縦中央の奥行きを漆黒の暗黒にすることで、彼女たちが底なしの酒飲みであることを暗示する。

そして雨。雨なあ。雨→涙→鳥→斜面・坂→投擲→ふいの落下物→雨→雷→受験失敗→下校→自販機…。すべて「上から下へ落ちる」という出来事を描く=視聴者が感情移入している登場人物の「心理的な落ち込み具合」を的確な根拠とともに「視覚的」に表現できる便利な装置。場面演出の基本。#ゆるキャン pic.twitter.com/V3ltBnGcGV

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

日本のアニメーションの表現は、表現主義というよりも、どちらかといえば象徴主義である。現在では、ややマニエリスム化(マニュアル化、形骸化)されすぎたきらいはあるものの、ある程度は機能している。

特に、上記のツイートにもあるように、物理的に「下へ落ちる」物体を象徴的に使うことで、キャラクターの感情的落ち込みや悲しみ、シーンのネガティヴな雰囲気を、効果的に視聴者に印象付けることができる。

同じような構図のカットの反復、かつ天候が「晴れ」→「曇り」に変化することで、「不穏な雰囲気」が立ち上がってきたことを仄めかしている。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

天候は登場人物の心境の変化、ストーリ展開の変化を観客に印象付けるための効率のいい装置。

#映画ゆるキャン pic.twitter.com/sKnX43jp6i

一見、同じ様な描写の繰り返しにしか思えなくても、観客は、両者の微妙な違いを、その反復と差異の中から、案外と敏感に受け取っているものだ。

特に、前述した落下物と同じように、「天候」も、象徴的に使うことで、何かしらの変化を、観客に対して自然な形で無意識的に仄めかすことが出来る便利アイテムの一つだ。

図例左は、場面転換の単なるカット・アウェイと思いがちだが、実は何気に千明の車が走ってる(↓○)。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

要するに、千明がいきなり屋外に出ていることの伏線カットなのだが、こういうショットを見逃さないためにも、なるべく大きなモニターで観る必要がある訳だ。

#映画ゆるキャン pic.twitter.com/9SgV3I9EZQ

「カット・アウェイ」は、文章で言えばカットとカット、シーンとシーンとを繋ぐ際の、ヴィジュアル的な句点となるカットのことだ。ストーリー進行の焦点に関連したヴィジュアルばかりが連続すると、カット展開が単調になるので、今までの流れとは関連性の少ない映像素材のショットを挿入して視点を一旦ずらして、ちょっとした視覚的リフレッシュを観客にさせるようなカットのことだ。

使用する映像素材は、不自然にならない程度なら何でもいい。

キャラクターが何となしに視線を見上げた際、空に浮かぶ雲(飛行機雲を引く航空機が一般的)でも、キャラクターの飲みかけのジュースの缶でもいい。もちろん、視覚的なリフレッシュになれば、カット・アウェイで映る素材に象徴的な意味付けをしてもいいだろう。

しかし、上記の図例はツイートにもあるように、カット・アウェイと思いきや、千明の車が画面上下中央、右端に小さく映っており、画面中央に向かって動いているので、彼女のトランスポート・シーンなのであった。

そして、その構図的意味合いは、

①上でもなく下でもない、レイアウト的にも不安定やバランスの悪さを感じさせる画面中央を水平移動するのは、上下どっちらにでも行く可能性があることから、ある種の悩みや葛藤、迷いを抱えている状態だといえる。

②スクリーン・ダイレクション的に、画面を右(上手)から左(下手)に移動するのは、左から右に移動する視線の動きと拮抗するので、障害や壁にぶつかっている困難さやプレッシャーを感じさせる。

そしてカットが替わり、上記図例右。

駐車場に車を止め、誰かに電話を掛ける千明。

このカットは、上下左右4分割すると、ショットの主要部分が左上に集中して描かれており、千明は左上中心部付近、右上の富士山も中心部付近に近接して配置されていることを確認しておこう。

これだけ広い空間が用意されているのに、主要モチーフは中心にごちゃっとまとめられていて、アンバランスさが感じられるが、一点透視図法的な求心力により、千明と富士山との関連性が強調される。

「富士山」は、この作品に於いては極めて重要なモチーフで、作品全体を通して、全てのキャラクターのモチベーションになっている。前半の方で、キャンプ場建設をオファーされたリンが、朝日の昇る富士山を見つめて意思決定するシーンを思い浮かべて頂きたい。

つまり、このショットは、トランスポート・シーンと合わせて考えると、千明は何かプレッシャーを感じていながらも重要な決定をしなくてはならず、そのことを電話の向こう側の人物に伝えるための勇気をもらうために、ここまで車を運転してやって来た、ということが分かるのだ。

このショットも、ここ(↓○)に斉藤さんとちくわが。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) November 5, 2022

どうやらこのパートを担当された絵コンテの方は、超ロング・ショットがお好きなようです。#映画ゆるキャン pic.twitter.com/6b3L2BFUkv

千明の決定を知らされた後、恵那はペットのチクワといっしょに散歩に出かける。気持ちの整理をするために。

そのシークエンスの中で、このカットは極めて目立つ位置に配置される。

上記ツイートにもあるように、6人くらいいる本作の絵コンテ担当者の中で、このパートを担当したコンテ者は、超ロング・ショットを要となるカットのフレーミングで使うのが特徴のようだ(好きなのか癖なのかは不明)。

ヒッチコックは、「オブジェクト(被写体)の重要性は、フレーミングの中の比率の大きさと比例する」と言っている。

つまり、「その作品やシークエンスで重要なオブジェクト(被写体)は、大きく写しなさい」ということだ。

しかし、それは飽くまでも原則であって、敢えてその原則を外すことことで、その他の意味も加味しつつ、逆説的に「重要なオブジェクトだよ」と示すこともできる。

また、「川(河)」は、「抗えない人生」や「運命」、「決まりきった未来」といった意味合いを持つ。

で、このカットも、駐車場の千明と同様、一点透視図法的な遠近感により奥行きが強調された構図の中に、富士山と酷似した形状の山と広大な美しい自然とともに、極めて極小に弱々しく写された恵那が同時に描写され、千明から言い渡された決定に決して抗うことの出来ない恵那の非力さと、恵那の切ない気持ちが、実にエモーショナルに描き出されている。

では、彼女たちの物語はここで終わってしまうのか?

否!!

物語は、ここから怒涛の展開をしていくのだが、いい加減長くなってきたので、それはまたの機会に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?