ドストエフスキーと神―『作家の日記』より⑰―

『カラマーゾフの兄弟』の完成を経て、ドストエフスキーは、休刊していた『作家の日記』の刊行を再開する。その復刊第一号である1881年1月号が結果的に『日記』の最終号となった。

E・H・カーのドストエフスキー伝によれば、同号の原稿が書きあげられて印刷所に送られたのが1881年1月25日(ユリウス暦)であり、そのわずか3日後の1月28日に、ドストエフスキーは五十九歳でこの世を去った。死因は、肺の動脈の破裂によるものとされている。

死は、特に目立った前触れもなしに突然に襲ってきたようだ。それどころか、カーの伝記は、「その死期までにもう三カ月もない頃のこと、彼(ドストエフスキー)は、『これから二十年間生きて筆をとるのだ』と元気に書いている」と伝えている(E・H・カー, 松村達雄訳『ドストエフスキー』筑摩叢書, 1968)。

当然のことながら、『作家の日記』の1881年1月号の内容は、作家自身が「最終号」として意図したものではまったくなかっただろう。

作家は、例によって、ロシアの民衆とインテリゲンチャの乖離について、あるいは民衆が抱く独自の理念やその偉大なる力について、論じている。しかし、それらの内容から、なにか最終号に相応しい特別な(これまでの号と異なる)作家の主張や感慨を読みとることは、困難である。

私は、『作家の日記』に対して、ひそかに期待していたことがあった。

それは、宗教作家であったドストエフスキーが「神」について何を語るか、ということだった。小説の中でなく、作家自身の肉声である『日記』において、「神」について率直に語られることを読みたいと思っていた。

しかし、事実上「未完」に終わった『日記』の全編を通じて、ドストエフスキーは、「神」について、直接的にはほとんど論じていない。

あるいは、間接的に論じていたことを私が読みとれなかっただけかもしれない。というのも、キリストにはたびたび言及がなされているからだ。

キリスト教における三位一体の教義に従うならば、父なる神も、子なる神であるキリストも、それぞれが唯一の本質である「神」の異なる位格として存在するものであるので、キリストを論じることは、すなわち「神」を論じることである、とも言える。

ただ、キリストに言及している多くの箇所においても、ドストエフスキーは、直接にキリストという存在そのものに対する自身の想いなり信念なりを語るわけではない。

むしろ、例えば「ロシアの民衆は正教を奉じることで、キリストの真理を守り、真のキリストの姿を保持している」といった文脈において、ロシアの国民や正教の優位性の根拠として、キリストを引き合いに出すことが繰り返されていたように思う。

結局のところ、ドストエフスキーは、『日記』の中で、「神」について、あるいはキリストについて、自身の「個人的な」信念をあからさまに語ることはなかった。

* * *

『作家の日記』をとりあえず読み終えた今、ドストエフスキーの「神」への想いを想像してみるとき、自ずと思い出される文章が、1876年12月号の第一章に掲載されている。これについては、以下の投稿で取り上げた。

その文章の中で、ドストエフスキーは、「地上における最高の思想はただ一つしかない、すなわち人間霊魂の不滅に関する思想である」と、力強く断じていた。

人間霊魂の「不滅」とは、ロシア語の “бессмертие” すなわち「不死」である。

その「不死」が「神」と同列に扱われる有名な対話が、『カラマーゾフの兄弟』にある。

自宅での晩酌で一杯機嫌の父フョードルが、次男のイワンと三男のアリョーシャに「神」の存在について問い詰める場面である。そのやり取りを以下に引用しよう。

(便宜的に、それぞれの発言の前に話者の名前を記したが、言うまでもなく、本文は括弧でくくられた会話のみで構成され、誰が話者であるかは文脈から明瞭にわかるようになっている。)

《フョードル》「……とにかく答えてくれ。神はあるのか、ないのか? ただ、まじめにだぞ! 俺は今まじめにやりたいんだ」

《イワン》「ありませんよ、神はありません」

《フョードル》「アリョーシカ、神はあるか?」

《アリョーシャ》「神はあります」

《フョードル》「イワン、不死はあるのか、何かせめてほんの少しでもいいんだが?」

《イワン》「不死もありません」

《フョードル》「全然か?」

《イワン》「全然」

《フョードル》「つまり、まったくの無か、それとも何かしらあるのか、なんだ。ことによると、何かしらあるんじゃないかな? とにかく何もないってわけはあるまい!」

《イワン》「まったくの無ですよ」

《フョードル》「アリョーシカ、不死はあるのか?」

《アリョーシャ》「あります」

《フョードル》「神も不死もか?」

《アリョーシャ》「神も不死もです。神のうちに不死もまた存するのです」

《フョードル》「ふむ。どうも、イワンのほうが正しそうだな。……」

(『カラマーゾフの兄弟』第一部第三篇八、原卓也訳、新潮文庫より)

以下は、「ドストエフスキーと不死」で述べたことの繰り返しになるが……

上で言及した『日記』1876年12月号の文章において、作家は、「霊魂の不滅」こそが「地上における最高の思想」であり、一切の崇高なものの唯一の源泉である、というテーゼを繰り返し強調するのだが、その正しさを直ちに論証しようとはしない。

今のところ私は議論にわたらず、ただ言葉だけのうえで自分の思想を提出しておく。一度で説明は困難だから、ちょっとほのめかしておくほうがよかろう。さきにゆっくり暇があろう。

そのように論証を避けながらも、ドストエフスキーはこのテーゼを次のように定式化した。

もし不死に対する信念が、人間の生存にとって、しかく必要なものであるとすれば、それは当然、人類の正常な状態であるわけである。そうとすれば、人間の霊魂の不滅そのものも、疑いなく存在するわけである。

これは、もはや論理ではなく、直観であり、啓示である!

直観も、啓示も、本来、言葉による論証の対象ではなく、論理以前に自明であり、必然的なものとして立ち現れる。

ドストエフスキーにとっては、おそらく、神が存在することも、キリストが神であることも、霊魂の不滅=不死の存在と同様に、論理を超えた自明性であり、必然性だったのだ。信仰とはまさにそういうものだろう。

そうだとすれば、敬虔なキリスト教徒にとっては、「神」について何かを「語る」ということ自体が無意味なこととなる。言葉を超えた存在については、語りようがないからだ。『日記』の中に「神」についての議論を求めた私の期待は、そもそも無理なものだったのかもしれない。

ドストエフスキーの作品は、まさに、そのような論理を超えた自明性、必然性のもとでしか生きざるを得ない人間の運命を、小説という架空の現実を通じて描き出そうとしたものではないだろうか?

* * *

2020年の年末から1年近くをかけて、なんども立ち止まりながら、少しずつ『作家の日記』を読み進め、計17回にわたって拙い感想をnoteに綴って来た。

『日記』で取り上げられたテーマに応じて、途中で、『アンナ・カレーニナ』やプーシキンの代表作を数十年ぶりに読み返したりもしながら、ようやく最後までたどり着くことができた。

私にとって2021年は、『作家の日記』を通じてドストエフスキーとの対話を重ねた年となった。

これらの対話を経て、すでになんども読み返している『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』をあらためて読んでみるとき、そこに、また新たな世界が展かれていくのではないか? 今はそんなふうに思っている。

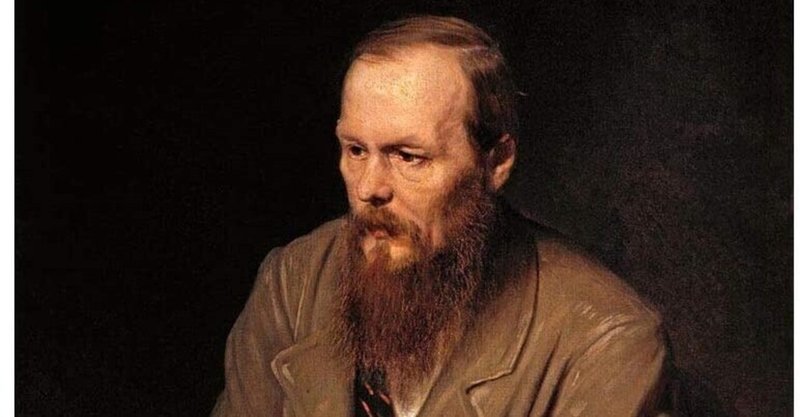

※画像は、ロシアの画家ヴァシーリー・ペロフの「フョードル・ドストエフスキーの肖像(部分)」(1872)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?