「子どもの頃から本が好きで」考。

職場でアルバイトさんの面接を担当することがある。

「形式的なことなんで」と関係者にアリバイを尋ねる刑事みたいに、毎回志望動機を確認する。すると10人に9人からは一言目に、

「子どもの頃から本が好きで」

と返ってくる。残りの1人も「接客業に興味があって」からの「せっかくなら自分が好きな本に関わる仕事をと思って」と続く。

「昔っから居酒屋が好きでね」

と言うとなんだか飲んだくれのおっさんぽいけれど、好きだからと言って、そこで働きたいとまで思う人はそんなに多くない気がする。ラーメン屋の面接で、子ども時分からラーメンが好きだから、と応募してくる人が9割もいるだろうか。分からないけれど、そこまでいない気もする。まあ、その話はいいや。

「本が好き」と言われたとき、その意味を探るのはなかなか難しい。読むことが好きなのか、「本」という物体もしくは文化に魅力を感じているのか、問い詰めてみたい衝動に駆られる。あるいは、あなたの「本が好き」という感覚は「本を売る」ことにどう活かされるのか、と。

実際にはそんなズルい質問はしない。

アルバイトさんに求めるのは、明るく、元気に、正確に、シフト通りに、お客様や同僚が言ったことを理解し、応えて、業務を遂行してもらうことだ。本についての知識はその後でいくらでも身につけられる。

ただ単純に「あなたにとって本が好きとは?」について、面接で小一時間でも語り合えたらと思うけれど、残念ながら割ける時間は限られている。

かく言う私も、もともとアルバイトとして入社した今の会社の面接で、

「子どもの頃から本が好きで」

と、書店面接での定型文を一言一句違わず言い放った。ウソではないし、これを言っておけば採用間違いなし、ぐらいに思っていた。

面接を担当した当時の社員もそこまで深くつっこんで来なかった。いざ逆の立場になってようやく、こんなにもありふれた文句だったのかと実感した。

「あなたにとって本が好きとはどういうことか」

普段意識したこともない自分が今こう聞かれた場合、どう答えるだろうか。

ー

私と兄二人は典型的な「ジャンプっ子」だった。

母がパートを勤める商店には雑誌だけ置いてあったから、毎週水曜日に『週刊少年ジャンプ』を買ってきてもらい、それを兄弟で順番に読んだ。ジャンプ購読者には違和感があると思う。その通り、離島だからかジャンプは月曜ではなく水曜発売だった。今はどうか知らない。

私が育った利尻島には本屋が2軒あった。正確に言うと2軒とも今も営業している。どちらも家から車で2、30分ほどの場所にある。

週刊誌では飽き足らず、母やばば(祖母)の買い物についていった時は、必ずどちらか近い方の本屋に寄って、コミックの単行本を買って帰るのが常だった。

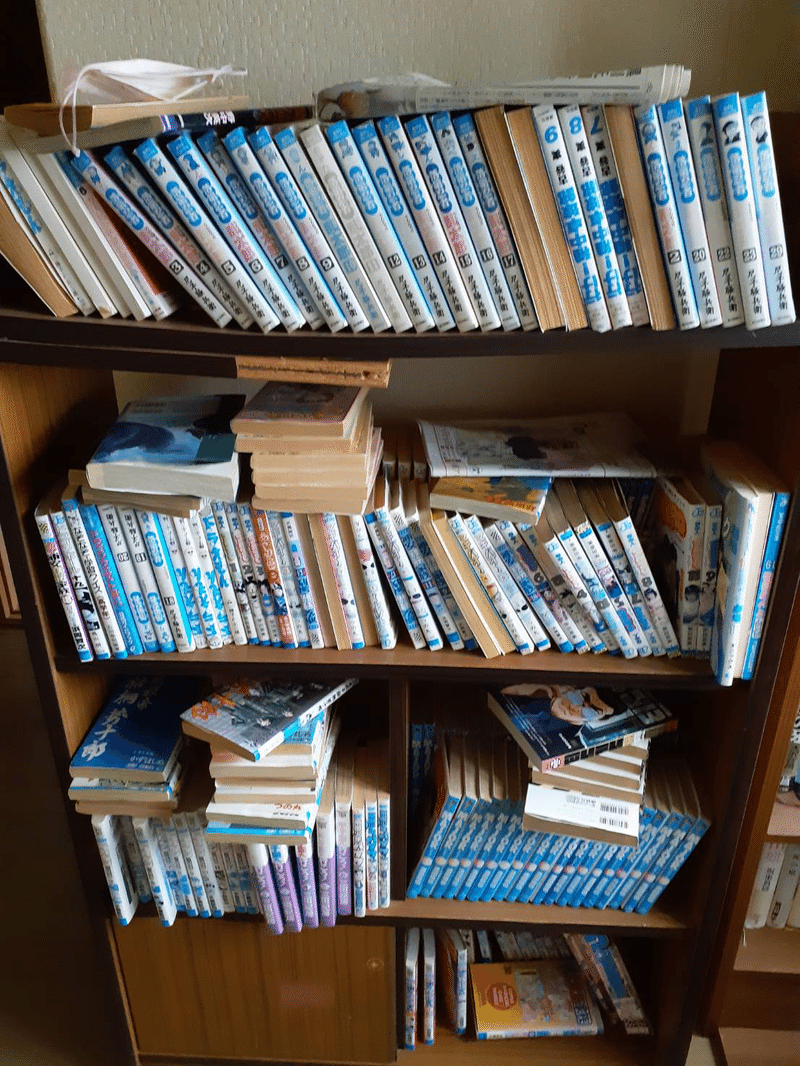

今も実家の本棚には兄弟3人で買い揃えたコミック達がそのまま残っている。プチ漫画喫茶くらいにはなるかも知れない。

母にその一部の写真を撮って送ってもらったのだが、書店員の実家にあるまじき棚の乱れ。上下逆さま、タイトルばらばら、蔵書の半分くらいはカバーがない。棚の上にマスクを置いたのは誰だ。そんな所に放置するな。

3人とも家を出たのになぜ誰もこれらを処分しないのかと言うと、帰省の度に絶対読むからだ。

「今回は『マキバオー』にしようかな、いや、『MAJOR』かな。・・・やっぱ『ぬ~べ~』だな」

と、過去50回は通読したであろう作品群から帰省中に読むものを頭の中で選ぶ。これが至福の時間だ。

同じ作品を帰省の度に読むのは、単純に面白いのもあるけれど、それ以上に単純な理由がある。

他にやることがないからだ。帰省中のやることなさ加減については今後改めて書こうと思っているのでここでは割愛する。利尻に行ったことがある人で、「そんなことない!」と思う人は、見込みがあるから今すぐ移住してほしい。

さて、帰省用コミックの話はここまでにして、いわゆる読書が好きだという人は、少年時代の私の周りにはたった一人しかいなかった。母だ。

私を含め兄弟はコミックばかり読んでいたし、じじばばはそもそも本に興味がない。父の愛読書は『日刊スポーツ』と『週刊大衆』だった。もちろん袋とじがすべて荒々しく開けられていたことは知っている。知っているということは私もことごとく確認したことを意味する。

この投稿のトップ画像は実家にある母の書棚のほんの一部なのだけれど、母はこれらを島の本屋では買っていなかった。

以下余談になる。

バカにする訳ではなく、書店業界の悩ましい部分の話である。

離島の小さな本屋には配本がほとんどない。今はどうか分からないが、当時新刊が発売日に並ぶことは滅多になかったし、直木賞や芥川賞の受賞作など発表後しばらく経ってからじゃないと店頭には出なかったと思う。

一度、父が珍しく本屋で野球漫画を買ってきた。『ドラゴン桜』の作者、三田紀房が描く『甲子園へ行こう!』(講談社、全18巻)だ。たまたま『ヤングマガジン』の連載を読んで、欲しくなったのだろう。上の写真の左下、背表紙の下半分が紫色の本がそれだ。2~6巻まで買ったが、1巻が無かったから取り寄せをお願いしたらしい。

それから数日おきに本屋に行っても、一向に届かないと言う。

結局、ごく普通の公立高校野球部がなぜ甲子園を目指したのか、そして果たして甲子園に行くことが出来たのか、目的も結果も謎のまま、今もこうして5冊だけが実家の本棚に眠っている。続き物のコミックの1巻がない不完全燃焼感は私もよく分かる。

推測に過ぎないのだけれど、その本屋のおやじさんは、発注を忘れていた訳でもなければ、父に意地悪した訳でもないと私は思っている。

地方書店への本の流通には昔も今も変わらない課題がある。例えば本屋に本が入荷した場合、送品運賃は基本、日販やトーハンといった取次が負担する。逆に返本する場合は本屋側の負担となる。だから店に出す本と客注品がある程度溜まった段階でまとめて発注しなければ取次が損をするし、配本や注文品をきっちり売らなければ本屋が損をする。

ちなみに500円のコミックを1冊売って、書店の儲けは約125円、取次へのマージンは約50円。気になる方は利尻島のガソリン代を調べてみてほしい。

店に出すための本すべてが島民の需要に沿うとは限らないし、父のように取り寄せてまで買う人もそれほど多くないだろう。

かなり雑な説明になったが、問題はこれだけではないし、昔と今とで事情が異なる部分もたくさんあるだろうから、真相は分からない。今度おやじさんに問い詰めてみよう。

とにかく、小さな、ましてや離島の書店のやり繰りは本当に難しいと思う。それを何十年も続けてきた島の本屋はすごい。そして言わずもがなだが、万引き、ダメ、絶対。

余談終わり。

私の母は、このように島の本屋に新刊が並ばないことを知っていた。だから家の本棚にある数百冊の文庫や単行本(半分は外国文学)は、すべて代引き配送で注文したものだ。それも札幌の紀伊国屋書店に。

現在のようにネットで本を探すことも、注文することも出来ない時代だ。手がかりは新聞広告のみ。それを隅から隅まで読み、送料を節約するためにまとめて電話で頼んでいた。どのタイミングで読書への欲求が芽生え、どこにそんな金があったのか聞いたことはないけれど、とにかく母は常に活字に飢えていた。

当時の私はそんな母を見ていても、それほど本(特に文芸書)に興味を持たなかった。ただ日本史が好きだったから、授業で使う歴史の資料集を枕元に置いて寝ていた。

母「小野妹子は何をした人?」

私「遣隋使として中国に渡った人」

これが目覚ましがわりだった。

中学生になり、担任の先生に薦められたことをきっかけに司馬遼太郎にハマった。さすがに代引きで本を注文することはなかったけれど、稚内のデパートや札幌の地下街、部活の遠征先だった名寄の商店街など、行く先々で小遣い片手に書店を回り、司馬作品をまとめ買いして帰った。

もちろんどれも面白くて俄然歴史に興味が湧いた。でもその時はどちらかというと、「中学生で司馬遼太郎を読んでるんだぜ俺」的な優越感の方が大きかったかもしれない。ちなみに前段の「以下余談になる。」は、司馬さんに影響を受けている。というかパクリだ。

高校で札幌に出てからは、本屋が近くに何軒もあったから、読む作家や作品の幅が一気に広がった。

学校の課題で夏目漱石の『こころ』をテーマに作文を書き、それが「とてもいい視点だ」と国語の授業で先生に紹介された。何を書いたかは全然覚えていない。『こころ』を半分も理解していなかっただろうから、よっぽど「それっぽいこと」を書いたに違いない。ただ、評価されたことは嬉しかった。

それでいい気になった結果、大学では研究職を目指して日本の近世文学を専攻した。当然だけれど、大学の文学研究となると「私はこう読みました。最後までハラハラしてとても面白かったです」では話にならない。

「なぜそう読めるのか」

論を補強するための「傍証」が必要になる。

今まで作品に触れてきたときに生まれていた「感覚のようなもの」を言葉にするだけでなく、文献をあたって「傍証」を加えていくことは、とてつもなく難しく根気が要った。自分が読みたいように読んではいけないのか、と何度も思った。それを当たり前に、しかも楽しみながら出来る教員や周りの学生たちが、いつしか遠い存在になっていった。

作文が褒められたことで高くなっていた鼻は見事にへし折られ、文学研究の道を諦めた私は、札幌に戻って今の会社のアルバイトに応募した。

それから10年近く書店員をやっている。その割に、経験にも知識にもまだまだ自信がないけれど。

ー

本やその周辺には、様々な感情が渦巻く。

刊行を心待ちにする、楽しみがある。

肝心な部分が気になって仕方がない、もどかしさがある。

袋とじへの、ギラギラがある。

仕入れたくても仕入れられない事情による、歯がゆさがある。

読みたいものを読むために金を突っ込む、情熱がある。

生涯尊敬できる作家に出会う、喜びがある。

周りの人たちに対する、優越感(勘違い)がある。

自らの読解力や論理力の拙さを呪う、悔しさがある。

日々の業務への、倦厭感がある。

その倦厭感を慌てて拭い去ったあとの、自戒がある。

万引被害への、怒りがある。

休業や閉店を余儀なくされることへの、やりきれなさがある。

業界全体に山積する課題への、悩ましさがある。

その悩ましさを共有し、ともに未来を見据えて奮闘する多くの仲間がいることへの、心強さがある。

刊行を心待ちにした多くの人たちの期待に応えようとする、使命感がある。

「子どもの頃から本が好きで」

私にとって、いや、もしかするとすべての人にとってこの定型文は、本にまつわるありとあらゆる感情を、一言で着飾っただけの便利な言葉に過ぎないのだろう。でもそれでいい。

「あなたにとって本が好きとはどういうことか」

本がある。

感情が生まれる。

それが愛おしい。

ただそれだけのことだ。

その感覚に対する「傍証」は、おそらく一切必要ない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?