POPというボケをかます。

かんそう‐ぶん カンサウ‥ 【感想文】

物事に触れて心に感じたことをつづった文章。

『日本国語大辞典 第二版』

だそうです。それを書きます。

約1ヶ月前、この本が職場のビジネス書ブックトラックに乗っていた。思っていたよりも配本が少なくて3秒ほど躊躇した。でも発売前から楽しみにしていたから、担当者が売り場に出す前に1冊かっぱらうことにした。念のため言っておくと、もちろん買った。

次の休日、朝から読み始めた。その日は夕方から1回目のワクチン接種だった。集団接種会場に着いて順番を待っている間、パイプ椅子に座って読み進めた。右手に本を持ったまま左肩に注射され、経過観察の20分の間に読み終えた。

駐車場で車のエンジンをかけたのと同時くらいに、自分との会話が始まった。運転中ずっと頭の中がモヤモヤしていたけれど、それはワクチンのせいではなく、読後の副反応だったと思う。それから1ヶ月経ってようやく副反応から抜け出し、この感想文を書き始めた。これから2回目のワクチン接種に向かう。副反応は一回目よりも重いともっぱらの噂だ。

ー

感想文といえば、書店員の業務の一つに”POPを作る”がある。別に義務ではないけれど、書店員が面白いと感じた本を紹介すれば、お客様が興味を持って手に取る可能性がある。買ってくれたら店の売上になる。当たり前だ。

私は、この作業が苦手だ。

「ついに出た!待望のシリーズ最新作!」

いや、帯を見たらわかる。

「読んでいてゾクゾクした!」

ゾクゾクしなかった人はどうしてくれるのか。

「衝撃の真相があなたを襲う!」

襲われなかった場合の返品は可能ですか。いえ、購入後の返品は原則承っておりません。

これは今私が考えた超極端な例だから全く参考にはならない。ただ本屋のPOPの中には、なんとなく書店員の「こう読んでほしい」をお客様に押し付けているように思えてしまうものもある。著者でも編集者でもない自分が、お客様に少しでも先入観を与えてしまうのはおこがましい気がする。だから難しい。

これは甘えだ。自分の「読み」に自信がないからそんな風に考えるのだろうし、「なにがなんでも読者に良さを伝えたい」という情熱が欠けているのかもしれない。どちらにしろ、仮にも書店員としてこんなことを言うべきじゃないと思う。

4年ほど前、北大図書館でPOP講習会の講師をやった。図書館の職員、ボランティアの学生向けに、展示書籍を紹介する際のPOPの作り方を教える仕事だった。心の中では「俺が?無理です」と言ったつもりだったけれど、外商部の上司や職場の店長からの頼みを断りきれずしぶしぶ引き受けた。

当日はまず「POPの作り方に正解なんてないです」と言い切った。ツイッターのような字数制限もないし、好きな紙、好きな色のペンを使ったらいい。そもそも見た人全員がその本を読みたくなるようなPOPなど存在しない。だから「せめて自分がその本を手にとってみたくなるようなものを作ればいいです」とだけ伝えた。普段は棚をスルーする、その内の誰か一人にでもさされば儲けものだし、結果、読んだ本をどう感じるかは読者の自由だ。

予定時間はたっぷり1時間半あったけれど、説明に10分、店頭に飾ってあるPOPをいくつか紹介してかろうじて20分稼ぎ、あとは「とにかくかけ!かきまくれ!」と参加者にペンと紙を持たせて半ば強引に逃げ切った。冷や汗が止まらない地獄のような時間だった。ためになる話が聞けると思った参加者もがっかりしただろう。それほどPOPに対する苦手意識は強かった。

ー

大学で、上田秋成の「貧福論」を卒論のテーマに選んだ。『雨月物語』所収の全9篇中でも特に先行研究が少なく、だからこそ書き甲斐があると思ったし、新しい読み方ができるとも思った。ほとんど誰も手をつけていない所を開拓しようしている、ほぼそれだけを理由に、自分は将来これで食っていけると勘違いした。

先行研究が少ないということは、論を補強するための傍証を一から自分で集める必要がある。秋成研究の権威だった指導教員に同行し、東京の学会に参加させてもらった。そのついでに国立国会図書館、神保町の専門古書店を回って実物の和本に初めて触れ、一次資料の見方や典拠の参照方法についても学んだ。それでも学会で見てきたような説得力ある論文がどうしても書けなかった。

そして、大学院への進学も決まり本格的に研究を志そうとする人間が、あろうことか「証拠はあんまりないです、だけど貧福論はこう読めたらおもしろいと”私は”思います」と結論づけた。教員の立場からすれば、「いや、お前がどう読みたいかは知らんがな」だ。なのに何も言われなかった。呆れられたのだ。

そんなだから、大学院での私は常に落ちこぼれだった。先輩や同期はメキメキ研究者としての頭角を現しているのに、自分はゼミで毎回のように、

「そうやって決めつけるのは危険じゃないですか?」

と学部生からもダメ出しを食らう始末だった。

ー

全くと言っていいほど成果をあげられないまま25歳になり、ふいに故郷の同級生に会いたくなった。毎年帰省はしていたけれど、島にいる者以外とは随分会えていなかった。「中学卒業から10年」を口実にして、その年の夏に札幌で同窓会をやろうと声をかけた。当時の担任を含めほぼ全員が、すすきのの居酒屋に集結した。

同窓会と言っても僻地だから、クラスメイトは10人にも満たない。だからたかが知れているけれど、中学での成績は常にトップを争うほど優秀な方だった。

会いたいと思ったのは、「マウントを取りたい」と考えたからだと思う。大学では目指すべきレベルに到底及ばない。子どものころに戻れば、また自分がトップにいられる。皆が「大学院とかすげぇなあ」と言ってくれる。「上田秋成なんて聞いたことないだろ?」と言える。それで安心できると思った。それくらい心が荒んでいた。

この飲み会で発見したことが2つある。1つは、「何者にもなれていないのは自分だけだった」こと。もう1つは、「自分の話をしなければ、酒はいくらでも飲める」こと。

同級生のほとんどは、家庭を持ち、父や母になっていた。自分の親父に付いて、家業を継ぐため必死に修行しながら稼ぐ者もいた。自分より”勉強”ができなかった者たちが、自分よりもずっと輝いて見えた。

マウントを取る隙など1ミリもなかった。この場で、今自分が研究していることを話して一体何の意味があるのか。なによりも、ここにいる全員と過ごした故郷での時間を振り返って笑うのに忙しかった。酒を飲むと全身が赤くなって一時間ほどで眠気に襲われる自分が、朝6時にハンバーガーを食って解散するまで飲み続けられたのは、驚きというほかなかった。

ー

田中泰延さんの『会って、話すこと。』の中で、特に好きな一文がある。

「教養のある人物」をわたしなりに定義すると、向かい合った時に

「私は何も知らない。世界はこんなにも広くてわからないです。そして我々は最後は死んじゃいます。なので今、少し笑いましょう」

と感じさせてくれる人ではないだろうか。

同窓会をやった時、うまく行かないことが多くてやさぐれていたのは私だけではなかったはずだ。しかし私には、小さな我が子を育てる親のしんどさなどわからない。父親とともに働きながら抱えている不満や確執を解決するすべなど知る由もない。共通していたのは、15年間同じ場所で育ち、同じ風景を見た、ただそれだけだった。それだけで夜が明けるまで笑えた。

あの時、会って、話すことで、一緒にいた友人たちが与えてくれた、恥ずかしさ、苦さ、懐かしさ、愛おしさの正体を、この一文は明確に、そしてとんでもないほどの優しさで教えてくれた。学生の頃何万回と参照した日本国語大辞典にも、もちろん角川古語大辞典にも載っていない、大切な、記憶の典拠になった。

ー

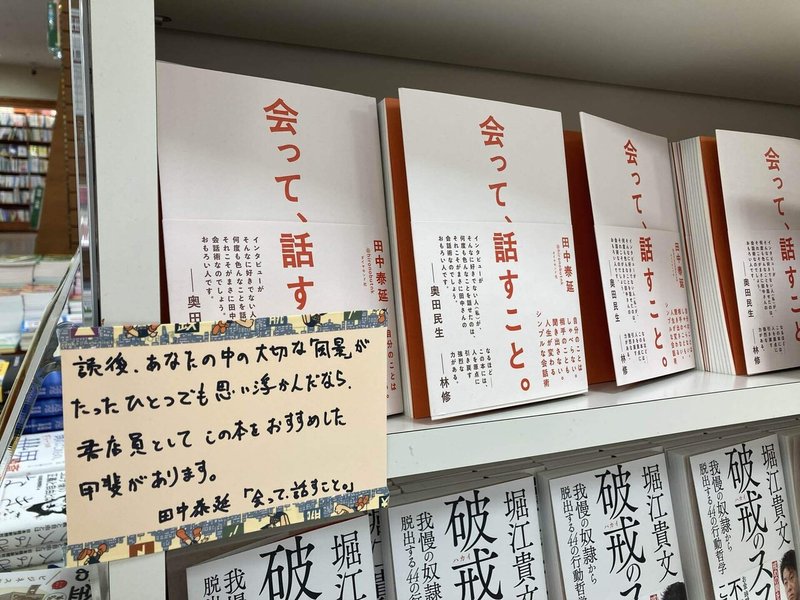

この本のPOPをかこう、と思ったのは最近のことだ。「絶対売れるから!既刊も売れたでしょ?」と担当者を説得し追加発注をさせたものの、自分が販促について何もしないのはあまりに無責任だ。ただ理由はそれだけではない。

音楽や映画や写真と同じように、本は、自分の中にある大切な風景を想起させる力を持っている。その時々によって見える風景が異なることだってある。悪い景色ばかりでもないだろうけど、いい景色ばかりでもない。それに気付くかどうかは、ページをめくる一人ひとりの心構え次第だ。

流通上、最も読者に近い場所に立つ書店員として、まず伝えるべきはそのことであって、どう読んでほしいかではない。この本を読んで、そう思った。

この本はタイトル通り「会って、話すこと」がテーマになっている。でもPOPはこのテーマについて触れていない。読めば分かるだろうと思ったからだ。だからただ半人前の書店員なりに、本を読む人に持っていてほしい心構えを、それを気付かせてくれた著者の田中泰延さん、編集の今野良介さんに敬意と感謝を込めつつ、この本に付けた。

自身の記憶という脆弱な典拠を最大の傍証として、ちょっと厚めの紙に黒ペンで書いただけのみすぼらしいPOPは、十中八九「スベる」だろう。ただスベった以上、それはもはや立派なボケだ。ということにしたい。

お近くにお住まい、もしくは近々札幌駅へお越しの皆々様方には、私のPOPという渾身のボケに、「買う」という最上のボケをカブせて頂きたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?