第十九話

こんな夢を観た。

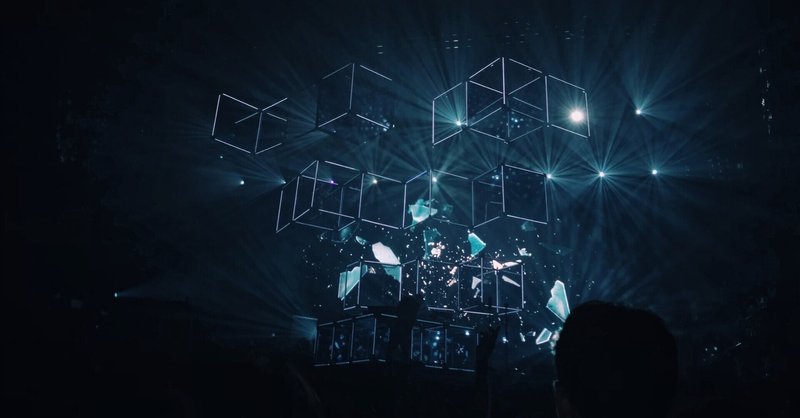

その夜、わたしは捨て子になった。映画館の真暗闇のなかに伐ち捨てられた子どもだった。その日は、どうにも、お星の廻り合わせが悪かったらしく、あともうふたりの捨て子が居た。新緑のひとみを合わせて、まだなにもわからないまま、ふたり、手を繋いでいた。わたしは、そのとき、「ああ、彼女たちは、運命の子どもたちなのだ。」と、悟った。悟ってしまった。青葉闇を知らぬ子どもたちの背は、非常口のみどりに照らされていてもうつくしい。わたしは、とうてい、彼女たちの背中へは手を伸ばせなかった。まるで、天国へ向かうような背中だったから。地獄往きのわたしの手は、伸ばしたところで、とうてい、届きそうもなかった。

結局、わたしは、ひとりで、寒空の下を歩むことになる。

見知らぬおとなに手を引かれながら、わたしは、孤児院と思われる教会へと案内された。其処は、ステンドグラスが映写機のように輝やいていて、わたしには、眩しすぎた。わたしは、行きずりのまま、聖歌隊へと参加した。孤児は、皆な、そうだ。聖歌を歌えることが、わたしたちの証だった。

わたしは、歌が下手だった。讃美歌に籠めるこころは素晴らしいと褒められたものの、音程を取ることは苦手らしい。わたしは、シスターさんや、職員さんにご迷惑をおかけすることが嫌で、聖歌の練習にはあまり参加しなくなった。代わりに、皆なの食事を用意する役割を得た。なんにもないわたしたちには、なにかが必要だ。だからこそ、わたしは、料理を覚えることにした。きっと、お世辞だったのだとしても、「美味しいよ。」と言われることは、こころがぽかぽかするような心地になった。こんなことは、滅多になかった。

時は流れて、教会に住まうふたりの子どもたちが、演劇を主とする学校に入学すると言いはじめた。わたしが、いつかの真暗闇のなかで眺めた初夏のいろが、決意を魅せている。ああ、きっと、この子たちは演劇学校に行くのだろうと、わたしは、園長せんせいよりも、神父さまよりも先に、確信を得ていた。

だが、ここで、不思議なことが起きた。みどりいろの子どもたちが、わたしも演劇学校に来ないかと誘うのだ。

「ねえ、ねえ。」

「いっしょに征こうよ。」

「せかいに見棄てられたぼくらの、凱旋だ!」

「こころに巣食う映画のフィルムをぶち壊して、ぼくたちだけの映画を創ろうよ!」

彼ら──彼女たちではないことは、序盤に知った。そんな彼らが、わたしの両腕を掴んでいる。けれど、映画は、創れないと思う。わたしたちは、神さまではないのだから。せいぜい、造る程度だ。

わたしは、ちらりと、神父さまの表情を窺った。彼は、「言ってきなさい。」とでも言うように、穏やかに微笑んでいた。……わたしは、この、有無を言わせないようで、ただひたすらにやさしい微笑みに、弱かった。

「う、……ん。よるくんと、あさくんが居るのなら。」

わたしの、煮え切れない返事でも、ふたりは両手を上げてよろこんでくれた。わたしは、このふたりの笑顔が、だいすきだった。瞼の裏にちらつく、傷だらけの翡翠が、わたしのこころを締め付けるからだった。こんなこと、ふたりには言えやしないけれど。

:

時は過ぎて、わたしは、無事に演劇学校へ入学ができた。その学校は、三組に分かれていて、みどりいろのふたりは一組、わたしは三組に配属された。組が分かれていることに気を沈ませる暇もなく、厳しいレッスンが始まった。おままごとでも、お遊戯会の演劇でもない、ほんものの演劇。わたしは、こころが震えた。興奮からか、指さきまでもがどきどきしていた。ああ、こんなにも躍動感を得られるなんて。

練習に明け暮れるわたしに、ちいさな役が回ってきた。わたしは、こころのなかでガッツポーズをした。これで、これで、わたしも或のうつくしい舞台の上に立てる! わたしは、にやける口もとを隠そうともせずに、渡された台本を捲りはじめた。

別クラスの彼らが、お互いを、お互いのなまえで呼びはじめたらしい。ふたりの融解を眺めながら、「ああ、もう、とおくへ言ってしまったのか。」と、すこしさみしくなった。

それでも、稽古はつづいていく。皆な、おおきな事件も起きずに、ようやく、リハーサルの時間になった。わたしは、決意を新たに──そんな決意があるのか、と問われたら、無いのだけれど。それでも、この舞台を成功させるために、深呼吸をして、幕裏で、素晴らしいひとたちの演技を眺めていた。

そうして、ついに、わたしの出番だ! ちいさくとも、すこしだけのダンスでも、わたしにとっては、大舞台だ。わたしは、逸るこころを落ち着けて、スポットライトの下へと──。

「────、ッ!」

ああ、ひかりが、とおい。

わたしが、死んでしまうほどの痛みと同時に感じたことは、そのひと文句だった。ああ、ひかりが、とおい。わたしは、わたしは。映画館に捨てられてから、いくとせ。それでも、この暗闇に、囚われたままなのか。痛みよりも、何が起きたかすら分からないくせに、わたしは、なみだを流していた。きっと、絶望のかたちをしたなみだだった。

或のとき、わたしは、整備不良の奈落に墜ちてしまったらしい。最早、わたしにとっては、そんなことはどうでもいいのだけれど。運良く、骨折で終えたわたしは、車椅子生活を余儀なくされた。目立つことは、あまり好きではないけれど、仕方のないことだ。

彼らには悪いけれど、この、熱のないわたしでは、退学することも、視野に入れなくてはならないだろう。それも、すこし、かなしいけれど。

ふと、長身の、やわらかな印象を受ける男性が、「手をかそう。」と、告げてくれた。ふかい琥珀色を連想させる青年が、わたしが頷くまえに、車椅子を押してくれた。ひと目、ふた目見ただけだけれど、彼のひとみにも、なんだか、憂いが籠っているような気がした。時を逃した「ありがとう」をちいさく呟いて、玄関まで辿り着いたときに、振り返り、今度こそ「ありがとう!」と、伝えた。すこし、声を張りすぎてしまったのかもしれない。それでも、吐息からシトラスの香りがしそうな青年は、「ああ。」と、頷いて、誰かに呼ばれて去って行った。

ああ。もう、とうぶん、演劇はできないのかもしれない。彼らには悪いけれど、と思いはしたものの、彼らふたりはふたりで生きられるなら、だいじょぶだ。

──それなら、わたしは?

そんなふうな幻聴には蓋をして、カラ、カラ、と、車椅子を回した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?