岩手三陸小旅行日記(後編)

先週末の岩手県三陸沿岸小旅行。

釜石で一泊した翌朝はホテルを早めにチェックアウトし、大槌町に向かった。

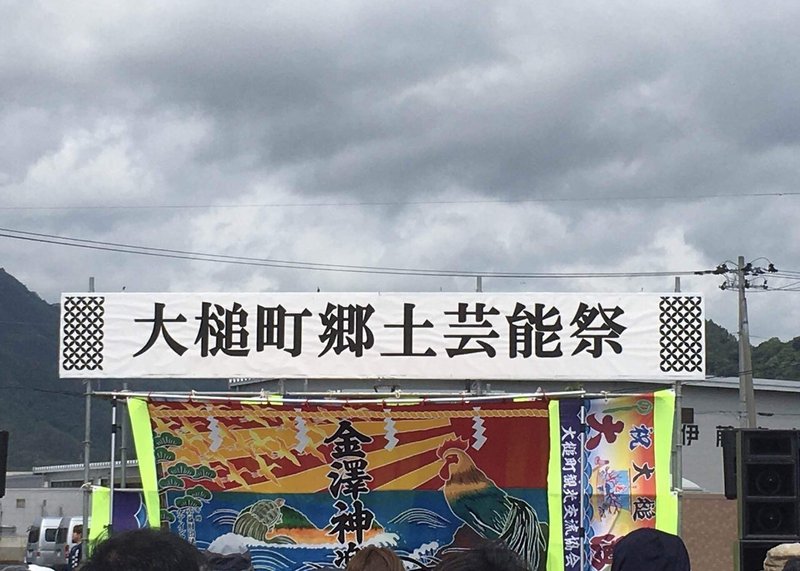

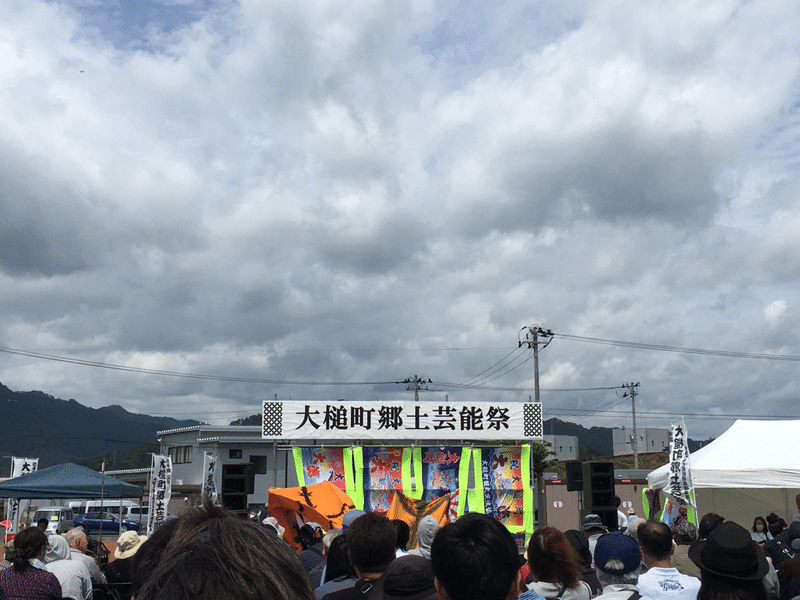

目的は、岩手大槌サーモン祭りと大槌町郷土芸能祭。

会場が近づくにつれて車の数が増えてゆく。道路脇には会場への道案内の看板。これは大賑わいになりそうだ。

会場に着いたのは、ちょうど郷土芸能祭の催しが始まる頃だった。

岩手大槌サーモンまつり・大槌町郷土芸能祭

伝統芸能といえば男性が担うとのイメージが強かったが、この日の芸能祭の参加者には女性や子供の姿が目立った。皆、生き生きと歌い舞い踊る姿はカッコ良い。

ひょっとこのお面をつけた女性が、踊りながら会場を練り歩き飴を巻く。私と夫もミルキーをいただいた。

「ひょっとこのお面とかこういう踊りとか、『鬼滅の刃』もあったから今の子供達には大人気かもしれないね」

と、少年ジャンプ読者歴50年超の夫が言う。

確かに、と私も思う。あの漫画がアニメ化され大ブームとなったことで、着物や和柄が若い世代にも身近なものになったという面があるのかもしれない。実際、町を歩いていても若い人たちが斬新な柄の和装を楽しんでいる姿を目にする機会も多い。自分自身の若い頃は和装といえば特別な日の装いだったが、今の若い人たちにとっては日常のファッションの選択肢のひとつなのかもしれない。

だとすると、こうした伝統芸能の舞や和楽器も、今の子供達にとっては「古いもの」ではなく「かっこいいもの」であり、憧れの対象なのだろうか。

だったらいいな、と思う。

人口そのものの減少もあって各地の伝統芸能の継承には課題もあるのが事実だろうが、こうして子供達が生き生きと歌い舞い踊る姿を目にすると、未来は明るいような気がした。気負うことなく自然に楽しみながら次世代へと文化が受け継がれてゆくならば、それはとても素敵なことだと思う。

遠くに「ひょっこりひょうたん島」のモデルとなった蓬莱島も見えた

当初は大槌サーモンを買って帰ろうと予定していたのだが、サーモンのコーナーはどこも大賑わいの大行列だったので今回は断念。

代わりに、というわけではないけれど大槌鹿のサンドイッチを美味しくいただいた後、宮古市から出店していた「産直いちば」さんで地元産の野菜とごぼう巻きを購入し、会場を後にした。

三陸鉄道鵜住居駅と、釜石祈りのパーク(釜石市鵜住居地区防災センター跡地)

宮城に帰る前にもう少し釜石が見たいという夫の言葉で、大槌からふたたび釜石へと向かう。

夫が車を停めたのは、三陸鉄道の大槌駅の隣の駅・鵜住居(うのすまい)駅だった。

この駅周辺は現在「鵜住居駅前地区公共施設 うのすまい・トモス」として整備されている。

鵜住居は、東日本大震災の際に釜石市内で最も被害の大きかった地域である。

釜石といえば、鵜住居小と釜石東中の子どもたちが日頃の防災教育の成果で高台に避難し難を逃れたことが「釜石の奇跡」(地元メディアでは「奇跡」ではないとして「釜石の出来事」という表現が用いられている)として度々報じられてきた。

その一方で、鵜住居地区の防災センターに避難した多くの方々が亡くなられている。

当時、196人が避難していたと考えられる防災センターを襲った津波は、2階の天井まで数センチという高さまで達した。

避難した方々のうち160人以上が犠牲となり、生存者は、わずか34人だった。

「うのすまい・トモス」内の「いのちをつなぐ未来館」には、震災当時の状況を今に伝える写真や手書きのメモ、そして多くの品々が展示されていた。

震災の記録を見た後、「釜石祈りのパーク」で、手を合わせてきた。

ここには、震災で犠牲になられた方々の芳名が刻まれた「東日本大震災慰霊碑」、震災の記憶を後世に伝えるため、鵜住居駅前地区を襲った津波の浸水高を表した「津波高のモニュメント」と釜石市防災市民憲章碑、そして震災発生時、多くの方が避難し、犠牲となった鵜住居地区防災センターの跡地であることを記す「防災センター跡地碑」がある。

防災センター跡地の碑にカメラを向ける気持ちにはなれなかった

津波の高さを示すモニュメントを見上げながら、私も夫もどちらともなく

「これは、無理だ」

と声が漏れた。

この高さは、逃げられない。

誰も責められない。

ただ、辛い。

それでも、「無理だ」と諦めないために、二度と被害を出さないために、こうしたモニュメントがあり、伝承施設があるのだろう。

足を運ぶことが出来て良かった。

見たこと、感じたことを、忘れずにいたいと思う。

この日は鵜の郷交流館で食事をと思ったのだが、あいにくカフェコーナーは休業中だった。けれど物産コーナーは通常営業していたので、地元のお酒とお菓子、Tシャツなど購入。

そして、せっかく釜石に戻って来たのだからどこかで釜石ラーメンを食べてから帰宅しよう、という夫の運転で向かったのは、釜石市中心部にある老舗食堂だった。

「あゆとく」で初めての釜石ラーメンを味わう

釜石といえばココ、というお店のひとつ。

創業80年以上の老舗食堂「お食事ハウス あゆとく」さん。

釜石ラーメンは、ちょっとビックリするくらいの細麺。大槌のラーメンも細麺だったけれどこちらはさらに細い。

あっさりとしながらも味わい深いスープも美味しくて満足の一杯だったのだが、夫が注文した海鮮ラーメンをひと口いただいたらこれがめちゃくちゃ美味しかった。具も全部美味い、特にわかめがめちゃくちゃ美味いと夫も大満足。

こちらはラーメンだけでなくカレーライスも名物とのこと。各種丼ものも美味しそう。また是非再訪したい。

1泊2日の旅を振り返って

宮城もそうだが、岩手県の海側の街はどこも東日本大震災の津波の被害を受けている。もちろん被害状況は地域によって異なるが、全く被害を受けなかったという地域は無いし、全てが震災前と同じ景色でもない。

知らなかった場所に足を運ぶことは、その場所の被害を具体的に知ることにもなる。同時に、その街や場所や人を好きになればなるほど、当時の状況は他人事ではなくなる。それは、辛いことでもある。

それでも、過去をきちんと知ることと、今を楽しむことは、両立出来る。

私は、足を運んで、知った上で、今のその街を楽しみたい。きれいな景色を見て、美味しいものを食べて、地元の人と楽しく話したい。これまでも、これからも、そうやって過ごしていきたいと思う。

陸前高田も、釜石も、大槌も、楽しかった。

また行きます。

※ 旅の前半はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?