つれづれ通信(仮)No.10 購入した本の話

どうも、季節の移ろいと同じく早いもので、10回目の投稿となりました。

意外と続けている自分にびっくりです。

自分の投稿の範囲が、狭いのでいつまで深堀りできるかわかりませんが・・・(主に宮崎の歴史(宮崎市)とアニメ、特撮、映画かな)

今回の投稿は、江戸時代(中期)の日向飫肥藩の歴史です。

なぜ、元禄期の日向飫肥藩?

この度、本を購入しました。

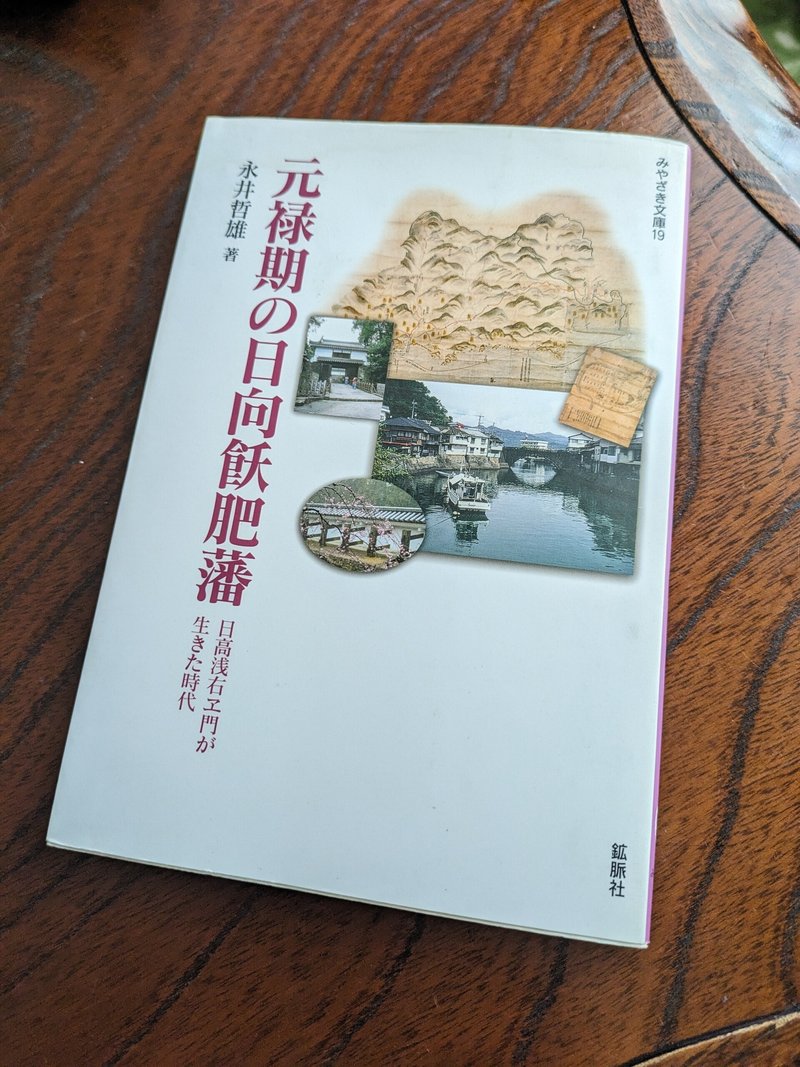

鉱脈社から出版された

永井哲雄氏著、「元禄期の日向飫肥藩 日高浅右ェ門が生きた時代」です。

元禄時代(1688年から1704年)に飫肥藩で役人をしていた日高浅右ェ門の一生を当時の飫肥藩の歴史とあわせて記載されています。

なおこの書籍は、絶版に近いです。手に入れるのは大変かもです。

今回購入できたのは、改訂版です。それでも2004年発行なので20年まです。

日高浅右ェ門の家格は

元禄期は、戦国時代も終わり、徳川幕府の中間期に入っていく頃の時代です。戦(いくさ)が無くなったので戦闘要員としての武士ではなく、統治機構の要員としての武士の役割が多くなってきた時代です。

役人といっても多数の役職があり、しかも家もたくさんあります。

そのうちの今回の出てくる日高家の主である浅右ェ門は、下級武士であり下級役人でした。

飫肥藩での家格は、藩主の一門(身内)を筆頭に

給人・中小姓・歩行・総土器(かわらけ)・外座間等から複数の家格に分かれていました。日高家は土器(かわらけ)の家柄です。

土器(かわらけ)とは

本書によると、元旦に登城して、藩主に御目見得(会える)が許され、素焼きの盃が与えられる階層であることからこの言葉が生まれたそうです。

藩主に会えることができる身分なので、最下級というわけではないです。

最後に

あまり長く書くと読まなくてもよくなってしまうので今日はこの辺にしておきます。

次回は生活について書くことができればと思っています。

2月に入ったので20回目まで書くことができればと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?