【アキレア図鑑】日本で揃えることのできるAchillea属植物たち。

23年度5月より栽培スタートしたので葉っぱや花穂など順次掲載予定。

シソ科ラベンダー属のさらにコモンラベンダーおよびラバンジンラベンダーを専門的に比較栽培する当方「平成林業。」ですが、2023年度より同じ蒸留素材としてノコギリソウ属植物も栽培するはこびとなりました。

当園におけるノコギリソウ栽培の役割はラベンダーとほぼ同じ精油抽出なので、栽培観察も並行して行っていく予定です。

植物分類学の世界では、"紅花セイヨウノコギリソウ"や"橙花セイヨウノコギリソウ"も白花種と同じAchillea millefolium.Lとして同一視されますが、赤花色素を作り出す遺伝子、橙花色素を作り出す遺伝子など異なる発現遺伝子を持っており遺伝的には明らかな差異があるので、あえて'cv.Rosea/紅花品種'などで書き分けて観察していきます。

●Achillea millefollium/白花セイヨウノコギリソウ

※cv. Albaはスロバキアでの薬用改良品種のことなので名称撤回としました。

数多く存在するキク科ノコギリソウ属のなかで日本人にとってもっともイメージされやすいのがこの白花のセイヨウノコギリソウでしょう。

英名はCommon Yarrowになります。

近年(2010年以降〜)各国でこのセイヨウノコギリソウの持つ精油の薬効が注目されつつあるようで、特にドイツとバルト三国、中央アジアのトルコやイランなどで研究が盛んなようです。

エッセンシャルオイル生産が盛んなフランスでは、このA.millefoliumからは青色成分であるChamazuleneが一切検出されないケモタイプを報告した論文があります。

似た花が多く存在し、見間違えの多いホワイトヤロウ。

精油業界でも園芸業界でも、この白花セイヨウノコギリソウとノラニンジン(Daucas carota)の花を見間違えている例が多く散見されています。

セイヨウノコギリソウ(A.millefolium)とノラニンジン(D.carota)は同じ白花で似た花のつくりをしていますが、ノラニンジンには花冠の中心に赤黒い花がポツンと付いている点が大きな見分けポイントになるかと思います。

開花時期もそれぞれ異なっているので両種混同して開花することは無いハズです。(キク科アキレアは散形花序、セリ科ノラニンジンは散房花序)

植物分類学的に突っこんだことを述べると、セイヨウノコギリソウ(A. millefolium)には5亜種存在しているようです。

セイヨウノコギリソウの亜種はそれぞれ

①A. millefolium subsp. alpestris(欧州高山帯および北極圏が原産)

②A. millefolium subsp. chitralensis(カシミール地方一帯が原産)

③A. millefolium subsp. collina(バルト海沿岸および東欧エリアが原産?)

④A. millefolium subsp. elbursensis(イラン北部が原産)

⑤A. millefolium subsp. millefolium

(全世界的に広まっているがvar. millefoliumは青い精油を作らない)

●A.millefolium cv. Rosea /紅花セイヨウノコギリソウ

色彩美を求められる園芸業界において花色がより濃く鮮やかになるよう改良されたセイヨウノコギリソウの'園芸品種'(cv.~~~)が数多く存在しています。

植物分類上ではCommon Yarrowと同種あるいは変種(var. Rosea)として扱われています。

海外のセイヨウノコギリソウ抽出成分の比較研究論文においてcv.Roseaと書き分けられている例がありました。おそらく園芸市場で出回っている紅花タイプを材料に使用しているためcv.Rosea表記なのだと思われます。

白花セイヨウノコギリソウとは別種扱いではなく種内の変種(var.)か品種(cv.)かの詳細な違いなので、ある程度不同的なものとみなされているようです。

帰化野生個体の中に一定の割合で紅花変種が発生しているようである。

北海道での帰化野生種においても1〜2割のセイヨウノコギリソウにおいて花色が薄ピンク色に染まっている株をみることができます。

おそらく紅花遺伝を持ったセイヨウノコギリソウの特に赤色が強い園芸品種に上記写真のレッドベルベットという品種などがあります。

紅色濃色の園芸品種を用いて、ベニバナセイヨウノコギリソウは白色のセイヨウノコギリソウと同じくアズレンを生成能を持つのかどうか?を調べたいと思います。

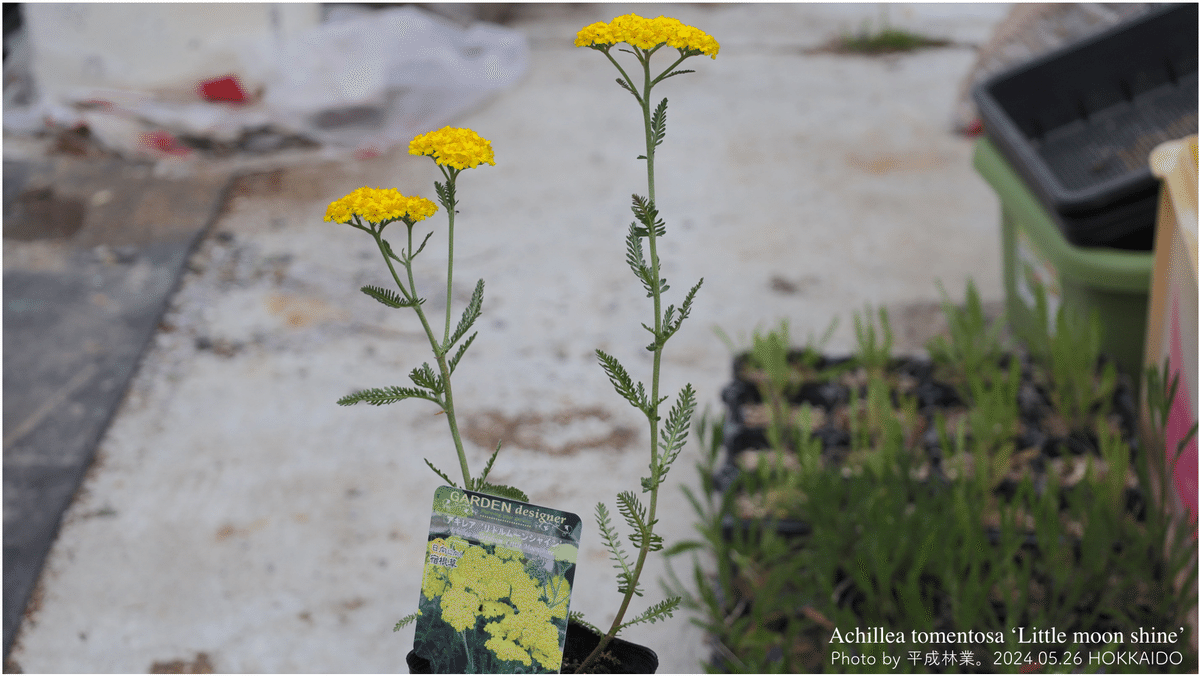

●Achillea tomentosa / ヒメノコギリソウ

そのためセイヨウノコギリソウ寄りな姿となっている所以でもある

この細かい繊毛が絡んだようにみえる葉っぱだ。

苗木に差さっているフラワーカードではAchillea millefoliumとなっているが、黄花アキレアであり、各部の特徴が英語圏でいうWoolly YarrowのものとなっているのでAchillea tomentosa/ヒメノコギリソウとして解説します。

ヒメノコギリソウはその名前からもわかるとおり、比較的小柄に育つ特徴をもつようで、セイヨウノコギリソウほど長身化はしないもよう(未確認)。

葉っぱや若い花芽(young flower bud)にはかなり細い繊毛が絡み、これが'Little moon shine'の原種ウーリーヤロウとしての特徴となっています。

葉っぱ形状を細かく観察すると、セイヨウノコギリソウ/Achillea millefoliumに比べて葉の切れ込みが甘く、より丸っこいシルエットに感じられるハズです。

品種名が'Moon shine'と似た黄花アキレア園芸品種も存在しますが、こちらは通称エジプトヤロウと呼ばれるギリシャ原産のAchillea aegyptiacea var. taygeteaより作出された園芸品種のようです。

●A.millefolium 'Terracotta' / 'テラコッタ'

園芸品種上ではセイヨウノコギリソウと同じAchillea millefoliumとして扱われていますが、オレンジ色の花をつける品種が存在しています。

'ヴォルターフンク'や'テラコッタ'がオレンジ花の園芸品種にあたるようです。こちらも蒸留試験のために導入しました。

学名はA.millefolium(セイヨウノコギリソウ)をあてられている園芸品種のテラコッタですが、普段よくみるA.millefoliumとは異なる特徴を各部に持っています。

テラコッタは開花直前だと赤みが強く鮮やかなオレンジ色(コウリンタンポポのよう)ですが、開花が進むと花色が淡くなり山吹色のような花色に変化するようです。

花冠は比較的大きめで、葉っぱも色が濃く硬めのようです。

頂芽付近が白く浮かびあがるほど繊毛に覆われている

開花前の成長段階において、葉っぱが細かい繊毛に覆われる特徴から、ウーリーヤロウとも呼ばれるAchillea tomentosaとの交配種なのではないか?と推察しています。

●【苗未購入】Achillea nobilis / リッチヤロウ

フランス国内のフローラサイトでAchillea millefoliumの亜種たちを調べていたところ、Achillea millefolium(セイヨウノコギリソウ)と見た目がソックリで見分けがつかない別種の白花ヤロウを発見。それがこのAchillea nobilis L.でした。

和名は付けられていないようで、英語圏だとNoble Yarrow(ノーブルヤロウ)のほかにRich Yarrow(高貴なヤロウ)で通っているようです。

日本の園芸サイトにて'Neilreichii'の苗が販売されているのを確認しています。

植物分類学的に突っこんだこと述べると、リッチアキレア(A. nobilis)には5亜種存在しているようです。

それぞれ、①A. nobilis subsp. densissima、②A. nobilis subsp. kurdica、③A. nobilis subsp. neilreichii、④A. nobilis subsp. nobilis、⑤A. nobilis subsp. sipylea が存在しています。

A. millefolium(Common Yarrow)とA. nobilis(Rich Yarrow)の見分けについて。

葉っぱの構造の違いが、A.millefoliumとA.nobilisとを見分ける上でそれぞれにもっとも特徴だった箇所であると考えています。

北海道や日本においてポピュラーであるA.millefoliumの葉っぱは細長いシルエットをしているのに対し、Achillea nobilisの葉っぱは全長が短く横幅が太いシルエットを形成しているようです。

次に花房および花の特徴ですが、、、

精油/香りデータについて。

まずコチラはセルビア-2001年の論文。

この論文で解析されたAchillea nobilis(おそらくセルビア産)の精油成分の主体はα-ツヨン (25.7%)、ヨモギケトン(14.8%)、ボルネオール(9.9%)、樟脳(8.2%)という報告となっています。

コチラはアゼルバイジャン-2021年の論文。

この論文で解析されたAchillea nobilisの精油成分の主体はヨモギケトン (23.7%)、α-ツヨン(22.4%)、2-ボルナノン (6.367%)、1,8-シネオール (4.507%)、クベノール (3.317%)、ラバンジュロール (2.975%)、β-ツジョン (2.933%)、β-オイデスモール (2.702%)、テルピネン4オール (1.715 %)、カリオフィレンoxide (1.014%)という報告となっています。

コチラはトルコ-2019年の論文。

亜種名もしっかりsubsp. neilreichiiと日本で苗木販売されているものと同じであること記載されています。

この論文で解析されたA. nobilis subsp. neilreichii(トルコ産)の精油成分の主体は樟脳 (13.5 %)、ゲルマクレンD (12.6 %)、1,8-シネオール (10.3 %)、α-ツヨン(7.4 %)と報告されました。

どの論文をみても、βツヨン、樟脳、シネオールなどのセージ類などに共通するケトン類が優勢となるようでした。

香りは薬用サルビアのようなスースーした香りを持っていると予想できますね。

●Achillea ageratum / イングリッシュメース

葉っぱにスパイシーで甘い香りをもつことからSweet Yarrowという英称を与えられているノコギリソウ属植物です。

香りがナツメグの外皮(Mace)に似ていることからEnglish Mace/イングリッシュメースの愛称も与えられています。

可食のようで、葉っぱを肉料理やシチューなどに用いる例もあるようです。

原産地(Habitat)は不明とされていますが、A.ptarmicaと何らかのアキレアとの交雑種であるとされていて、主に南欧・地中海付近に自生しているようです。キバナノコギリソウ(A.filipendulina)のように中央アジアではありませんでした。

●Achillea clypeolata / クリペオラータ

英語圏ではBlkan Yarrow/バルカンヤロウという自生地に応じた英称が当てられているノコギリソウ属植物です。

本種の自生地はギリシアの石灰岩質土壌エリアのようです。

そのため多湿に弱い性質を持っているようです。

花は舌状花(花びら)が現れないタイプの黄花種で、シダノハノコギリソウ/Achillea filipendulinaによく似ています。

ミントグリーン色をした白っぽい葉を揉むと、樟脳臭/カンファラスなスーッとした香りを感じることができます。

●Achillea filipendulina /シダノハノコギリソウ

ポピュラーに知られているノコギリソウ属植物のなかでもっとも大型化するのが、おそらくこのシダノハノコギリソウ(A.filipendulina)でしょう。

黄色い花をつけるノコギリソウ属の仲間は他にもいくらか存在しています。

他のヤロウに比べて葉も大きく特徴的で、英語圏ではFern Leaf Yarrow/シダ葉ヤロウとも呼ばれています。

医療目的において有用成分がもっとも多く含まれるとされる花冠も一般的なセイヨウノコギリソウの花冠サイズに比べてバイオマス量が大きく、それだけ得られる成分量も多いんじゃないか?という仮説をもとに蒸留テストを目指します。

タネ蒔きからはじめたA.filipendulinaたち。

キバナノコギリソウの種まき栽培は、どうやらポピュラーなセイヨウノコギリソウらに比べて発芽→肥大生長までにラグがあるらしく、北海道での栽培ですが参考として載せておきます。

同日に種まきを行なったセイヨウノコギリソウ/Achillea millefoliumと比べると明らかに発芽までの日数や成長速度がかなり遅いことが判明しています。

イランをはじめとした西・中央アジア原産のアキレア属植物であるため、かなり乾燥に強いようです。

●Achillea alpina / ノコギリソウ

A. sibiricaはどうやら旧名/シノニムで、現行ではAchillea alpinaが主流のようです。

シノニム学名には極東ロシアの地域名であるシベリアの語意があてられています。

種の和名かつ属名にもなっているノコギリソウ属の中の1種ノコギリソウがこのA.alpina/sny:A.sibiricaにあたります。(英語圏からみた真正ヤロウではない)

アジア圏におけるポピュラーなノコギリソウ属植物というとこのAchillea alpinaにあたります。

原産地は北東アジアおよびシベリア地域、アラスカ地域のようです。

ヨーロッパ地域のセイヨウノコギリソウ/Achillea millefoliumとは対照的なイメージを抱きます。

見た目はほぼセイヨウノコギリソウ/A.millefoliumと似た姿をしていますが、ノコギリソウ/A.alpinaの方は葉っぱがやや肉厚で葉面積が大きく、触ると硬めです。

花は、開花直後では薄ピンク色ですが時間が経つにつれて淡く白変するといった特徴を持つようです。

ロシア産のノコギリソウ抽出成分は「低樟脳」かつ「カマズレン含有量が高い」とされていて、このロシアの地域名を冠するノコギリソウ属植物ははたして?という疑問解消をテストします。

しかしながら、あくまで野生化し各大陸に帰化・拡まったA.millefoliumにおいての話であるとされますが、カマズレンを生成するのはA.millefolium単種ではないことも調べられているので、検証価値は大いにあるようです。

●Achillea ptarmica / オオバナノコギリソウ

同じ北ヨーロッパ原産でノコギリソウ属に属する2種

英語圏ではSneezewort (=くしゃみ草)という愛称が与えられており、和名はオオバナノコギリソウとなっています。

ヨーロッパではA.ptarmicaの園芸品種である"ノブレッサ"などをはじめとして多くの園芸品種が作出されています。

本草を乾燥粉末にしたものを人にふりかけるとくしゃみを引き起こすイタズラが行えたことからSneezewort/くしゃみ草の名がついたようです。

オオバナノコギリソウの持つ成分には特段くしゃみを誘発する特殊成分は含まれていないようです。

ノコギリソウ属に類別されていますが、葉っぱの形状はノコギリソウ属でイメージするそれとはかなり異なっており、イネ科植物のように細長い形態をしていて、ほとんど鋸歯が目立ちません。

近年の分類学会において、Achillea ptarmicaをアキレア属から分離しプタルミカ属として独立させるかどうかの議論が行われているようです。

日本国内においてはエゾノコギリソウ(A.ptarmica L. subsp. macrocephala)が国内種として存在していますが、園芸品種改良(八重咲き-Double bloom)をまったく施されていないので園芸品種のA.ptarmicaとは花の見た目が大きく異なります。

若い人がどんどん減る地元【三笠市】もついに人口7000人台目前。 朝カフェやイベントスペースを兼ねたラベンダー園で今いる住民を楽しませ、雇用も生み出したい。そして「住みよい」を発信し移住者を増やして賑やかさを。そんな支援を募っています。 畑の取得、オイル蒸留器などに充てます。