豊田市足助「重伝建地区選定10周年事業」第11回 実行委員会議 メモ

2022年3月18日、「重伝建地区選定10周年事業」の第11回目の実行委員会議が足助支所にて開催されました。

▼実行委員会のこれまでの活動実績については、コチラ

実行委員会の活動としては最後となる11回目の会議では、まずファシリテーターの堀部篤樹支援員による、前回会議のふりかえりを行いました。

次に、今年度、足助小学校6年生のこどもたちが考えた足助の町並みへの提案について、共有しました。

また、事業報告書『やっぱ 足助 いいじゃん!』の制作や、本事業と連携して行ってきたローカルメディアでの情報発信、ローカルツアーの企画、キャッチコピーを元にしたポスター制作についてのお話しをしました。

そのうえで、今年度1年間の実行委員会での活動や足助小学校の取り組みなどをふまえ、これからの未来に向けて、足助の大人たちができることについて話しあってもらいました。

最後に、会長と事務局からのあいさつと、次年度(令和4年度)以降の予定について、お知らせをしました。

皆さんには、あらかじめ配布した書面にコメントを書いてもらい、意見集約をはかることにしました。

【Review / 前回会議のふりかえり】

ファシリテーターの堀部支援員による、これまでの会議のふりかえり。

足助小学校の活動をはじめとした各種取り組みについての中間報告を行った、前回の会議。

会議後に提出いただいた「コメント票」をマッピングした資料を見ながらお話しをしました。

どの取り組みについても、実行委員会メンバーからの期待や関心が伺えます。

こうした前回会議の流れをふまえて、今回の最後の会議では、あらためて最終的な成果を共有することとなりました。

【Message from Children in Asuke / 足助のこどもたちからのメッセージ】

これまでの会議では、今年度、足助の町並みをフィールドとして、さまざまな取り組みを行ってくれた足助のこどもたち(足助小学校、足助中学校、足助高校)について、紹介してきました。

今回の会議では、そうした足助のこどもたちの取り組みの集大成として、足助小学校6年生の成果発表の内容について、共有しました。

▶︎豊田市立足助小学校「総合学習授業 足助の町並みへの提案」

長らく郷土学習に力を入れてきた足助小学校。その流れを受け継いで、今年度は本事業とも連携して、足助小学校の6年生が、足助の町並みをテーマにした提案をしてくれることになりました。

事前学習では、観光地として有名な香嵐渓に来た観光客にアンケートを実施したり、実行委員会メンバーを講師として招いて意見交換をしたりしながら、具体的な提案をするための準備を進めてきました。

そして、今年の2月21日には、本事業の実行委員会メンバーに向けて発表をする場を設けていただけることに。

発表の方法については、直前まで協議した結果、愛知県内に「まん延防止等重点措置」が発出されていることを受けて、ZOOMを使ったオンラインで発表会を行うこととなりました。

【成果発表会に向けた授業スケジュール】

①2022年1月18日(火)

講師: 増田委員 による授業

…足助の町並みでの暮らし、実行委員会の取組みについてのお話 など

②2022年1月21日(金)

講師: 堀部支援員 による授業

…空き家活用、遊び場創出についてのワークショップ(アイデア出し) など③2022年2月17日(木)

保護者への 授業公開日

…成果発表会に向けた事前練習を兼ねる

→「まん延防止等重点措置」の影響により、中止

④2022年2月21日(月)

成果発表会 本番

…足助の町並みをテーマに、こどもたちからの提案を発表する予定

→「まん延防止等重点措置」の影響により、オンライン開催に変更

▶︎2022年2月21日(月)

成果発表会 本番

今回、足助小学校としても、事務局の文化財課足助分室としても、初めての試みとなったオンライン形式での授業。

まだまだPC操作の苦手な実行委員会メンバーが多いという状況をふまえ、足助支所の大会議室にプロジェクターなどを設置して、足助小学校とつながるメイン会場を設営。

自宅などから直接オンラインで参加する方法とは別に、このメイン会場に出向いて参加できる環境を整えました。

オンライン形式になったことで、結果的に、実行委員会のみならず、「足助商工会」「足助観光協会」「足助高校」など、足助のまちづくりに関わる活動団体や学校関係者の方々にも、参加いただけるかたちとなりました。

前回の第10回会議でも紹介したとおり、足助小学校6年生のこどもたちは、足助の町並みに提案を行ううえで、事前学習を入念に進めてきました。

今回の成果発表会では、6年生クラス全体の提案を1つの発表資料にまとめ、スクリーンに映しながら、全員で順番にプレゼンテーションをしてくれました。

こどもたちのなかには、自宅からタブレット経由でプレゼンテーションを行ってくれた子もおり、コロナ禍以降の学校教育の急速な進化を見せてもらう貴重な機会にもなったように思います。

こどもたちからは、足助の町並みにはたくさんの良いところがありつつも、公園などの遊び場が少ないために、外で遊ぶことが少なくなってしまっているという意見がありました。

また、特に気になるところとして、足助の町並みには空き家が多く、まちが汚くみえたり危険なため、空き家や空き地を活用して減らすことが大事なのではないかという意見がありました。

そのうえで、足助の町並みの良いところと、もっとこうなってほしいところをふまえた提案コンセプトを、「昔ながらの雰囲気が残る にぎやかで住みやすい〜町 足助」として目標設定。

国の重要伝統的建造物群保存地区(通称「重伝建」)にも選定されたまちの昔の雰囲気を残しつつ、人口が減っているまちを賑やかで住みやすい場所に変えていきたいという、足助のこどもたちの想いが込められたコンセプトです。

豊かな自然や歴史ある町並みを残しながら、子育て世代が住みやすくて移住しやすい環境にするためには、こどもたちの遊び場やイベントが必要なのではないか?

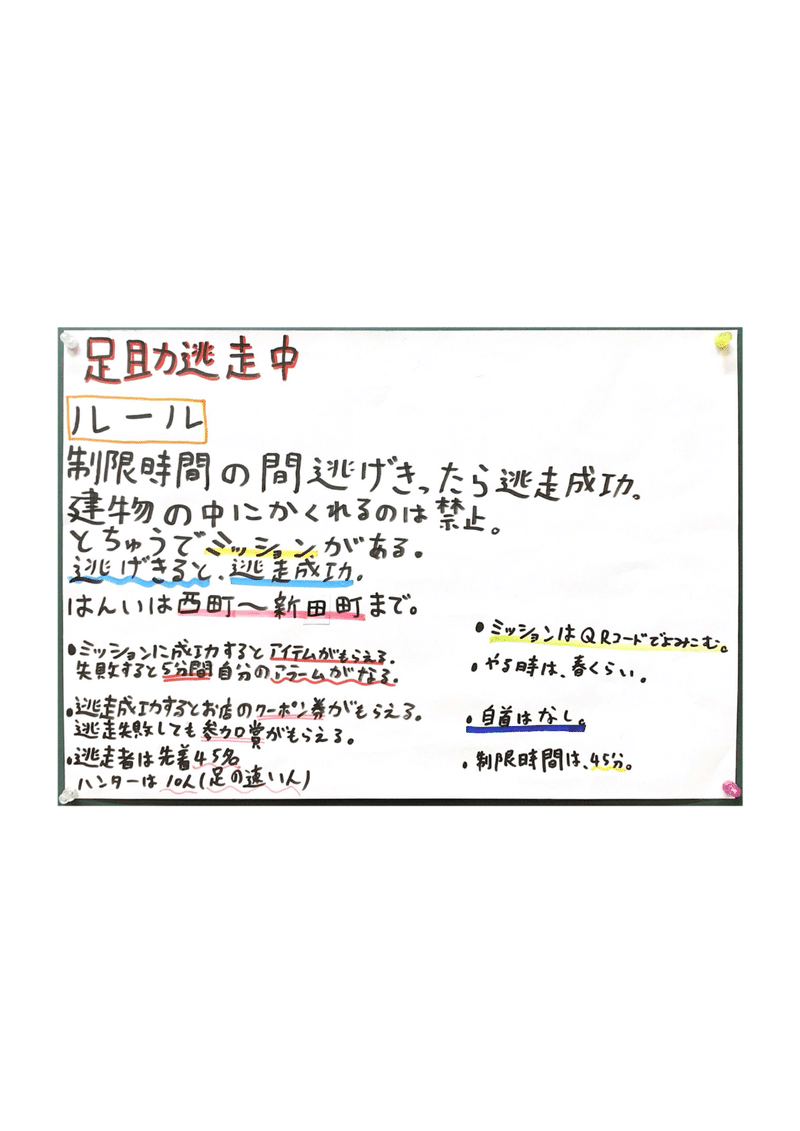

この足助のこどもたちの着眼点から、2つの遊び場(屋内=空き家を活用、屋外=空き地を公園化)と3つのイベント(足助逃走中、おばけやしき、土器づくり)の計5つの具体的な提案をしてくれました。

それぞれの提案には、パワーポイントでつくった資料とともに、手書きでイラストや文章を書いた資料もあわせて用意されています。

5つの提案を見ると、「おしゃべり」「おとまり」「アスレチック」「鬼ごっこ」「おばけやしき」など、足助のこどもたちがしてみたいと考えていることがよく分かり、楽しいです。

一方で、いずれの提案も、開催条件などとともにメリットや効果についても検討されており、少ない文章量で的確に要点が抑えられていることにも驚かされます。

最後のまとめでは、設定したコンセプトと提案のつながりについて、あらためて明確に説明してくれました。

「昔っぽい雰囲気こそ、足助らしさを残すカギ」「子育て世帯が暮らしやすくするには、親子で楽しめる施設が必要」というポイントに対して、

今回のこどもたちが提案した「親子で楽しめる足助らしい公園」「空き家を使った屋内の遊び場」「観光客(足助に住んでほしい若い人など)と足助の住民が一緒に楽しめるイベント」は、いずれも理にかなった内容であることがよくわかります。

発表後の質疑応答の時間では、大人たちから「立派な発表だった」「提案が実現できるといい」などといった、感心の声があがりました。

また、そうした大人たちの反応を見て、発表したこどもたちからは「足助のまちのために考えたことが、伝わって嬉しかった」「実現はできないと思っていたことを、できると言ってくれて嬉しかった」という感想を、話してくれました。

今回、発表会直前までさまざまな調整を要したものの、例年の成果発表会に比べて、より多くの足助のまちづくりに携わる大人たちに、こどもたちの提案を聞いてもらう機会がつくれて、本当に良かったと思います。

こどもたちの発表は、以下のような文章で締めくくられています。

足助の町を…

「足助らしさを残し、もっともっと住みやすいまちにしたい」という想いを実現するために…

私たち(足助のこどもたち)もたくさん考えを出していきたいと思います

毎年、足助の町について真剣に学び、考え続けてくれている足助小学校のこどもたち。

今回の取り組みを通してあらためて感じたのは、こどもたちの考えや気持ちを最大限尊重してあげることはもちろん、こどもたち以上に多くのアイデアを出し、実行に移していかなくてはならないのは、他でもない、足助に関わる全ての大人たちだということです。

3月の卒業式も差し迫るなか、貴重な授業の時間をこうした取り組みに充てていただき、そして、多くの大人たちに物事の本質を考えるヒントを与えてくれた、足助小学校のこどもたちと先生方には、本当に感謝です。

【『ASUKE is Good!』Production / 事業報告書『やっぱ 足助 いいじゃん!』の制作】

本事業の成果報告書として、「足助の町並みに住んでみたい」「足助の町並みに住み続けていきたい」と思ってもらうきっかけとなるような内容の本にまとめたいと考え、現在進めているこの企画。

今回の会議では、一旦レイアウト案まで制作できているページをまとめたサンプル用の印刷冊子を1部用意したうえで、前回会議から新たな進捗があった「表紙&裏表紙」「目次」「座談会」「子育て世帯の取材」「本事業の取り組み紹介」「実行委員&支援員の想い」などのレイアウトを中心に、実行委員会で共有しました。

全90ページにわたる1冊となる予定の事業報告書『やっぱ 足助 いいじゃん! 〜あかりのつながる足助の町並みと暮らし〜』。

一部、節の抜けやタイトルの見直しなど、今後の校正も多少ありそうですが、目次や導入文をつくってみると、ようやく本のかたちになってきたなと実感します。

足助小×実行委員 バージョン

足助小のみ バージョン

表紙イメージについては、前回の会議では、新町の旧街道から山頂の足助城を背景に撮影した写真を使うことまでは決まっていましたが、そこに写るメンバーについては、「こども」や「お年寄り」に写ってもらってはどうかという実行委員からの意見はあったものの、明確な人選までは決まっていませんでした。

その後、事務局にて検討と調整を行った結果、今回足助の町並みへの提案発表もしてくれた足助小学校6先生のこどもたちに、卒業式前の忙しい合間をぬって、撮影に協力してもらえることになりました。

撮影当日は、足助のこどもたちと大人たちが一緒になって写っている写真を撮影できたらと思い、実行委員メンバーに声をかけましたが、平日の撮影だったこともあり、増田委員と佐久間委員の2名しか参加してもらうことは叶いませんでした。

そこで、こどもと大人が一緒に写っている「足助小×実行委員」のバージョンと、こどもだけが写っている「足助小のみ」のバージョンの2パターンの表紙案を制作し、どちらを採用するか、会議ではかることとしました。

実行委員からは「せっかく2人が写ってくれているし…」「大人と写っている方が、こどもたちの笑顔が良い気がする」という意見があったことをふまえ、「足助小×実行委員」のバージョンを表紙イメージに採用することとなりました。

個人的にも、写真の選択は判断に迷うところがありましたが、こどもたちにとっても担任の先生や地域の方々と一緒に写っている表紙の方が、きっと将来にわたり良い思い出になるのではないかと思いました。

ちなみに、増田委員には6年生のお子さんがいるため、親子で一緒に写っていることになります。

深見冨紗子さん(マンリン書店・蔵の中ギャラリー 主宰)

田口敏男さん(豊田市足助観光協会 会長/本実行委員会 会長)

溝口正人さん(名古屋市立大学 教授)

堀部篤樹さん(椙山女学園大学 非常勤講師/本実行委員会 支援員)

第9回の会議で、大枠のビジュアルイメージを共有していた重伝建選定からの10年間を振り返る座談会ですが、ようやく中身の文章を含めたレイアウトが固まってきました。

足助の町並みのことをよく知る4名の方々に座談会形式で自由に話し合ってもらいましたが、これまでの10年間の振り返りのみならず、昭和50年代の町並み保存運動の時代から連綿と続く、足助の地域住民の底力が感じられる内容となりました。

事前に原稿チェックいただいた座談会参加メンバーからもよくまとまっていると評価を受けた、この本の第1章を飾る重要な記事です。

足助に移住を考えている方はもちろん、現在足助にお住まいの方々も含めて、足助の町並みの歴史や重伝建選定に至った経緯を詳しく知らない方にこそ、読んでいただきたい内容です。

この本のメインコンテンツとなる第2章の「子育て世帯の取材レイアウト案」については、取材やベース原稿の執筆を手がけている実行委員(通称「市民ライター」)の原稿作成が進み、残り2家族のレイアウト案が共有できました。

今後、写真や文章の校正は引き続き必要となりそうですが、ようやく6世帯全ての取材が完了し、市民ライターに参加してくれた3名の実行委員の方々も、ひとまずほっとされたのではないかと思います。

第3章は、この10周年事業で取り組んできたことを振り返る一連の記事です。

その一例として、「第3章6節 実行委員会で話しあってきたこと」のレイアウトを共有しました。ここでは、実行委員会メンバーで町並み歩きをした第6回会議の写真を散りばめつつ、実行委員メンバーのみでフリートークを行なった第9回会議の内容を中心に記事化されています。

今後、この第3章については、本事業でチャレンジしたその他の取り組みについて記事化し、ページを追加していく予定です。

プロフィール紹介も兼ねて実行委員の想いを書いた第4章、また、支援員の想いと奥付を書いた結びのページも共有しました。

これらのレイアウトに加えて、今後は足助の重伝建に関する各種データを記載した第5章を含めて、1冊の本としてまとめていく予定です。

また、完成した本は、紙媒体及び電子媒体として、全国の移住を考えている子育て世帯に無料で閲覧してもらえる環境を整えたいと考えており、現在その手法について検討をしています。

残念ながら最後の実行委員会までに、全てのレイアウトを共有することはできませんでしたが、無事にこの本がみなさんの手に届き、この本をきっかけに「足助に住んでみたい」あるいは「足助に住み続けていきたい」と思う方が現れる日を目指して、最後まで精一杯がんばりたいと思います。

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

▼とよたでつながるローカルメディア 縁側「足助重伝建地区選定10周年コラム & インタビュー」

第4回目の会議から、本事業のパートナーとして関わってくれている「とよたでつながるローカルメディア 縁側」さん。

現在進めている本の制作との連動企画として、ローカルメディアでの連載コラムの企画を始めてくれています。

記事の元ネタは、第3回目の会議「ローカルツアーをつくってみよう」において、実行委員会メンバーが考えた「足助の紹介してみたいところ」より、着想を得ています。

第2弾のコラムは、足助の地域住民の間では、香嵐渓よりも落ち着いて紅葉が見れると定評のある「観音山」。第3弾のコラムは、インパクトあるビジュアルが印象的な「お釜稲荷神社」がテーマです。

実行委員会メンバーが考える「足助の紹介してみたいところ」

(第3回会議 ワークショップより)

また、最後の会議には間に合いませんでしたが、連載最後の第4弾のコラムとして、今朝平遺跡から出土した「足助のヴィーナス」をテーマにした記事も後日公開されました。

これは、今回の実行委員会のなかに重伝建エリア外に住むメンバーも加わっていることにも配慮し、あえて伝建地区ではなく景観地区から選んだテーマとなっています。

また、足助の町並みに料亭や置屋が存在していた時代に芸子さんとしてご活躍されていた後藤久子先生のインタビュー記事も公開されました。

こちらの内容も、井ノ口委員のお母さんが経営していた「しすたあ美容院」の前身となるお店で、芸子さんの髪結いを行っていたというお話から着想を得た企画となっています。

第1回目の会議において、実行委員会メンバーが一番最初に話し合った、「足助の良いところとは何か?」について。そして、その足助の良さを広めるためには情報発信が必要だという意見は、多くのメンバーが共通認識をもっていました。

今回の取り組みだけでは決して情報発信量として十分ではありませんが、少しでも多くの方々に、知られざる足助の町並みの魅力を知ってもらえる機会となれば幸いです。

「足助の良いところ」を広めるためのアイデアマップ

(第1回会議 ワークショップより)

▼三河里旅「ローカルツアーをつくってみよう」

第3回目の会議において、三河の山里でしか体験できないディープなローカルツアーを企画提案する「三河里旅」代表の鈴木支援員とともに、「足助の良いところ」を広めるローカルツアーをつくってみようと始めた、この取り組み。

度重なる「まん延防止措置等重点措置」などの影響もあり、残念ながら令和3年度内のツアー開催までには至らない結果となってしまいました。

一方で、三河里旅としては、足助とそのお隣の松平地区を舞台とした別のツアーを12月に開催したり、2022年春には、足助の町並みを通る旧街道にちなんだツアーの開催も決まっています。

鈴木支援員は、前述した元芸子さんの後藤久子先生のお話から着想を得て、芸子さんが歩いた道を歩きながら、昔の芸事や遊戯の体験、そして現在も行われている「足助をどり」にまで繋げるツアーの企画を練り続けてきました。

2020年、2021年と2年連続でやむなく中止となってしまった足助をどりの念願の開催も含めて、令和4年度のリベンジ開催を切に願いたいと思います。

【Poster production using Logo mark & Catch phrase / ロゴマークとキャッチコピーを使ったポスター制作】

第4回会議にて正式に決定した、ロゴマークと3つのキャッチコピー。現在制作中のポスターデザインにも、このロゴマークとキャッチコピーを活かしていきます。

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 ロゴマーク」

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 キャッチコピー」

・「あかりのつながる町」

・「_きになる足助」

・「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 ロゴマーク・キャッチコピー ダウンロードサイト」

※足助重伝建地区選定10周年ホームページ内

今回の会議では、残すところあと1つとなっていたキャッチコピー「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」のポスターのイメージ案を提案しました。

今回は、最後の提案として、4名の実行委員を被写体として撮影したレイアウトした「実行委員バージョン」と、このポスターを企画制作してきた椙山女学園大学の堀田支援員と服部支援員自身が被写体として写る「支援員バージョン」の2種類の案を提示しました。

▼「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」ポスター 2案

前回の会議では、実行委員バージョンのレイアウト案について、「キャッチコピーが4枚のチェキにバラバラに書かれているので、経緯を知らない方には伝わらないのでは」という委員からの指摘をふまえ、今回提案したポスターでは、レイアウト中央部に一連の文章として表現してあります。

また、被写体となった委員の「写真を撮り直したい」という要望もふまえ、4枚中2枚は前回のレイアウトから写真が変更されています。

一方、今回初めて登場した支援員バージョンのレイアウト案では、9月と10月に開催した体験型ガイドツアー「足助町並みさんぽ」の際に撮影した支援員ふたりの写真が使用されています。

最後の1枚として、ロゴマークやポスターの制作に関わってきた学生2人の顔がよく分かるレイアウト案が一緒に並ぶことで、全7種類のポスター全体の印象もさらに豊かになったのではないかと思います。

このポスターは、使用ガイドラインの範囲内において、誰でも自由に使用できるようにしてあります。本事業のホームページより、いつでも印刷データをダウンロードできます。

後日、このポスターの取り組みについては、令和4年4月8日(金)中日新聞の地方版(「豊田版」)、また、令和4年4月15日(金)エフエムとよたの「RADIO LOVEAT」にて、取り上げてもらえることとなりました。

本事業では、1年間を通じてただ机上で議論をするだけではなく、活動自体を目に見えるかたちとしても表現できるよう、さまざまなクリエィティブな取り組みを行ってきました。

その成果として生み出されたモノは、この10周年事業が終わり、関わった人々がいなくなったとしても、引き続き、どこかで生き続けていくものであってほしいと思います。

この足助の町並みが、次の10年後(2031年)に向かっていくなかで、時折「重伝建選定から10年目の時には、みんな何を考えていたんだっけ?」と振り返ることのできるような、ひとつの記憶物が残せたのではないかと思います。

(旧鈴木家住宅 仮囲い)

(旧田口家住宅)

【What adults in Asuke can do / 足助のおとなたちができること】

1年間という長い期間を通じて活動してきた実行委員会も、この日で一旦幕をおろします。

元々、足助のまちづくり全体を取りまとめる地域住民組織「足助まちづくり推進協議会」の部会として発足した活動でもあり、まちとしても非常に重要な位置づけにしてくれていました。

足助の町並みの未来へ向けて、この実行委員会の活動を通じて得られたものや感じたことを、次(令和4年度以降)にどう繋げていくことができるのでしょうか?

この最後の議題を、実行委員会メンバーに話し合ってもらいました。

▶︎足助のおとなたちができることについて

…1年間に渡る実行委員会での活動を通じて、実行委員会メンバーはさまざまな地域課題に向き合い、本事業と関連する数多くの取り組みを目の当たりにしてきました。

そのなかでも、足助小学校6年生のこどもたちの活動は、実行委員会メンバーをはじめ、多くの足助のおとなたちの心を動かしたようです。

廣瀬支援員からは、自分たちがこどもだった10〜20年も前から、足助の町並みのなかには、こどもが自由に遊べる場所がなかったこと。そして、その地域課題は、昔から足助の大人たちに話しても何も変わってこなかったことへの悔しさを語ってくれました。

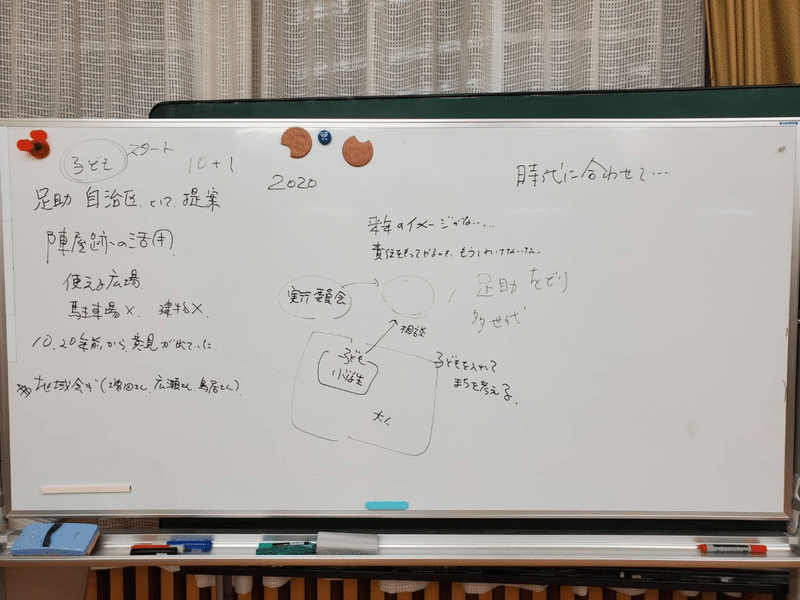

また、山田支援員からは、今回のこどもたちからの提案をふまえて、足助自治区と足助観光協会の連名で、土地を所管する豊田市足助支所に陳情書を提出する準備を進めていると話してくれました。

その陳情書には、足助の町並みの中心部に位置し、現在は砂利敷の広い更地となっている「足助陣屋跡」を地域住民も利活用しやすいように整備をしてほしいという地域の意向を伝える内容にしたいとのことでした。

長年、足助の町並み学習の講師として足助のこどもたちと関わってきた堀部支援員は、こどもたちの意見が大人たちを動かし、次の動きに繋がっていくこの流れは素晴らしいと、大変感銘を受けていました。

世界各国や日本国内においても、こどもの意見を尊重したまちづくりや施設づくりの事例は多々あり、ぜひ豊田市足助においてもそうした取り組みを進めていってほしいと、堀部支援員は話しました。

▶︎実行委員会の活動について

…1年間に渡り、毎月1回(第3週金曜日の19〜20時30分頃)という頻度で、コンスタントに活動をしてきた実行委員会。

今回、子育て世代や女性の委員がたくさんいらっしゃったこともあり、委員からは「会議に出席する時間を確保するのに苦労した」「責任をもってやらないといけないのに、来れないことが多くて皆さんに申し訳ない」という意見が多くありました。

その一方で、女性委員のひとりでもある増田委員からは、今回の実行委員会メンバーのように地域の内情を知っている人がいれば、たとえ実行委員会自体はなくなったとしても、こどもたちの提案も含めて、次に繋げていくことはできるのではないかとも話してくれました。

増田委員は、廣瀬支援員とともに、令和4年度の地域会議委員として、引き続き、別の立場でまちづくり活動に関わっていくことになったそうです。

足助地区の地域会議には、「子育て事業検討分科会」という組織があり、令和3年度にも「こどもの遊び場づくり」に関する先行した取り組みを行っていたとのことで、この実行委員会の動きを次に繋げていくには、格好のチャンスなのかもしれません。

このように、実行委員会メンバーの皆さんには、今回の実行委員会での活動をきっかけに、引き続き、いろいろな場面で活躍していってほしいと思います。

また、佐久間委員からは、今回の取り組みにおいて足助小学校のこどもたちの存在がとても大きかったことをふまえ、今回の実行委員会のメンバーや組織にはこだわらずに、小学生との共同で新たな組織をつくっても良いのでは?という提案もありました。

一方、今回の実行委員メンバーでは最年少の横地委員からは、今回の活動や制作中の事業報告書『やっぱ 足助 いいじゃん!』の出来栄えも含めて、「やりきった感半端ない」という、事務局としては大変嬉しい言葉もいただきました。

こうして皆さんのお話しを伺っていると、立場や考え方の違いはあれど、各々のメンバーにとってもある程度の学びや達成感を得られる機会にはなっていたのかなあと、感慨深いものがありました。

【足助の町並みの未来へ向けて】

足助支所敷地内の懸垂幕を「重伝建選定地区10周年」にこっそりと掛け替えて、のろしをあげたのが1年前。最初はどうなるかと思っていたこの実行委員会の活動も、なんとか最後までやり切ることができました。

残念ながら最後の会議に参加することのできなかった田口会長より預かった締めくくりの言葉は、会議の最後に、井上事務局長が代読をして、実行委員会メンバーに共有させていただきました。

委員の皆さん、1年間お疲れさま。よくやってくれました。1年かけて関わってみると、いろいろと思うことがあったはず。

「いい」と思ったことは継続し、「ん〜、ちょっとこれは…」と思ったことは変革することが必要。これからも足助の町並みであり続けるには、守るべきものは守りつつ、時代とともに勇気をもって変えていくことも大事だと思う。

これからの変革の時代の方が、これまでよりも苦労が多い。それを肝に銘じてがんばっていきましょう。

田口敏男 会長

この実行委員会を発足するうえで、会長の役を快く引き受けてくれた田口さん。「若いもんの話し合いの場に、自分のような年寄りは出番じゃない」と言って、割と早い段階からあえて会議には参加せず、若い委員の間の自由な話し合いを静観するスタンスをとっていました。

まちづくりを進めていくうえで、自然と年長者の発言力が強くなりがちなケースが多いなかで、今回の実行委員会では、多様なメンバーが自由に意見を交わすことのできる雰囲気を、ある程度はうまくつくっていけたのかもしれません。

この点は、田口会長はじめ、支援員という名の「サポートメンバー」の立場を担ってくれた既存のまちづくり活動団体の方々が、影ながら実行委員を見守ってくれていたことが大きいと思われます。

また、この実行委員会の運営事務として、毎回の会議終了時に提出いただいた「コメント票」を集約して見やすくした資料「コメントマップ」を作成し、次回会議の冒頭で共有する手法をとりました。

このことにより、実行委員会メンバー一人ひとりの意見を大事にしつつ、会全体の議論や意見の方向性を定期的に共有することを心がけてきました。

そして、今回の最後の会議で実行委員会メンバーからいただいた声は、以下のとおりです。

最後に、事務局からのあいさつとして、僭越ながらわたくし木原の方から、今回の実行委員会の取り組みに関わってくれた全ての方々に感謝の言葉をお伝えさせていただきました。

個人的に、特にお伝えしたかったのは、まちづくりを行ううえで「主役は皆さん(地域住民)」だということです。

仮に行政がどのような計画や施策をつくったとしても、実際にそのまちで暮らす地域住民の想いにある程度見合ったものでなければ、結果、長続きはしないと思います。

今回、あえてほぼ白紙のスケジュールから会議を運営し、ワークショップやヒアリングなどの手法を通じて、実行委員会の皆さんの意見を丁寧に聴きながら活動の方向性を決めていくスタイルでこの事業を進めさせてもらえたことに、地域住民の方々はもちろん、文化財課の上司にも本当に感謝しています。

この取り組みの集大成として、引き続き制作中(汗)の事業報告書『やっぱ 足助 いいじゃん! 〜あかりのつながる 足助の町並みと暮らし〜』は、次の10年後(重伝建地区選定20周年/2031年)に向かっていくうえでの道しるべとなれば嬉しいです。

足助の町並みで暮らす皆さんが、自信をもってこのまちに住み続けてもらえるよう、引き続き、皆さんと一緒に考えていけたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?