豊田市足助「重伝建地区選定10周年事業」第10回 実行委員会議 メモ

2022年2月18日、「重伝建地区選定10周年事業」の第10回目の実行委員会議が足助支所にて開催されました。

▼実行委員会のこれまでの活動実績や、これからの活動スケジュールについては、コチラ

10回目となる今回の会議では、まずファシリテーターの堀部篤樹支援員による、前回会議のふりかえりを行いました。

次に、今年度、足助小学校や足助高校に通う足助のこどもたちが進めてきた、足助の町並みをフィールドとした取り組みの進捗状況を共有しました。

また、『足助の町並みの良さをつたえる本(仮)』の制作や、本事業のキャッチコピーを元にしたポスター制作の進捗状況についてのお話しをしました。

最後に連絡事項として、足助の町並みをフィールドとした各種企画・イベントや、次回の会議の予定について、お知らせをしました。

皆さんには、あらかじめ配布した書面にコメントを書いてもらい、意見集約をはかることにしました。

【Review / 前回会議のふりかえり】

ファシリテーターの堀部支援員による、これまでの会議のふりかえり。

今年度1年間をかけて、会議で話しあってきたことをあらためて振り返りながら、実行委員だけでフリートークをする時間を設けた、前回の会議。

フリートークで話されたキーワードや、会議後に提出いただいた「コメント票」をマッピングした資料を見ながらお話しをしました。

今回の実行委員会の活動をきっかけとして、知らなかった、あるいは身近にありすぎて当たり前のものだと思っていたことを見直す機会になったという意見が多くありました。

特に今回、比較的若い世代の方々、また過半数以上を女性に実行委員を担ってもらっていることが、実行委員自身からも高く評価されている様子でした。

世代や住んでいるエリアによって、つながりの強弱の差もあるため、あえて重伝建エリア以外の周辺地域も含めた7町(西町、新町、本町、田町、宮町、松栄町、親王町)から人選をした今回の機会が、新たなつながりを生んだ側面もあるようです。

また、これからの足助の町並みを考えていくうえでは、若い世代に住みたいと思ってもらえるような場所にしていかなくてはならないという意見も多くありました。

その点は、車通勤を許容すれば職場のある市街地へは比較的アクセスしやすい立地であることや、学校についても自然豊かな場所で少人数学級の教育が受けられることなど、一定程度のメリットはある地域のようにも感じられます。

重伝建エリアとなっている足助の町並みでは、厳しい景観基準が住む際のハードルとなる一方で、一定の基準を満たせば金銭面でも多額の補助が受けられるという他のエリアにはないメリットもあるため、そこをもっと伝わりやすいように情報発信していく必要があるのかもしれません。

そして、今回の一連の活動であらためて強く認識した、「祭り」や「踊り」、そして「足助」というふるさとへの地域住民の強い想い。

こうした祭りや踊りなどの「足助を好きでいる要素」を、これからも維持し続けていくことが必要なのではないか、という意見はとても大切なことのように思います。

このフリートークで話されたことは、これから先の10年間において、足助の町並みで次に何をすべきかのヒントがたくさん詰まっているように感じました。

いきなり全ての課題を解決することは難しいかもしれませんが、こうした地道な話し合いから、ひとつずつ改善を積み重ね、さらに住みやすいまちへ近づけていくことができればと思います。

【Message from Children in Asuke / 足助のこどもたちからのメッセージ】

これまでの会議のなかでも、実行委員の皆さんから数多くの関心が寄せられた「こども」について。

前々回の第8回会議では、今年度、足助の町並みをフィールドとして、さまざまな取り組みを行ってくれている足助のこどもたち(足助小学校、足助中学校、足助高校)について、紹介しました。

今回の会議では、そうした取り組みをサポートしてきた堀部支援員や増田委員のお話しを聞きながら、引き続き、その進捗状況について共有しました。

▶︎豊田市立足助小学校「総合学習授業 足助の町並みへの提案」

長らく郷土学習に力を入れてきた足助小学校。その流れを受け継いで、今年度は本事業とも連携して、足助小学校の6年生が、足助の町並みをテーマにした提案をしてくれることになりました。

事前学習では、観光地として有名な香嵐渓に来た観光客にアンケートを実施したり、実行委員会メンバーを講師として招いて意見交換をしたりしながら、具体的な提案をするための準備を進めてきました。

そして、この第10回会議が終わった次の週には、本事業の実行委員会メンバーに向けて発表をする場を設けていただけることに。

発表の方法については、直前まで協議した結果、愛知県内に「まん延防止等重点措置」が発出されていることを受けて、ZOOMを使ったオンラインで発表会を行うこととなりました。

【成果発表会に向けた授業スケジュール】

①2022年1月18日(火)

講師: 増田委員 による授業

…足助の町並みでの暮らし、実行委員会の取組みについてのお話 など

②2022年1月21日(金)

講師: 堀部支援員 による授業

…空き家活用、遊び場創出についてのワークショップ(アイデア出し) など

③2022年2月17日(木)

保護者への 授業公開日

…成果発表会に向けた事前練習を兼ねる

→「まん延防止等重点措置」の影響により、中止

④2022年2月21日(月)

成果発表会 本番

…足助の町並みをテーマに、こどもたちからの提案を発表する予定

→「まん延防止等重点措置」の影響により、オンライン開催に変更

①2022年1月18日(火)

講師: 増田委員 による授業

まず本事業の実行委員で、6年生クラスに実の娘さんも通われている増田比呂子委員が、講師として授業でお話しをする機会が設けられました。

そこでは、特に実行委員会で話しあっている内容や委員の人選などについて、こどもたちからの質問が多くありました。

また後半には、増田委員からこどもたちに向けて、「足助のどんなところが好き?」と、逆質問をする場面も。こどもたちから、「足助は人が良い」という意見が多く出たことは、増田委員としては意外に感じられたそうです。

これまで、足助に住む地域の大人たちの間で、足助のまちづくりについて考えてきましたが、こどもたちの間でも、全く同じテーマに向きあってくれていることを、とても頼もしく感じます。

そもそも、生徒の母親が授業で講師をする機会なんて、あまり無いのではないかと思います。そうした意味でも、とても面白い取り組みになってきたなと感じました。

②2022年1月21日(金)

講師: 堀部支援員 による授業

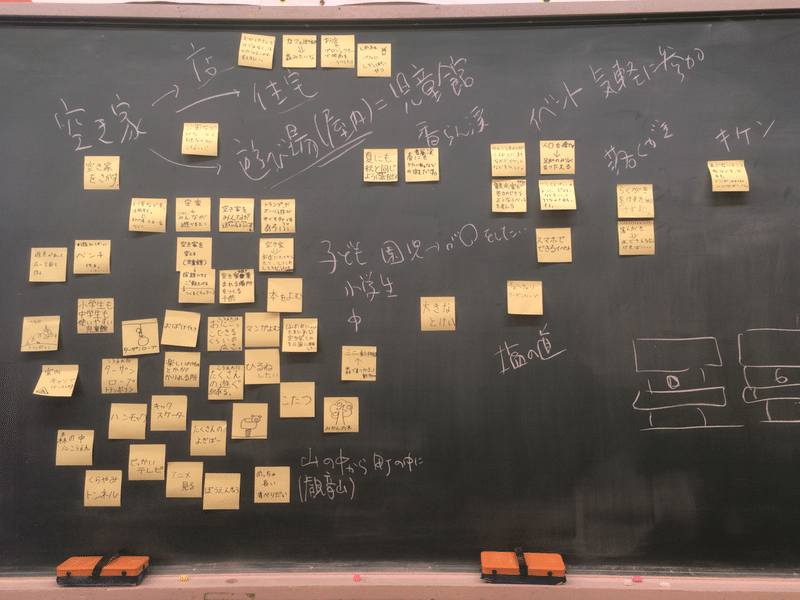

次に、足助小学校では「重伝建」の授業の講師としておなじみの堀部篤樹支援員により、足助の町並みへの提案に向けた、対話形式の授業が行われました。

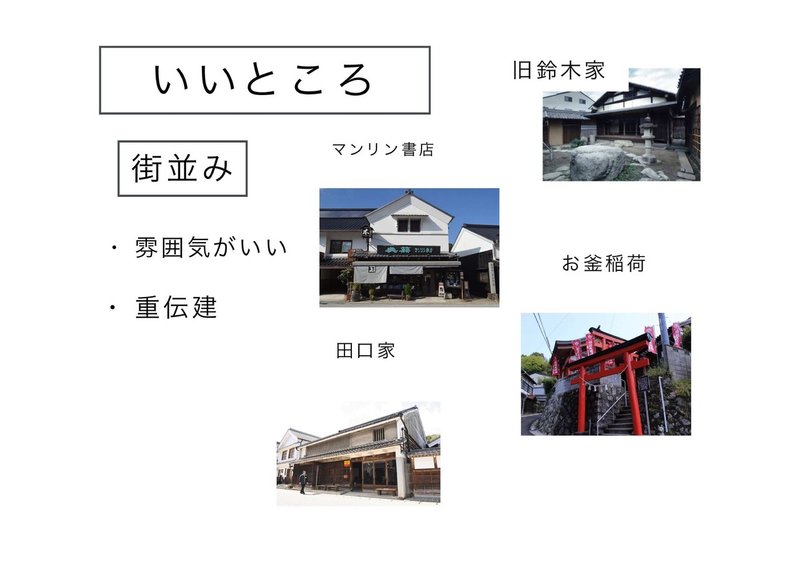

こどもたちは事前準備として、「足助の良いところ・好きなところ・自慢したいところ」や「気になるところ・もっとこうなるといいところ」について、整理してくれていました。

さらに、その整理してくれた意見を、プレゼンテーション資料として簡単にまとめ、発表をしてくれました。

こどもたちからは、たくさんの良いところがありつつも、公園などの遊び場が少ないために、外で遊ぶことも少なくなってしまっているという意見がありました。

また、良いところと、もっとこうなってほしいところをふまえ、足助の町並みへの提案コンセプトを、「昔ながらの雰囲気が残る にぎやかで住みやすい〜町 足助」として、目標設定してくれていました。

この発表を聞いたうえで、発表内容の詳しい意図について、堀部支援員からこどもたちにひとつずつ質問をしていきます。

そのうえで、さらに具体的な提案にしていくために、ふせんを使ったアイデア出しの時間が設けられました。

授業終了時には、教室の黒板にたくさんのふせんが並びました。これから、本番の成果発表会までのちょうど1か月の間に、こどもたちはどのように提案をまとめ、発表してくれるのでしょうか?

3月の卒業式も差し迫るなか、貴重な時間をこうした地域のことを考える取り組みにあてていただき、足助小学校のこどもたちと先生方には、本当に感謝です。

▶︎愛知県立足助高校「#高校生が小学生の学びと観光プランをプロデュース」

足助高校では、教師同士の交流がきっかけで、豊田市立前山小学校の課外授業の受け入れを行うこととなりました。そこで、豊田市や足助中学校などの協力も得ながら、高校生が主体となって小学生に足助の町並み案内を行う企画が設けられました。

そして、2月4日(金)には、この取り組みについての成果発表会が行われました。

今回の取り組みは、足助高校の「観光ビジネス類型」のクラスが行っていることもあり、こどもの郷土学習という側面とは別に、観光ビジネスという側面での効果も求められます。

そのため、アイデアの優位性や事業のスキームなどについても、プレゼンテーション資料のなかに含まれていました。

また、今回の取り組み結果をふまえ、経済効果の試算も行っています。

リピーターとして足助の町並みを訪れたご家族1世帯あたりの使用額を7,000円と仮定。

さらに、この取り組みを豊田市内の小学校全75校に対して行い、同じ割合でリピーターが来ると仮定すると、約360万円ほどの経済効果があるとしています。

使用額の仮定に根拠が乏しく、また、75校を受け入れる際の人的コストも想定されていないことなど、かなり安直なシミュレーションのようにも感じられますが、

足助の町並みという、実際のフィールドを通じて観光ビジネスを考えるには、とても良いトレーニングになるのではないかと思います。

次年度以降は、実際に前山小学校以外の小学校についても、受け入れを検討していきたいと、足助高校側は考えているとのこと。

観光地に近い高校だからこそ学べる授業の展開に、引き続き、取り組んでいってもらえたら幸いです。

【Production of Book that tells the goodness of ASUKE / 『足助の町並みの良さをつたえる本(仮)』の制作】

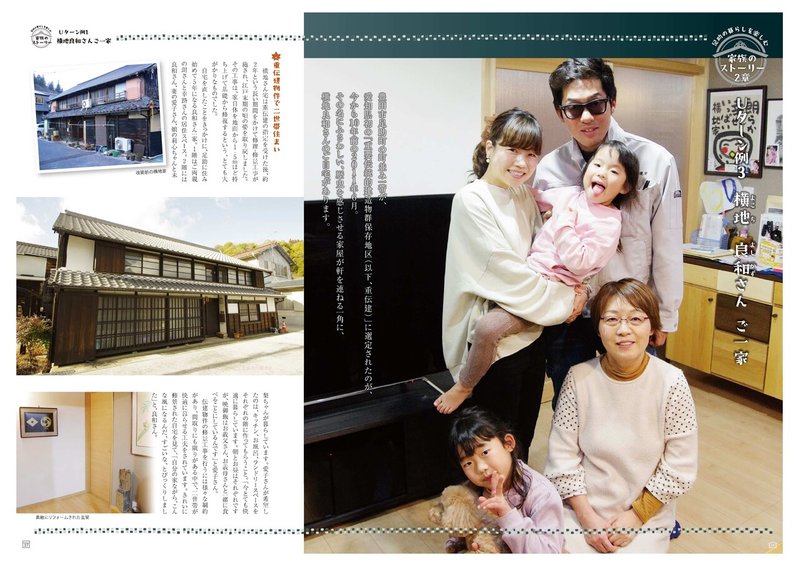

本事業の成果報告書として、「足助の町並みに住んでみたい」「足助の町並みに住み続けていきたい」と思ってもらうきっかけとなるような内容の本にまとめたいと考え、現在進めているこの企画。

今回の会議では、足助の町並みで暮らしている「子育て世帯の取材レイアウト案」や「実行委員紹介ページ案」、また、本の「表紙&タイトル案」などについて、実行委員会で共有しました。

「子育て世帯の取材レイアウト案」については、取材やベース原稿の執筆を手がけている実行委員(通称「市民ライター」)の取り組みが進んでいる、3家族のレイアウト案を共有しました。

また、「実行委員紹介ページ案」については、説明文章などはまだ入っていませんが、ビジュアル面の構成から先に制作が進んでいます。

こうして、12名の面々を実際の紙面にレイアウトしてみると、あらためて多種多様な人選ができて良かったと感じました。

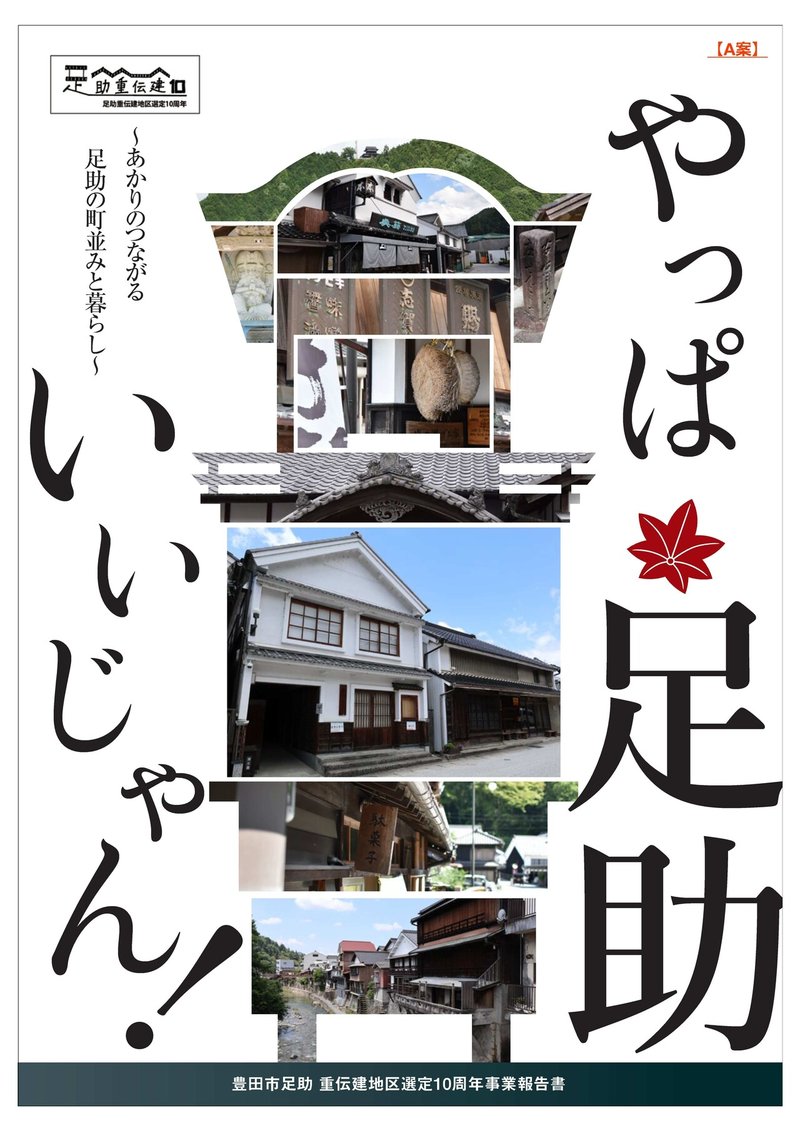

そして、本の「表紙&タイトル案」について。

前回会議での市民ライターからの意見をふまえ、タイトルは「やっぱ 足助 いいじゃん!」に。サブタイトルは、「町並み」や「暮らし」などのキーワードにキャッチコピーを添えて、「あかりのつながる 足助の町並みと暮らし」としました。

また、表紙デザインは事務局サイドで考えた4案を提示しつつ、話し合いを進めました。当日の会議参加者全員に意見を聞きながら、方向性としてはC案のイメージでいくこととなりました。

C案に関しては、現状、足助の町並みを撮影した写真の上に、実行委員の集合写真をコラージュして貼りつけているため、あらためて撮影をしなおす予定です。

足助の町並みを知らない方々に魅力を伝えていくと同時に、既に足助の町並みで暮らしている方々にも楽しんでもらえる本となるよう、引き続き、制作を進めていきたいと思います。

☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️

▼とよたでつながるローカルメディア縁側「足助重伝建地区選定10周年コラム」

第4回目の会議から、本事業のパートナーとして関わってくれている「とよたでつながるローカルメディア 縁側」さん。

現在進めている本の制作との連動企画として、ローカルメディアでの連載コラムの企画を始めてくれました。

記事の元ネタは、第3回目の会議「ローカルツアーをつくってみよう」において、実行委員会メンバーが考えた「足助の紹介してみたいところ」より、着想を得ています。

第1弾のコラムは、会議の際にも話が盛り上がった、足助町田町の足助中馬館にある「高所金庫」が題材です。

普段、身近にあるものほど、こうしてまとまった記事として、情報発信されることは少ないようにように思います。だからこそ、取り上げる価値もあります。

この連載コラムは、全4回に渡る予定。今後は、どんな題材の記事が出てくるのか、とても楽しみです。

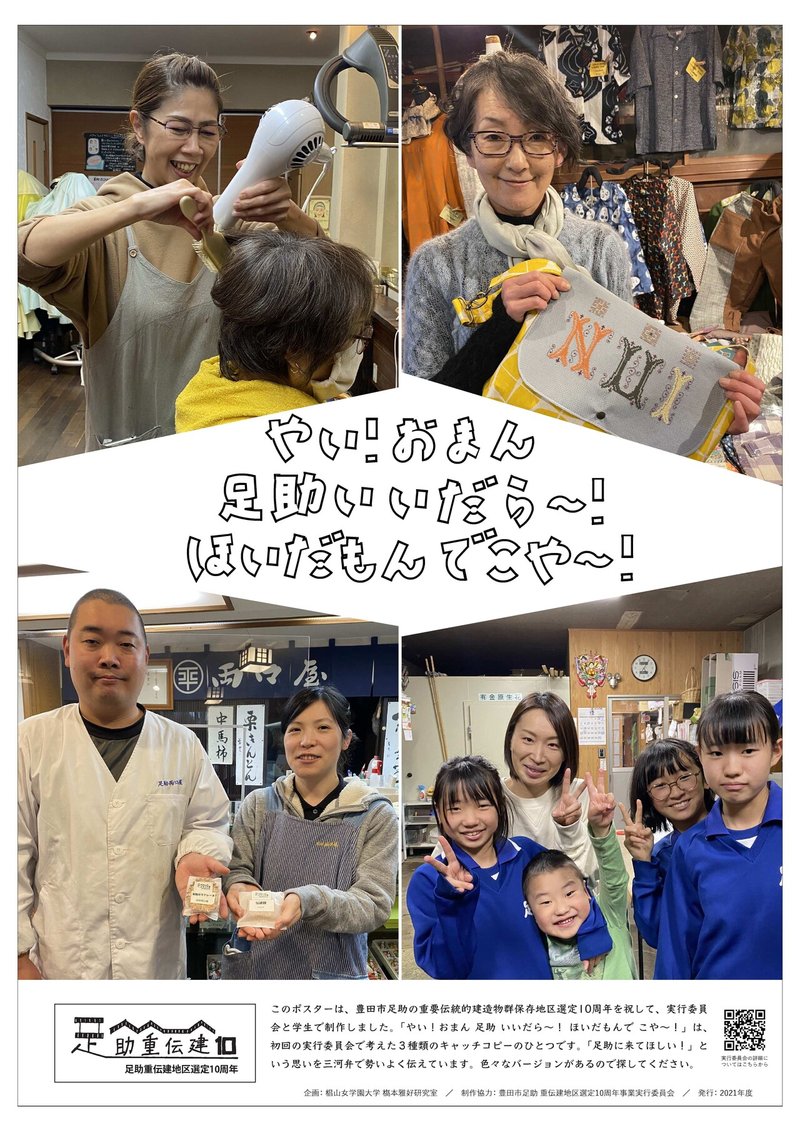

【Poster production using Logo mark & Catch phrase / ロゴマークとキャッチコピーを使ったポスター制作】

第4回会議にて正式に決定した、ロゴマークと3つのキャッチコピー。現在制作中のポスターデザインにも、このロゴマークとキャッチコピーを活かしていく予定です。

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 ロゴマーク」

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 キャッチコピー」

・「あかりのつながる町」

・「_きになる足助」

・「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 ロゴマーク・キャッチコピー ダウンロードサイト」

※足助重伝建地区選定10周年ホームページ内

今回の会議では、残すところあと1つのキャッチコピー「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」のポスターのイメージ案を、再提案しました。

今回は、4名の実行委員を被写体として撮影したレイアウトを4パターン、文字のみのレイアウトを2パターンの、計6パターンの案を提示しました。

このnoteの記事では、その一部のレイアウトを抜粋して、以下に紹介したいと思います。

▼「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」ポスター案(一部抜粋)

前回の会議では、「写真を撮り直したい」「もう少しポスターのサイズを小さくしてほしい」など、被写体の方々からの控えめな意見をもらっていました。

今回は、そうした意見をふまえて、写真の撮り直しこそしていませんが、元々4枚あったポスターを1枚にまとめ、さらに透過加工をかけたり、チェキ風にするなどして、被写体の顔を見えづらくした提案となりました。果ては、なんと文字だけの提案も!

実行委員からは、「このなかだったらチェキ風かなあ。4枚だけだと余白が多くて、少し寂しい感じがするので、もっとたくさんあると良いのでは」「キャッチコピーが4枚のチェキにバラバラに書かれているので、経緯を知らない方には伝わらないのでは」「佐久間さんの顔をアニメーションにしてはどうか」など、今ひとつ決まりきらない様子。

したがって、ポスターイメージの決定は再度持ち越しに。当初、11月には全てのポスターが出揃う予定が、結果、最後の実行委員会が開催される3月までずれ込むかたちとなってしまいました。

ここにきて、スケジューリングの甘さ、体力切れの感は否めませんが、最後の1枚まであきらめず、全てのキャッチコピーを使ったポスターの完成に繋げられたらと思います。

【Development of business for the 10th anniversary Project of the "Jyu-den-ken" / 重伝建地区選定10周年事業の展開】

重伝建地区選定10周年事業もいよいよ佳境を迎え、関連する各種取り組み事例も一段と増えてきました。それらをまとめて紹介したいと思います。

▶︎豊田市 足助観光協会「中馬のおひなさん in 足助」 / 足助中央商店街協同組合「中馬のおひなさん 足助商店街 スタンプラリー」

足助の町並みで開催される恒例行事としてはおなじみの「中馬のおひなさん」。2020年初頭から続く新型コロナウイルス感染症の影響も危ぶまれながらも、今年も開催に至りました。

中馬のおひなさんの開催にあわせて、足助の町並みではさまざまな企画やイベントが、同時開催されます。

その1つが、足助中央商店街協同組合さんが主催するスタンプラリー。町並み内にある40店舗のうち、3店舗でお買い物をすることで、景品がもらえるという企画です。

そして、この景品がなんと!本事業のロゴマークと柄澤照文(からさわてるふみ)さんのイラストがコラボした、オリジナルピンバッジなんです。

このオリジナルピンバッジの制作を企画してくれたのは、佐久間委員のお父さんで、足助中央商店街協同組合代表の佐久間章郎さん。中馬のおひなさんを生み出した、「AT21倶楽部」の会長でもある方です。

このようにして、足助の町並みを代表するイベントとコラボするかたちで、新たなプロダクトがつくられるのは、嬉しい限り。本事業の取り組みを、率先して新たなカタチにしてくれた佐久間さんの行動力に感謝です。

☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️

▶︎足助まちづくり推進協議会 まちづくり部会「足助検定」

足助のまち全体の合意形成をはかる「足助まちづくり推進協議会」の主要な部会でもある、まちづくり部会。この部会が主催するのが、「足助検定」です。

前述した足助中央商店街協同組合さんと同様、こちらも足助の町並み内にある各所の問題を解いたうえで記念品をもらうという、スタンプラリー形式の企画です。

こうした企画をきっかけにして、より多くの方々に足助の町並み歩きを楽しんでもらえると良いですね。

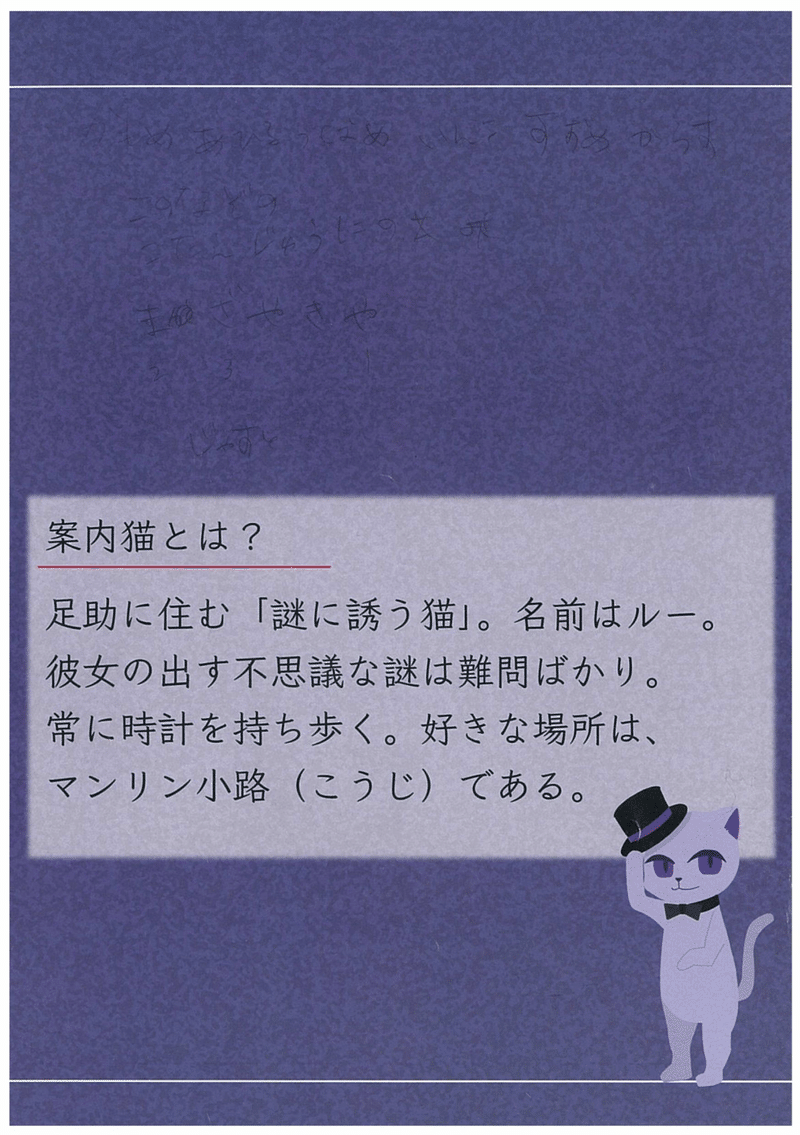

▶︎足助中央商店街協同組合「足助に誘う案内猫と不思議な謎解き町歩き」

ひとつの会場に集まった参加者たちが協力し、さまざまなヒントを元に謎を解いて、その場所から脱出する「リアル脱出ゲーム」が生まれたのが、2007年。

この足助の町並みでも、4年前からこうした体験型謎解きイベントが開催されています。今回のイベントタイトルは、「足助に誘う案内猫と不思議な謎解き町歩き」。

広報資料を見ると、「重伝建地区選定10周年」を迎えた足助の町並みで開催することで、「歴史ある建物、裏路地、景色を楽しみながら謎解きを体験することができる」ことが、売りにされています。

今回のイベントには、自分の上司も参加したそうなので、当日配布された資料(謎解きキット)も、以下に紹介したいと思います。

このように、まちの資源を活かして、うまくコンテンツとして売っていくことは、これからも大事な視点になっていきそうです。

【Next Step / 次回の会議へ向けて】

今回の会議では、この1年間を通じて活動してきた実行委員会の取り組みの中間報告的な位置づけとして、各種取り組みの進捗状況を共有できました。

あらためて、この会議が始まった4月の頃と比較すると、実行委員会メンバー、事務局メンバーともに、良い意味で随分と気楽に話しあいができる雰囲気になったなあと感じます。

やはり、日頃のコミュニケーションのあり方こそが、さまざまな場面において、物事がうまくいくかどうかの鍵になってくるんだなと、実感したこの1年でした。

そして、次回の会議が、いよいよラストです。

足助のこどもたちが進めてくれた足助の町並みをテーマにした取り組みの報告、また本事業の成果物としての事業報告書『やっぱ 足助 いいじゃん!』やポスターなどを、あらためて実行委員会として共有したいと思います。

そして、実行委員会の締めくくりとして、あらためて本事業に関わった者全員で、今年度の取り組みをどう次年度以降につなげていくかを、具体的に考えていけたらと思っています。

これから足助の町並みの未来はどうなっていくのか?その答えが少しでも明るいものと感じられるような、集大成を迎えられたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?