欧州旅行記❸「パズル・リドル・ブリュッセル」

フランスから電車は走り始め、ゆっくりと牧草地帯や森を抜ける。景色が変わるのと同じ様に、耳に入る言葉も変わっていく。例えば車内アナウンスや、シートの端々で交わされる言葉は、心做しかゆっくりと、聞き取りやすいものに変わった気がした。ベルギーは、上をオランダ、下をフランスに挟まれた、母国語が無い国だと、事前に読んだ本で知っていた。文化や習慣が、溶けて混ざり合う地。目に見えるはずもない国境を探しながら、通り過ぎる車窓に目を凝らした。

トランクには、遠出の折に必ず放り込む和英辞書があった。表紙をめくると現れる世界地図は未だに、チェコとスロバキアではなく、分離前のチェコスロバキアとなった古い辞書だったが、それでも私が今どのあたりにいるかを掴むのには役に立つ。旅の最中、ユーラシアの入り組んだ国境を、体でなぞる様に嵌めていく行程は、さながらパズルの様に感じていた。だが、フランス、ベルギー、そしてオランダを隔てたピースはいつまで経っても見付からず、そしていつのまにか埋まっていた様に思う。

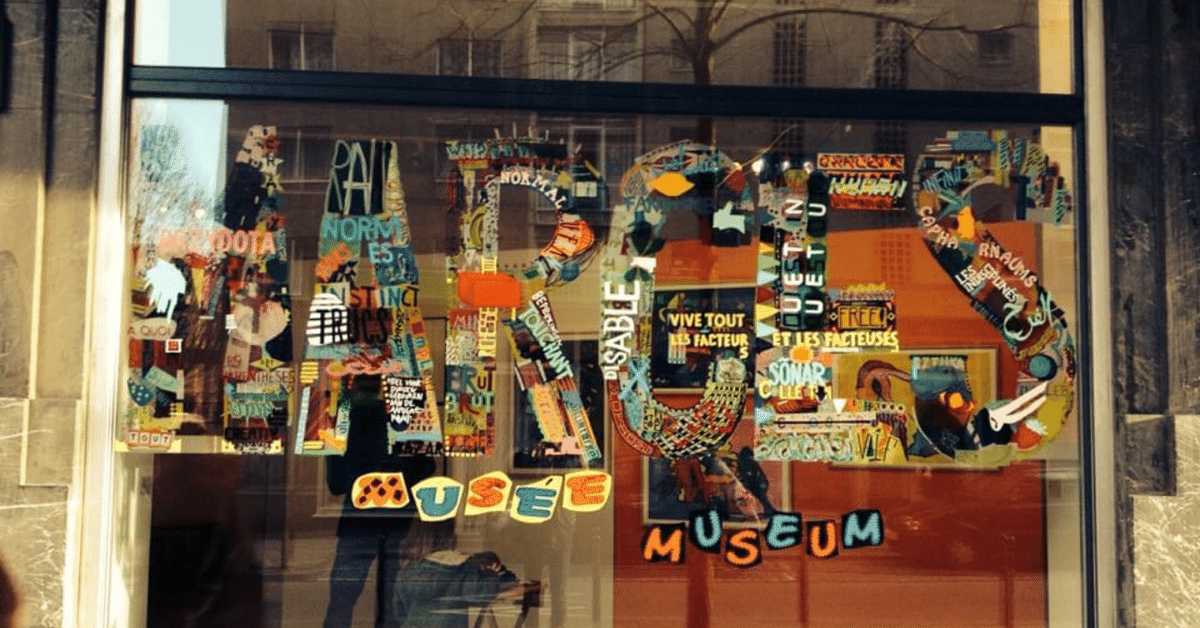

ブリュッセルには、総じて二日程しかいなかった。思えばもっと長くいても良かったようにも思うが、何故か足早に通り過ぎてしまった街でそれでも、たくさんの疑問を感じたことを覚えている。泊めてくれたパスカルという男は大柄で、熊のような男だったが、ベジタリアンで肉を食べなかった。彼がご馳走してくれたベジラザニアは、美味しかった。広場では頻繁に蚤の市が開かれ、様々な古物が売られている。街中の店にも、解体後の建材とアンティークを並べて売る場所があった。看板に並ぶ仏語と蘭語をしばしば目にし、私の中の国境や、食の選択肢や、ものの寿命を少しづつ狂わせた。

日本で暮らす私たちには縁遠い問いかけが、国の外へ一歩踏み出すとたくさんある。今選べ、すぐ選べ、と迫ってくる強さは無かったが、それでも土に埋めた熾火がいつまでも燻る様に、未だにふと思い出すこともある。正しいと信じて生きるのは真っ当なことだが、それが他方から見ても正しいか、一度見直す必要はあるのだ。

フランス人が、ベルギーのフランス語は田舎臭い、と言っているのを耳にしたことがある。確かに元のそれよりゆっくりと聞こえる市井の言葉を耳にしながら、しかしそれこそが、靄がかる国境をそれでもピースとして成り立たせ、並ぶ疑問を一つずつ解いていく、彼らの強みの現れかもしれないと思った。

ブリュッセルの市街を歩くと、立ち並ぶ建物や踏む煉瓦の一つずつ、自転車や目にするもの一つずつが、永遠にそこに存在することを確約されてそこにある様な、不思議な感覚に襲われた。多分この街は、10年前に訪れていたとしても、10年後に訪れたとしても、恐らく見える景色そのものは大きく変わらないのだろう。時代や現在、という四次元的感覚が、場所やここ、という三次元的な感覚に収まる空気感。難しい物言いをするつもりは無いが、うまく言い表せない何かが、はっきりとあった。

偶然に訪れた教会で、ベンチに腰掛けて休んでいると、人が集まり始め聖歌隊のコーラスが始まった。神父の振る指揮棒に合わせ、黒いモンクシャツを着た若者たちは朗々と歌う。美しい歌声は、煙の様に教会の高い高い天井に向かって立ち昇り、やがて霧散して消えた。

パズル、リドル、ブリュッセル。2014年2月16-18日。

#旅行記 #ヨーロッパ #ベルギー #ブリュッセル

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?